7月23日9时50分,我国迎来“大暑”节气。这是二十四节气中的第十二个节气,也是夏季的最后一个节气。此时节,骄阳笼罩、热浪氤氲,一年中最热热热热热的时候来了。

大暑分为三候:“一候腐草为萤,二候土润溽暑,三候大雨时行。”

视频来源:人民日报

一候:每到大暑时节,由于气温偏高又有雨水,细菌容易滋生,许多枯死的植物潮湿腐化,到了夜晚,经常可以看到萤火虫在腐草败叶上飞来飞去寻找食物。所以古人误认为萤火虫是腐草变成的。

二候:土壤高温潮湿,很适宜水稻等喜水作物的生长。

三候:在这雨热同季的潮热天气,天空中随时都会形成雨水落下。天气开始向立秋过渡。

大暑为何这么热?北京未来还会有雨来解暑吗?大暑晒背有何讲究?还有哪些病要做好预防?一文读懂>>>

大暑节气哪里最热? 北京未来天气还会下雨吗?

北京:闷热!未来三天仍有雨

北京市气象台今日9时发布:今天是大暑节气,白天晴转多云,西部北部有分散性雷阵雨,北转南风二三级,最高气温33℃;夜间多云转晴,最低气温24℃。

未来三天仍有雷阵雨,体感闷热,出行带雨具并注意防暑勤补水;地质灾害气象风险黄色预警中,请避免前往山区、河道等高风险区域游玩,以免发生危险。

“热到极致” 未来这些地区最高气温可达40℃或以上

“大者,乃炎热之极也”。此时,我国高温酷热、雨水充沛,“湿热交蒸”达到顶峰,南北携手热如“蒸饺”。

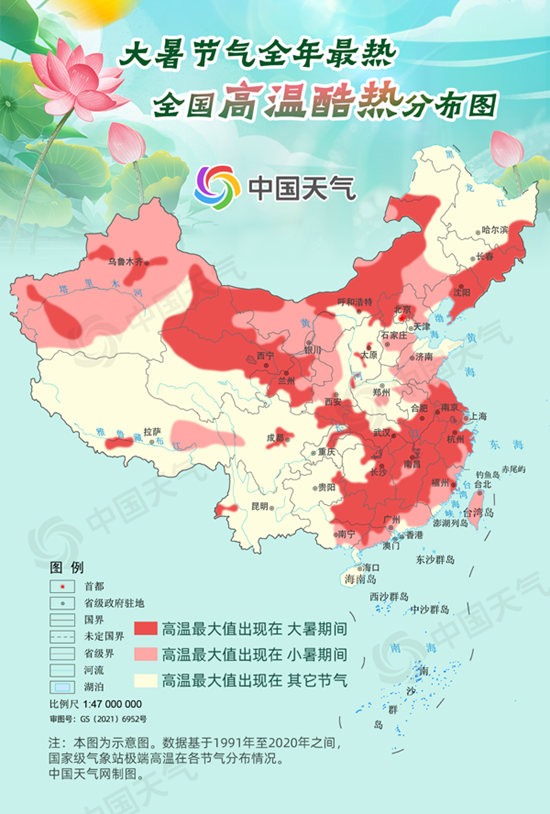

据中国天气网统计数据显示,1991至2020年间,一年中高温最大值出现在大暑期间的区域最大,占到了全国的近三分之一,其次是小暑期间,其他地区的高温最大值零散分布于立秋、小满、夏至和谷雨时节。

中国天气网气象分析师石妍介绍,大暑是夏季最后一个节气,此时地表蓄积和发出的热量达到了一年中的高峰。尤其是南方大部,此时的“湿热交蒸”达到一年中的顶点。在江汉、江南以及华南北部等地,一年中高温极值都出现在大暑节气。此时也是南方各大城市最炎热的时候,武汉、长沙、合肥、南昌、福州等省会级城市破纪录的高温都出现在大暑期间。

北方的青海东部、甘肃、内蒙古中部、东北地区东南部等地,历年来的最大高温值也出现在大暑节气。

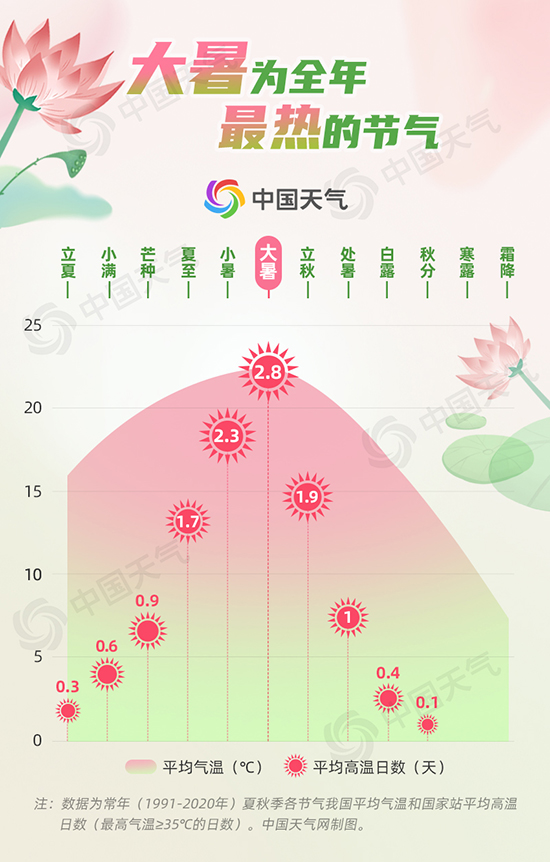

大暑正好处于“中伏”前后时期,为一年中最热的时段,此时节最真切的感受就是热。据中国天气网统计数据显示,1991年至2020年期间,大暑节气的平均气温在二十四节气中最高,平均高温日数也是最多的。

大暑热之盛,还体现在极端高温的分布时间上。数据显示,1951年以来31个省会级城市的最高气温纪录出现时间,发现有14个出自大暑节气,5个出自小暑时节,4个出自夏至,其他纪录零散分布于立秋、小满、立夏和谷雨时节。

据统计,1991年至2020年的平均桑拿天日数,“焖蒸”十城全部位于南方,其中,上海(徐家汇站)大暑期间的桑拿天日数高达8.8天,为“焖蒸”之最,南昌和广州以8.6天和7.9天位列二三位。

与常年一样,今年大暑还将把“热到极致”演绎到底。中央气象台预计,今年大暑期间,南方地区将有大范围持续高温,预计在7月底之前,江汉、江淮、江南、华南等地持续高温天气,其中浙江、福建、江西、安徽、江苏等地最高气温可达40℃或以上。此外,华北南部、黄淮及陕西、四川盆地等地也将出现阶段性高温天气。

处在中伏前后的大暑,为何被称为“炎热之王”?

大暑节气平均气温最高,高温日数最多,极端高温出现次数也最多,成为“三料冠军”,是名副其实的“炎热之王”。大暑为何这么热?

大暑节气正值“三伏”里的中伏前后,大暑大部分时段与中伏重合,而高温、高湿又是中伏的特点,正所谓“冷在三九,热在中伏”。

7月初以来南方高温天气过程影响范围广、持续时间长、极端性显著。据中央气象台预报,7月下旬,南方还将出现持续性强的高温天气,影响范围和强度都将超过上一轮。

预计7月下旬,江南、华南中北部、江汉、江淮及新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部等地35℃以上的高温日数将有7至9天,江南大部高温持续日数可达9天以上,华北南部、黄淮中西部、四川盆地及陕西南部等地高温日数也将有5至6天。

中国气象局公共气象服务中心通过回顾全国30余个省会级城市常年(1991至2020年)的历史观测数据,发现由于我国幅员辽阔,同一时间不同地域的气象条件往往差异较大,从最高气温来看,三伏天并不一定是所有地区全年气温最高的时候,但从常年来看,大多数省会城市的温湿指数都在中伏期间达到高峰。这意味着,中伏期间不管气温是否处在巅峰,但确实是人体感觉最为闷热的时期。

更多阅读:一图看懂丨头伏饺子二伏面,关于伏天你只知道这个可不够

中国天气网气象分析师王伟跃介绍,夏至节气过后,虽然太阳直射点逐渐南移,但是地表热量仍然在不断积累,直至大暑所在的三伏前后热量积累达到最高峰。 特别对于南方地区来说,在大暑前后,常受西太平洋副热带高压控制,在它控制的地方盛行下沉气流、有利于地面增温,且不易形成云,也使得太阳辐射更容易到达地面,导致气温升高。

大暑节气晒背养生?这些人群要注意

进入大暑节气后,热力值趋向顶点,有不少人认为此时晒背,能够祛除湿气和寒气,有养生功效。从中医角度来看,确实有一定的养生保健作用,但并不是所有人都适合。如对紫外线过敏人群、体质阳气偏盛或阴虚阳亢人群、有基础病尤其是患有高血压和冠心病等疾病人群以及孕妇和幼儿。此外,晒背还有一些注意事项。

1、晒背前不宜空腹,同时过程中要及时补充水分,比如喝温开水或常温的酸梅汤、绿豆汤等。

2、晒背时要戴好帽子或打遮阳伞,保护头部,防止中暑和头晕头痛。

3、晒背时远离有风的环境,避免因毛孔大张,风邪入体诱发感冒。

4、晒背时最好穿着宽松的衣服,不要裸露肌肤,防止晒伤。

5、初次晒背不宜太久,可以先晒15-20分钟,了解身体耐受程度,如果没有不适,可以循序渐进增加时间,通常晒30-60分钟即可。

6、晒背时最好避开紫外线最强时段,可以选择上午10点前或下午3点之后。

7、晒背到微微出汗即可,避免大汗淋漓,同时不要立即进入空调房或电风扇直吹,最好缓一缓。

更多阅读:三伏天“晒背”有没有用,网友吵翻了,这些养生误区你中招了吗?

大暑谨防热射病、空调病

此外,由于大暑节气高温盛行,三种“夏季病”要尤为重视,需多加防范。

1. 热射病。户外工作人员及时补水补盐并备好防暑药品,保证充分的休息时间,避免在高温高湿的环境中剧烈运动等;

2. 情绪中暑。天一热,人们更易动“肝火”,经常会莫名地心烦意乱、缺乏耐心等,这便是“情绪中暑”。在夏季,尤其是有心脑血管疾病的人一定要避免生气、着急等情绪;

3. 空调病。长时间处于空调房内,容易出现鼻塞、头痛、食欲不振等症状,建议将空调温度设定在26℃左右,与室外温差不宜过大,避免空调风直吹身体,同时定期开窗通风换气,保持室内空气新鲜。

更多阅读:一图看懂丨夏季如何防治热射病?

资料来源:新华社、人民日报、央视新闻、中国天气网、新京报

编辑 常江

校对 赵琳