撰文/梅声

胡须,泛指生长于男性上唇、下巴、面颊等处的毛发。虽然在今人看来,刮胡须只是大多数男性每天清理个人卫生的一部分,是否留胡须、留什么样的胡须完全取决于个人喜好。但实际上,在很长的一段历史时期内,胡须往往被视作男性气质的重要象征,在不同的国家和民族中还会被赋予特殊的文化含义,构成一部趣味盎然的胡须文化史。

男子汉气概

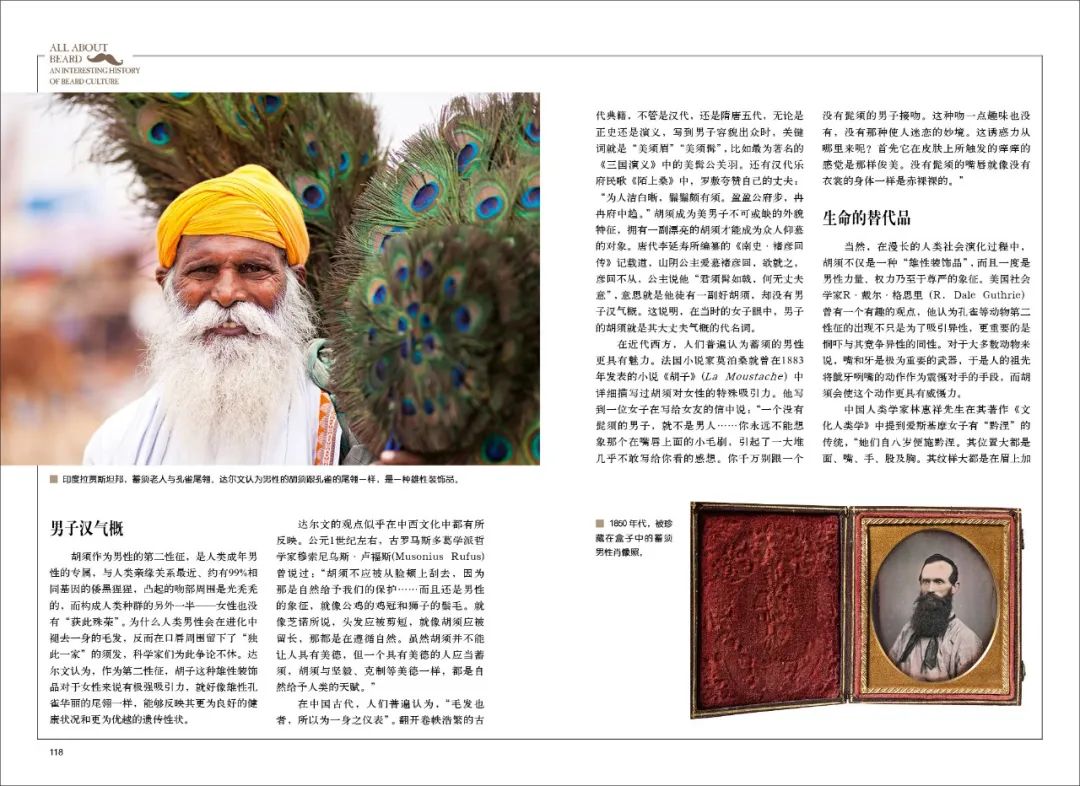

胡须作为男性的第二性征,是人类成年男性的专属,为什么人类男性会在进化中褪去一身的毛发,反而在口唇周围留下了“独此一家”的须发,科学家们为此争论不休。达尔文认为,作为第二性征,胡子这种雄性装饰品对于女性来说有极强吸引力,就好像雄性孔雀华丽的尾翎一样,能够反映其更为良好的健康状况和更为优越的遗传性状。

在中国古代,人们普遍认为,“毛发也者,所以为一身之仪表”。翻开卷帙浩繁的古代典籍,不管是汉代,还是隋唐五代,无论是正史还是演义,写到男子容貌出众时,关键词就是“美须眉”“美须髯”,比如最为著名的《三国演义》中的美髯公关羽。唐代李延寿所编纂的《南史·褚彦回传》记载道,山阴公主爱慕褚彦回,欲就之,彦回不从,公主说他“君须髯如戟,何无丈夫意”,意思就是他徒有一副好胡须,却没有男子汉气概。这说明,在当时的女子眼中,男子的胡须就是其大丈夫气概的代名词。

匈奴武士骑马射箭图,现藏于内蒙古呼和浩特昭君墓(昭君博物馆)匈奴文化博物馆。

生命的替代品

除了代表男性力量,胡须还被视作权力的象征。如在古埃及,只有法老才拥有蓄须的权利。如果法老本身的胡须稀疏,就会用一种穗状、被称为“辫须”的假胡须装饰下颌,古埃及第十八王朝的女法老哈特谢普苏特就曾采用这种胡须装饰,以示其至高无上的统治地位。

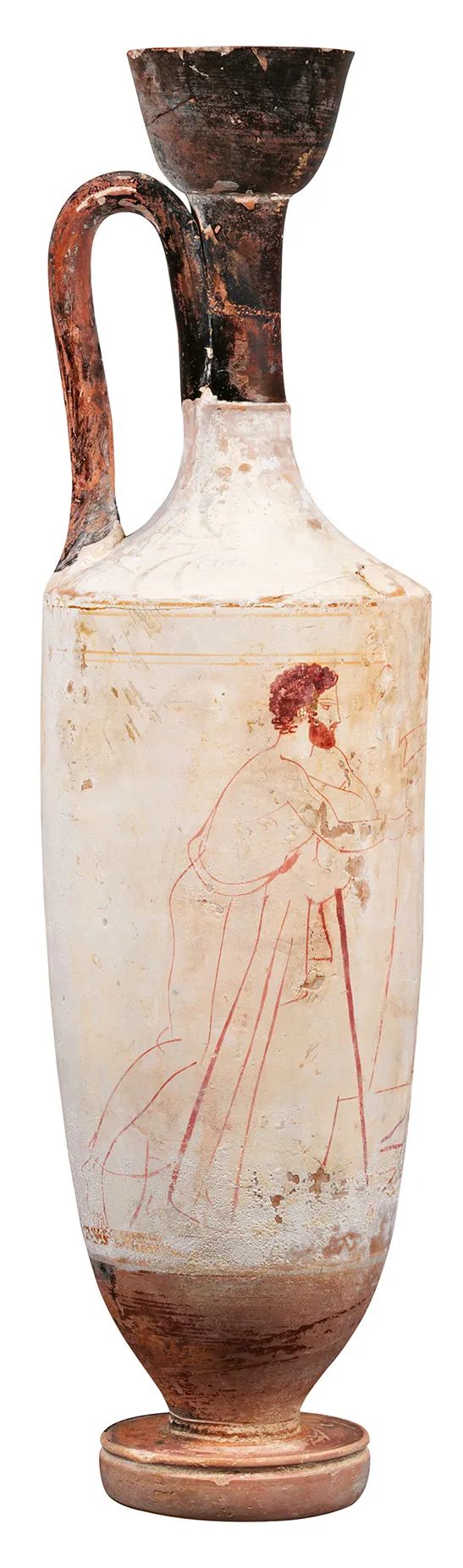

在古希腊,只有年长者和武将才能蓄须,因为胡须代表着智慧和威严。因此古希腊的先哲们都留着各式各样的胡须,而且据说在雅典城邦中,青年男子只有正式剃须后才能被视为成人。

公元前664-前332年,

青铜雕像,该形象为古埃及冥神奥西里斯。

公元前1405-前1367年,

古埃及人的剃须刀,现藏于伦敦科学博物馆。

胡须的特殊文化价值,在中国传统文化中也有所体现。在中国古代,剃去胡须还曾经是一种被称之为“耐”的刑罚。东汉许慎编纂的《说文·而部》中曾解释,“耐”字中的“而”是颊毛,“寸”则表示“法度”,故“耐”本指一种剃去颊毛的刑罚。之所以这种刑罚在汉代的《礼记》中已经被称为“古者犯罪”的刑罚,是因为早在秦代以前就有此刑的相关记载了,而且相传曾权倾一时的嫪毐就被施以这种刑罚,秦始皇统一六国之后,耐刑已成为当时非常重要的一种耻辱刑。

而这种剃去胡须的刑罚之所以有震慑力,就在于当时人们认为须发与身体的其他部位一样都来源于自己的父母,儒家经典《孝经》曾开宗明义地写道:“身体发肤,受之于父母,不敢毁伤,孝之始也。”在这种观念的影响下,被割去须发就相当于在他们的脸上刻上“不孝”二字,这种刑罚虽然不流血、不疼痛,却能让人身败名裂,相当于今天的“社会性死亡”了。

唐代章怀太子墓室壁画《仪卫图》局部,该壁画人物形象写实生动,胡须丝丝分明。

阴柔之美

虽然蓄须在人类历史上一度备受推崇,以至于形成了如此之多的胡须种类,它们不仅在长度、颜色、硬度或卷曲度上有巨大差异,而且形成了众多风格迥异的胡型。有研究人员做过初步的统计,按照胡须所在位置的不同,胡型大致可被分为上唇型、下巴型、鬓角型和混合型,这四种基本类型因其各部位胡须的长短和朝向不同又可以各自衍生出十余种胡型。

但是,因为种种原因,禁止蓄须或以阴柔为美在各国历史和文化中也频繁上演。比如本身就不留胡子的亚历山大大帝就严禁士兵蓄须,据说这样能够避免作战时被敌人抓住胡子。这个习俗一直延续到古罗马时期,恺撒和屋大维的雕塑形象都没有胡须。

公元前450-前300年,

迦太基(今北非突尼斯北部),玻璃材质吊坠。

据说当时紧邻罗马的日耳曼各部落,人人都留着大胡子。在崇尚洗浴文化,已经用上了城市水管的古罗马人看来,这些蓄着蓬乱大胡子的部族就是未开化的野蛮人。所以今天英文中野蛮人(Barbarian)一词的词根可以追溯到拉丁语中的胡须(barba)一词,该词在今天的意大利、西班牙和葡萄牙仍在使用。

中国在魏晋时期,也有男子以阴柔为美的历史。这一时期中原政权羸弱,周边游牧民族趁机南下,出现了五胡乱华的局面。有学者指出,这种风气的出现与当时汉民族对游牧民族的仇视有关。满脸的络腮大胡子在人们心中已经成为那些化外蛮族的代名词。作为统治阶级上层代表的精英阶层和世家大族在武力上不能征服少数民族,只好退而求其次,在文化上仇视他们,进而把留胡须看成是一种蛮夷之族的象征,从而不再以留胡须为美,追求涂脂抹粉的阴柔之美成为一时风尚。

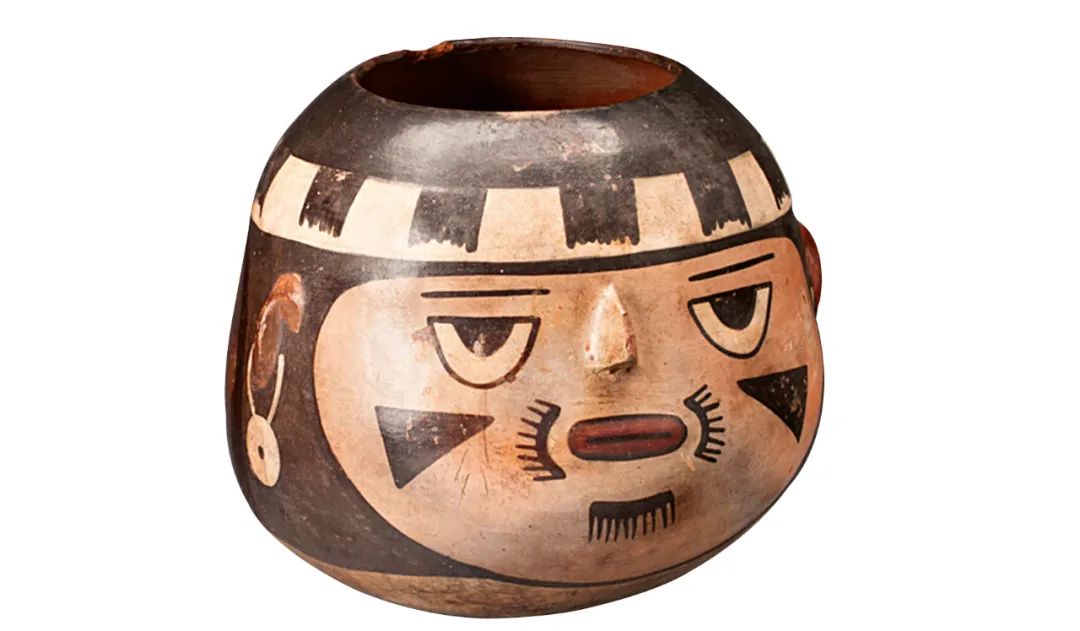

公元前180-公元500年,

秘鲁纳斯卡地区出土的釉面陶罐。

野蛮与文明的对峙

17世纪末期,随着启蒙运动的诞生,理性与剃刀同时受到追捧。太阳王路易十四掀起了剃须、戴假发、穿高跟鞋的风潮。因为膨大而卷曲的胡须会阻碍华美假发维持造型,所以路易十四逐渐从留小八字胡发展到将胡须完全剃光,虽然完全事出偶然,但在这一时期,高耸蓬松的假发代替胡须成为男性气质甚至是社会地位的象征。到了18世纪,这一趋势几乎从法国蔓延至整个欧洲。

在当时的俄国,励精图治的彼得一世深受西方文明影响,对外积极开拓,对内大力革新,而蓄须被认为是保守、落后的象征之一。相传彼得一世从西欧考察后回国,会见贵族们时突然拿起剪刀把他们的长胡子当场剪掉,有谁胆敢躲避就得挨上一个耳光。仅在1698年秋天,就有超过1200人因为不遵新令被吊死或斩首。

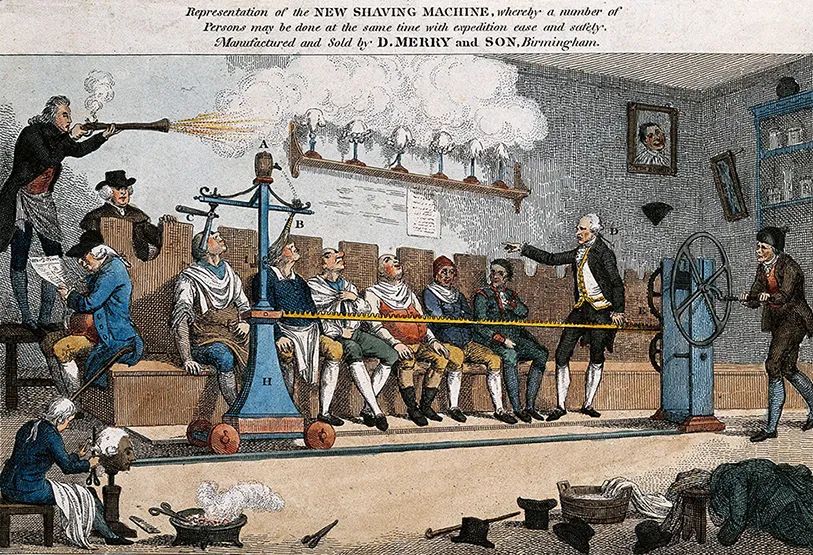

1780-1789年,科幻漫画,描绘了一种供多人使用的大型剃须机。

1705年,彼得一世以税收的方式推进革新,除宗教人士外,所有人都必须交“蓄须税”,富商每年交100卢布,领主和官吏交60卢布,市民交30卢布。农民可以留须,但每次进城要交1戈比。

随着1789年法国大革命的爆发,自由和平等的理念搅动整个欧洲,因循守旧维持剃须传统的贵族阶层逐渐失去民心。不仅是劳工阶层和穷苦百姓重新留起了胡子,以马克思和恩格斯为代表的知识分子阶层,以及英国维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王等贵族,甚至美国总统林肯、普鲁士国王威廉一世、“铁血宰相”俾斯麦等军政界人士,都以醒目的蓄须形象深入人心。

法国国王路易十四的画像,绘于1701年,现藏于法国巴黎卢浮宫博物馆。

致病还是治病

虽然剃须者看上去更干净,但医学研究表明,这种干净也许是一种于健康无益的“过度清洁”。一篇发表于2014年5月的医学论文指出,每天剃须的医护人员面部所携带的一种具有抗药性的金黄色葡萄球菌的数量,是蓄须的医护人员的三倍多。而这种超级细菌正是导致很多病患感染并最终无药可治而死亡的病源之一。

为了解释这组看上去违背直觉的科学数据,曾经有研究者提出了剃须刮脸局部破坏了面部表皮,导致细菌乘虚而入并大量繁殖的假设。

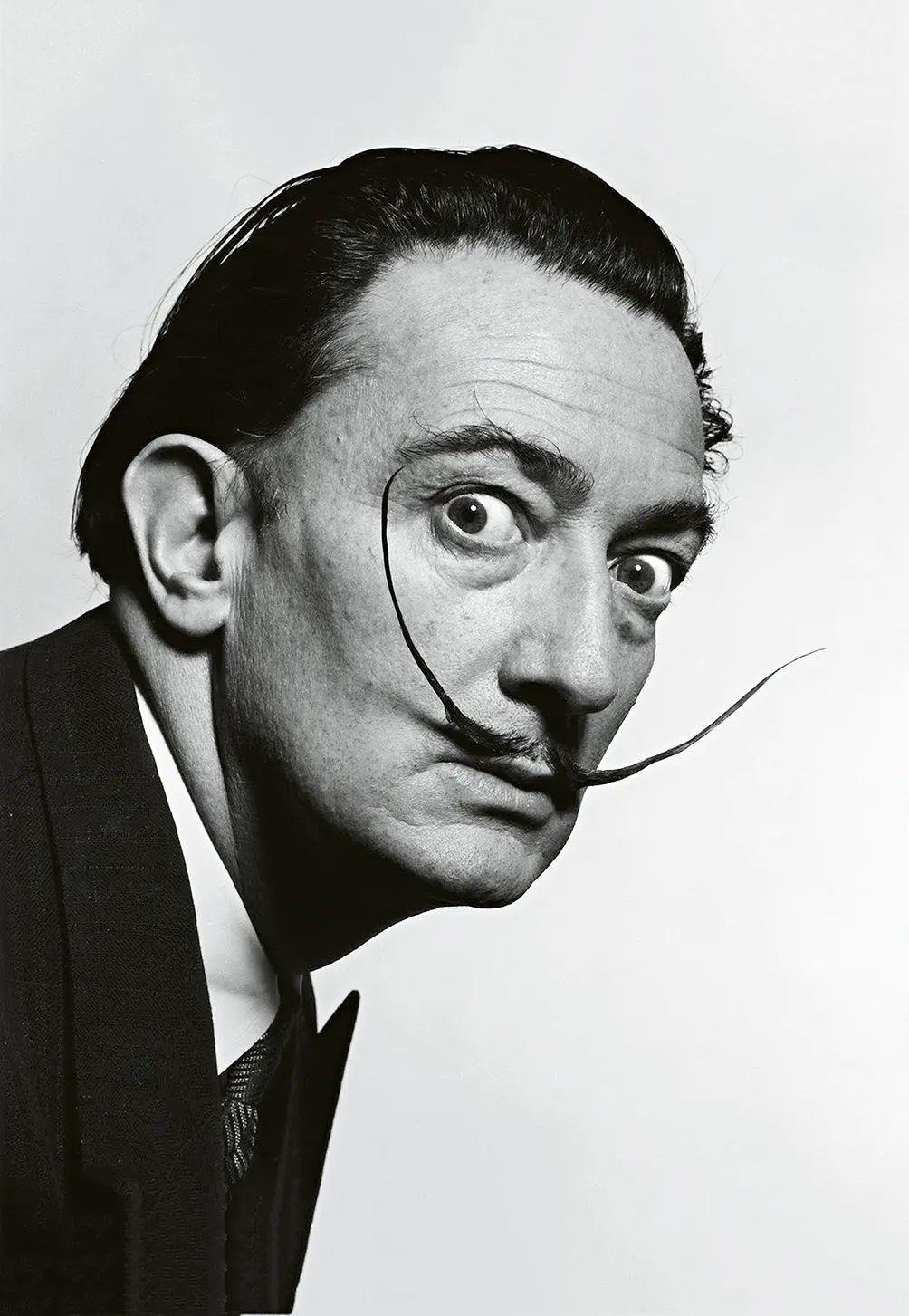

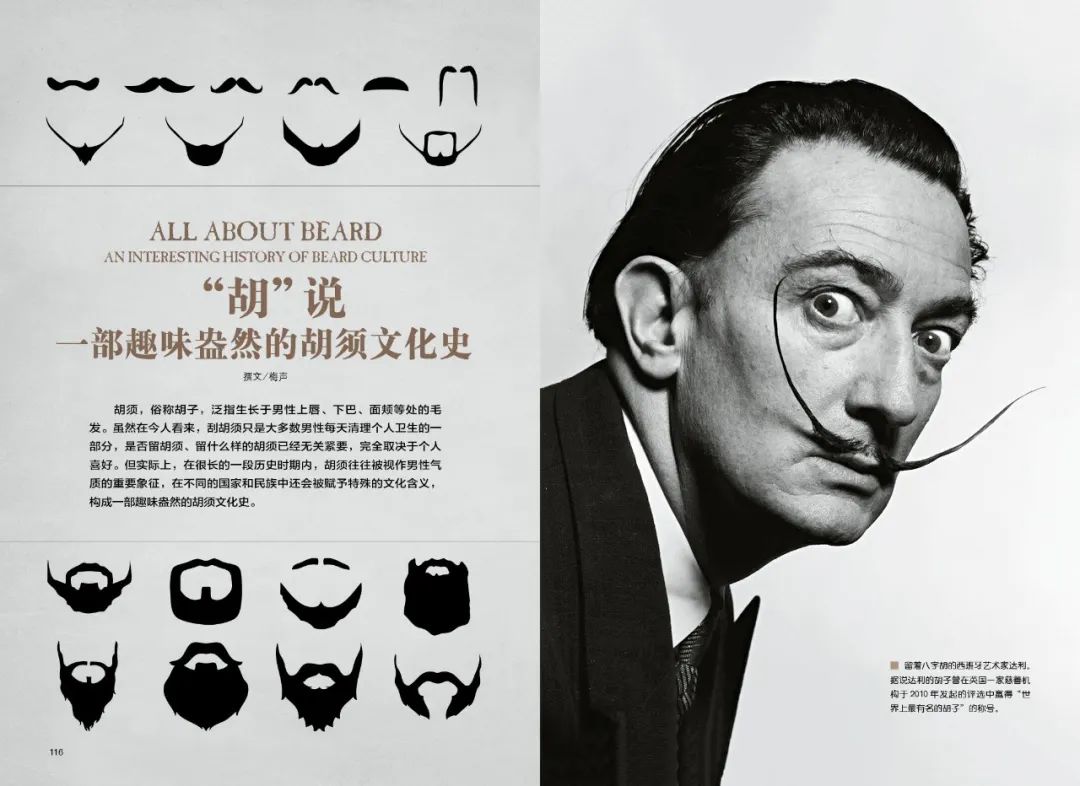

西班牙艺术家达利。据说达利的胡子曾在英国一家慈善机构于2010年发起的评选中赢得“世界上最有名的胡子”的称号。

但英国伦敦大学微生物学院专家亚当·罗伯茨博士则认为是胡须本身带有的微生物,起到了抑制有害菌的作用。通过随机取样,亚当·罗伯茨博士从胡须所带有的微生物样本中培养出百余种包括肠杆菌在内的细菌,其中还包括天然“抗生素”——能杀死其他细菌的微生物,一种表皮葡萄球菌。这种从胡须中的微生物样本中培养出来的表皮葡萄球菌,能够使人类排泄物中常见的大肠杆菌被消灭殆尽。

由于“消炎药”的滥用导致全球每年因抗药病菌性感染而无治死亡的人数高达70万,而在过去30年中,人类一直未能找到新的抗生素,因此科学家们认为,也许新一代抗生素的秘密就藏在人类的胡须中。

本文节选自《文明》2022.04月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。