统筹/朱洪宇 撰文/王华、杨书娟

供图/北京国际摄影周

世界城市文化地标·第2届建筑艺术摄影专题展

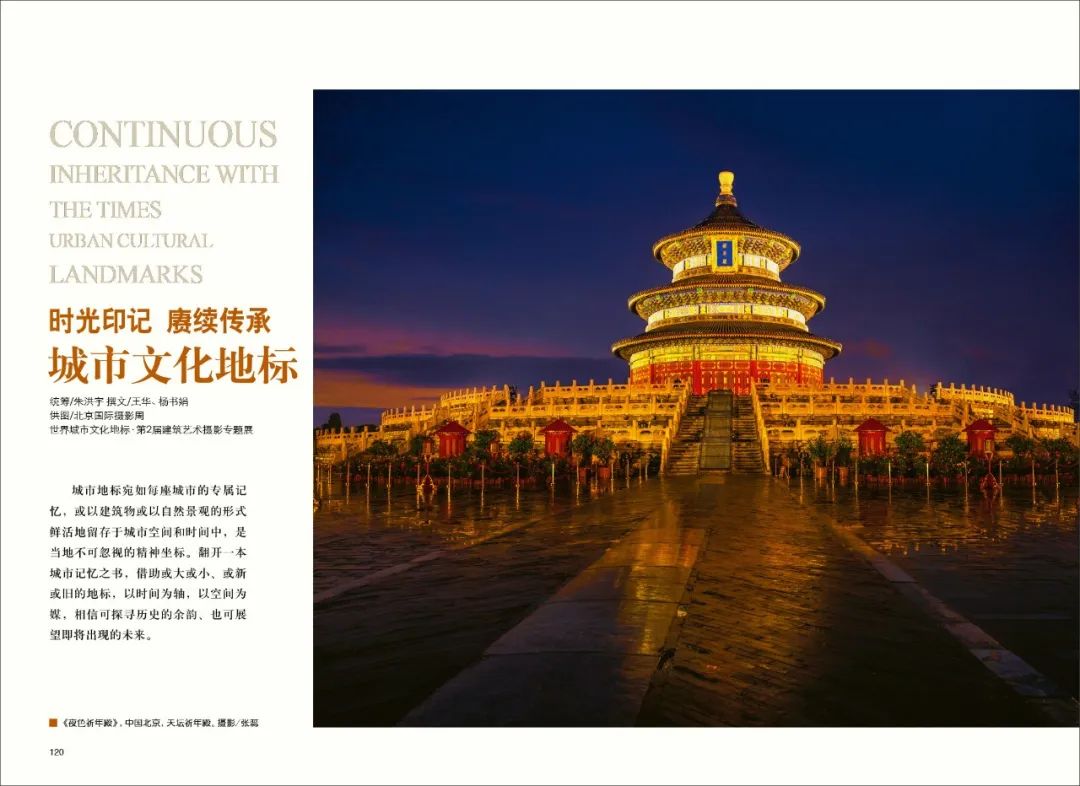

城市地标宛如每座城市的专属记忆,或以建筑物或以自然景观的形式鲜活地留存于城市空间和时间中,是当地不可忽视的精神坐标。翻开一本城市记忆之书,借助或大或小、或新或旧的地标,以时间为轴,以空间为媒,相信可探寻历史的余韵、也可展望即将出现的未来。

地标(Land Mark),最初由美国麻省理工建筑学院创始人凯文·林奇提出,字面意思即地区标志。从《设计辞典》中“标志”词义引申,对“地标”的解释也可以是在一定地区范围内,具有象征意义和内涵的视觉标志物、符号。

如今几乎每座城市,都有属于自己的地标性建筑,是一座城市“精气神”的集中体现。如广为人知的北京故宫、中国尊,上海的东方明珠电视塔、环球金融中心,英国的伦敦大桥、罗马的斗兽场等,它们或已逾越千年岁月、久经风霜,或刚走入公众视野、绽放新颜。但毋庸置疑,它们不仅仅只是一座建筑,还是一个城市形象、个性、气质和风貌的体现,更是一座城市文化和精神的象征。

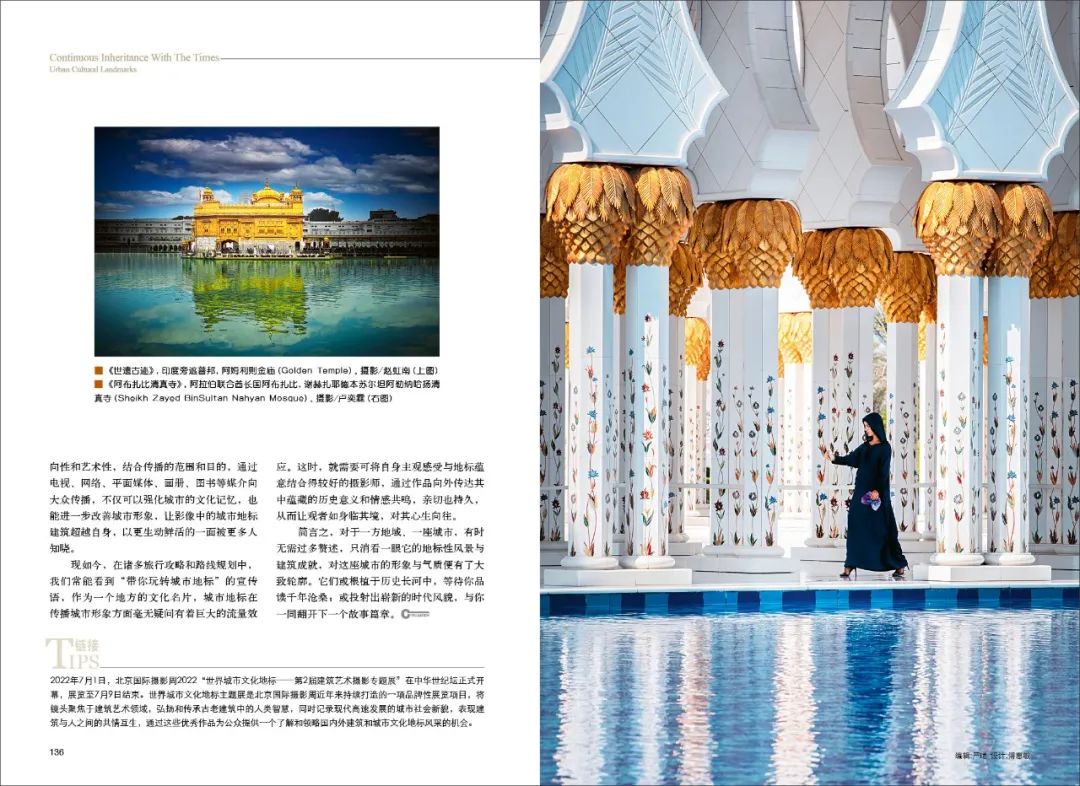

《阿布扎比清真寺》,阿拉伯联合酋长国阿布扎比,谢赫扎耶德本苏尔坦阿勒纳哈扬清真寺。摄影/卢奕霖

不同时代 不同追忆

台湾作家龙应台曾说:“一座城市所拥有的历史和记忆、它所呈现的丰满繁密的生活细节才是它真正的魅力所在。”诚然,城市地标会在时代更迭中有所变化,蕴含不容忽视的鲜明时代性。城市里大大小小的建筑带着各自的时代烙印,温暖着不同年龄段人们对过往岁月的深邃记忆。

就北京而言,其历史地标莫过于历经600余年风雨的紫禁城。著名历史地理学家侯仁之教授在其《试论北京城市规划建设中的三个里程碑》一文里,将紫禁城视为“第一个里程碑”;1949年,天安门广场举行的开国大典,天安门成为北京的新地标,还成为全国人民心中的中国地标,也是侯仁之教授笔下的“第二个里程碑”。

《故宫初雪》,中国北京,故宫博物院。摄影/黄卓

新中国成立后到改革开放期间落成的人民大会堂、人民英雄纪念碑、北京展览馆、北京电报大楼、北京工人体育馆等建筑,无一不勾勒出时间轴线上的重要轨迹,留存下了一个时代的集体记忆。改革开放以来,更多带有鲜明现代特色的地标性建筑涌现在首都的各个角落,鸟巢、水立方等誉满全球,国家大剧院、中央电视台、银河soho、大兴机场等家喻户晓的新型建筑也极具记忆点,见证了中国改革开放和高速发展的精彩历程。

历史文化是现代文明的滥觞,新老地标的更迭也是城市历史文脉的传承和发展脉络的延续。建筑构建出它所诞生时代的审美、价值、文化和气息,如一本无字之书、一首无音之乐,承载了丰富又曼妙、不可言状的情绪密码。我们似乎可以与之进行一场跨时空的“对话”,聆听厚重历史的余音,欣赏岁月沉淀后的美无止境。正如建筑大师贝聿铭所言:“最美的建筑,应该是建筑在时间之上的,时间会给出一切答案。”

《一圆一方的和谐》,中国北京,中国国家大剧院和人民大会堂。摄影/崔庆

地域差异 各有千秋

建筑是一个地区的产物,扎根于具体的环境之中,不同地理位置、气候条件形成了不同的生态环境,不同生态环境又影响着城市人文环境的形成,更不用说差异巨大的政治环境和历史背景,都会造就每个国家、城市各具特点的建筑风格。

比如法国宫廷巴洛克建筑风格与中国皇家古建的风格就截然不同。巴洛克时期约17世纪初至18世纪上半叶,是西方艺术史上的一个时代。彼时欧洲强权扩张,陷入新旧教会势力的争夺中,生活上提倡享乐之风,极尽奢华之能事。巴洛克风格既有宗教特色又兼有享乐主义的色彩,擅长于表现各种强烈的感情色彩,在设计上重视建筑与雕刻、绘画的综合,奢华艳丽,艺术气息浓厚。

《世遗古迹》,印度旁遮普邦,阿姆利则金庙。摄影/赵虹南

相比之下,中国皇家建筑作为封建王朝的礼法之地,自古以来就强调布局严谨规整,恢弘大气,将其象征最高权利的建筑符号完全展现。如天安门作为明清两代北京皇城的正门,明代时名为“承天门”,寓意“承天启运,受命于天”,彰显皇权赫赫、至高无上。

再如俄罗斯的建筑风格又与其他国家大相径庭。因其大部分地区处于北温带和北寒带的地理位置,这使得俄罗斯大多数建筑风格富有寒带生活气息,冷峻粗犷,充满力量的同时似在强调理性与冷静。而反观南亚印度的建筑,尤其是寺庙建筑,色泽大多明媚艳丽,在诸多装饰物的映衬下更加熠熠生辉,尽显浓郁的当地风情,一如这个国家热情奔放的人民和四季炎热的气候。

《夏宫》,俄罗斯圣彼得堡,彼得大帝夏宫。摄影/孙文闽

装载情怀与记忆

一座城市的地标建筑,从最初的规划设计到成为这座城市几代人之间的共同回忆,再到除旧布新,并非简单的物理更迭。每一个城市符号的出现与改变,不仅直接影响着个人对城市的认同感,也间接影响了一座城市的气质与文化。如同一部“行走的活历史”,成为人与城市的共同交集,汇成城市文脉,从而记录、陪伴和影响几代人的成长。

如前所述,建筑的本质是为人服务,建筑之于人,实用功能也许高于建筑本身。建筑师也只有真正热爱人、关怀人,才能使建筑环境为人提供更完善的服务。与人产生共情是始终不变的初心。

《廊桥遗梦》,中国福建,宁德市福鼎市金钗溪村的金珠桥。摄影/耿丽

所以,尽管一些高耸入云的宏伟建筑很是惹人注目,但对于普罗大众而言,触及心弦、令人观之难忘的地标,往往不那么起眼。它也许是一条可追忆旧日生活气息的胡同街巷,也许是一家熟悉的老字号店铺招牌,也可能只是一处儿时嬉闹的墙角、屋檐,往事一一浮现,成为内心深处难以磨灭的“地标”,也正是因为这些微小但丰富的记忆,才构筑出一座城市的独特个性和魅力,成为老百姓深存内心的一段生活印记,为人们留下一抹深入血脉的乡愁。

简言之,对于一方地域、一座城市,有时无需过多赘述,只消看一眼它的地标性风景与建筑成就,对这座城市的形象与气质便有了大致轮廓。它们或根植于历史长河中,等待你品读千年沧桑;或投射出崭新的时代风貌,与你一同翻开下一个故事篇章。

《西堤之晨》,中国北京,颐和园西堤。摄影/陈祥如

本文节选自《文明》2022.09月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。