新京报讯(记者周怀宗)2023年1月16日,中国农业科学院在年度工作会议上发布了2022年十项重大科学发现,发现水稻高产因子、找到西红柿风味丢失的秘密,揭示豌豆驯化的历史、畜禽粪便如何变废为宝等重大发现入选。

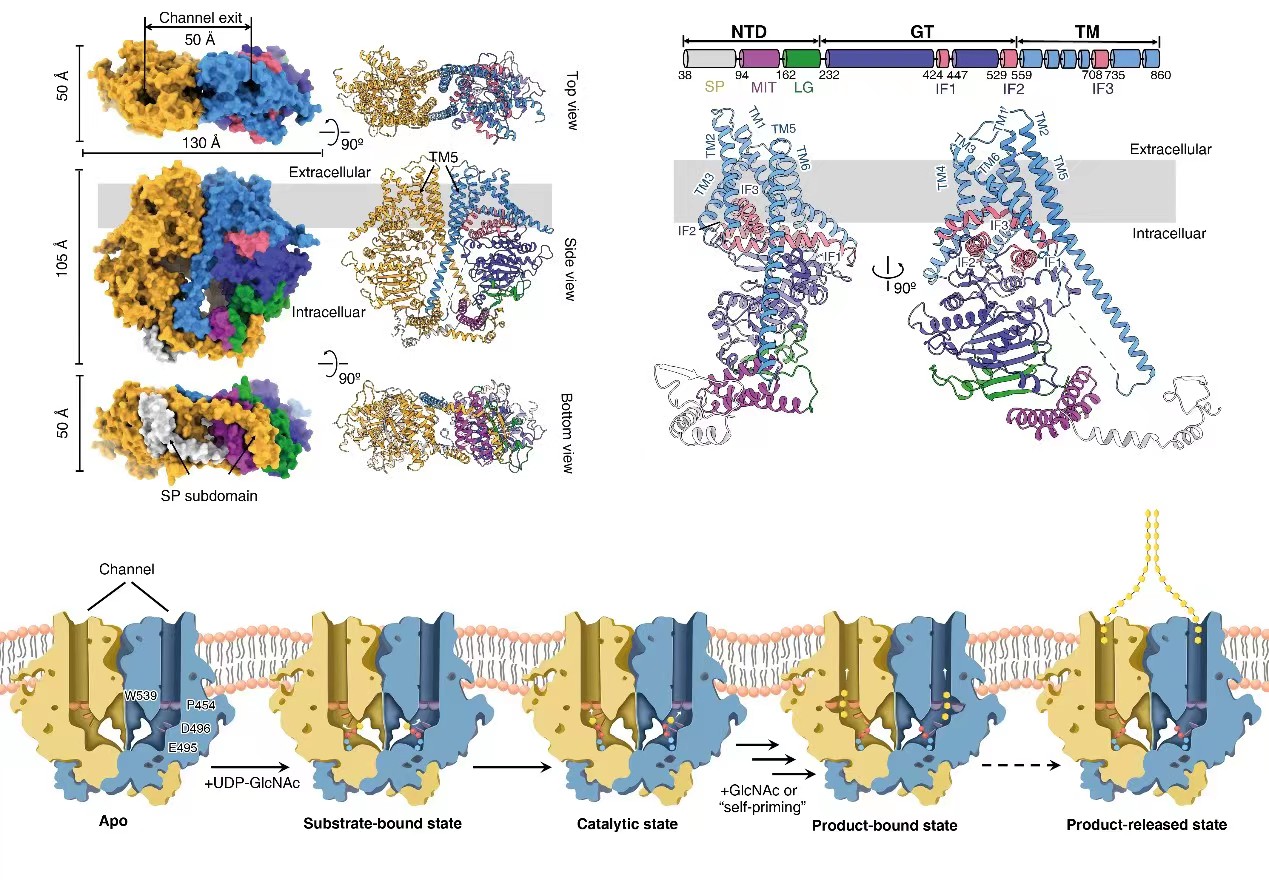

一:重大发现:几丁质定向生物合成的结构基础。

发现团队:中国农业科学院植物保护研究所杨青研究团队

发现详情:几丁质生物合成对农业病虫害的生存和繁殖至关重要,其关键反应由几丁质合成酶催化完成。该研究以大豆疫霉菌的几丁质合成酶PsChs1为研究对象,揭示了“门锁”控制的底物结合、几丁质链的延伸、转运和释放的定向合成过程,以及几丁质合成酶被天然产物尼克霉素抑制的机制。

几丁质生物合成的模型。中国农科院供图

发现意义:该研究首次从原子尺度阐明了从寒武纪开始就已经存在的几丁质生物合成机制,为靶向几丁质合成酶的绿色农药开发提供了基础性、关键性信息,具有重要的理论和应用价值。

二:重大发现:图形泛基因组捕捉番茄缺失的遗传力并为育种赋能

发现团队:中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文研究团队

发现详情:“遗传力丢失”是指通过遗传标记估计的遗传力以及通过全基因组关联分析发现的所有相关基因所贡献的遗传力总和低于通过家系估计的实际遗传力。该研究以番茄为模式生物,结合图泛基因组和新开发的基于多组学的关联分析流程,从不完全连锁、等位基因异质性和位点异质性等三个方面找回“丢失的遗传力”。

黄三文研究员与其科研团队成员在番茄大棚内观察实验样本。中国农科院供图

发现意义:西红柿为啥没有小时候的味道了?该研究进一步证明,找回“丢失的遗传力”,可从分子标记辅助选择和基因组选择等方面,促进番茄风味育种,甚至找回原来的味道。

三:重大发现:野生与栽培马铃薯的基因组进化与多样性

发现团队:中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文研究团队

发现详情:该研究解析了栽培和野生马铃薯的遗传多样性和复杂演化史。发现与依赖种子繁殖的近源物种相比,依赖薯块无性繁殖的马铃薯抗病基因数量显著扩张;通过多组学比较分析,发现了在调控马铃薯块茎发育过程中发挥核心功能的薯块身份基因IT1。

黄三文研究员及其科研团队成员于实验田收获马铃薯。中国农科院供图

发现意义:该研究构建了马铃薯倒位图谱,为育种过程中排除连锁累赘提供了思路。

四:重大发现:转录因子OsDREB1C可协同实现水稻高产和早熟

发现团队:中国农业科学院作物科学研究所周文彬研究团队

发现详情:该研究鉴定到一个受光和低氮诱导的转录因子OsDREB1C,可协同调控光合作用效率、氮素利用效率及抽穗期等生理过程;增强该基因表达可实现水稻田间产量提高30%以上,同时缩短生长周期;此外,OsDREB1C在小麦等不同物种中均具有高产早熟的保守性功能。

过表达OsDREB1C促进水稻高产早熟。中国农科院供图

发现意义:该研究通过单一基因对多个重要生理途径的聚合调控实现产量的突破,为未来作物育种以及作物生产方式变革、实现作物大幅度增产以及资源高效利用提供了重要的基因资源,创新了作物高产理论,对保障国家粮食和生态安全具有重要意义。

五:重大发现:高质量豌豆参考基因组和泛基因组揭示基因组结构和进化特征

发现团队:中国农业科学院作物科学研究所宗绪晓研究团队

发现详情:该研究组装并解析了中国豌豆主栽品种“中豌6号”的基因组,解决了长期以来豌豆基因组精细物理图谱组装难题。揭示了豌豆基因组结构和进化的独特特征,发掘了一批与粒型、株高等孟德尔性状和重要农艺性状相关的位点和基因,构建了栽培和野生豌豆泛基因组,展示了豌豆近缘野生种和地方品种作为未来豌豆育种改良资源的巨大潜力。

宗绪晓研究员及其科研团队成员。中国农科院供图

发现意义:高质量的参考基因组和泛基因组,为豌豆起源驯化、基因挖掘、种质创新和育种改良以及豆科植物比较基因组学研究提供了重要借鉴和宝贵资源。

六:重大发现:甘蓝型油菜产量持续提升的遗传基础

发现团队:中国农业科学院油料作物研究所伍晓明研究团队

发现详情:该研究首次发现我国甘蓝型油菜基因组经历了适应性和高产优质选择两个过程,通过对控制发育节律、株型、光合作用、产量和抗逆等有益基因的多方位和持续性选择,推动了适应性和产量的提升;同时发掘出控制56个育种性状的遗传位点或基因628个,包括功能得到验证的粒重新基因BnRRF。

伍晓明研究员及其科研团队成员在进行油菜性状调查。中国农科院供图

发现意义:研究揭示了油菜产量持续提升的遗传基础,为进一步提升油菜产能奠定了重要的理论、技术和基因资源基础。

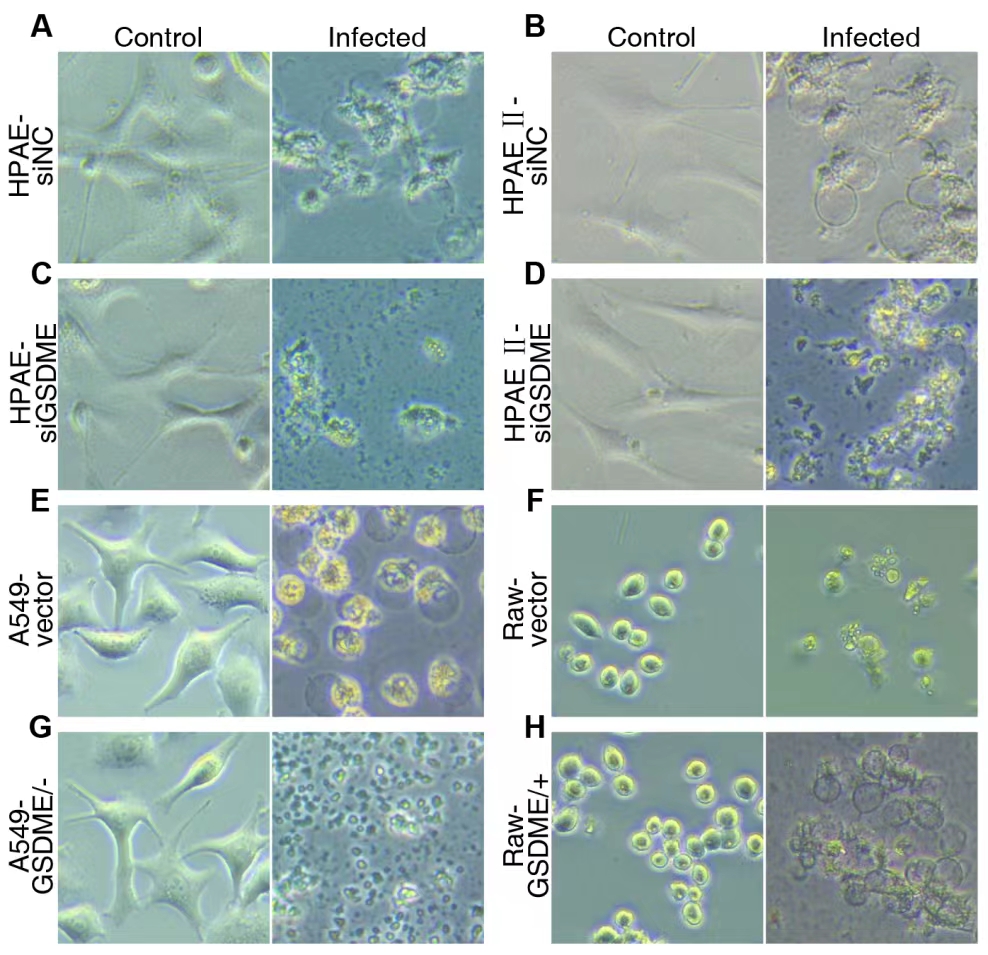

七:重大发现:H7N9禽流感病毒对人致死性感染的分子机制

发现团队:中国农业科学院哈尔滨兽医研究所陈化兰院士团队

发现详情:该研究发现,H7N9病毒在肺脏高效复制时可活化肺泡上皮细胞内caspase-3,使其高效剪切肺泡上皮细胞内大量存在的GSDME分子,剪切后的GSDME分子N段结构域对肺泡上皮细胞膜打孔,使其发生“焦亡”,进而引发细胞因子风暴;并发现GSDME敲除小鼠可抵抗H7N9病毒的致死性感染而全部存活。

H7N9病毒感染肺泡细胞引起GSDME介导的焦亡。中国农科院供图

发现意义:研究揭示了GSDME介导的肺上皮细胞焦亡是H7N9病毒诱发肺“细胞因子风暴”导致死亡的独特机制,提示可通过阻断GSDME分子切割的策略治疗H7N9病毒感染,为H7N9病毒感染高效治疗药物研发提供了全新思路。

八:重大发现:磷铁养分信号拮抗互作调控分子模块

发现团队:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所易可可研究团队

发现详情:该研究首次发现磷养分信号中心调控因子PHRs和铁养分信号核心调控因子HRZs共同介导了磷铁养分信号的拮抗互作过程,从而适应土壤不同的磷铁养分状况,以保证作物正常的磷铁养分需求。

黄红壤磷低铁高严重抑制作物产量。中国农科院供图

发现意义:我国大面积黄红壤磷铁养分不均衡,易造成作物缺磷及铁毒害的双重风险;而磷铁养分的相互拮抗进一步制约了作物的优质高产,危及国家粮食安全。该研究对磷铁养分信号拮抗转导机制的解析,为通过分子育种手段,解决我国黄红壤耕地磷铁养分不均衡问题提供了新思路。

九:重大发现:畜禽养殖业综合减排措施可以实现正向的环境健康效益

发现团队:中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所董红敏研究团队

发现详情:该研究首次构建了畜禽养殖业环境污染核算方法,建立了高分辨率的养殖布局和畜禽养殖污染状况分布图,探明了我国畜禽养殖污染产生和排放的时间和空间变化特征;并提出通过养殖业的空间布局优化、废弃物利用政策实施、提升畜牧业系统氮素利用效率、提高畜禽废弃物循环利用率等,可驱动区域农业养分循环,显著降低环境污染和养分损失。

董红敏研究员与科研团队成员讨论畜禽粪污成分测定情况。中国农科院供图

发现意义:相关技术和政策的投入产出比可达1:5,有效改善生态环境和人的健康,实现正向的经济和生态效益。

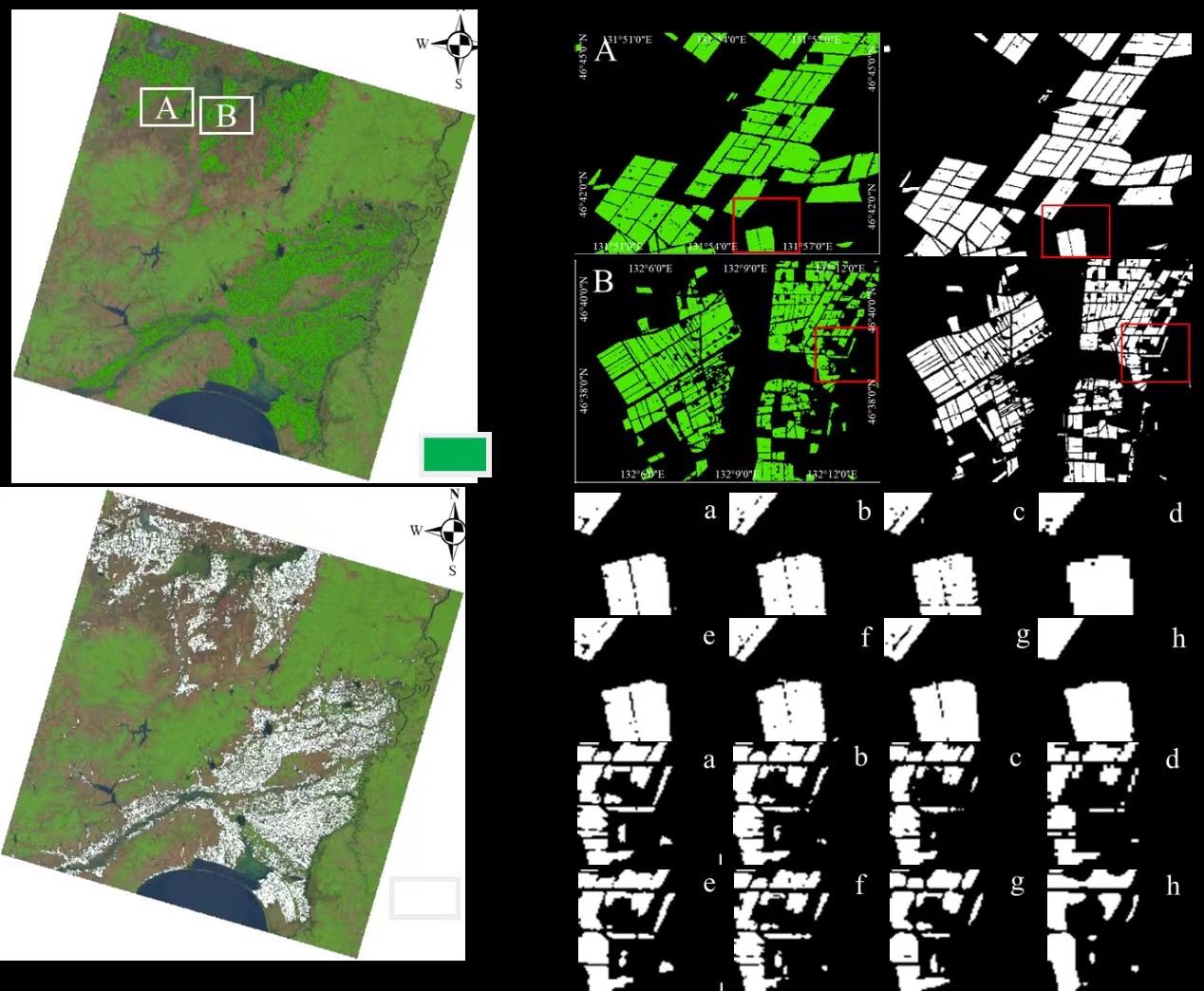

十:重大发现:融合多分辨率特征的深度学习网络可实现高精度水稻制图

发现团队:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所孙晓研究团队

发现详情:该研究构建了覆盖我国东北水稻产区的大规模高质量训练数据集,提出了新的融合多分辨率特征的深度学习网络,深度解析了Landsat影像数据的空间语义信息,有效克服了以往深度学习模型边界分割不清晰的缺陷,显著提升了大区域尺度水稻遥感识别精度。

深度学习网络水稻遥感制图结果比较(黑龙江三江平原)。中国农科院供图

发现意义:及时准确获取大区域尺度水稻时空分布信息对确保国家粮食安全意义重大。该研究将为我国水稻时空分布信息的高精度、高时效、智能监测提供新的途径和思路,具有重要的理论和应用价值。

新京报记者 周怀宗

编辑 唐峥 校对 柳宝庆