去年乌镇戏剧节上,由胡璇艺编剧,何齐导演,改编自郑执同名短篇小说的《霹雳》,作为特邀剧目亮相乌镇戏剧节,在这部作品中,观众看到了新生代戏剧人的困境与坚持,也看到了年轻人对自己和社会的拷问。而今年另外两位新生代青年导演肖竞与洪天贻,将再度出发带着各自的作品《桃花扇》与《幸运观众》首演参加乌镇戏剧节,作为新生代导演的代表,她们通过各自不同风格的戏剧作品,在舞台上展现了当代戏剧新生力量的创作态度与精神风貌,她们也是我们正在寻找的,现在中国小剧场创作群体里,最有态度、坚持创作理想、拥有开阔视野的小剧场年轻创作者。通过他们的一场同题问答,我们或许能窥见已发展40年的中国当代小剧场创作,在未来还会呈现什么令人惊喜的样貌。

[同题问答]

Q1、小剧场的魅力在哪里?

Q2、最关注的小剧场话题或者创作形式是什么?

Q3、理想状态下,你最想做出什么样的小剧场作品?

Q4、目前的创作困境是什么?

Q5、一句话描述一下,想象中自己5-10年后的样子。

Q6、你一直坚守的创作态度是什么?

1、胡璇艺(青年编剧)

胡璇艺在剧场创作。 受访者供图

目前主要以编剧与戏剧构作的身份实践创作。2018年,与何齐共创作品《自然死亡演绎》入围第六届乌镇戏剧节青年竞演单元;原创剧本《狗还在叫》于第二届中间剧场科技艺术节首演,后受邀参与第八届乌镇戏剧节;小说改编剧本《霹雳》受邀参与第八届乌镇戏剧节,后参与广州大剧院女性艺术节。

A1.这种形式会让我看到特别多的细节,我想通过控制CUE点(编者注:指舞台上各工种工作流程的提示点)变化的节奏,来弥补一些即时的问题或是辅助某个瞬间的灵光,所以我们的戏我总是会负责某一个部门的CUE点。但这件事在剧场里是非常危险的,我每次都很怕会画虎不成反类犬。另外,小剧场能让人很明确地感受到观众,这种观演关系会给我带来幸福感,当然也有很多挫败感。这些危险、幸福和挫败,对我来说,都是它的魅力。

A2.我不太知道小剧场创作有什么专属的话题。但创作形式的话,我喜欢那种创作:几个人组成一个分工不明确的小团伙,从排练到装台到演出到拆台基本上都是这几个人做的(遇到一些无法解决的技术难题会请教外援),整个过程特别完整、自由,彼此尊重,大家都知道每一步的重点,绝对不会糊弄。

胡璇艺与何齐合作《静态人像》。 岳元 摄

A3.我想做上一题我回答的那种。

A4.在创作方面,我比较难识别什么是困境。好像是因为没有一条前人留下来的,可以在这样的时代中复制的路,所以开始挖一条自己的路,所以不知道我所面对的到底是困境还是顺境。

A5.五年后我也能成为他人的泉水,有帮助别人的能力和底气,十年后不会让现在的自己看不起。

A6.面对失败,不断重来,信任伙伴,也让自己值得信赖。

2、何齐(青年导演)

目前主要以导演和演员的身份实践创作。2018年,与胡璇艺共创作品《自然死亡演绎》入围第六届乌镇戏剧节青年竞演单元;编导作品《静态人像》,于第二届中间剧场科技艺术节首演,后受邀参与第二届阿那亚生活艺术节和2021年静安戏剧谷;导演作品《霹雳》,受邀参与第八届乌镇戏剧节,后参与广州大剧院女性艺术节。

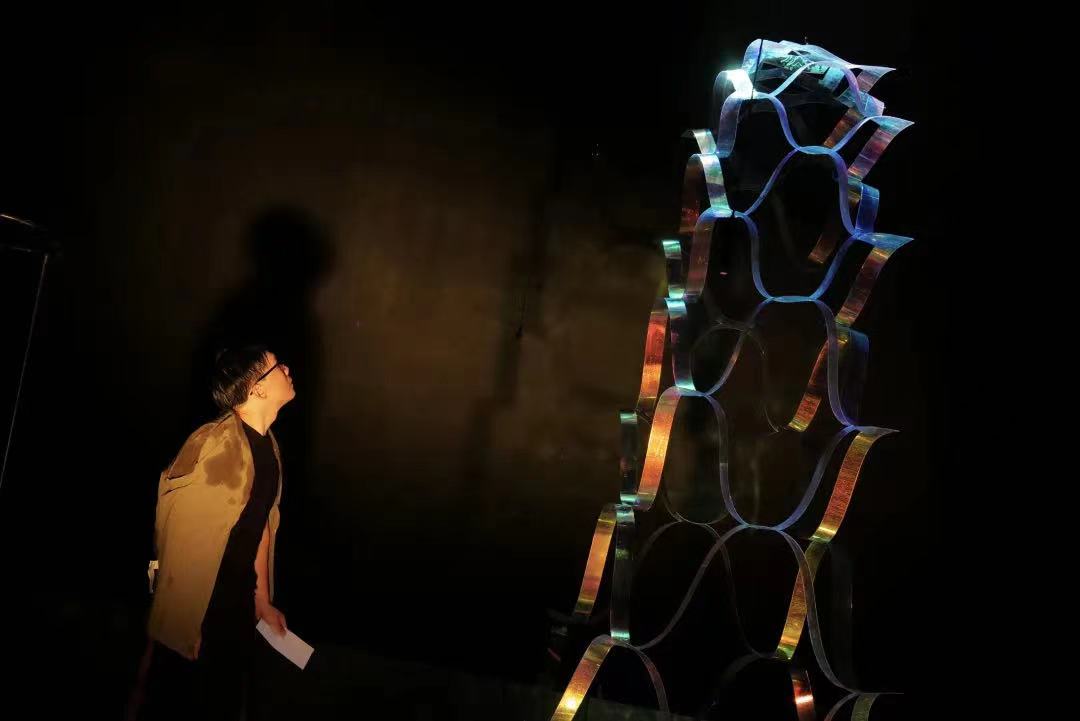

《霹雳》(导演:何齐)。 塔苏 摄

A1.对于我来说,因为它空间小,观众距离舞台比较近,他们更可以看到一些细节,那些具有生活感的、细腻的东西可以更好的传达。并且因为如此,它也更适合实验一些不那么确定会成功的形式,因为无论如何,情感能量都可以比较好地传递给观众。

A2.与当下密切相关的话题,以及所有对创作者本人来说有所突破和探索的形式。

A3.连剧场的安保大叔都可以津津有味地看连排的小剧场作品。

A4.因为环境比较不稳定,所以无法持续探索同一类型的作品。某种程度上,每个作品都是全新的尝试,所以总处在不太成熟的创作中。

A5.一个可以熟练打包行李的还算年轻的创作者。

A6.准确清晰不说谎。

3、洪天贻(青年导演)

洪天贻与其团队在剧场创作。 受访者供图

创作聚焦于日常生活的荒诞性。导演作品:《你喜欢高椰子树,还是矮椰子树?》(2021前滩31青年创艺计划首轮扶持作品);《百词斩》(2021北京国际青年戏剧节48小时V戏剧单元“最佳作品奖”“最具创意作品奖”)、《房间里游泳》(2021杭州国际戏剧节)、《花园》(2022北京国际青年戏剧节)、《幸运观众》(2022乌镇戏剧节特邀剧目)

A1.我想,对于不依赖体制和院校的独立创作者来说,小剧场也许是一个开启创作之路的起点。即使一无所有,你也真的可以依靠自己的努力,从这里开始,做点什么。

由于制作成本低、观众群体的针对性较强,小剧场创作在内容和形式层面都有着更高的自由度和包容性。它天然地催生更为私人化、作者化的表达。也许这也就是它最大的魅力之一:你总能在这里感到惊喜,看到或新锐、或生猛、或另类的真诚表达——他们说这样的话是因为他们真的想说,不是为了完成业绩指标,不是为了完成任务。因为自由,所以真挚。

这其中,有着某种源发自人本真的光芒。这光芒的背后是一群人的坚持,坚持对艺术与现实进行独立思考,坚持身体力行地创作、生活。

A2.我关注的小剧场类型很多样。观众参与式互动演出、声音漫游剧场、讲演剧场、偶剧、默剧都很喜欢,只是目前能在国内小剧场中实际看到的演出类型很有限。

A3.想了半天,没想出来。未来可能挺想试试有童话色彩的作品的。

洪天贻导演作品。 受访者供图

A4.每次的排练周期都特别短,特别紧张,总像在赶工,这其实很不利于潜心创作,看到最后成品中由于这些问题所导致的缺憾,自己会非常愧疚。

排练场地也比较受限。每次构思有别,对排练场的需求也有所不同。例如如果是一个高度视觉化的戏,那日常的排练就需要和大型舞美制景一起进行,那势必就需要更大的空间,更长的工作时间。

这两个硬件上的问题,主要是受限于能够联系到的场地资源和制作预算,不是能够完全依靠我个人的能力来应对的。如果能够加以改善,才能真的在公演之前做到精打细磨,把作品的质量往上推一层。

还有个更紧迫的事就是目前的制作团队尚不完善,这是接下来要首先着力解决的问题。明年应该会公开招募,寻找能够长期合作的、有经验的制作伙伴。

A5.一个有很多朋友的,实践经验丰富、技艺娴熟、知道自己在做什么的手艺人。

A6.清醒独立地思考,尽全力克服困难。相信缘分。

4、肖竞(青年导演)

肖竞在剧场中创作。 受访者供图

致力于实践当代剧场创作,主要作品有讨论城市犯罪的纪录剧场《第二种游戏》,关注奥运改造城市的话剧《长夏》,从语言学角度回顾历史的文献剧《无名的时间》等,导演作品有讨论资本、科技与当代人关系的《动物之名》,今年,肖竞运用当下语言重写了三百年前《桃花扇》的经典故事,将在乌镇戏剧节特邀剧目首演。

A1.小剧场里观众和创作者的关系更像是在对话,观众不仅是被动在观看或聆听。小剧场里演员和观众距离很近,这种同呼吸的感觉是和大剧场不太一样的。

A2.最关注的话题是城市发展,集体记忆。最关注的创作形式是记录剧场、编作剧场和新写作剧场作品。

A3.美的,不是消费品的,与观众真的有互相交流的;可以认真打磨文本,并且有充足时间排练,和优秀的演员合作,做大胆而且有意思的作品。

A4.目前,更多是演出经常延期改期,演出机会也大幅减少了。

A5.还在为创作努力、痛苦、快乐。

A6.希望一直做关乎现实生活的有趣的不媚俗的作品。

《桃花扇》排练照。 受访者供图

[前辈回电]

作为中国当代小剧场创作最初一批实践者,易立明看好未来年轻人的艺术表达,他觉得在演出空间更加完善、能更便利看到外面世界的今天,年轻的艺术创作者最重要、可能也较难的是坚持“忠于自我”。

新京报:你如何看待当下青年创作者的发展?

易立明:对此我一直比较乐观的。我们从上世纪八十、九十年代走过来,是经历过物质匮乏的年代,因此我们可能相对而言会更勇敢一点。今天的导演不一样,他们的物质条件相对比较好,演出的空间、舞台设备相对来说也比较完善,这里面可能思想就会产生变化,可能不像我们那时候要表达一种力量的感觉,他们可能会要表达一种无力感,其实更难。

新京报:作为前辈,你会有什么建议给他们?

易立明:如果按照一个导演艺术家的标准来要求,还是要钻研和学习很多艺术技巧,不是说我在戏剧学院上学,了解“声台行表”就懂得了一切,还是要想尽办法了解更多的东西。创作者需要有高度的艺术修养,才能完成一个艺术创作。

新京报:你觉得青年创作者共同存在的问题是什么?

易立明:也不能说是问题,相对而言思维简单化,他们似乎不愿意去看清这个时代的本质,不愿意真正发现这个时代的痛苦与快乐,艺术表达总是浮于表面。我认为,一个艺术家的感知,应该是成千上万倍地超过观众所感知到的痛苦与快乐,这样你的作品才有价值。如果你所感受的与大家都一样,那艺术家还做什么艺术,大家聚到一起聊个天也行。

新京报:你对青年创作者的未来持怎样的态度?

易立明:总体来说,我是乐观的。终归社会发展越来越丰富,越来越开放,但人的思想在能够更方便地接触到各种东西的时候,其实也容易失焦。

新京报:有什么经验可以分享给他们?

易立明:今天的年轻戏剧工作者,其实他们所面临的挑战比我们过去要大得多。比如,我跟牟森合作《零档案》之前,我们都没有到外国去看过戏剧,但无知者无畏我们就去做了。现在的年轻人不一样,他们什么都看过,再去让他们做一个匪夷所思的作品其实很难,但是话又说回来,戏剧难道是要去做一个匪夷所思的作品吗?当然不是的,他更多是要表达真挚的情感和真诚的态度,这才是最宝贵的。很多时候年轻导演很容易忘掉这一条,容易受样式审美上面的思考而忘了自我。我认为年轻导演只要学会忠于自己,比学习什么都强,只有忠于自己,你才能有完整的表达。

新京报记者 刘臻

编辑 田偲妮

校对 陈荻雁