于海宽迈起步来有点瘸,即使走得飞快,仍能看出些轻微的不利索。

他每周要去不同段的长城勘查。常年的户外工作,使于海宽腿部半月板磨损严重,疼痛伴随着他,吃药成了一件常事。

为配合国家文物局的长城调查工作,他曾经带领延庆长城踏查小组的二组队员,开展为期两年的长城野外调查,走遍了延庆境内长达179.2公里的明长城。

2018年,于海宽开始担任延庆区文物管理所副所长一职。2021年,于海宽获得“北京最美文物守护人(长城)”的称号。

8月26日上午,他开完了会,在办公室里短暂休息一会儿,就将再次登上大庄科长城段,为到访媒体讲解最新的工作进展。守护长城15年,于海宽还将把这份事业继续下去。

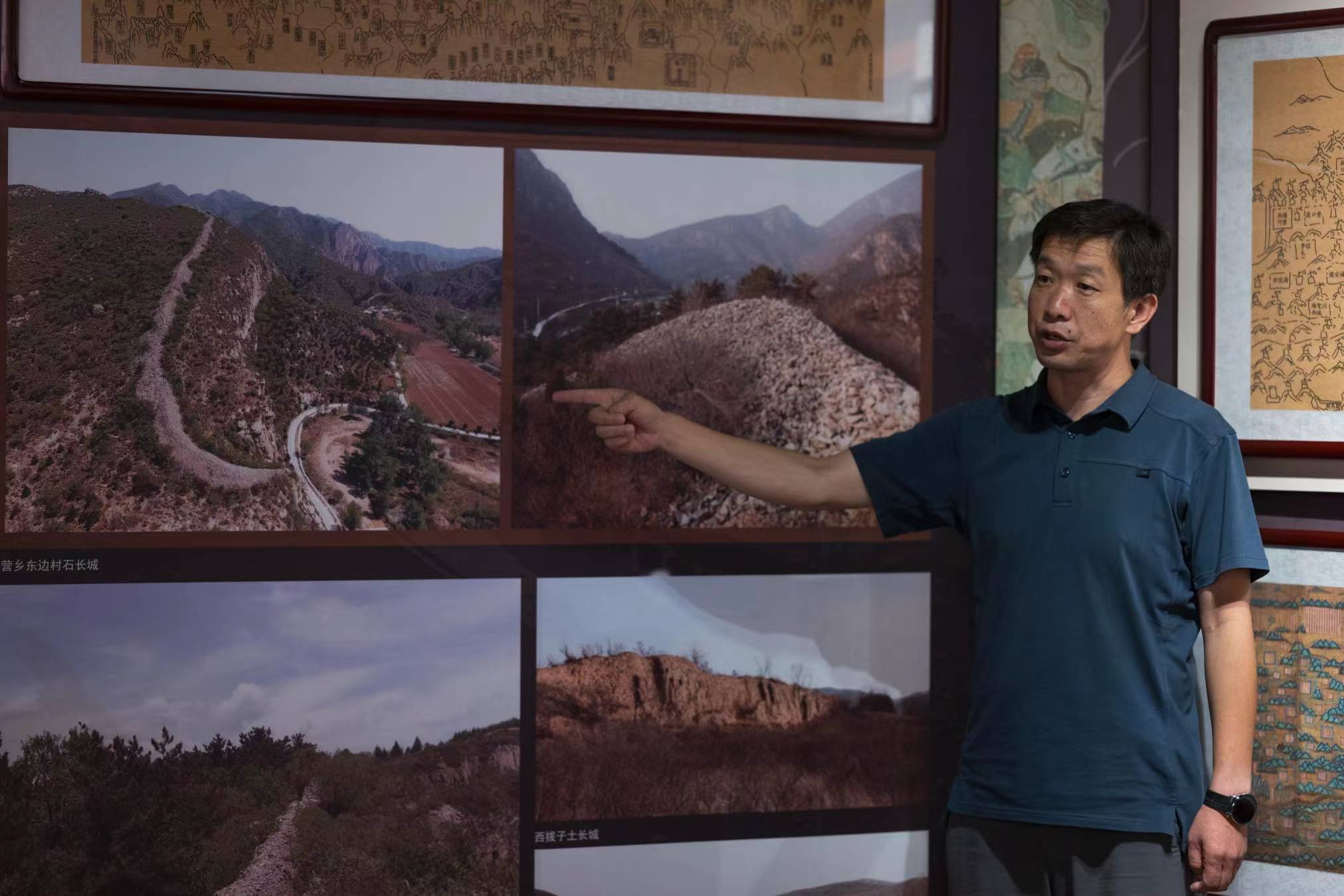

8月26日,延庆博物馆,于海宽在介绍不同形态的长城。新京报记者 陶冉 摄

长城上的足迹

在成为长城守护人之前,于海宽是一名火车司机,常年奔波在全国各地。

2007年,考虑到家中父母年岁渐高,他辞职回到家乡北京延庆,又恰逢延庆区文物管理所招聘,他成为了一名编外合同工。

那时,为进一步摸清长城的保存情况,国家文物局组织长城沿线各地开展长城资源调查和认定工作,当时的“延庆县文物管理所”也开始了延庆辖区内的长城踏查工作。

于海宽入职后,担任延庆县长城踏查小组二组的组长。除了负责队员的衣食住行,还要在当地进行协调,寻找合适的向导带路。那时的长城沿线并未完全被保护,它们有的散落在村边,有的隐蔽于山林之间,有的则分布在深山里的无人区。

他们手持GPS定位仪、卷尺和卫星图等设备,背着摄像机徒步上山。有时路途遥远,一去就是一整天,于海宽还记得,他们总要在头天晚上买好火烧,作为次日中午的干粮,而早上四五点起床,也是常有的事。

如果来不及赶回,就要在附近的老乡家里住下,几天都挨不着家。2007年11月,踏查组将对一段名为东路边垣的长城段进行踏查。这段长城分布在延庆县四海镇石窑村,距离延庆城区大约50公里,光是往返一趟就要两个多小时。为了不耽误行程,于海宽和队友们索性在村里住了一周。

冬日严寒,荒郊野路变得格外难走,碎裂的石头杂乱地堆着,硌得膝盖和脚趾疼。碰上雨雪天气,原本就难走的路被打得湿滑。一路上危险重重,鸟、蛇等野生动物随时出现,受伤成了家常便饭。于海宽有位同事,曾在踏查时一脚踩到一枚钉子,钉子很长,穿过鞋底插到肉里,而他自己也多次在踏查长城时磕磕碰碰,受过不少皮外伤。

两年的长城野外调查工作完成后,于海宽和同事们徒步走遍了延庆境内长达179.2公里的明长城,他们走过了地形复杂的南山路边垣、东路边垣、多处隘口和烽火台,留下了近20小时的长城视频资料。

以前于海宽对长城的印象,是八达岭景区的模样,雄伟的城墙蜿蜒腾跃于崇山峻岭,完整而连贯。但在踏查过程中,他才知道,原来沿线散落的小土堆、石头堆,也是长城的一部分。

长城上的踏查工作完成后,延庆境内的长城分布情况被摸查清楚,一些点段、砖窑及长城附属城堡都被梳理清楚。“这对后续的长城保护工作奠定了基础。”于海宽说,北京是全国最早开始长城调查的地方,延庆又是北京最早开始进行长城调查工作的地区。

踏查工作完成后,延庆长城的相关史集典籍也被整理完毕,区里的长城概貌被知悉。

8月26日,延庆区文物管理所,于海宽正在办公室研究长城的历史。新京报记者 陶冉 摄

保护长城

一路上的行迹,被于海宽和同事们制作成“长城上的足迹”延庆县长城调查工作专题纪录片。而后的数年,他又带领测绘院的学生完成了“延庆县长城城堡的实地测绘工作”。

有了多次实地走访的经验,并非文物相关专业出身的于海宽对这个陌生的领域越来越熟了。他记下了长城沿线的所有路况,找起道来轻车熟路,哪儿有一个坑,哪儿的路不好走,他都能轻松绕开。

总长度约180公里的延庆区长城中,砖石长城只有约26.6公里,剩下的是土长城和石长城。由于年代久远,历经风吹日晒、历史变迁,有的就散落和垮塌在乡野村边。一碰到大雨天,于海宽和同事们就得立刻前去勘查,如果发现有险情,就立刻安排抢险加固。

于海宽巡查长城时,会戴着白手套,一边往上走,一边四处摸着长城的砖块缝隙,看着垒成高墙的长城是否出现险情。只需要用肉眼,于海宽就能发现砖石位移的痕迹。上下两块砖石微微错开,有时在长城里看得出来,在长城外面却全然无恙。

只要在砖石微凸的那一角,没有一点尘土的迹象,就说明这是新的情况,于海宽就会立刻记录在案,“接下来还得继续勘查,否则可能牵一发而动全身。”

2021年汛期和冬季强降雪以后,于海宽和同事们发现,八达岭长城部分关城及其附属城墙出现坍塌、鼓闪、开裂等现象。

沿八达岭长城景区向西北约2公里,一座岔道城依山而建,这里是八达岭长城的前哨阵地。一部分的墙体已经向内坍塌,且存在不同程度的鼓闪、开裂情况,随时有再次坍塌的危险,大量滚落的石块、渣土散落在一旁的农家院房屋边。而水关长城东边第二座敌楼和第三座敌楼间,长城边墙墙体也向外侧坍塌,已影响水关长城景区的正常开放。

一系列勘查和研究立项工作立刻展开。今年7月,抢险加固工作也开始跟进。首先是抢险,清理了已坍塌的落石后,还得补齐和加固坍塌部位。“本着最小干预的原则,能不动就不动。”于海宽说,那些天,他也总要来到现场,一一核对工程进度。

加固则要彻底清理附近任意生长的杂树杂草,添配地面城砖,保障长城墙体排水通畅,以免植物根系撑开墙体,渗入的雨水或冰对缝隙造成压力。“外表看不出来,但里面已经开始发生变化。”于海宽和同事们巡查长城时,会格外注意这一点。

传承

常年在户外接受风吹日晒的长城,仍遭受着自然和人为的威胁。

《长城保护条例》中,设立了长城保护员制度规定,由他们的重点点段全天巡查、一般点段定期巡查等工作,来实现长城的全覆盖保护网络。

截至2022年6月,北京市长城保护员队伍已达488人,他们大多是来自附近村庄的村民。长城保护员的职责包括巡视、险情监测、环境清理、劝阻游人攀爬等。他们每天要巡护一段长城,然后拍摄照片上传到App,配以文字描述。图片汇总到后台系统后,系统会观测到同一拍照点不同时期的变化,判断长城健康状况。

2018年,于海宽开始担任延庆区文物管理所副所长一职后,走访长城的时间减少了,但组织并参与延庆区长城保护员的培训,成了他的重要工作之一。

2019年,延庆区128位长城保护员经过培训后正式上岗,他们负责的是延庆区境内的长城段。于海宽将自己曾经踏查长城的经验传授下去,除了讲解长城的基本情况,野外受伤技巧、遇到毒蛇等野兽的紧急处理措施等,都是培训的内容,于海宽还建立了微信群,在疫情期间为长城保护员做线上培训,偶尔,他还会翻看后台上传的照片,检查照片是否符合要求,并反馈给长城保护员。

最让他印象深刻的,是石峡村的长城保护员刘红岩。她从小在长城脚下长大,却不知道村边山间那些不起眼的小土堆、小石堆,也可能是长城的一部分。经过培训后,她不仅知道了长城的不同形态,还对长城的相关病害有了更多了解。

2019年5月,她正式上岗,每周都会花五天时间上山巡查。最开始巡视时,她不敢独自上山,于是就牵来一条狗陪同。到了后来,成为长城保护员的村民越来越多,刘红岩有了更多伙伴,而她的狗也成了山间的“大王”,吆喝一句就能唤来很多朋友。

于海宽和长城保护员保持着密切联系,他希望长城保护员也能对长城的现状了如指掌,并将这些有关长城的知识传递给更多人。

在2021年北京长城文化节的开幕式上,“北京最美文物守护人(长城)”推介名单公布。于海宽获得了这一称号,拿到了荣誉证书。

如今,于海宽获得称号一年了,他依然保持着以往的工作节奏,在山间和办公室两头奔波,“要把长城保护得更好一点,让它们留存得更久一点。”

新京报记者 汪畅 编辑 陈晓舒 校对 李立军