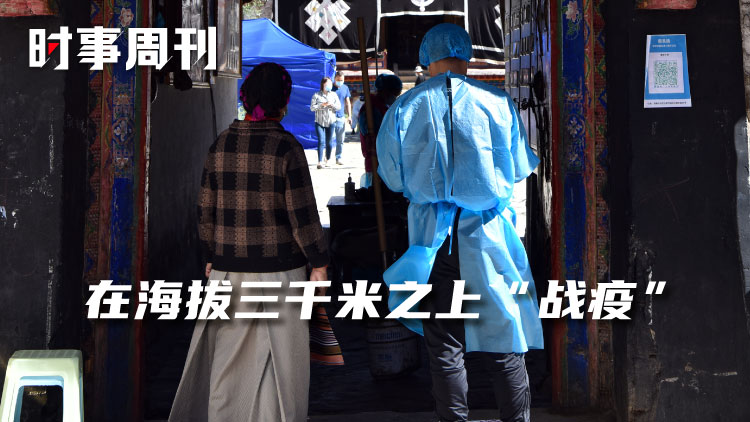

在人们惯常的形容中,远离城市的雪域高原是一片“净土”,疫情之中尤然——此前,西藏曾连续920天无本土新冠病例。

今年8月,突来的疫情打破了这座高原城市的平静,也给当地带来抗疫人力、物资、硬件配置等诸多方面的挑战。

8月17日,集合了医生、疾控专家、核酸检测人员的北京援藏抗疫医疗队抵达拉萨,兵分三路进驻各点位。他们带着防护服、检测试剂等物资,也带来了平原地区的成熟做法,弥补当地在抗疫经验上的“海拔差”。

8月26日,共305人的北京市第二批援藏抗疫医疗队抵达拉萨,他们将全部进驻拉萨方舱医院,提升对新冠肺炎病毒感染者的收治能力和诊治水平。

坐上皮卡去采样

8月20日上午10点,北京援藏医生王建龙爬上一辆皮卡。当天,西藏拉萨德庆镇镇政府集中了三辆皮卡,它们的新身份是“核酸检测流动采样车”。

皮卡露天的运货区放了两个旧沙发,正好能坐下两个成年人,除此之外再没有别的。上车之后,王建龙发现酒精、试管、拭子等一应耗材无处可放,于是从路边一家杂货铺借来一条长凳——凳子长30厘米、宽1米,是商家自己做的,平时放在门外供客户休息。凳子低矮,高度堪堪与护栏齐平,搁在皮卡车上客串操作台倒是正合适。

“操作台”到位,采集区、医疗废弃区布置好,“流动采样车”总算成型,驶上了虎峰大道。这条东西走向的街道位于拉萨河的南端,长约3公里,沿街均是商铺,人员流动性较大。为减少人员聚集风险,没有设置固定采样点,由皮卡车沿路随停、移动采样。

这是不同于在北京支援核酸采样的体验。由于皮卡高出地面,每次采样,王建龙必须欠身外探操作,遇到老人和小孩则要从车上下来。采样从早上10点持续到晚上8点,他一共采集了450支单管。

此前一天,王建龙的同事杨苏乔也参与了采样工作。当时,村委会负责组织工人参与检测,派专车去山上一趟一趟地拉人,路途不短,一个来回要50分钟,这期间医生在山脚等待。扫码和采样这两项操作风险级别不一样、医生防护的程度也不一样,而采样点的扫码和采样区域安排在了一起。

后来,他们建议优化采样流程和点位布置。针对人员分散的情况,建议村委会先安排远处的工人集合接受采样,下午再对附近村民进行检测;在采样点,他们重新设计了检测的动线,并将扫码与采样区域分开,降低传播风险。

这些小小的改进提高了采样效率。19日,医生们早上9点出发、晚上10点才回来,20日晚上不到8点已完成了任务。

“这边缺乏疫情应对的经验,且条件有限,他们尽力布置了,我们因地制宜,有什么用什么。”回忆起那天的采样经历,王建龙说。离开之前,他将皮卡车上的区域划分、操作流程告知了当地工作人员,长凳也留在了车上,等完成这波流动采样的任务,还要归还给商家。

药房、急诊区域变核酸检测实验室

8月17日,已在拉萨支援了一个多月的王建龙和杨苏乔迎来了北京的同事。

在既往驰援武汉及河北时,因只负责医疗支援或核酸支援,医疗队的构成相对单纯。这次,北京派出了由186人组成的援藏抗疫医疗队,其中包括了医生、疾控专家、核酸检测人员。队员很快兵分三路,分别进入拉萨市方舱医院、疫情防控指挥部、核酸检测实验室。

除人员外,陆续抵达拉萨的还有73万管核酸检测试剂、34台核酸提取仪、120台PCR 扩增仪,及8万多件防护服、隔离衣等防护物资。

核酸检测能力有限、核酸报告出具周期长,是当地面临的一大挑战。抵达拉萨的当天下午,北京援藏抗疫医疗队副领队孙树学就前往各现场查看施工条件,与当地定下了建立大型核酸检测实验室的方案。

改建工程经历了一番波折。他们最初的设想是利用拉萨市人民医院新院区的场地,同时接管当地疾控部门的核酸检测实验室,但由于后者不具备扩建条件,方案进行了临时调整;新院区则由于尚未完全投用,电压负荷不足,而进行了连夜的施工扩容。

8月18日晚10点,第一实验室投入运行,8月20日晚11点,第二实验室投入运行。两处实验场地均位于拉萨市人民医院新院区,分别由药房和急诊区域改造而成。

医疗队队员、第一实验室负责人裴旭说,在这里,他明显感受到了高原与平原的不同。

首先是物流和交通的不便。由于地处偏远,所有的设备与耗材都要通过空运,最初他们希望设备与人一起走,但空运相比陆运有诸多限制,由于设备体积过大,物资中包含电池、酒精等限制物品,不得不人货分离、分批运送,物资全部抵达花了三到五天的时间。

其次是物资的缺乏。拉萨地区的检测机构少,相应物资补给也较为困难。生物安全柜是实验室内处理样本时需要用到的装置,在当地买不到现成的,最后就地取材,调用了医疗机构与大学的生物安全柜。

在多方合作下,两家实验室最终顺利启用,日产量可达15万管,一度承担了拉萨地区最大的产能。截至8月25日下午4点,已累计完成50万管190余万人次核酸检测。

来自平原地区的抗疫经验

在方舱医院和指挥部,外援为当地带来了应对新冠的经验做法。

根据最新诊疗指南中提出的分类收治策略,在方舱医院的大多是无症状和轻症患者。不过,分流时,一部分病情较重或有高危因素的患者也可能进入方舱。医疗队队员武军元一行人的主要任务是关注这些重点人群,将他们及时转向定点医院。

“诊疗指南对无症状、轻症、重症等有比较明确的划分标准,但高原环境和平原环境不一样。新冠重症的表现主要集中在呼吸方面,包括呼吸频率、血氧、氧合等。在缺氧的高原,非本地人可能稍微一动血氧就跌到80%,这样只要一测都符合重症。很多指标在高原和平原没有现成的换算公式,因此必须结合临床特点酌情考虑、综合研判。”武军元说,当地医生拿不太准,外援来了,他们心里就踏实了。

曾参与方舱管理的杨苏乔,也将平原抗疫的做法“借用”到拉萨。随着入院人数增多,方舱前期使用的病历记录方法显得费时费力,她询问了参与过援鄂的北京同事,得到了一份简化版的电子病历,从而减少了医生在记录病情上花费的时间,提高了收治效率。

在拉萨市疫情指挥部,疾控专家则帮助当地提高流调队的工作水平。

北京市疾控中心性病、艾滋病防治所所长卢红艳介绍,拉萨现阶段的重点是管理好阳性和密接,控制疫情传播,这需要大量流调人员参与。当地组建了一支流调队,包括当地疾控、公安、检察院、法院、教育等系统的240多名骨干,边学便做。北京专家对他们进行指导培训,接受一对一咨询,提高工作效率。同时,专家也帮助当地梳理流程、整合流调数据,让信息流动更通畅,政府决策更有依据。

正如武军元所说:“虽然当地抗疫经验少,但全国的经验是丰富的,这不是只有西藏在奋斗,而是各地力量共同参与其中。”

海拔3650米的体能挑战

对外援力量来说,比起新冠病毒,高原环境是更难应对的挑战。

拉萨的平均海拔为3650米,北京的平均海拔仅有43.5米。抵达拉萨后,队员们普遍出现了高原反应。

“不动还行,一动就心慌,行动也会慢一点。戴N95口罩、穿隔离衣是个挑战,我们在方舱内待3个小时就很累了。”武军元说。卢红艳也出现了发热、虚脱等症状,血氧一度低到70%以下,戴着口罩在高原流调,比在北京困难很多。

在核酸检测实验室内,这种生理痛苦带来的影响甚至可以量化。裴旭说,实验室的人效相比平原降低了约30%。

“在北京或上海,每个实验员一天可以处理约7000管样本,在这边只能处理4500管左右。大家穿着防护服、戴着N95口罩,缺氧、高反,明显感觉没法干得那么厉害,这是极限了。”他说。

有人因高反而倒下。杨苏乔就接诊了队里一名年轻的男队员。他刚来没几天便确诊了高原肺水肿,不得不提前离队。

除了缺氧,高原天气的阴晴不定也给户外作业增加了难度。杨苏乔支援核酸检测的那天,一行人穿着短袖的刷手服出发,中途遇到倾盆大雨,湿漉漉的防护服没有保暖作用,回去后就有几个同事感冒了。次日,王建龙支援核酸检测,阳光炽热,密不透风的防护服又加剧了炎热,他忍着胸闷完成了任务。

在大自然面前,人们只能努力适应,见招拆招。

“高反没有什么好办法,最好的药就是氧气。”有多年援藏经验的孙树学坦言,每名队员的酒店房间都配备了氧气,医疗队也安排了医生进行健康保障。

裴旭介绍,在平原地区支援时,所有的货物都是男队员自己搬,来拉萨后,队员一搬重物就喘得不行,只能拜托当地武警官兵;在实验室外,数据员一边吸氧一边工作,实验室内不能吸氧,实验员干一个小时就出来,吸20分钟氧再进去;为了不加剧非战斗性减员,对服务人员也有严格的防疫要求,要求和队员同吃同住、保障期间不能出闭环等。

医疗队仍在不断补充人手,弥补高原地区损耗的效率。8月26日,第二批北京援藏医疗队抵达拉萨。第二批医疗队共305人,专业覆盖呼吸与危重症医学科、内科、外科、老年、妇产、儿科、肿瘤、麻醉、ICU、急救、护理等30多个学科领域,队员们将全部进驻拉萨方舱医院。

“第一批医疗队重点在‘防’,大幅提升了拉萨市核酸检测和流调溯源能力。第二批医疗队重点在‘治’,医疗队规模大、学科全,进驻拉萨方舱医院后,将提升对新冠肺炎病毒感染者的收治能力和诊治水平。”相关负责人说。

新京报记者 戴轩

编辑 白爽 校对 李立军