京味儿之“食”|吃什么:找找五脏庙,寻寻五味神

2022-07-22 11:29

订阅

北京人一见面,总是问“您今儿吃过了吗?”这问话,似乎从元代北京还是大都的时候就有了。

“味儿”这个字,添上了儿化韵,便不仅仅是香辣咸甜的味道之意,更有一种风格,一种气质,一种人文韵味。所谓“京味儿”,正是北京这座城市独有的城市气质与人文韵味。豆汁、麻豆腐、熬白菜,这是京味儿;四合院、大杂院、黄狗水缸胖丫头,这也是京味儿。估衣街的叫卖声声入耳,胡同里抖空竹的嗡嗡声直上天际,悠长绵远,不是京味儿又是什么呢?

京味儿固然发端于传统,但京味儿绝不等于怀旧。时代有殊异,风俗有变革。京味儿文化也悄然流变着。就像当年满大街跑的人力车夫,如今也被出租司机所取代,四九城里的泥泞街巷,如今也已经是板正硬实的洋灰马路。商铺没了曳声引气的叫卖声,却多了五光十色的霓虹灯。但京味儿并没有因此远离这座城市。一开口“您今儿吃过了吗”;坐在后排听着司机一路上胡侃海吹;天热喝上一瓶带气儿的酸梅汤,红墙绿瓦下遛一遛,角楼前面拍张照——京味儿还是这个味儿。

本文出自《新京报·书评周刊》7月22日专题《京味儿》B03 吃什么:找找五脏庙,寻寻五味神

「主题」B02丨被京华:四季衣裳,可忆往昔之时

「主题」B03丨吃什么:找找五脏庙,寻寻五味神

「主题」B04 | 北京玩意儿

「主题」B05 | 四合院:有滋有味的家

「主题」B06 |黄包车 扛起了老北京的公共交通

「文学」B07丨伊利亚德:文学志业引领学术志业

「文学」B08丨《记忆之城》:旧生活从未消失,只是藏得更深

北京人一见面,总是问“您今儿吃过了吗?”这问话,似乎从元代北京还是大都的时候就有了。《老乞大》里高丽商人往大都经商,路上遇到汉儿商人,见了面便商量吃饭的事情:“咱们吃些什么茶饭好?”又说“清早晨起来,梳头洗面了,先吃些个醒酒汤,或是些点心,然后打饼熬羊肉,或白煮羊腰节胸子。吃了时,骑着鞍马,引着伴当,著几个帮闲的盘弄着,先投大酒肆里坐下,一二两酒肉吃了时,酒带半酣,引动淫心,唱的人家里去”——这一天算是在吃里打发过去了。

看官,你瞧到这里,怕是会觉得北京人好似个个是吃主儿,偏爱把个吃挂在嘴边上。然而,即便是古来天子脚下,行的住的,却也是最普通的升斗市民,光看这修饰“市民”的“升斗”两字便可知晓,粮食是要用升斗来量的,老百姓奔波忙碌,岂不正是为了能背回这一斗八升的粮食,回得家来,做一家子人的吃食吗?旧年月里,北京人出去工作,叫“挣嚼裹”。“嚼”者,口中食也;“裹”者,身上衣也。出门工作,岂不就是为了身上衣裳口中食吗?论起衣服,穿得仔细了,新三年,旧三年,缝缝补补又三年,只要前不漏裆后不光腚,清洁板正,总能穿个几年。但吃食可不一样,一天不吃,五脏便要起来闹抗议,三天不吃,前胸就贴上后脊梁了,所以老年月的北京人,把“挣嚼裹”,又说成“挣嚼谷”——干脆连衣也省了,只剩个吃。

《摆西瓜摊图》,出自清人绘《北京风俗百图》

五味神在北京

要是看所谓的京派小说家汪曾祺,给出的答案那可是肯定的,他写一位老北京人老董吃饭,“饭很简单,凑凑合合,小米饭。上顿没吃饭,放一点水再煮煮。拨一点面疙瘩,他说这叫‘鱼儿钻沙’。有时也煮一点大米饭。剩饭和面和在一起,擀一擀,烙成饼。这种米饭面饼,我还没见过别人做过。菜,一块熟疙瘩,或是一团干虾酱,咬一口熟疙瘩、干虾酱,吃几口饭。有时也做点儿熟菜,熬白菜”——这样的饭菜,虽然汪曾祺笔下的文字是有咸有淡,有滋有味,但仔细咂摸咂摸,不过是咸吃菜淡吃饭,配在一起而已,这还能有什么味道?但是老董还是说北京好,“北京的熬白菜也比别处好吃——五味神在北京。”

“‘五味神’是什么神?我至今没有考查出来。”漫说是汪曾祺没有考证出来,恐怕任是北京哪个角落里,也寻不出这样一座专供五味神的庙——这位尊神老爷的神龛,设在每位老北京人的“五脏庙”里。

要说北京人吃东西吃得有滋有味,这是不假的。光是看吃相,便觉得这碗里盛的,嘴里嚼的,必然是让人食指大动的珍馐佳肴。北京的“灶温”,如今似乎是没有了,那是老年间最有名的“二荤铺”。“二荤铺”者,就是没有山珍海味,什么菜都是“肉上找”,是最道地的北京吃食馆子。当年梁实秋在这里吃饭,抬眼一瞧,门口棉帘启处,进来一位赶大车的车夫,但见这位车夫,“衣襟掀起塞在褡布底下,大摇大摆,手里托着菜叶裹着的生猪肉一块,提着一根马兰系着的一撮韭黄”,但见他把食物往柜台上一拍:“掌柜的,烙一斤饼!再来一碗炖肉!”等一下,肉丝炒韭黄端上来了,两张家常饼一碗炖肉也端上来了。但见这位车夫“把菜肴分成两份,一份倒在一张饼上,把饼一卷,比拳头要粗,两手扶着矗立在盘子上,张开血盆巨口,左一口,右一口,中间一口!不大的工夫,一张饼下肚,又一张也不见了,直吃得他青筋暴露满脸大汗,挺起腰身连打个两个大饱嗝”。

不过,北京人的吃食,可不是只有粗犷这一派。吃得精细,用北京话叫吃得“讲究”。“讲究”不一定要山中走兽云中雁,陆地牛羊海底鲜,只是寻常食材,也要做得精致有味。再讲究的,便称得上“吃主儿”,比如京城老玩家王世襄的哲嗣王敦煌,便可称得上位“吃主儿”。这位“吃主儿”自然是吃得过山珍海味,但是寻常食物也能做得“合辙押韵”,有板有眼。就拿最寻常的炸酱面来说,他家里便有两种做法,一种是老家人张奶奶做炸酱,“用的是一半儿甜面酱一半儿黄酱,做的时候要加糖,但是也要加点儿盐。用的肉是肥瘦肉丁儿,配蒜末儿、姜末儿,炸的时候不加水,讲究小碗干炸”。而他的父亲王世襄老爷子做炸酱,“全用甜面酱,加盐一点点,还要加大量的糖。用的肉是肥瘦肉末儿,配葱末儿、姜末儿,炸的时候,如太干就稍加点水,也是小碗干炸”。

“小碗干炸”,是老北京炸酱面的魂儿灵所在,这话是不假的,这般“讲究”吃法滋养出来的五脏庙,固然庙貌未必有那么恢弘,神像也不会有那么丰润,但是胜在精巧可人,宝相固然不是金碧辉煌,但是衣裙飞动,绣花多彩,也是精巧可人的。

五味神在北京这话,果然不虚,但仔细说起来,这也是北京人认下的五味神。是北京风土修建的五脏庙供奉的五味神,食的是北京的人间烟火。如是而已。

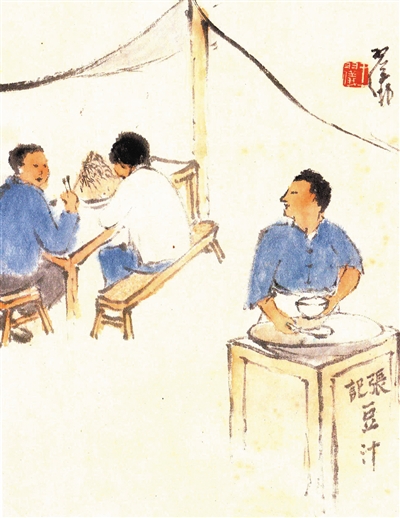

《喝豆汁图》,出自王羽仪先生《旧京风俗百图》

口味可够重的

看官,您看上面又是熬白菜、又是韭黄炒肉丝配烙饼,又是酱疙瘩,又是炸酱面,怎么就没点儿上台面的大鱼大肉,生猛海鲜?北京好歹也是煌煌帝都,天子脚下,自金元至明清,坐过列朝都城的地方,万方辐辏,辇毂四至,五方八面哪里的好物件、好吃食,不得尽先供着北京?天下膏腴,总是北京要金口饱尝的。难道就只有些疙瘩丝、炸酱面吗?

曹禺《北京人》中方泰,就是位懂吃、会吃的北京人,认识北京任何一家馆子的掌柜。一口气能道出北京十七家馆子的名吃:

“正阳楼的涮羊肉,便宜坊的挂炉鸭,同和居的烤馒头,东兴楼的乌鱼蛋,致美斋的烩鸭条,灶温的烂肉面,穆柯寨的炒疙瘩,金家楼的汤爆肚,都一处的炸三角,以至于月盛斋的酱羊肉、六必居的酱菜,王致和的臭豆腐、信远斋的酸梅汤、二庙堂的合碗酪,恩德元的包子,砂锅居的白肉,杏花村的花雕。”

这一长串说下来,真个叫人垂涎三尺,恨不能一一尝过五脏庙(出自《何典》,通常用来代称自己的身体)中的五味神方才罢了。但,且慢。不妨仔细点数一下儿上面这些吃食,就会发现,几乎没有一样和鱼肉海鲜有关。惟一沾点边儿的是东兴楼的乌鱼蛋,可这东兴楼其实并非京味儿菜馆,而是鲁菜饭庄。老饕唐鲁孙在《中国吃》里提到过,这东兴楼做的是山东菜,山东菜又分两帮,一是烟台帮,一是济南帮,这东兴楼属于烟台帮。当时北京的大馆子,如东兴楼、致美斋,皆是山东馆子。北京人喜欢喊人“大爷”,一见面儿便说“哪儿来大爷?吃过饭没有?”——这“爷”字还要上声往上挑。山东人不兴喊人“大爷”,因为“大爷”是“武大郎”,谁也不愿做被潘金莲端着药盏子在床边说“大郎你把药喝了吧”的那位,都愿意往打虎的好汉武松武二爷那里靠一靠。于是顾客一进门,大掌柜、二掌柜、执事一同点头哈腰,用山东烟台话说:“二爷您来啦!三爷您来啦!”

京味儿的口味重,看似奇怪。毕竟帝都百姓,四方水陆珍奇,就算没吃过也见过,舌头本应刁钻得很。但怪就怪在,北京人的舌头,反倒偏好浓重的口味。有样食物最能从一群人中分辨出谁是老北京谁是外来人。这样食物就是豆汁。

据说有位山东人来北京,看见卖豆汁儿的幌子,便坐下喝一碗,不想刚一入口,便摇头拧眉,招呼伙计过来,特意轻声吩咐道:“这豆汁可别卖了,都基本酸了馊了。”那伙计答道:“好说您哪!不是基本酸了,根本就是酸的,跟您那山东豆汁不是一码事您哪!”测试北京人,就给他灌一碗豆汁,若是邹眉摇头,那定是外地人,若是喝完还问一句:“有焦圈儿吗?”那是老北京没跑了。

北京的豆汁,与平常喝的豆浆是两码事。豆浆是黄豆磨成的,一碗碗都是豆子的豆香味。豆汁却是绿豆做粉丝、粉皮的下脚料。老北京人偏偏就好这口酸臭馊味,甚至还怕煮得烂开了失了这酸臭馊味,熬豆汁还成了门技艺,一看见锅开了,赶紧舀一勺沉淀物投进去,叫“勾兑”。得耐着心法儿,才能喝上一碗又酸又馊的老北京豆汁儿。所谓“糟粕居然可做粥,老浆风味论稀稠。”

老北京人为何爱喝这酸臭味重的豆汁?恐怕归根结底还是四个字“物尽其用”。这四个字,既是老北京人的处事道德,也是平民大众的挣嚼裹过日子的不二法门。做粉丝剩下的渣滓,难道就不是绿豆了吗?发了酵,有了味,难道就不能吃了吗?对整日奔忙为了一口嚼裹的老北京升斗小民来说,这也是一口吃食。吃多了,吃惯了,酸臭中也能品出香味来。就像老北京的另一样小吃“霜肠”,就是羊肠子灌羊血;爆肚,任你细细分成什么肚仁、散丹、肚领、蘑菇头、肚丝……归根结底,还不是羊肉剔走之后剩的一盆子下水?但这毕竟也是肉,也有肉味,对升斗小民来说,在小摊子前吃个霜肠,叫份爆肚,也算劳碌一天,嘴里有了个肉味儿。

所以京味儿之重,乃是升斗小民逐日里生活之重。这一头儿吃得“重”一点,那一头肩头扛得生活担子才能觉得“轻”一些。

文/赵伽骕

编辑/王青

校对/薛京宁