进入6月,海拔两千多米的小海陀山渐渐披上了绿色,半山坳处,一座座庭院式的建筑依山而建,散落在山坡上,和山势融为一体。延庆冬奥村位于小海陀山的半山处,从延庆城区出发,沿着山间公路一路往北,盘旋的立交桥,把山间的峡谷变成了通途,冬奥会和冬残奥会期间,这里入驻了近百个代表团和一千多名运动员。后冬奥时代,结合了中国传统文化和现代冰雪运动的延庆冬奥村,则将被打造为旅游、休闲的胜地,使这个原本供冬奥代表团和运动员们居住的场所,成为带动地方经济、宣传中国文化的窗口。

远眺延庆冬奥村。新京报记者 王颖 摄

场馆特色

山中村落与大自然相谐

延庆冬奥村位于深山之中,冬奥村的旁边,原本有一个传统的北京山村——西大庄科村。这是一个典型的北方山村,传统的北方民居和现代的红砖小楼交错坐落在山间,一条窄窄的水泥村道穿过山村,没入到身后的松山自然保护区中。

在延庆赛区的场馆选址确定之后,西大庄科村进行搬迁重建,而冬奥村的选址,就在西大庄科村旁边的山地上。

在设计之初,延庆冬奥村就确定了以北京四合院的设计理念为基础、融合北方山村特点的底色,同时参照山势地形,“不破山型、不夺山景”,与大自然相和谐的设计和建设理念。

建成后的冬奥村贯彻了这一理念,远远看去,黄墙灰瓦的建筑,依山傍水、错落安置在山郭水侧,四围的大山成为村庄天然的屏障,小海陀山上融化的雪水,随着山势蜿蜒流淌,汇聚成小河,在冬奥村的旁边流过。

一条小河从冬奥村旁边流过。新京报记者 王颖 摄

延庆冬奥村的特殊在于,它的本质是一座山村,因此,在建设中,尽可能地保留和体现出了山中村庄的特征。记者看到,一栋栋具有北方民居特色的建筑中,使用了大量原生态的元素和材料,如就地取材的石块砌成的“石笼墙”,这些石块都是施工中挖出来的碎石,原本是废弃物,但被废物利用,变成了风格明显的石墙。

此外,山中的原生树木,也被大量保留了下来,其中大部分原地未动,极少部分无法原地保留的,通过就近迁移等方法进行了保护。在冬奥村建成后,这些树木成为冬奥村中不可或缺的自然景观。

遗址利用

中国古村落化成文化符号

冬奥村的中国符号,不仅体现在新建筑上。

在冬奥村的中心地带,一块空旷的高地上,有一片矮矮的石墙,石墙内的空间多呈方格状,明显是一处坍塌的民居群。

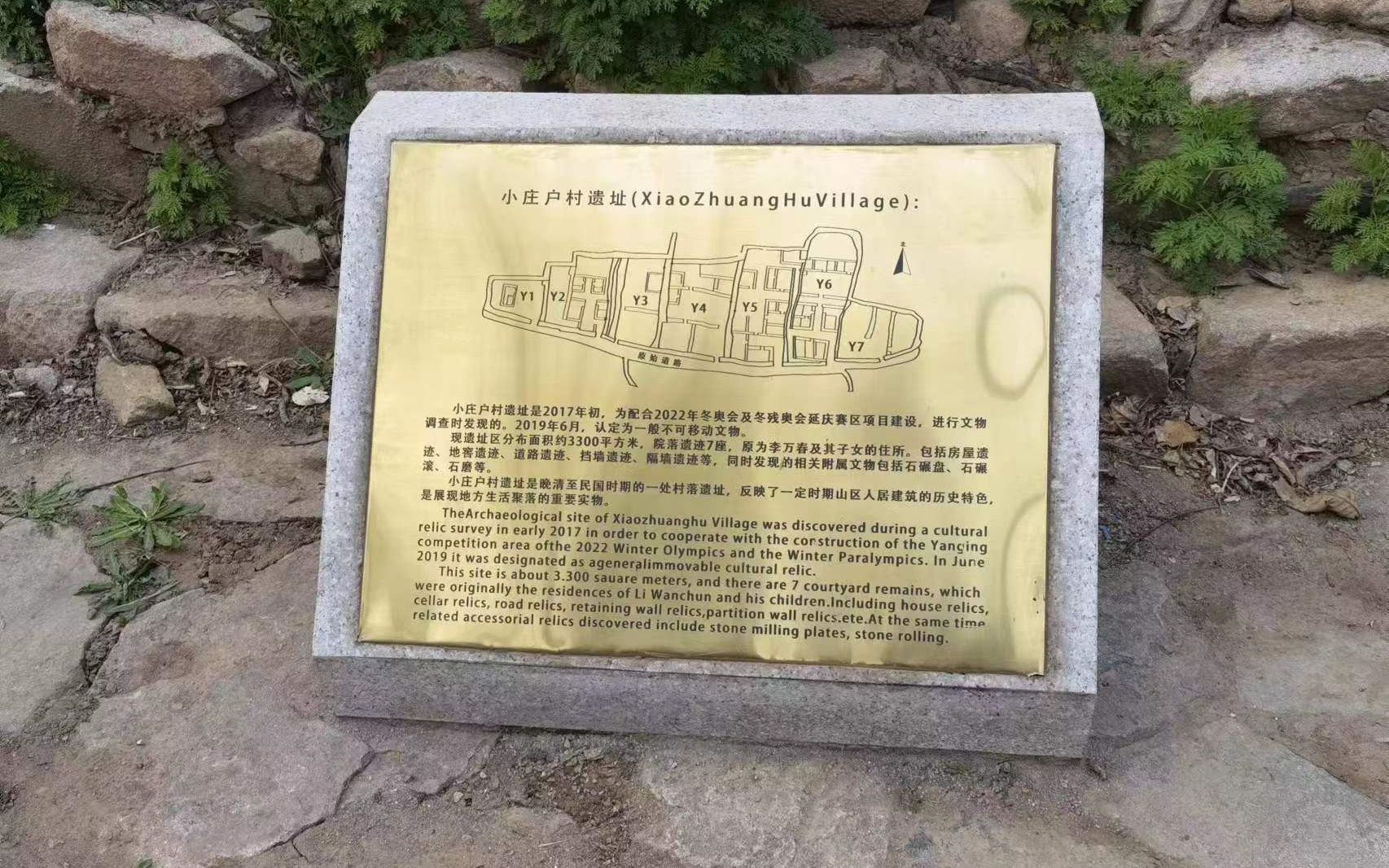

这些石墙,就是保留在冬奥村里的一处古村落遗址。村子名叫“小庄户村”,资料显示,小庄户村的主要遗存年代为晚清、民国时期,后来逐渐没落,变成了一处荒村。遗址区分布面积约3300平方米,包括房屋、地窖、道路、挡墙、隔墙等遗迹,还有石碾盘、石磨等附属物。

小庄户村遗址。新京报记者 王颖 摄

2017年,冬奥项目建设之前,在这里进行普查时,发现了这个古村遗址,2019年6月,这里被北京市文物局认定为一般不可移动文物。

小庄户村遗址面积为3300平方米,规模很小,遗址内的房屋基本坍塌,但根据保留的石墙、道路等,足以描绘出这个山村曾经的布局。成书于民国时期的《延庆县志》中,有一张地图,将此地标注为“小庄科”,而考察人员在当地走访时发现,当地村民称其为“小庄户”。据介绍,在延庆当地,庄科与庄户意思基本相同,但在最终为文物命名时,沿用了当地村民惯用的称呼“小庄户村”。

历史资料和当地居民口述的资料显示,小庄户村大约主要有两姓人家,分别是李姓和吴姓。在记者采访中,也有人猜测,最初到这里定居的可能就是两家人,后来慢慢分枝散叶,形成了一个规模很小的山村。据考证,小庄户村于1942年毁于战火,村民搬迁至周边其他村庄,小庄户村也就废弃了,至今已有80年。80年来,由于缺乏有序的传承,只能在文献的只言片语和周边村民的口口流传中,得到当年的一点儿消息,小庄户村里,曾经真实的生活,已经难复全貌。

文化内涵

冬奥村核心贯通古今村落

小庄户村的遗址和冬奥村的选址重叠,如何在保护文物和建设冬奥项目中取舍?其实,对设计者来说,一处古村落遗址,反而给冬奥村的建设增添了更加丰富的文化内涵。因为延庆冬奥村和其他奥运村最大的不同,就在于它是一座山村,而不是高楼林立的社区,也不是在山里盖楼。

掩映在山间的冬奥村。新京报记者 王颖 摄

2020年6月,文保部门为小庄户村编制了文物保护和展示利用方案,同时进行了一定的保护性修葺。在考古清理的基础上,将部分墙体归位,同时对村庄的街巷纹理、空间布局等进行梳理展示。

如今的小庄户村遗迹,被整理出来7个院落,据考证,原为村民李万春和7个子女的居所。7个院子大小不等,沿着山坡的地形,由西到东排开,房屋坍塌后留下的石墙很矮,大约只有半人高,站在遗迹的任何一处,都能纵览遗迹全貌。各个院落之间,都有石板路连通。石板路很窄,可以想象,当年房屋和院墙没有坍塌之时,这些石板路,大多都是狭窄而弯曲的小巷子。

“小庄户村遗址拥有深厚的文化内涵,又蕴含丰富的现代设计理念,是一种时空交错,连接过去、现在与未来,是永恒的文化遗产,和冬奥并不冲突,反而给冬奥增添很多文化意味。”北京国家高山滑雪公司总经理吴世革说。

小庄户村遗址具有典型的华北山地类村落特征,在修整中,既有的村落格局和原本的植被,被最大程度地保留了下来,并加固了遗址墙体,同时补充排水与照明。据介绍,赛事期间,许多外国运动员通过小庄户村遗址,以最直观的方式了解中国文化和自然风貌。而在赛后,这里也成了冬奥村的核心景点之一。

赛后运营

后冬奥时代遗产怎样利用

冬奥村里,中国代表团曾经居住的地方,无疑是最受关注的。这栋三层的小楼,位于冬奥村的一隅,从大门进去,走廊里的展板上,贴着印有冰墩墩图案的冬奥海报,海报上签满了运动员们的名字。

这栋小楼,保留着很多冬奥和冬残奥元素,包括冠军房里的许多设备,也都原样保留了下来。冬奥村里,运动员餐厅也常年开放,且保留了比赛时的菜谱,为游客提供餐饮服务。

延庆冬奥村,游客在冬奥标志前拍照。新京报记者 陶冉 摄

住冠军房、吃运动员餐、参观冬奥影像展……在冬奥和冬残奥结束后,据介绍,冬奥村的运营方,为冬奥村设计了诸多发展方向,包括高山、冰雪、假日等多种主题的文化体育活动。北京国家高山滑雪有限公司副董事长、副总经理毕崇明介绍,在设计之初,就考虑到赛后利用的问题,同时也考虑到赛时和赛后衔接的问题。

在延庆冬奥村,建筑的布局被设计成一整套山地酒店的模式,餐厅则配合酒店建设,让冬奥村在赛后,可以用最短的时间完成改造,适应此后的运营,迎接和服务于游客。

据介绍,开放之后的冬奥村,酒店、运动员公寓、相关的配套设施如展馆、餐厅等,会全部向公众开放,使这个冬奥和冬残奥期间供代表团、运动员居住的地方,在赛后发挥最大的作用。

除了硬件之外,在冬奥和冬残奥期间形成的管理和服务理念,也延续到了后冬奥时代。据介绍,在赛事期间,延庆冬奥村温馨周到的服务、精细完善的保障,向全球展示了中国风采,也展现出北京这个双奥之城的独特魅力,这些服务和保障的体系、理念等,同样会保留下来,成为延庆冬奥园区的特色之一。

看点1

绿色生态山村

大山苍茫,峡谷幽深,古木成群,静水深流。良好的生态、优美的风光,是延庆冬奥村最重要的特点之一,这一特点也融在冬奥村的许多细节中。

北京冬奥会延庆赛区,花草树木生长茂盛。新京报记者 王贵彬 摄

冬奥村处在北部海拔1000米左右的山上,在夏季,这里是纳凉避暑的胜地,在冬季则受低温影响较大。

为此,冬奥村设计了一整套生态供暖的系统,比如使用夜间的低谷电加热锅炉,白天则利用夜间储蓄的热能供暖;再如设计了连通各区域的暖廊,可以足不出户到达冬奥村的任何地方。

节能之外,冬奥村还是一处“海绵型”山村,据介绍,延庆冬奥村通过建设下凹式绿地、渗透沟和雨水调蓄池等措施,可以对雨水全部回收利用,对生活污水也全部进行净化处理,实现再利用。

在冬奥村建设中,毗邻的西大庄科村,经历了搬迁重建的过程,并在冬奥之后,逐步回迁至原址。重新建设的西大庄科村,形成了一个中国北方山村民俗文化展示区。西大庄科村党支部书记兼村委会主任徐建喜介绍,村里正在和冬奥村的管理方进行村企联合的商讨,“在过去,民俗旅游是这个村子的主要经济来源之一,而在未来,依托冬奥遗产,村里也有了更多元的发展之路。”

看点2

文体旅相融合

如今,冬奥和冬残奥会已经结束3个多月,庞大的冬奥遗产的整理和利用,也进入关键时刻,多项开发利用措施,正在紧张推进。

4月25日,延庆冬奥村即将开园。新京报记者 王颖 摄

其实,今年年初,也就是冬奥会尚未召开之时,文旅部、发改委、体育总局等就已经联合印发《京张体育文化旅游带建设规划》,着重推动冬奥遗产的开发利用。

从北京市区到延庆小海陀山,再到河北崇礼,广袤的区域,通过京礼、京藏、京新等高速公路,京张高铁等线路,连接在一起,形成了一个独特的京张文体旅游带,并融入到了北京市“1小时交通圈”中。

延庆冬奥村,作为延庆奥林匹克园区最重要的中心之一,在京张文体旅游带建设中,也将获得无限的空间,如《规划》显示,将以“海陀山奥运村为中心,全面整合松山、玉渡山、龙庆峡、阪泉体育公园等优质生态旅游资源和八达岭、石京龙、张山营大众滑雪场等冰雪资源,持续推进国家级滑雪旅游度假地建设。”

事实上,对延庆冬奥村来说,它丰富的自然资源、历史文化遗产,同样也会在未来发挥更加重要的作用,让这个“山村”样貌的冬奥村,给更多人提供不一样的文体旅游体验。

新京报记者 周怀宗

编辑 张树婧 校对 刘越