丰台方庄是北京第一个整体规划的住宅区域,分布在东南二环、三环间。众多社区中,芳群园三区(简称“群三社区”)尤其特别,你很难准确地给出它的定位——沿芳群路至南三环路方向,狭长分布的10个独立封闭的楼院,都是“群三”的辖区。

一个社区、十个独立“小区”、七家不同物业,本就复杂的基层治理放到精准防疫的大背景下,更加考验细节。这也是群三社区书记姜莹从业十年来遇到的最大挑战。

5月15日,北京通报丰台区岳各庄市场相关聚集性疫情,截至目前已累计报告感染者50例。从15日晚上开始,群三社区陆续接到近200个大数据核查的派单,一直到16日上午,姜莹和同事们一边逐个电话核查,一边上门对密接人员落实管控。与此同时,区域核酸筛查也仍在继续。

丰台区芳群园三区社区书记姜莹。新京报记者 景如月 摄

10个独立楼院无法互通,开展工作只能“舍近求远”

5月13日是北京12区连续开展三轮区域核酸筛查的首日,由于全市倡导居家办公,姜莹有意延后了早上开始采样的时间至7点半,“不用照顾上班族了,正好让大家多休息休息”。

“大家”不光是指社区干部,还包括医务人员、下沉干部、流管员、志愿者和物业,加起来有50多人。但在精准防疫的要求下,人手依然吃紧——前一天的流调大数据核查,他们忙到凌晨2点才结束。

13日早上,姜莹一把搬起装着手消、棉签和防护服的纸箱,走向采样点。她选择“绕远”,先从居委会绕到交通主路上,再沿路径直走向核酸点位。直线距离并不长的一段路,她却无法“穿行”。

路上,姜莹告诉记者,群三社区有2644户人家,这个规模在北京只能算中型社区,但是由于10个楼院全部独立封闭,无法互通,所以很多时候开展社区工作也只能“舍近求远”。

上午10点,前来采样的人陆续排起长队,扫码测温、登记信息、完成采样,每个环节都有条不紊。虽然靠近马路,但也许是居家办公的原因,路上的车不多,采样现场也少有交谈声,人们大都低头看手机,不时抬头关注下排队的进展,但“两米线”不能逾越。几轮核酸筛查下来,人们也渐渐明白,对付奥密克戎,间隔一米是不够的。

芳群园三区的居民正在排队做核酸。新京报记者 景如月 摄

姜莹放下手中的物资,再次叮嘱严格落实防疫要求,没有停歇便转身走向下一个点位。她告诉记者,社区实在没有办法在10个楼院分别设置采样点,只能沿着南三环路设置2个点位,又在几个楼院合围的小花园里和北侧的楼院附近分别设置1个,尽可能让居民少走路。

防护鞋套并不合脚,顺着姜莹的小腿往下滑,左右脚的鞋套还时常“打架”。N95口罩隔绝了病毒,也削弱了音量,但姜莹的声音却听得很真切,可以感受到口罩后面的她在用力大声地说话。

接办30多个12345投诉,骑着电动车四处“灭火”

路上遇到了姜莹的同事,正送医务人员上门做核酸。姜莹说,因为楼院分散,来支援的医务人员无法独自上门,必须由熟悉地形的社区干部带路。

要上门的这户在距离居委会最远的八号院家属楼,老人年近九旬,行动不便且需要定期去医院,社区决定为他提供上门核酸服务。

考虑到距离,他们选择驾车前往。一辆电动三轮车,社区干部坐在前面驾驶,后面车板上坐着医务人员。好在是5月,沿途并不乏味,道旁的槐树送来了大片阴凉,隔离带中间装点的月季也已经开得很盛。在电动三轮车行驶带起的微风中,他们得以享受片刻的舒爽和轻松。

姜莹在看过了全部4个核酸采样点之后来到物业——这是她需要对接的7家物业之一。她接到投诉,这里有一户业主私自装修,不符合当前的防疫规定。

姜莹(右)向物业工作人员了解业主私自装修的情况。新京报记者 李欣侗 摄

电话拨通,业主解释了装修的理由,并强调静音装修不会打扰居家办公,认为自己也不算违反规定,过程中姜莹一直没说话。对方语毕,姜莹才开口,先对业主入住新家的迫切心情表示理解,又再次强调了当前防疫的紧迫性。

几个回合沟通下来,对方渐渐开始不耐烦,坚持拒绝暂停装修。姜莹一时也没有更好的办法,只能将情况如实上报,同时持续进行沟通。

电话挂断,姜莹无奈地叹气。这轮疫情以来,她已经接到了36个“12345”转来的投诉,核酸结果未出、装修投诉占了一半多。对社区来说,也只能不断地沟通去化解这些矛盾纠纷了。

同事说,这段时间姜莹每天都会骑着自己的电动车四处去“灭火”,核酸结果没及时出、排队时间长、咽拭子“捅”得疼了……问题多种多样。

疫情期间,姜莹常骑着电动车四处“灭火”,加棉的挡风被还没来得及换掉。新京报记者 姜慧梓 摄

承受委屈也感受温暖,“工作总要有人干”

下午1点半,姜莹吃上了午饭,但不吃主食,因为要减肥。她说,春节前的那次冷链疫情,自己一下子“压力肥”了很多,当时以为生病了还特意去医院做了检查,这次她不想“重蹈覆辙”。

不过,面对繁重的防疫任务,她恐怕也很难再胖回去。运动软件显示,光是一个上午她已经走了近1万步。姜莹说,做社区工作,要有脚力、有巧劲儿,但归根结底还是要依靠居民。

且不说那些主动“请缨”的志愿者,光核酸筛查这一项,姜莹就越来越感觉到居民对社区的理解和体谅在变多。

她遇到过因核酸结果未出而将身份证摔在工作人员身上的,也遇到过因为排队时间长而出言不逊的,但更令她难忘的,是那些站在队伍中因为“看不下去”而主动为社区发声的面孔,“最后变成了我给他们俩劝架”。

明明是委屈的故事,因为有来自居民的温暖,最后被姜莹笑着讲了出来。

“你觉得这些委屈是你应该承受的吗?”当被问到这个问题时,姜莹思索了一下说,“没有应不应该,工作总要有人干。”

午餐过后,她和同事们又开始了“做管”、核查、分配物资,为第二天的区域核酸筛查做准备。

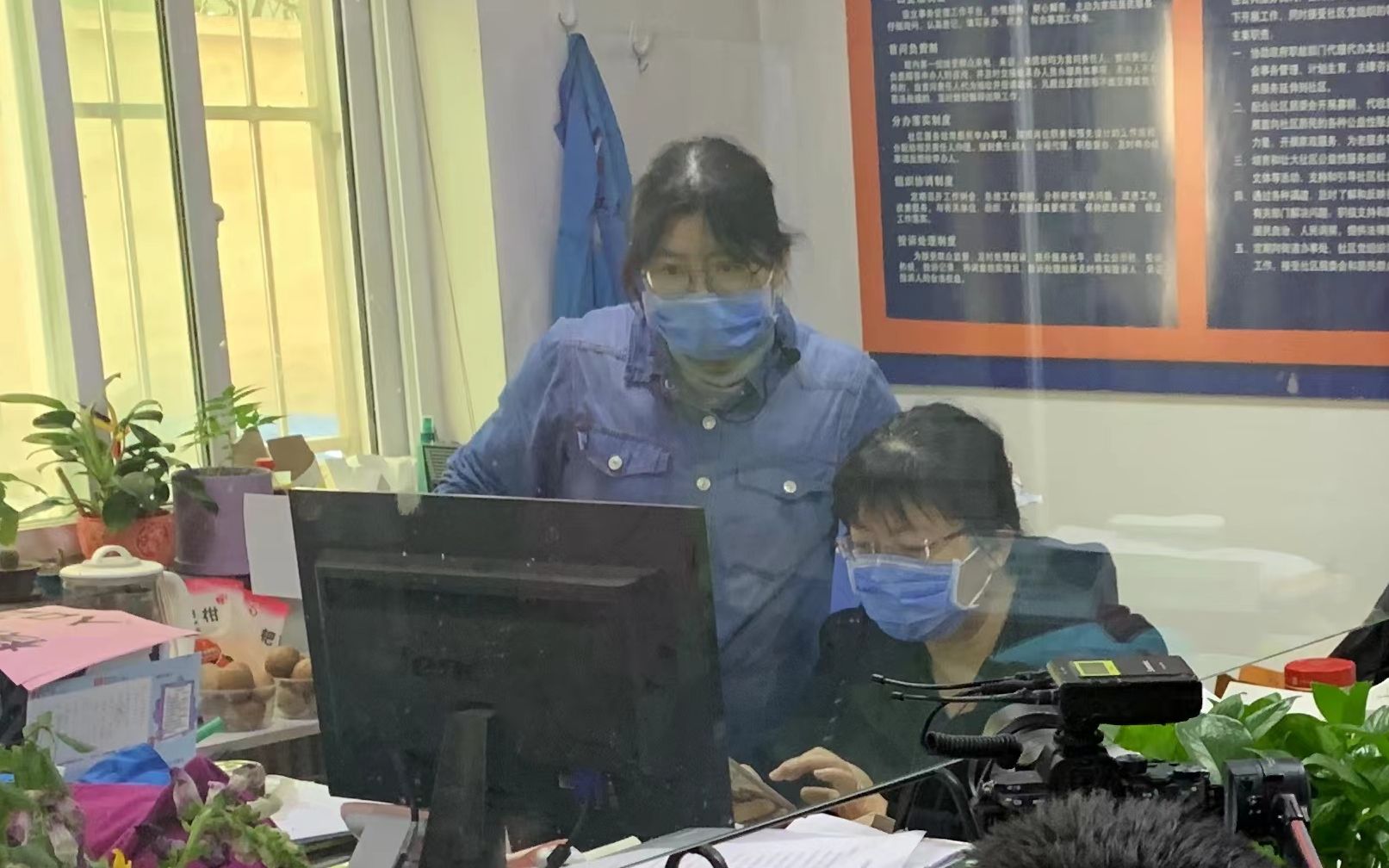

5月13日下午,姜莹回到居委会办公室,与同事核查新派来的流调大数据。新京报记者 姜慧梓 摄

再晚一点,随着新增确诊病例行动轨迹公布、新的风险点位确认,包括群三社区在内的北京大大小小的社区,都将接到新一批流调大数据核查的派单。对社区干部来说,夜晚刚刚开始。

北京已经渐渐热起来了,可姜莹电动车上的加棉挡风被还没来得及撤掉,后座特意安装的宝宝椅也落了灰尘,她的车已经很久没有载过自己的孩子了。

新京报记者 姜慧梓

编辑 刘梦婕 校对 李立军