安宁疗护病房内,路桂军蹲在患者床前交谈。受访者供图

3月18日上午11点半,在北京清华长庚医院的“往生室”,一场遗体告别仪式正在进行。安宁疗护团队的三位医生站在肃立的人群里与逝者鞠躬告别。在百合花的清香里,逝者遗容舒展,看起来体面,平静,再无痛苦。

自2019年安宁疗护团队组建至今,这样的告别已经发生了约200次。安宁疗护团队的医生不再以与死神缠斗为天职,居住在这里的末期病人,也不会在追求 “治愈”和“好转”的虚假希望中徒劳挣扎。在无法延长生命的长度时,竭尽全力拓展厚度,让患者没有痛苦、有尊严、心中了无挂碍地告别人世,是安宁疗护的核心目标。

“在生命的后期,病人并不需要过度的诊治,而是希望能在疼痛舒缓的基础上被爱和关怀保护,有尊严地步入另一个世界。”安宁疗护团队负责人路桂军说。在安宁病房,没有过度医疗和失去尊严的痛苦,也没有隐瞒和对死亡的视而不见。患者不是一个倒计时里正在死亡的人,而是有自己意愿的,一个活着的人。

栖身之地

与嘈杂熙攘的门诊大厅不同,位于北京清华长庚医院13层的安宁疗护病房安静清冷,仿佛另一个世界。

走廊开阔,很少有人走动。病房正沉入一场睡眠,能听到防褥疮床垫充气阀微弱的嗡鸣声。清晨7点半查房时,医生们的轻声寒暄延续了这种静:“您昨晚睡得怎么样?伤口还疼吗?”路桂军轻握着病人的手问。状态较好的病人坐起来回应,指着自己的腹部向医生描述感受到的阵阵钝痛,一旁的枕头上凹陷出卵圆形窠臼。

另一间病房内,病人静止着躺在病床上,脸颊凹陷,颧骨突出,脖子软弱地拐在肩膀。透过被褥的褶皱,能看到同样消瘦的身型。

“不要紧张,也别担心,我在,你的家人也在。或许你现在有点不舒服,但是不要紧张,你马上会好。”路桂军声音轻柔,低下身子在病人耳旁说。临终患者最晚丧失的是听力,即使器官和身体系统相继倒下,这些话语仍会给他抚慰。医生的保证似乎令他安心,病人的食指轻轻抬起,不易察觉地动了动。

入住在7间安宁疗护病房里的,是失去医学救治意义的晚期恶性肿瘤以及慢性病终末期的病人。病房的平均住院时间约为28天,短则三五天,长则三个月。在这里,死亡是一片摇摇欲坠的树叶,也许下一阵风就会飘落,也许会悬挂到第二年春天。只有一个床位的病房,舒适宽敞,无论是病人的衣物还是洗漱用品都收拾得干净齐整,好像屋内的主人即将远途旅行。

“对于肿瘤后期或生命终末期的患者,治愈性治疗虽日渐困难,但对症处理是不能放弃的。”路桂军表示,在作为北京市首批安宁疗护示范基地,北京清华长庚医院的安宁疗护病房里,创伤性的抢救措施不再被接纳,疼痛就止疼,呼吸困难就缓解,发热就退烧。安宁疗护团队中的医生、护士、医务社工、临床药师、民俗专家等数十名成员,对患者及其家庭展开帮助,陪伴患者平和、舒适地走完人生最后一程。

清华长庚医院安宁疗护团队为逝去患者做的纪念相册。受访者供图

被倾听的疼痛

2020年夏天,卢琼的父亲卢恒远被确诊为肺癌晚期。父亲查出肺癌前不久,卢琼爱人的父亲因直肠癌去世。她用“惨烈”形容那一场死亡。生前的最后几日,老人仍在接受治疗,皮肤和血管变得像旧纸张一样脆薄。除了始终伴随的剧烈疼痛,负责输液的护士长久地跪在病床前,在病人遍布针口和淤青的手臂上寻找静脉注射点的画面,构成了卢琼对死亡最初的恐惧。

卢恒远也注视了这样的画面。在经历了至少20次放疗和保守中医治疗的两年后,2022年3月9日,卢恒远入住清华长庚医院安宁疗护病房。躺在病床上,他对医生路桂军说,他不想再承受痛苦了。

在卢琼眼中,父亲是一个习惯忍痛的沉默者。察觉到身体的疼痛时,他从不诉说,更不会大声疾呼。在治疗的这两年,卢琼开始学会用双眼识别父亲的疼痛,每当他咬着牙闭上眼,身体变得僵硬,低头用手掌按住某个部位时,她便知道,父亲又疼了。

在卢琼以往的问诊经历中,医生往往快速问诊,作出有利于治病的方案,也无暇顾及病人的感受。她和父亲也只是被动地接受医疗安排,不敢倾诉太多。与以治愈性治疗为目的的其他科室不同,在安宁疗护病房,医生鼓励病人说出自己的疼痛史,不做沉默的受难者。

根据这些描述,医生会给患者制定疼痛控制计划,说明将用到的药物,剂量,用药的原因和时间,从而减轻病人的焦虑。从医30年,路桂军看过太多病人因没有得到合适的镇痛治疗,在生命末期依旧疼痛不堪。路桂军说,医生或亲友常鼓励患者“要坚强、要乐观”,但站在患者的角度,这可能是负面的刺激和压力。他认为,“忍痛是一种美德”的通俗文化几乎是一种软暴力,“不必要的忍痛是对疾病的纵容和对医疗技术的迁就”。

入院两周后,癌症引发的持续性疼痛已经控制,声音嘶哑的问题却在加重。每次吸气时,卢恒远能听得到从胸腔深处传来的喘鸣声。喘鸣声尖锐,连带着呼吸变得急促,呼吸的声响放大了担虑,他想起从前有医生说这会导致空气进不到肺里而憋死。

“出现这种情况的可能性不大。这只是上气道狭窄导致的症状。”卢恒远的主治医生李志刚宽慰他。身为科研工作者的卢恒远严谨细心,从患病之初便要求看各种检查报告和治疗方案,也会询问关于身体的各种病理信息。李志刚耐心地解释将来会发生的情况,结合用药控制,吸气性喘鸣的症状减轻,卢恒远的恐惧也逐渐平息。

人们来到这里,也不仅是为了缓解身体上的疼痛。

路桂军同时也是一名疼痛专科医师。在疼痛门诊的患者中,大概有1/4到1/5患者是肿瘤末期患者,在医疗系统,医生救助往往是对患者进行纯技术化的干预,当医生为患者缓解了疼痛后,路桂军发现,很多患者依然处于痛苦的状态。他逐渐意识到,带来痛苦的不单单只是疾病带来的躯体上的疼痛,还有对死亡的恐惧、心愿未完成的遗憾、社会关系的困扰等心理层面的痛苦。

卢恒远的妻子在十几年前去世,独生女卢琼成年后远赴国外留学,又在海外工作多年。独居的十多年,卢恒远把身心交付给工作,在交际中也习惯以幽默明朗的形象示人。触及内心的话,他从不与亲人或朋友倾诉。照护父亲的这两年,卢琼常看着病床上的父亲试着开口,又再度陷入无声。她和父亲中间隔着漫长分离的岁月,也隔着两代人关于死亡相同的禁忌。

“如果有一天你要转身,你想带什么走?”一天查房时,路桂军看似随意地问卢恒远。“我不喜欢哀乐,我喜欢帕瓦罗蒂,想听《我的太阳》。我走的时候想看着亲戚朋友们都在病房,在谈话,在笑。”卢恒远语气平和,脸上没有张皇。

这是卢琼第一次听父亲谈起死亡,谈起他的心愿。卢琼挤出笑容,就像父亲希望的那样。她觉得自己终于和父亲再度相逢。她决定动笔写一封信,在病房陪床的这些天,她多次尝试又一次次被泪水打断的信。内容她已经想好,写父亲的人生,他曾经的光荣,写他们的往昔,和未来会到达的圆满。

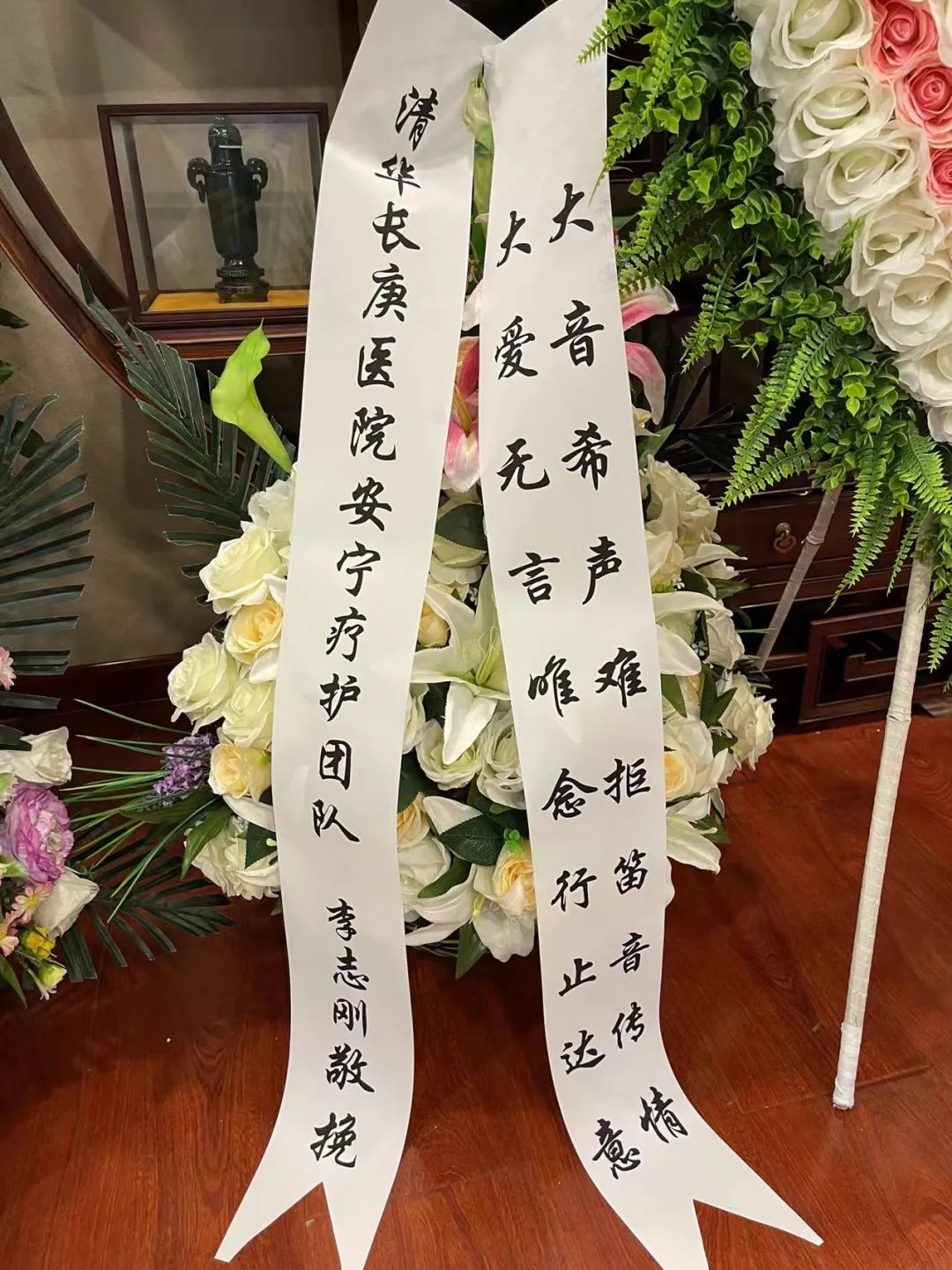

安宁疗护团队的李志刚医生为逝去的患者送上挽联和花束。受访者供图

与死亡和解

路桂军倡导要把对死亡的认知平坦化、柔软化。面对患者,不应该问“你死了怎么办”、“你怕不怕死”、“还有什么事情想做”,而是说“假如有一天你要转身,有没有一个人你想回头看一眼”,他会准确地告诉你,并在具体的念想中缓解对死亡的恐惧和绝望。

在安宁疗护病房,很多患者得以在疼痛减轻的情况下安详离世。长期临床实践,路桂军发现不同年龄阶段的安宁疗护有不同的特点:老年人有相对完整的人生,有可追忆的收获和感悟,未竟的心愿也相对明确;儿童年纪较小,人生观和价值观还未形成,即便走到生命尽头,仍然需要在游戏和童话中度过;中年人的安宁疗护最令人痛心,不能陪年幼的孩子成长,不能尽到照料年迈父母的责任,不能与爱人继续携手,未完成的约定……他们有太多遗憾。而当他们不得不离去时,亲属的悲痛,不舍,流露出的“无法接受你离开”的情感,也会让他们更痛苦。

2020年9月,44岁的林平确诊胰腺癌。2020年10月19日晚,刚过完18岁生日的高三学生张敬一知晓了母亲的病情。

在“癌症”这两个字带来的巨大无措中,张敬一感觉自己正朝往昔坠落,想起的都是过去和妈妈有关的日子。小时候妈妈总帮他洗头,她动作轻柔,手指慢慢地摩挲他的头皮,他喜欢那种触感,想起时便觉得安心。妈妈做饭很好吃,尤其是可乐鸡翅,坐在餐桌前等着开饭的那几分钟是他上学时最快乐的时刻。他想到4个月前的夏天,全家人一起久违地旅行,他们去了古北水镇。天气晴朗,树叶筛落闪亮的阳光,风染上河水的凉意,他和弟弟走在前面,爸妈的脚步声安稳地跟在他们身后。就像这么多年的每次散步一样。他记得走了一会儿,妈妈说累了。她坐在桥上的椅子上歇脚,手放在腹部,说肚子有点疼。不知怎么地他拍下这张照片,因为“看着那时候的妈妈,觉得她很端庄。”

那时癌症已经蛰伏于母亲体内。“如果尽快治疗,会不会结果会不一样”,他责备自己,觉得无法原谅。

母亲肉眼可见的消瘦下去,体重在几个月内减少了40斤,她总是很疲惫,黑眼圈越来越重,因癌症骨转移带来的腰背疼痛整夜不能入眠。张敬一不愿意相信未来可见的那个尽头,他决定高考后只报考北京的大学,方便休学一年照顾妈妈。

医生李志刚第一次见到林平是在2021年3月。愤怒、绝望等癌症患者常见的情绪在她身上并不凸显,她说话时细声细语,步伐缓慢小心,很怕给别人添麻烦的样子。让李志刚记忆深刻的是她戴着医护人员常戴的小花帽,颜色明丽,好看,遮挡住了因多次化疗掉光的头发。

住院期间,骨转移导致的截瘫症状开始出现:无法行走,大小便失禁,需要别人的协助才能翻身。林平的恐惧也随之加深,她以疼痛为借口频繁呼叫李志刚。因为知晓截瘫对青壮年来说是一个太大的打击,在用药缓解疼痛的同时,李志刚尽可能陪伴着林平,在她需要的时候第一时间出现在她身边。

安宁疗护团队中的医务社会工作者秦佳琦也开始介入对林平的服务。在安宁疗护社会工作实务领域,社工会提供情绪疏导、资源链接、哀伤抚慰等多种服务。协助患者完成“愿望清单”、梳理未竟心愿的服务,贯穿了患者的整个生存期。服务过程中,秦佳琦发现这位母亲总是充斥着歉意,她聊起幸福的童年时,会对没办法照顾父母感到自责,也担忧自己的病情会影响孩子的高考。

秦佳琦与团队一起链接资源,在病房内协助林平完成对孩子高考的祈福。高考前一天,医务社工团队给她买了两束花,分别是向日葵和木棉花,寓意着一举夺魁和珍惜眼前人。那天林平很高兴,在病房里来回走路,胃口也比平时好了很多。

高考结束后,张敬一开始陪床,日夜陪伴在母亲身边。因为疼痛,也因为恐惧,林平的睡眠缩短到每晚只能睡2到3个小时。在无法入睡的黑夜和白昼,她翻看家庭相册,告诉张敬一每张照片背后的故事:她第一次来北京打工的宿舍,她和爱人的第一次约会,第一次出国旅行。有时她突然低落,“琛琛(张敬一的小名),真不好意思,妈妈没办法照顾你们了。”

“妈没事儿,我们都在。我们照顾你。”张敬一安抚着母亲,握着她的手。在社工的协助下,林平对孩子表达了爱,也表达了歉意,完成了她的告别。

2021年6月,医务社工团队为林平送上向日葵和木棉花花束,医生李志刚(右一)站在戴着“小花帽”的林平身旁。受访者供图

给哀伤一个去处

安宁疗护像老式挂钟的吊摆,倾向濒危的去者,也倾向哀伤的生人。多数人根深蒂固地认为,安宁疗护是“放弃治疗”,“见死不救”,也有很多家属出于压力,用抢救证明对病人的亲情或对长辈病人的孝顺。把亲人送到安宁疗护病房的患者家属,有相似的内疚和不安。医生需要减轻他们的心理负担,对临终病人家属进行死亡教育,帮助他们适应病人病情的变化和死亡,缩短悲痛过程,减轻悲痛程度。

为了预防亲人离世后可能出现的难治性哀伤,路桂军说,“需要给哀伤一个去处。”

路桂军记得曾有一位40岁的患者家属刘女士向自己求助。得知母亲患病的事实后,她无法接受母亲有一天会去世的结局,“妈妈是我生命中最重要的人,我不知道没有妈妈的日子我该怎么过。”她重复着这句话。

“你可以把妈妈留住的。”路桂军告诉她,“你妈妈一定有一道拿手菜,在妈妈还能教你的时候,你一定要把它从选材,配料,蒸煮全套学会。将来会对你有所帮助。”回家后,这位女士向母亲学习了茴香饺子的做法。母亲去世后,每当想念母亲时,她便给自己包一顿茴香饺子。复制了母亲的味道后,她感觉自己和母亲没有因为死亡而彻底失散。

林平瘫痪后,张敬一每隔一会儿就要帮母亲翻身,从平躺改为侧卧。由于长期躺着皮肤出现了压疮,他要帮母亲洗漱擦拭,再小心地涂药。翻身时容易压迫到胰腺的位置,张敬一抱起林平的姿势比护工轻柔,母亲每次都只让他抱。

母亲变得越来越轻,皮肤松松垮垮,患病后期瘫痪的位置逐渐向上,脖子也不能动了,吞咽变得困难。因为呼吸艰难,昏迷中的林平一直张着嘴呼吸,嘴唇干裂,张敬一不忍再看,难过时躲在厕所捂着嘴哭泣。

陪护的三个月是一场漫长的告别。张敬一记得有一天林平告诉他,“琛琛,妈妈特别想出去玩一趟。哪怕我动不了,我也想出去一趟。”她又佯装轻松地说,“算了算了,不出去了。”张敬一忍着眼泪,说等我以后出去玩儿了,我给您微信上发照片。林平听了很高兴,她说那太好了。

医务社工秦佳琦常找张敬一聊天,关于“如何帮母亲擦拭身体”、“母亲生理期来了该怎么办”等无法求助他人的疑问,是秦佳琦为男孩解答。路桂军和李志刚每天都会来病房看望林平。在没有昏迷的时刻,像是已经感知到自己的死亡,林平告诉医生和家人,她走后不想葬在河北老家。她希望能和父母葬在一起,葬在北京,方便家人们常来看看她。2021年8月,在全家人的陪伴下,林平的心脏监视器趋于平缓。帮妈妈擦拭身体,换好衣服,堵住口鼻,做好一切事情后,张敬一才终于放声痛哭。妈妈的遗容看起来温润,平静,在去世的前几天,医生李志刚用雾化器帮助妈妈湿润了嘴唇。

直到现在,张敬一也常常想起路桂军曾经说过的话。他说生命的尽头,如果逝者无痛苦,有尊严地安详离世,家属所有的愿望都得到了表达,周围的朋友也觉得平安顺遂的话,逝者就不会感到恐惧。“这三点妈妈都满足,她走得很平顺。”张敬一告诉自己。他不再对死亡感到恐惧,妈妈脱去了那件痛苦的旧衣,她会在另一个世界等他。

路桂军在病房与安宁患者及护理人员交流照护情况。受访者供图

摆渡人

30年前参加工作时,路桂军的主业是一名疼痛专科医师。救死扶伤是医护人员的天职,只要有一线生机就要全力以赴。然而,当一线生机都没有,真的无药可救时,医生又可以做些什么?

路桂军困惑的问题在倾听患者的内心中得到了解答。不仅只强调解决疾病,而是走进患者内心的恐惧和焦虑后,路桂军渐渐发现,对于濒临死亡的患者,排在第一位的念想是“死亡到底是怎样的过程”,第二是“我可以死,但不要痛苦地死”,第三是“我可以死,但我要有尊严地死”,第四是“我可以死,但不要孤独地死”。

如何在无法延长生命长度的情况下拓展生命的厚度,让患者有质量、有尊严地走完人生最后一段旅程,路桂军以此为目标,开始从事安宁疗护工作。

在死亡率为百分之百的安宁疗护病房,路桂军与每一位患者相遇又告别。他不会因此痛苦,真正的“亡”是被生人忘记,因为保存着与逝者有关的记忆,他们并没有完全离去。患者逝去后,他从不说诸如“一路走好”,“天堂没有痛苦”之类的话,而是像送老朋友去长途旅行般轻盈地说,“下次见”,“好好休息”。

谈起自己的生死观,路桂军说,“每个人都是向死而生的,面对死亡问题时,从生的这端看向死,总是有很多不舍、悲观、窘迫、不圆满的遗憾。但如果站在死的这一头看生,则有无限的空间。”

医生李志刚同样从对病人的安宁疗护中感受到了身为医护工作者的意义。李志刚从业12年,此前是肿瘤专科医院疼痛科的医生。除了对患者疼痛症状进行管理之外,在安宁疗护实践中,他用更多的时间倾听患者,参与患者的疾病体验,也开始走进患者的家庭和人生。“不再只是与患者有一个点的交集,而是真正见证了一个生命从丰盈到艰难,又在艰难中成长,告别的历程。跟挽救一个生命不同,这种成就感来自能送走一个生命,对患者和家庭有持续的影响。”李志刚说。

因为见证太多生命的逝去,安宁疗护的从业者无法避免地会悲伤。路桂军的团队每周四会开展一次“生命奶茶时刻”,在医院楼下的奶茶店,医生、护士、医务社工和临床药师会聚在一起分享自己在工作中遇到的困难,疑问,经验和感悟,在分享中给彼此支持。

安宁疗护团体的“生命奶茶时刻”。受访者供图

近年来,国家卫健委相继开展了两批安宁疗护试点工作,包括北京市海淀区、吉林省长春市、上海市普陀区、河南省洛阳市、四川省德阳市等多个城市地区被纳入试点范围。截至2020年底,上海市已实现所有社区卫生服务中心全部提供病房或居家安宁疗护服务,并向综合性医院、专科医院、护理院、社会办医疗机构等不断延伸,形成不同层级机构各具特点的多元化安宁疗护服务供给。中国的安宁疗护事业在政策布局和基层实践上都取得了有益的进展。

然而,中国每年死亡人口约1000万,能够得到安宁疗护服务的仅占0.3%。面对每年新增的300多万的癌症患者,中国安宁疗护机构供需量仍然悬殊。受传统观念和文化的影响,人们仍避讳谈论死亡,生命教育的缺位使得安宁疗护失去得以凭依的土壤。

另一方面,即使在清华长庚医院这样的示范单位,安宁疗护团队也面临着阻碍。医院共设有15张病床,所有床位均是单人间,其中包含 7 张特需床位和 8 张可报销医保的床位。8张医保床位也只能有 4张提供长住,另外4张用来收治日间病人。除了床位少,周转率低,因安宁病房死亡率是百分之百,在传统的评价体系中被认为是“糟糕的科室”,面临着很大的科室考评压力。此外,传统的医保收费项目与安宁疗护的治疗模式不匹配,这也影响到医护人员的工作积极性。

即便还有很长的路要走,长庚安宁疗护团队的成员仍然在行动着。路桂军总结说,“安宁疗护是余晖下我摇着橹出海,为生命撒下最后一网,尽可能让这个生命满载而归。”

李志刚常说,在安宁疗护中自己提供的是“最微不足道的帮助”,但对无助绝望的患者家属来说,这份帮助给了他们走下去的力量。有好几次,在患者心跳停止的那一瞬,李志刚感受到自己的心跳也在加速,他觉得奇妙,而后突然意识到:这或许就是心灵上的连结。

(文中卢琼、卢恒远、林平、张敬一为化名)

新京报记者 杨柳 实习生 雷欣谣 编辑 胡杰 校对 李立军