四大焦点解读2021年度全国十大考古新发现,三星堆等热门入选

2022-03-31 19:28

订阅

全国十大考古新发现被誉为中国考古界的“奥斯卡奖”。

“2021年度全国十大考古新发现终评会”3月30日至31日在北京举行。记者从国家文物局获悉,经项目汇报、综合评议,评委投票,四川稻城皮洛遗址、河南南阳黄山遗址、湖南澧县鸡叫城遗址、山东滕州岗上遗址、四川广汉三星堆遗址祭祀区、湖北云梦郑家湖墓地、陕西西安江村大墓、甘肃武威唐代吐谷浑王族墓葬群、新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址、安徽凤阳明中都遗址十个项目入选2021年度全国十大考古新发现。

据介绍,本届评选推介活动共收到32个参评考古项目,由来自中国社会科学院考古研究所、中国国家博物馆、北京大学、云冈石窟研究院、国家文物局等多家部门和单位的21位专家评委进行评审。全国十大考古新发现被誉为中国考古界的“奥斯卡奖”,该评选由国家文物局主管,中国文物报社、中国考古学会主办,始于1990年。该评选会集中展示过去一年中国考古最新成果,也会呈现中国考古新理念、方法和技术。

此次入选2021年度全国十大考古新发现的项目,是我国早期人类起源、史前文化与中华文明发展、统一多民族国家历史进程的生动诠释,展现了绚丽多彩、源远流长、博大精深的中华文明风采。

湖南澧县鸡叫城遗址。图源:国家文物局

甘肃武威唐代吐谷浑王族墓葬群。图源:国家文物局

焦点1

三星堆、汉文帝霸陵两大热门轻松入选

给去年考古界带来了巨大惊喜的,毫无疑问是备受关注的三星堆遗址和陕西西安江村大墓。一个目前已知三星堆遗址出土的体量最大、保存状况完好的大型青铜面具,在今年1月31日晚登上了春节联欢晚会的舞台。而汉文帝霸陵的发现,也补齐了汉皇陵发展演变的关键一环。

陕西西安江村大墓。图为江村大墓外藏坑出土部分铜器。图源:国家文物局

四川广汉三星堆遗址祭祀区。图为五号坑出土金面具。图源:国家文物局

四川广汉三星堆遗址祭祀区。图为三号坑出土铜顶尊跪坐人像。图源:国家文物局

三星堆遗址位于四川省广汉市西郊,南距成都市区约40公里,是西南地区先秦时期最重要的古代遗址之一。祭祀区考古发掘是国家文物局“考古中国”重大项目《川渝地区巴蜀文明进程研究》的实施内容之一。从2020年3月启动发掘至今,共计发掘面积1202平方米。

据了解,6座“祭祀坑”出土编号文物12000余件(近完整器超过2300件),其中铜器1000余件、金器520余件、玉器530余件、石器120余件、陶器13件,另提取完整象牙450余根,重要文物包括金面具、鸟形金箔饰、铜顶尊跪坐人像等。新发现的前所未见的遗迹和文物,进一步丰富了三星堆遗址的文化内涵,也进一步实证和阐释“古蜀文明是中华文明重要组成部分”的基本认识。

江村大墓位于西安市东郊白鹿原上,北距世传为汉文帝霸陵的“凤凰嘴”约2000米。自2006年开始考古调查、勘探工作,考古发掘自2017年持续至今,发掘面积总计6050平方米。考古资料表明,江村大墓及其周边的遗迹形成了一个较为完整的陵区,与汉高祖长陵、汉景帝阳陵等形制要素相近,平面布局相似,整体规模相当,并有显而易见的发展演变轨迹。结合文献记载,可以确认江村大墓即为汉文帝霸陵。

霸陵的双重陵园、帝陵居中、象征官署机构的外藏坑围绕帝陵布局等,均为西汉帝陵中最早出现,表明了皇帝独尊、中央集权的西汉帝国政治理念的初步确立。南陵外藏坑发现的带有草原风格的金银器是先秦两汉时期农牧文化交流与融合的直接证据,见证了中华文明由“多元”到“一体”的历史发展趋势。

焦点2

不少考古项目提到“首次、最早”

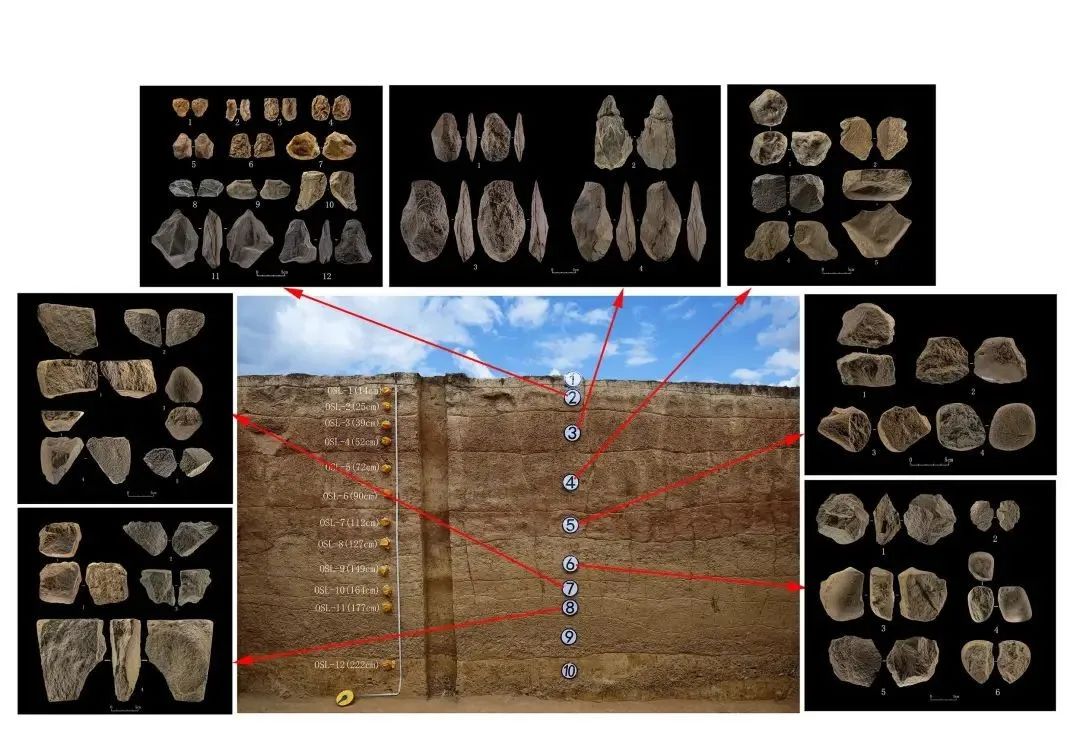

在此次公布的十大考古新发现中,一些重大项目的考古发掘具有开创性,填补了考古发现的空白。稻城皮洛遗址揭露出中更新世末期至晚期更新世时期的连续的地层堆积,从七个文化层中出土石器6000多件。是迄今为止青藏高原考古发现的遗址面积最大、地层保存最完整、文化类型最丰富多样的旧石器时代遗址,也是世界上首次在高海拔地区考古发现典型的阿舍利技术体系遗存,填补了该地区乃至青藏高原旧石器时代考古的空白。

四川稻城皮洛遗址。图源:国家文物局

其中, 七个文化层展示了“简单石核石片组合-阿舍利技术体系-小石片石器和小型两面器”的旧石器时代文化发展过程,整体构成了罕见的旧石器时代文化“三叠层”。并首次建立了四川和中国西南地区连贯、具有标志性的旧石器时代特定时段的文化序列,为该区域其他遗址和相关材料树立了对比研究的参照和标尺。

河南南阳黄山遗址是一处以独山玉和石料为资源支撑、其他地方玉材为辅助的新石器时代涉及玉石器制作性质的中心性聚落,填补了中原和长江中游新石器时代玉石器手工业体系空白。仰韶文化“前坊后居”的坊居式建筑群是国内保存最好的史前建筑之一,完好保留了建筑技术和日常生活的细节。该遗址发现的史前码头性质的遗迹为中原地区首次发现,与自然河、人工河道、环壕一起构成了水路交通系统,体现出古人对水资源的重视和利用能力。

河南南阳黄山遗址。图为部分陶器修好后全景(东南向西北)。图源:国家文物局

河南南阳黄山遗址。图为屈家岭文化墓葬玉钺系列。图源:国家文物局

此外,鸡叫城遗址考古发掘也收获重大。考古人员发现了中国最早最完整的木结构建筑基础,其三重环壕的聚落结构在长江流域属于首次发现。鸡叫城聚落完整经历了史前稻作农业社会从初步复杂化到文明起源、发展、兴盛及到衰落的完整过程,是研究我国史前社会与文明过程的典型标本。

焦点3

出土了具有重要研究价值的文字材料

湖北云梦郑家湖墓地C区为秦人占领楚地安陆后的秦人墓葬,其出土的一批珍贵的文字资料具有重要的学术意义。尤其是M274出土的长文木觚形制罕见,内容丰富,所载“谋士筡游说秦王寝兵立义之辞”,以及不见于文献记载的“魏越宿胥之战”等历史事件,为探讨《战国策》一类文献的流传与演变提供了新材料,为研究战国时期各国之间的政治关系、战争关系等,都提供了新的文字资料。同时对于研究秦的墓葬制度、秦文字、古代文献等课题,也都提供了全新的材料。

湖北云梦郑家湖墓地。图为葬具木板画。图源:国家文物局

湖北云梦郑家湖墓地。图为漆奁漆盂。图源:国家文物局

新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址是近年来中国边疆考古、丝绸之路考古的又一项重大发现,意义深远。该烽燧遗址为唐代“沙堆烽”故址,是国内首次对唐代烽燧进行的主动性考古发掘,系统揭露了烽燧遗址全貌,为研究我国古代边塞军事建置提供了丰富的第一手实物资料。

新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址。图源:国家文物局

该遗址中出土的文书是迄今考古遗址出土数量最大的一批唐代文书资料,文书所记录内容丰富,涉及军事、政治、经济、文化、法律、交通、社会生活、宗教信仰等方面,诸多内容均为首次发现,具有极高的史料研究价值。实际应用文书的大量出土,大大补充了唐代边防的诸多细节,弥补了唐代军事文献记录不详的缺憾。

此外,以慕容智墓为代表的甘肃武威吐谷浑王族墓葬群,出土包括墓志、丝织品在内的各类文物千余件,从文字和实物层面,揭示了吐谷浑民族融入中华文明的历史史实,活化了归唐吐谷浑人思想观念、物质生活、文化认同的历史场景,是中华民族共同体建构过程中的典型案例。

焦点4

考古背后关注聚落形态和都城转变

此次十大考古新发现中,山东滕州岗上遗址榜上有名。岗上遗址是目前海岱地区所见面积最大的大汶口文化时期城址,对研究大汶口文化中晚期墓地性质、家族人群结构及社会组织形式具有非常重要的意义。其中大量明器化陶器批量化生产及高等级玉、石、骨、角器的出现,显示了岗上大汶口时期聚落手工业的专业化发展。

山东滕州岗上遗址。图源:国家文物局

岗上遗址的发掘,对于个体聚落形态研究和区域聚落形态研究的结合,进而考察其背后的社会组织结构及变迁意义重大,为海岱地区古代社会文明化进程研究奠定了重要基石。

作为明初首个按京师规制营建的都城,安徽凤阳明中都遗址现已较为完整地揭露出明中都前朝区宫殿基址及部分附属建筑的布局。考古人员发现,从磉墩复原的建筑布局在宫殿形态上与元大都和北京故宫都存在相似之处,可以认为是介于二者之间的过渡形态,从而在实物上印证了明中都在中国古代都城史中上承宋元、下启明清的历史作用,增添了中国古代都城由宋元向明清转变的关键环节的资料。

安徽凤阳明中都遗址。图源:国家文物局

考古人员指出,其主体宫殿对元代宫殿制度、规划思想的继承和创新并对明代南北两京宫城规划模式的生成过程产生的深远影响,对开展明初南京、中都、北京三都的宫殿建筑及其制度文化比较研究具有重要价值。也充分体现出各民族文化的交流融合和中华文明多元一体化的历史进程。前殿中心黄土台的发现对于研究我国古代都城择中、选址的规划营建思想与实践有着重要价值。对各组建筑地上、地下结构的探索和对夯土营建次序与工艺特点等的关注,为进一步深化研究奠定了坚实基础。宫殿、涂山门遗址发掘是城市考古、建筑考古的重要实践,为研究明初时期官式建筑选址、布局和“土作”“石作”等营造技术增添了宝贵资料。

新京报记者 张建林

编辑 樊一婧 校对 吴兴发

来阅读我的更多文章吧

张建林

新京报记者

记者主页