新京报讯(记者 周怀宗)稻瘟病是如何发生的?全球升温是否会改变稻瘟病的发生机制?近日,记者从中国水稻研究所获悉,该所生物学国家重点实验室水稻-病原菌互作团队的一项研究,揭示了温度影响稻瘟病发生的机制,为科学应对未来气候变化,有效防控稻瘟病的发生提供了理论依据。2月23日,相关研究成果在线发表于《分子植物(Molecular Plant)》。

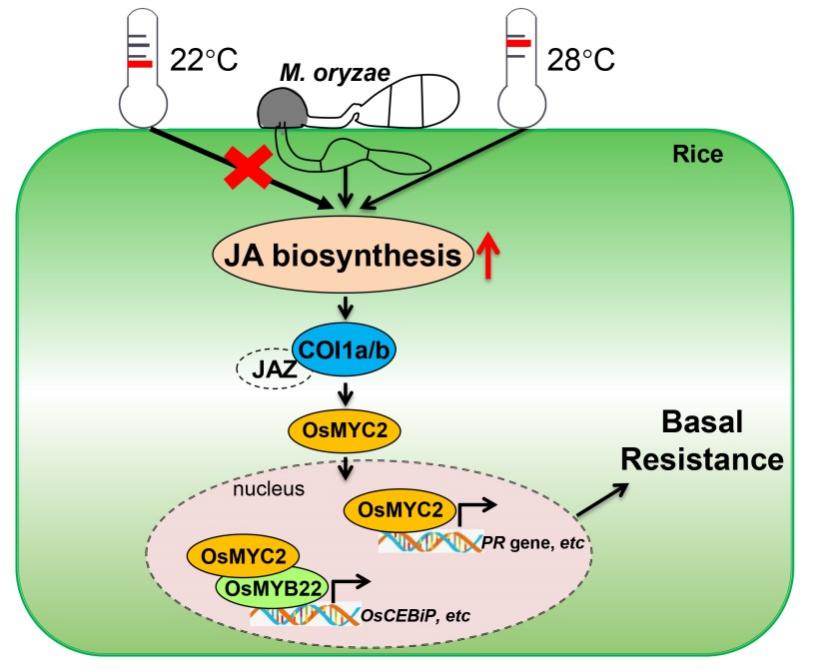

暖温降低茉莉酸调节的基础抗性增强水稻稻瘟病菌感染的模式图。中国水稻研究所供图

植物病害的发生、发展到流行,取决于病原、寄主植物和环境因素三要素的综合作用,其中温度是最重要的环境因素之一。据介绍,稻瘟病是由丝状子囊真菌侵染引起的,是水稻最严重的病害之一,位居植物十大真菌病害之首。多年的田间调查发现,在24℃-26℃及以下温度时,稻瘟病容易流行,但当温度达到28℃-30℃及以上温度时,稻瘟病的发生显著减少,其具体原因一直未知。

该研究利用水稻-稻瘟病菌系统,解析了温度调控植物抗病原真菌的机制,结果显示,22℃时茉莉酸合成减少,导致水稻基础抗性降低,稻瘟病菌侵染增强;而在28℃条件下,稻瘟病菌诱导茉莉酸的合成,并激活茉莉酸信号途径,提高了水稻对稻瘟病的基础抗性水平,抑制稻瘟病的发生。进一步试验表明,施用茉莉酸甲酯是温暖环境下提高稻瘟病抗性的有效策略。

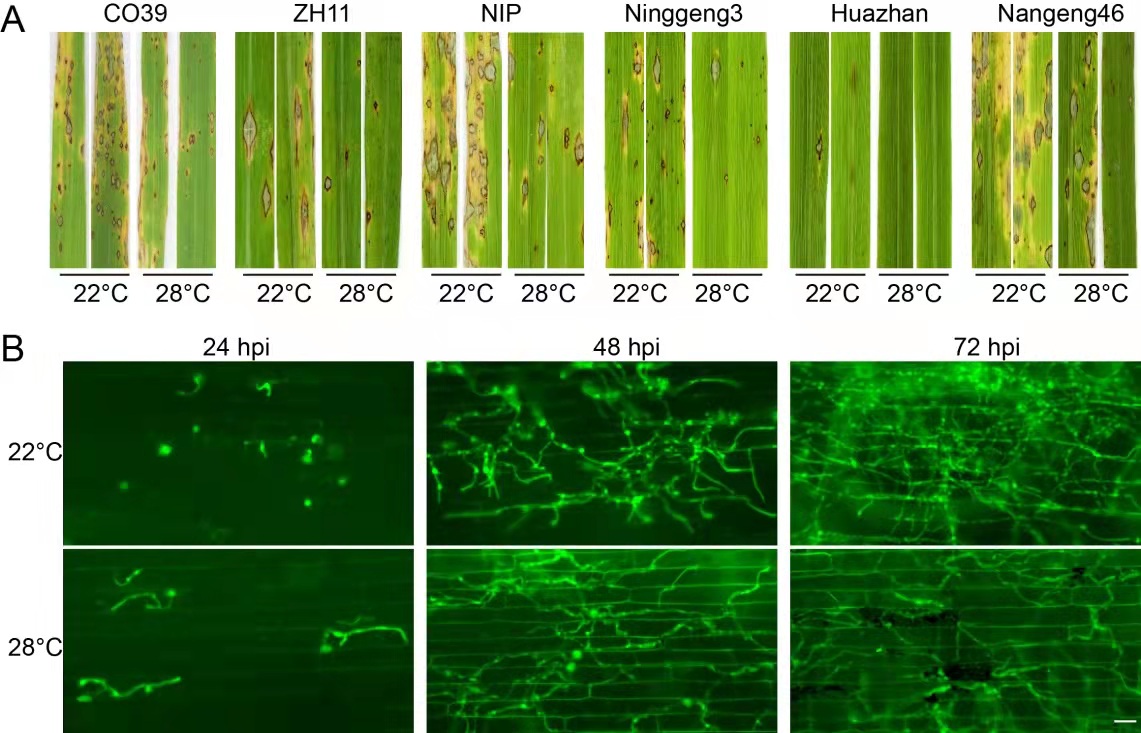

22℃促进稻瘟病的发生。A.多个水稻品种在22℃时稻瘟病发生比28℃严重;B.叶鞘侵染实验表明,接种48小时后,22℃稻瘟病菌的侵染菌丝扩展快于28℃。绿色荧光所示为稻瘟病菌侵染菌丝。中国水稻研究所供图

科研人员表示,全球气温升高是未来几十年气候变化的一个重要趋势,可能改变病害的流行区域、发生时间并导致新致病菌株和病原菌的流行。因此,研究温度调控植物免疫反应的机理,对未来防控各种植物病害的发生尤为重要。

新京报记者 周怀宗

编辑 唐峥 校对 王心