“绿水青山就是金山银山。”

近年来,福建省、浙江省等多地为践行习近平总书记提出的“两山”理念,借助商业银行资金的存户分散式输入和资金的使用集中式输出模式建立起“生态银行”“两山银行”,以生态资源整合、生态产品开发和价值实现为主要内容。

作为一种市场化的创新机制,“生态银行”在推动自然资源资产所有权与使用权分离,建立多元化、市场化生态补偿机制,创新生态产品价值实现路径,推进乡村振兴等工作方面均取得了良好的生态、经济和社会效益。

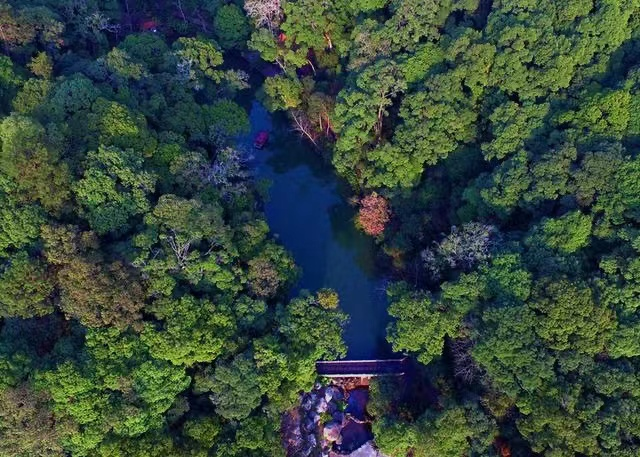

▲南平“生态银行”田螺湾项目。新华社记者 徐祥达 摄

“生态银行”专业化运作体系有待构建

“生态银行”实践试点工作虽然取得了可喜的成绩,但发展过程中仍然存在不少问题。

首先,主管部门不明确。“生态银行”实践探索影响的领域广,涉及政府部门和机构单位多,但目前仍没有明确的主管部门,存在多头管理,难以明确各环节中管理部门的责任,影响了其发展进程。

例如,去年12月自然资源部鼓励各地搭建“生态银行”等自然资源资产运营管理平台,但并未明确主管单位,也未明确谁负责对“生态银行”工作进行监督考评。

其次,专业化运作体系有待构建。除福建省南平市,“生态银行”在其他地区的探索均为政府主导,缺少专家委员会把脉,对社会化资本也缺乏吸引力。“生态银行”需构建“专家委员会+自然资源运营公司+项目公司”的运营体系,通过对接市场、对接项目,破解社会化资本难引进的问题。

最后,一体化运作平台待搭建。目前,国家层面缺乏生态资源资产交易的“生态银行”平台,缺乏有效连接各地各部门的交易系统,行政区及部门间的信息壁垒也难以消除。

因此,按照“政府搭台、农户参与、市场运作、企业主体”的模式,“生态银行”亟待搭建一个国家层面生态资源管理、整合、转换、提升的平台,提升生态资源利用效率和生态产业化经营水平。

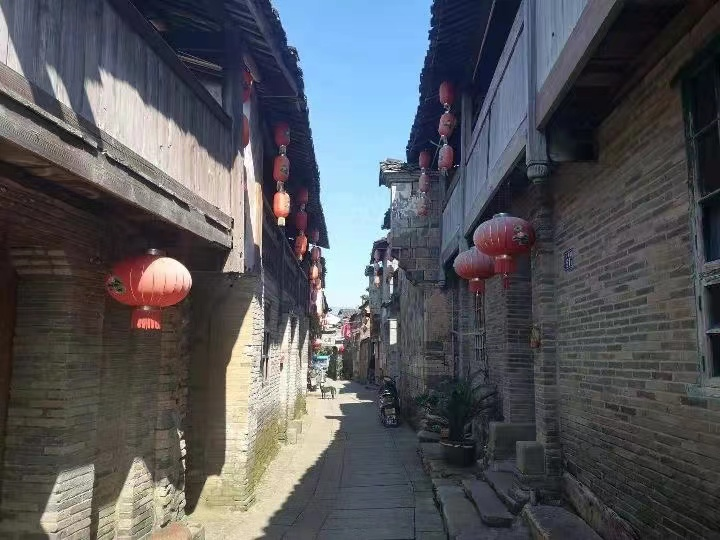

▲南平“生态银行”五夫镇朱子文化园项目。新华社记者 徐祥达 摄

尽快构建“生态银行”国家标准与监管体系

为切实解决“生态银行”面临的一系列问题,构建良好的生态环境,提出以下建议:

第一,尽快明确此项工作的主管部门。结合目前实践工作,东部地区的福建省、浙江省、江西省、山东省等地已开展了“生态银行”建设工作,西部地区的新疆维吾尔自治区、青海省等地也有意愿开展。因此,国家层面应尽快明确此项工作的主管部门,在现有实践的基础上,进一步总结提升经验,为其他地区开展“生态银行”建设提供指导和帮助。

第二,尽快出台“生态银行”国家标准。2022年1月27日,银保监会发文称,一些地方出现多起未经银保监会及其派出机构批准,不规范使用“银行”字样的情况。比如,用“两山银行”命名相关生态资源经营发展平台等。这无疑会对开展“生态银行”“两山银行”探索地区的工作造成一定影响。应尽快组织有关部门研究制定“生态银行”标准,定义统一名称,明确概念内涵、运作程序、风险防控机制等,指导和规范全国各地“生态银行”工作。

第三,构建“生态银行”监管体系。有关主管部门应对已开展“生态银行”建设工作的地区加强管理,随时掌握运行情况等,必要时组织专家实地考察调研,不断完善生态产品价值实现的体制机制。

第四,健全金融机构产品服务及风险防控机制。绿色金融为促进生态文明建设和生态产品价值实现提供了资金保障,其产品服务有效解决了生态资源“抵押难”的问题。同时,为规避风险,基层政府和企业应树立风险防范意识,资金应重点用于开发市场前景好、增值效果好的项目,金融部门也应健全绿色金融发展过程中的风险防控机制。

新京报特约撰稿人 | 李武(全国政协委员、北京市农林科学院研究员)

编辑 | 刘昀昀

实习生 | 吕怡然

校对 | 陈荻雁