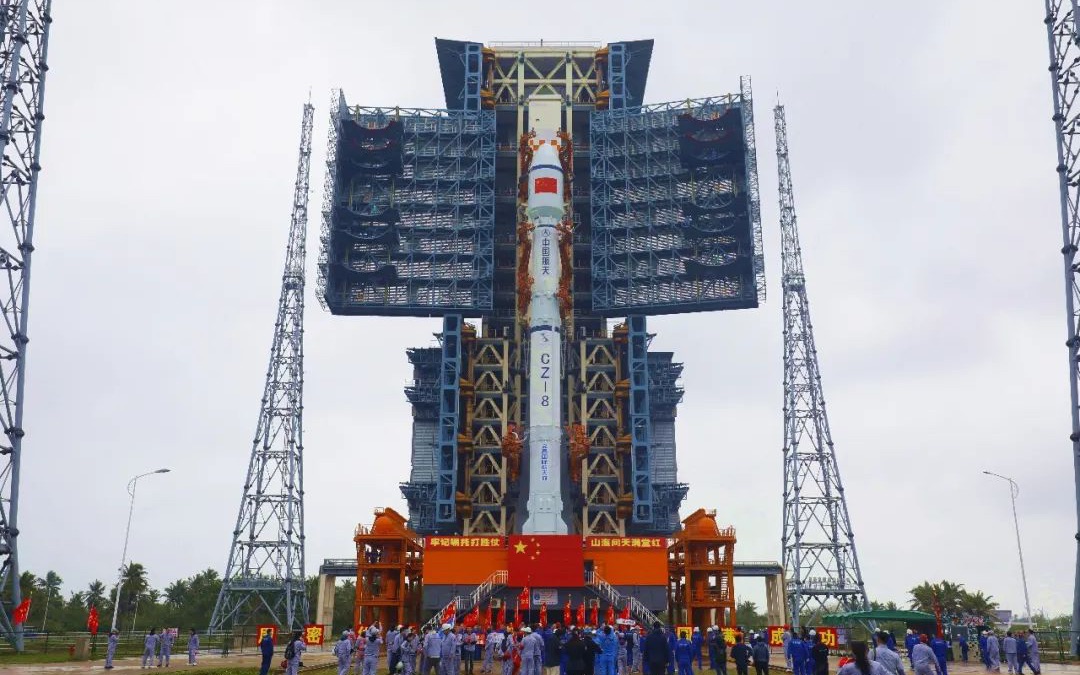

北京时间2022年2月27日11时06分,由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院(以下简称“火箭院”)抓总研制的长征八号遥二运载火箭(以下简称“长八遥二火箭”)在海南文昌航天发射场点火起飞,随后将托举的22颗卫星分别顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,创造了我国一箭多星发射的最高纪录。

长征八号遥二运载火箭在海南文昌航天发射场点火起飞。国家航天局(摄影屠海超)

据了解,此次成功送入预定轨道的 22 颗卫星为:泰景三号01卫星、泰景四号01卫星、海南一号01/02星、文昌一号01/02星、吉林一号高分03D10-18星(9颗)、吉林一号MF02A01星、巢湖一号卫星、创星雷神号卫星、天启星座19星、星时代-17卫星、启明星一号卫星、西电一号卫星。

不带助推器的新构型实现首飞

2020年12月22日,长征八号运载火箭以“一箭5星”的方式首飞成功,作为我国新一代主力中型运载火箭,将我国太阳同步轨道运载能力从3吨提升至4.5吨,填补了新一代运载火箭的能力空白。至此,长征八号运载火箭也将可承担80%以上的中低轨发射任务。

此次长八遥二火箭的发射,是新一代运载火箭在2022年的首次飞行,也是型号不带助推器的新构型首飞。

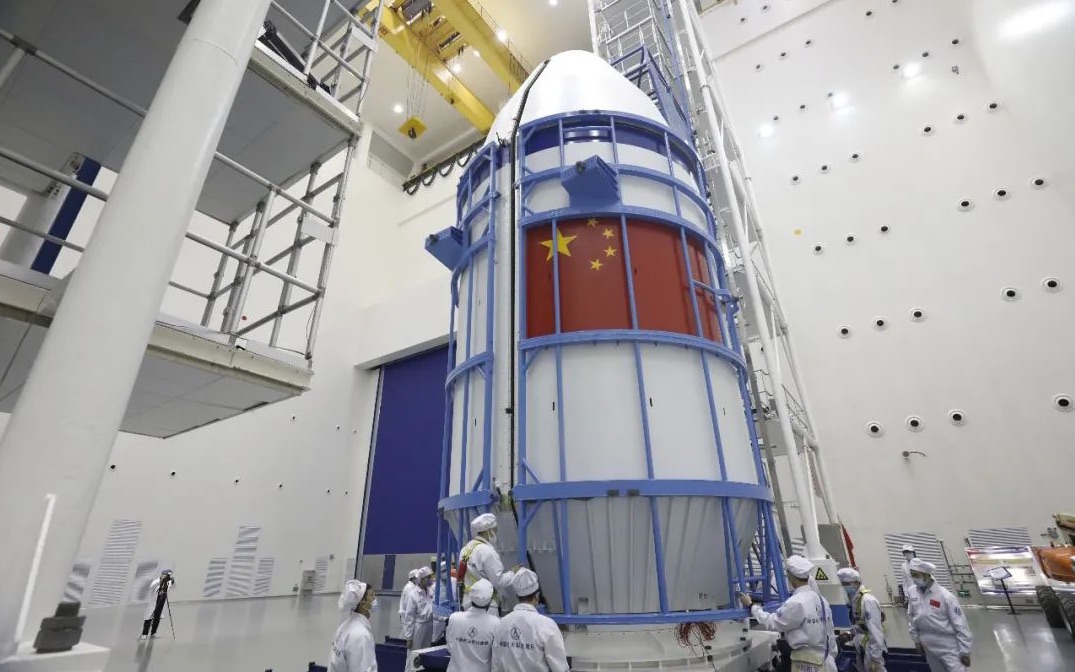

不带助推器的新构型实现首飞。图源中国运载火箭技术研究院

火箭院长征八号火箭副主任设计师陈晓飞说,与遥一火箭相比,长八遥二火箭外形上最大的区别就是取消了两个助推器,从两级半构型变成了两级串联构型。因采用了“模块化”“组合化”的设计思路,自成功首飞到遥二火箭完成总装总测、具备出厂条件,研制团队仅用了1年时间。遥二火箭无需进行大规模更改,只需针对载荷、飞行轨道进行适应性调整,就能高效地满足任务要求。

事实上,在长八火箭设计之初,研制团队就已经兼顾了有助推器和没有助推器两种状态。据火箭院长八火箭项目办胡辉彪介绍,这次任务可以检验新构型的正确性、协调性和匹配性,对开拓中型主力火箭市场具有重要意义。长八遥二火箭虽然“一箭22星”,但载荷总计只有不到2吨,“光杆”新构型的能力在3吨级,完全能够满足载荷要求。同时,此次任务时间紧张,减少两个助推器,可以缓解生产、总装和测试的压力,让研制周期缩短、研制成本降低。

在确定火箭任务载荷时,长八火箭团队把将视线转移到了小卫星上。据了解,截至去年年底,我国国内注册的卫星单位有80多家,其中小卫星占据了主要份额,在未来的商业市场上具有非常大的潜力。

长八遥二火箭同时还是一发“共享火箭”。图源中国运载火箭技术研究院

胡辉彪说,一次任务如果只发射一颗三四百公斤的小卫星,对于长八火箭的能力来说未免太浪费。为此,长八火箭团队提出“共享发射”新模式,多个小卫星“拼车”完成任务,既可充分发挥火箭能力,又有效满足市场需求。他认为,此次新构型的首飞也将为长八火箭积累成功子样,推动型号走向成熟,为后续进入航天发射主战场打好基础,巩固长征八号在商业航天领域的主动权和主导权。

整流罩高度从8米缩短到5.4米。图源中国运载火箭技术研究院

记者了解到,本发火箭的整流罩高度也从8米缩短到5.4米,使得全箭关键部位的受载降低了。为什么要更换更短的整流罩?陈晓飞介绍,从技术层面来看,这次任务的卫星体积较小,重量没有那么沉,不需要用长八遥一火箭那么大的整流罩。另外,从气动外形来说,短一点的整流罩可以降低载荷,放宽火箭发射放行条件,提高火箭发射概率,为后续高密度发射奠定基础。

提供三层“座椅”,22颗卫星顺利“上车”

如何能在有限的整流罩空间里,装下这么多位“乘客”?长八火箭整流罩直径为4.2米,在有限的空间内,要实现一箭发射22颗卫星,第一步是要把这些卫星合理布局在整流罩里。

火箭院长八火箭副主任设计师陈晓飞介绍,一箭发射22颗卫星以前在国内是没有的。由于每颗卫星形状各异,且有多个卫星尺寸较大,所以在最开始进行布局时,首先考虑的是如何有效利用整流罩内空间包络。

提供三层“座椅”,22颗卫星顺利“上车”。图源中国运载火箭技术研究院

结合任务需求,设计团队对传统的卫星结构进行梳理,最后设计出新的“三层式多星分配器”,为“乘客”提供三层“座椅”。“三层式多星分配器”从下到上分别由锥形支架、中心承力筒和圆盘平台组成。其中,锥形支架搭载2颗卫星,中心承力筒搭载14颗卫星,圆盘平台搭载6颗卫星,完美将22颗卫星装进整流罩中。

火箭院长八火箭总体副主任设计师于龙说,多星分配器最下层的锥形支架,设计团队沿用的是长八遥一运载火箭的结构;中心承力筒也是成熟的结构,能够尽可能利用整流罩的空间,在侧壁多挂卫星。对于一些直径较大、不适合侧挂的卫星,设计团队则在中心承力筒上方新设计了一个圆盘平台,让大直径卫星安装操作更简洁,分离方向上也没有其他卫星去干涉。

“在分配器结构设计上,我们采取‘模块化’设计,将现有的、成熟的结构拼接在一起形成新的结构形式,达到‘1+1>2’的效果,同时节省了设计时间,提高研制效率,能快速满足卫星方发射的需求。”于龙说,“一般来说,一个新的结构从出图到生产,需要至少一年多时间。我们通过‘模块化’设计,在半年不到的时间就生产出来了多星分配器。”

卫星虽然能装进整流罩,但在有限的空间内,卫星数量越多,星和星的间隙肯定就越小,在对接操作时的难度也就越大。在设计之初,设计团队就对现场工装设备、人员操作位置等进行考虑,将卫星安装操作可达性纳入分配器结构设计中。

为了方便安装操作,设计团队专门在圆盘平台中间开了个孔,方便操作人员进入,并通过星箭联合操作试验,不断调整卫星安装操作的顺序及布局的位置,确保操作人员真正上箭操作的安全性,让22颗卫星能顺利“上车”。

长征八号遥二运载火箭升空。中国运载火箭技术研究院(摄影宋涛)

采用12次分离动作,帮助“乘客”安心“下车”

这22颗卫星,分离时会不会碰撞?进入预定轨道飞行时会不会碰撞?……“座椅”有了,卫星顺利装进了整流罩,但要让这些“乘客”怎样才能安全准确“下车”?设计团队首先要考虑的是卫星近场分离安全性。

于龙介绍,卫星到天上后要离开箭体,在这个过程中,卫星的动力源和解锁方式会有一些偏差,不是想象中的静态安装位置在哪里,分离过程中就一定在这个范围内不晃荡。某些时候这些小偏差会使得卫星与卫星之间距离缩小,威胁到箭体的安全。

根据卫星的不同分离机构,设计团队结合实际卫星布局位置,对所有的箭体和卫星偏差进行多轮仿真计算,让各卫星之间保留一定的近场分离过程中的动态间隙,保证近场分离安全性。

“卫星数量越多,分离出去后在轨道飞行碰撞的风险就越大,远场分离安全性也是设计人员需要考虑的重点。”火箭院长八火箭轨道设计师李静琳介绍,分离速度、分离方向、分离顺序是影响卫星后续运动轨迹的关键因素。但在这次卫星数量如此之多的情况下,要在有限的外界分离轨道将22颗卫星错开,避免两两卫星之间干涉,对设计人员来说是个不小的挑战。

22颗卫星加上一个火箭末级就是23个分离体,为了保证彼此之间分离的安全性,设计团队计算分析每一颗卫星运行的轨道参数,对23个分离体两两之间的相对距离进行长周期的仿真、观察和考核,并根据卫星布局,设计分离方案,最终采取了12次分离动作,依次将22颗卫星逐步分离出去,并通过不断调整末级箭体的姿态,实现不同卫星的分离方向调整,确保各个卫星近远场安全,让22颗卫星安心“下车”。

在分离动作设计过程中,设计团队也遇到了重重困难。要对23个分离体两两之间的相对距离进行分析,计算量非常大。同时,在火箭调姿过程中,为了满足天基可见的要求,要保证箭体调姿角度不能过大,给设计团队又增加了难度。

李静琳介绍,这是一个相当于多个对象、多种约束、长周期的、需要通过多轮迭代解决的一个优化问题,远场分离计算量比以往翻了好几倍。

面对巨大的计算量,设计团队专门研制了一个“多星远场分析工具”。“通过采用这个分析工具之后,我们通过一次仿真,就可以自动完成23个分离体各自的速度位置计算,以及两两之间相对位置的计算,不仅大幅提高了计算效率,而且提高了远场分析的准确性。”李静琳说。

虚实结合模态试验技术助力新构型首飞

据介绍,长征八号运载火箭在充分继承长征系列运载火箭设计经验的基础上,没有开展全箭模态试验,是我国首个在研制中基于模块化模态试验结果,同时结合虚拟试验给出全箭模态参数的中大型火箭,从首飞到新构型发射的圆满成功,虚实结合模态试验技术均发挥了重要作用。

在长征八号运载火箭采用的设计思路中,一级和助推沿用了长征七号一级和助推结构,二级沿用了长征三号乙三级结构。为了实现火箭快速集成研制,试验人员在充分利用长七一级/二级飞行/靶场竖立、长七甲一级/二级/三级飞行/靶场竖立、长三乙三级飞行共30余个状态模态试验结果的基础上,通过虚实结合——已有试验和仿真分析相结合,在不开展全箭模态试验的条件下,获取了全箭模态参数。

航天科技集团一院702所副总师朱曦全指出,长八火箭在研制过程中,为了获取长八火箭的模态参数,为其姿态和导航控制提供重要的设计依据,试验团队按照三维动力学建模建立了全箭模型,通过长七(长七甲)一级/二级模态试验结果修正得到了芯一级加助推的模型,参照长三乙模态结果得到了二级的模型,并首次建立了发射平台模型。

在制定实施靶场竖立状态模态试验中,采用新方法完成了我国首次该状态下的模态激振和振型斜率采集,进而修正确认了有限元仿真模型的正确性,这也是模态综合技术在我国运载火箭研制中的首次应用。

朱曦全表示,经过验证,在充分的部段试验及组合状态试验的基础上,模态综合技术的结果是合理可信的,可以应用于型号首飞及后续发射,这种方法还可为未来重型运载火箭的研制提供借鉴。

新京报记者 张建林

编辑 刘茜贤 校对 赵琳