▲深圳被拐儿童孙卓认亲现场,生父抓住他的手臂问,你什么都不记得了?视频/新京报我们视频

《失孤》《亲爱的》两部打拐电影的热映,让拐卖儿童案件得到前所未有的关注,也推动了包括警方在内的职能部门以及社会力量持续发力。

就在今年,这两部电影中的两位原型人物,先后找到了自己被拐的孩子。7月12日,《失孤》原型郭刚堂与被拐24年的儿子郭某相认;12月6日,《亲爱的》原型人物之一孙海洋,也在警方的帮助下见到了被拐14年的儿子孙某。

这只是最受关注的两个家庭的重逢。幸福的家庭家家相似,不幸的家庭各各不同。面对“生养抉择”,作为受害人的被拐儿童一时难以决断,甚至更倾向选择朝夕相处的买方家庭,虽在情理之外,又都在意料之中。

围观者感叹“生不如养”,痛恨被拐受害人“认贼作父”,怜惜万里寻子的亲生父母“找到即失去”,可视为自然正义的朴素表达。

失散家庭的重逢令人动容,但重逢之后是否就意味着必然的分离?

▲12月9日,众多寻子的家长来到山东阳谷。新京报记者 杨东昊 摄

▲12月9日,众多寻子的家长来到山东阳谷。新京报记者 杨东昊 摄

规定无回旋余地

“不得由收买家庭继续抚养”

被拐受害者的安置,从来不只是一道情理题,更是一道法理题。

有论者将问题归咎于法律的不完善、政策的不明晰。要指出的是,法律和政策从未支持过因收买被拐儿童而产生的“养父母关系”,更遑论因此而延展的赡养、抚养或继承等身份问题。

在国务院办公厅印发的《中国反对拐卖人口行动计划(2013—2020年)》中,专辟一节“加强被拐卖受害人的救助、安置、康复和回归社会工作”,并明确规定:依法解救被拐卖儿童,并送还其亲生父母。对查找不到亲生父母的,由公安机关提供相关材料,交由民政部门妥善安置,不得由收买家庭继续抚养。

“不得由收买家庭继续抚养”,这一规定斩钉截铁,没有任何回旋余地。

还有论者以拐卖犯罪中收买方直到2015年实施的刑法修正案(九)才入罪为由,为收买方开脱。事实上,早在1997年,刑法就明确规定了“收买被拐卖的妇女、儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。”

只是,该条基于司法实践,留下了一个“尾巴”,即:收买被拐卖的妇女、儿童,按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以不追究刑事责任。

这条“但书”,只是对“未虐待被买儿童”“不阻碍解救”的收买方规定的选择性免责条款。立法的用语本是“可以”,而非“应当”不追究刑责。是实践中一些地方将“可以”事实上适用成了“应当”,造成大量收买方逍遥法外。如今,这一漏洞也已得到修正。

回看立法,其实不论修正前,还是修正后,均未对收买方收买被拐儿童的行为有过肯定。因警方在被拐事实发生后,已立案。对拐卖方和收买方的刑事追责,均不受追溯时效的限制。这正是孙某案的收买方被警方办理取保候审的法律依据。

民法典也只支持合法的家庭关系。而为法律所确认的父母子女关系,包括亲子(女)关系、养子(女)关系和继子(女)关系。收买被拐儿童并抚养长大,从收买开始就是非法,不因收买方投入感情的多少、抚养年份的长短就能被合法化。

简要梳理因拐卖而涉及的民事法律关系。看似成了既定事实的“养父母关系”,其实并不受法律保护。被拐儿童的亲生父母才是孩子的法定监护人。只有合法的父子关系、母子关系,才有抚养和赡养的权利义务。

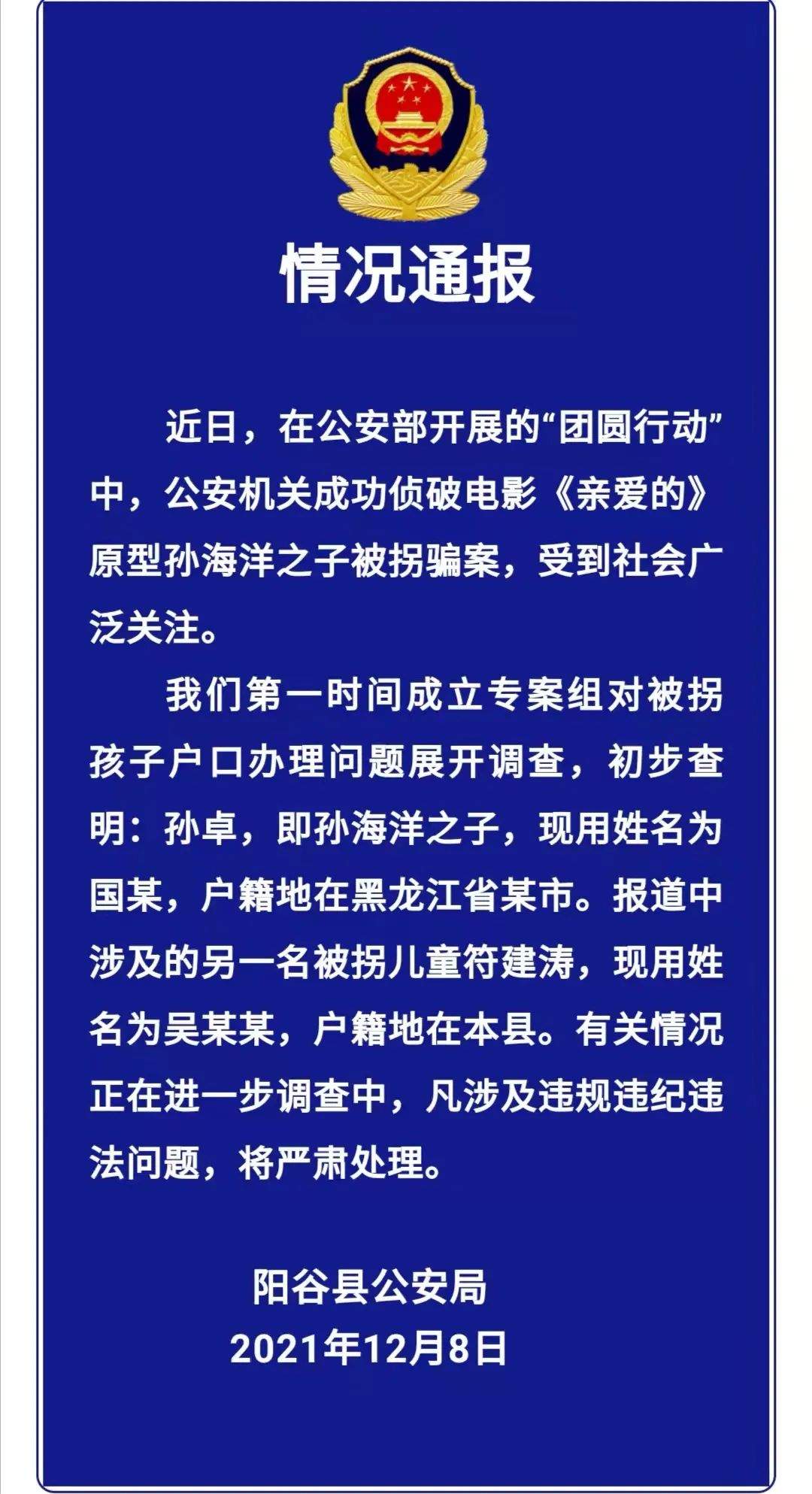

▲山东警方通报被拐儿童孙卓、符建涛户口办理初查情况。图/“阳谷警方”微信公众号截图

▲山东警方通报被拐儿童孙卓、符建涛户口办理初查情况。图/“阳谷警方”微信公众号截图

落实帮扶措施

让被拐受害人走出“人质情结”

拐卖儿童案最令人意难平的棘手难题就在于,被拐受害人因与收买方长期生活,而在情感上遭遇了收买方基于非法收买后的“养育之情”所捆绑。这一感情伤害的持久性和复杂性,远非围观者所能感同身受,也远超我们对拐卖儿童和收买被拐儿童犯罪的认知。

正因为如此,对被拐受害人的解救不能止于“找到”,也不能止于“认亲”。“找到即失去”,“重逢即分离”,这是基于拐卖和收买行为而产生的新的伤害的开始。被拐受害人的难以抉择,仍然是犯罪的结果,而不是因解救才带来的痛苦。

如不脱离此困局,并任由被拐受害人回到收买方身边,未来三方当事人基于扶养、赡养、继承等发生家事纠纷几乎很难避免。

预防之道在于,当下就应还原各方的法律身份,明确各方法律关系及各自的权责。

根据现行法律,不管收买方辩称其认为买来的孩子是弃婴,或根本不是收买而是亲戚所送,都不妨碍收买行为的非法。

一个凭空而来的孩子,要实现收买方法律关系的正常化,只有两个途径。一是将孩子登记为买方的亲生儿子;二是将孩子登记为收养关系。

作为亲生儿子登记,需要出生证等法定证明材料,收买方并没有。要达到这一目的只能造假或买通登记人员。收养应当符合收养条件,并在县级以上人民政府民政部门登记。不经非法手段,同样无从达成。

根据山东阳谷警方12月8日的通报,孙某,即孙海洋之子,现用姓名为国某,户籍地在黑龙江省某市。报道中涉及的另一名被拐儿童符某某,现用姓名为吴某某,户籍地在本县。有关情况正在进一步调查中,凡涉及违规违纪违法问题,将严肃处理。

深圳警方和山东警方对孙某被拐案的调查,比之郭某被拐案,无疑更值得点赞。郭某案被舆论聚焦之后,面对媒体提出的彻查郭某入户等疑点,却如泥牛如海,波澜不惊,并在舆论热度过后,再无消息。

在打拐案件中,找到被拐受害人,只是局部胜利。依被拐受害人的入户信息,追查背后的渎职、造假甚至更严重的罪行,是应然的下一步。

当然,舆论对被拐受害人,也不必过多指责或强求。因时间留下的伤痕,终归要留给时间来抚平。

在《中国反对拐卖人口行动计划(2013—2020年)》中,对被拐受害人,还列明了诸多帮扶措施。包括:加强社会关怀,帮助被拐卖受害人顺利回归社会;为回归社会的被拐卖受害人提供必要服务,切实帮助解决就业、生活和维权等问题;进一步加强对被拐卖受害人身心健康领域的研究,寻求更为有效的康复治疗方法等。这里的每一项,都有具体的责任部门,很多都是当下需求迫切的解救措施。

在制订新的反对拐卖人口行动计划时,希望社会关怀、法律扶助、心理疗愈等,能够得到进一步加强,并以制度保障这些举措都能一一落地,真正使被拐受害人走出“人质情结”,彻底告别被拐的人生阴影。

新京报特约撰稿人 | 王琳(法律学者)

编辑 | 何睿