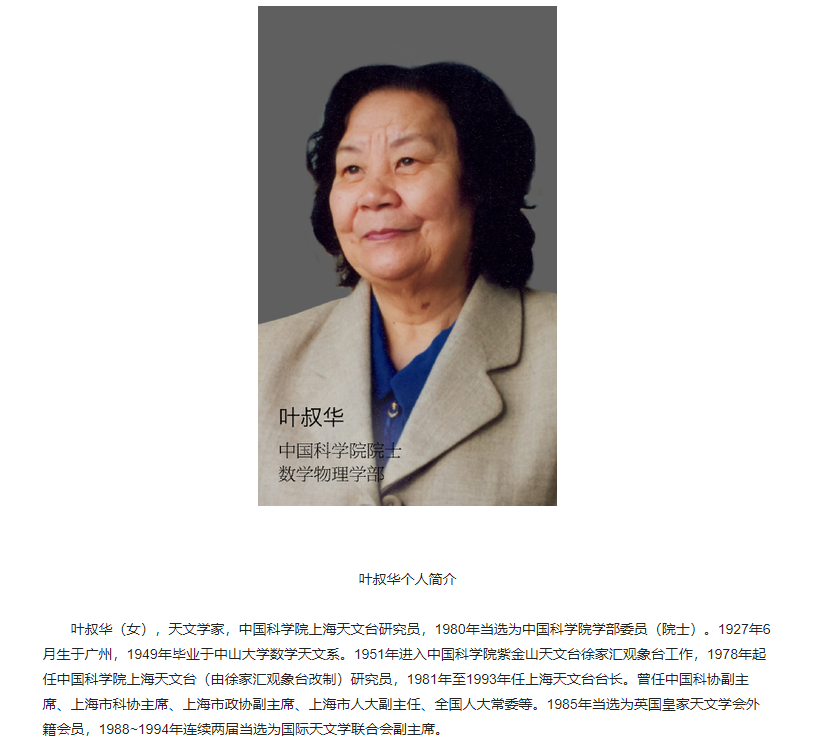

▲叶叔华个人简介。图/上海科技党建官网截图

近日,在世界顶尖科学家“她”论坛上,95岁的中科院院士、中国首个女天文台台长叶叔华,在英文演讲中鼓励女性打破“玻璃天花板”,以行动争取男女平等。

叶叔华说自己已经95岁了,但每天早上都去上海天文台上班,在那里忙自己想要忙碌的事情。她也坦承,女科学家相比男科学家,其实更不容易,女科学家要承担家务,照顾老人孩子,要让家庭和睦,还在职场打拼,努力照顾好一切,最后她勉励女性:“如果你想要获得平等,你必须为之奋斗。”

叶叔华的科研成就非常之高。她投身天文事业70余载,被称为“北京时间之母”,一颗小行星以她的名字命名;她是国际上著名的天文学家,也是我国战略科学家;她是我国综合世界时系统的奠基者,也是天文地球动力学的开拓者。

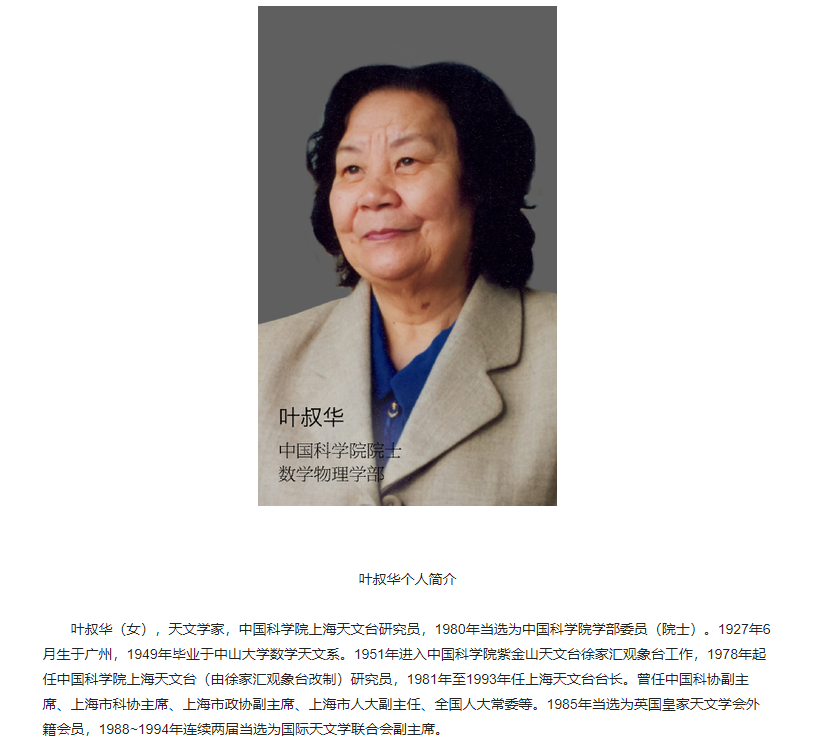

这个演讲同样精彩,既让人看到了女科学家的魅力,也让人看到了年老的魅力。这些生理上的特征,丝毫没有影响她的科学家生涯。她依然干练地从事着自己的事业,这种潇洒与自如,很让人仰慕。她的用词也很考究——“玻璃天花板”,这个词很精准,看着是透明的,但“天花板”依然在。平心而论,今天男女平等已经取得了巨大进步,女性已经广泛参与工作,不过女性在职业阶梯上占据高位依然是稀缺的。就以科学研究领域为例。今年7月,科技部会同全国妇联等12个部门印发《支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》,其中就已经提到,全国科技工作者中女性占比约45.8%,但随专业技术职务的提高,女性占比逐级减少,女性科技领军人才匮乏,“剪刀差”现象较为突出。2019年,中国科学院院士、中国工程院院士中女性占比分别为6%和5.3%。有关国家级人才计划入选专家学者中,女性占比仅为10%左右。这恐怕也和社会的整体观感大致一致。我们每个人不妨环顾下四周,女性员工不少,但职场里出色的“女领导”“女专家”“女学者”,似乎并没有呈现相同的比例。

▲6月17日,科技部等十三部门印发《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》的通知。图/中国科学技术部官网截图

而造成这种现象的原因,却并非显性的。不会有哪个单位堂而皇之地写上“男性优先”,女性所面对的“天花板”,更多的是不言自明的集体无意识。比如社会对女性家庭角色的规训,或是认为女性“难以承受高强度工作”的成见等等。

打破这种“玻璃天花板”,恐怕也比批判一个具体的规定更难。这个天花板,可能是广泛存在却又无形无状的潜意识。女性并不是面对一个具体的“困难”,而是一种“古已有之”的社会习惯。毕竟,“男女平等”直到1954年才正式写入中华人民共和国宪法,在这之前,远谈不上男女平权。这时候,叶叔华这样德高望重的学者站出来就很有必要。其实,居里夫人、屠呦呦、叶叔华这样的女科学家,早已证明了女性的科研潜力,性别不同完全不代表能力有别。女性更需要的,就是打破思维、习惯、认知里的条条框框,获得更加公平的机会,让自己的能力充分显露。打破“玻璃天花板”,女性当然应该奋起,但男性也并非局外人。在今天的互联网上,性别话题很容易“引战”,总能掀起不少口水仗。但叶叔华也说了,“我们只希望男女能拥有公平的机会,社会会变得更加平等,更加和谐。”今天,我们强调女性议题,并不是为了制造性别对立,强化哪个性别的优势。人们所需要的,就是一个更加公平、选择权更加充分的社会环境。一个社会如果越淡化性别这样的先天因素,那么必然就越重视能力、知识这样的后天因素。“努力就有机会”的氛围,对男性女性来说其实是普惠的。所以,叶叔华的这番勉励,“她”和“他”都应该听听。这不是性别之争,我们所有人的目标是一致的——打造一个更加公平、包容、平等的社会环境。