新京报快讯(记者 张璐)记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,中外科研人员在华南地区发现志留纪的混翅鲎(hòu)化石,并将这一新属新种命名为秀山恐鲎。此次发现填补了混翅鲎类在中国的空白。

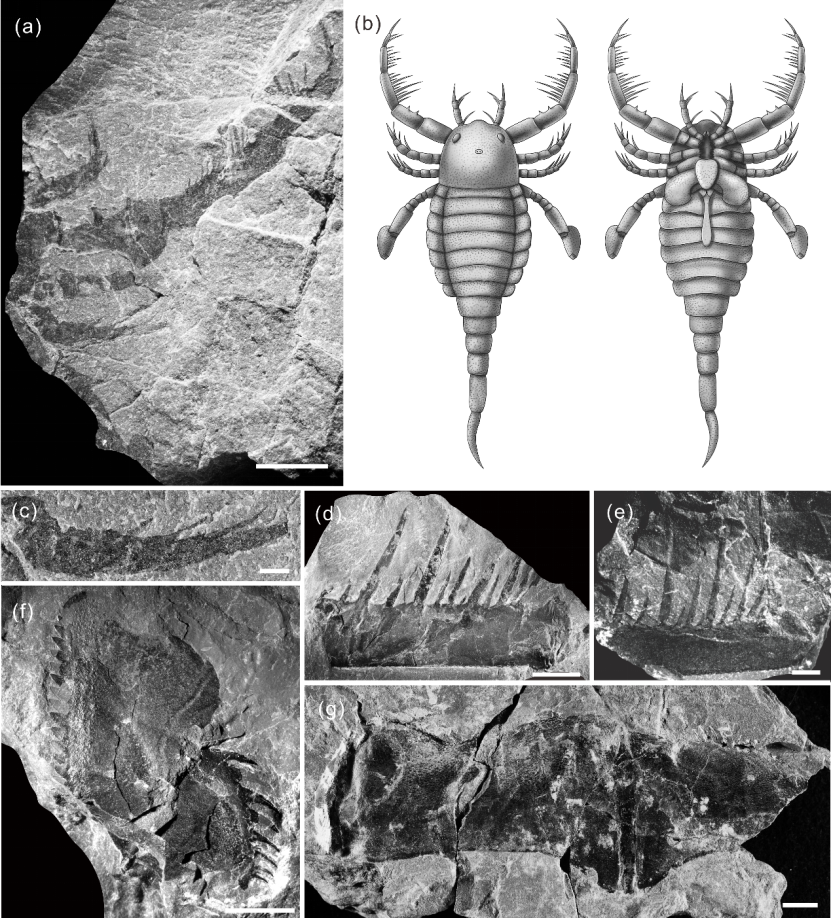

秀山恐鲎(a,c,d,e,f:附肢;b:背侧及腹侧复原图;g:生殖附属器及生殖盖板)。受访者供图

志留纪的“明星动物”

据中科院南古所研究员王博介绍,板足鲎是生存于古生代的一类重要的节肢动物,是现代蛛形纲的近亲。因其形似蝎子,故俗称为海蝎。板足鲎最早出现于奥陶纪(距今约4.8亿-4.4亿年),在志留纪(距今约4.3亿年)达到了多样性的巅峰,之后走向衰落,于二叠纪末全部灭绝。板足鲎以其独特的外形而备受人们关注,是志留纪的“明星动物”。同时,板足鲎生态多样性高,在海洋、淡水、陆地等多种生态环境中均占有一席之地,是人类了解古生代生态环境变迁的重要媒介。

混翅鲎是板足鲎目下的一个科级分类单元,混翅鲎附肢极易辨识,第三对附肢上有长刺,形态夸张,被认为可用于固定猎物,是混翅鲎较强捕食能力的体现。然而,与其较高的曝光度相比,学界一直以来对混翅鲎缺乏深入了解,已报道的混翅鲎共两属四种,均依据来自志留纪劳俄古陆的少数化石标本建立,且近八十年来一直没有发现新的类群。有限的化石极大限制了科研人员对该类群形态多样性、地理分布和演化历史的了解。

体长近一米,或为当时顶级捕食者

南古所硕士生王晗说,这块化石是团队合作者在重庆发现的,当时它和其他鱼化石混在一起。“海蝎化石在中国比较罕见,不仅数量少,还经常都是碎片,很难鉴定,但我们这次发现的数量较多,化石质量也很高。”她说,混翅鲎的附肢形态夸张,具有很多长刺,辨识度高,非常有特点,加上化石保存比较完整,所以科研人员当即就确认这是一类很奇特的海蝎。

此后,科研人员回到实验室,经过清修、拍照、光学显微镜、扫描电镜观察等程序,确认他们发现的是一类新的混翅鲎,并将其命名为秀山恐鲎。

科研人员从化石判断,恐鲎体型较大,体长可达近一米,其第三对附肢上有密度较高的硬质长刺,后体及尾部似蝎。化石保存完好的附肢,以及生殖附属器、尾部、体表纹饰等特征,为混翅鲎科形态多样性讨论提供了诸多新证据。科研人员认为,华南地区志留纪早期的浅海地区尚未发现大型捕食性动物,而恐鲎作为具有捕捉“利器”的大型节肢动物,极有可能在这一环境中扮演着顶级捕食者的角色。

研究成果近期将以封面论文的形式发表于国际学术期刊《科学通报》(Science Bulletin)。

新京报记者 张璐

见习编辑 刘茜贤 校对 付春愔