书评周刊7月16日专题《社会学与社会的距离》封面。

在热衷于公共议题、发表时评看法的当代社会学家中,郑也夫是公众最熟知的名字之一。1950年出生于北京的郑也夫经历过“知青”岁月,恢复高考后考入首都师范学院,先后供职于北京社科院、中国社科院,以及中国人民大学和北京大学的社会学系。

自1983年以来,郑也夫持续在媒体上发表时评和专栏文章,雄辩的文风成为了他的标志。他涉足过的公共议题包括推行“沙葬”文化、讨论水价和燃油税、为“野泳”辩护等。近年来,郑也夫为高等教育、职业教育撰文著书,这也让他成为了不少人眼中的“教育问题”专家。

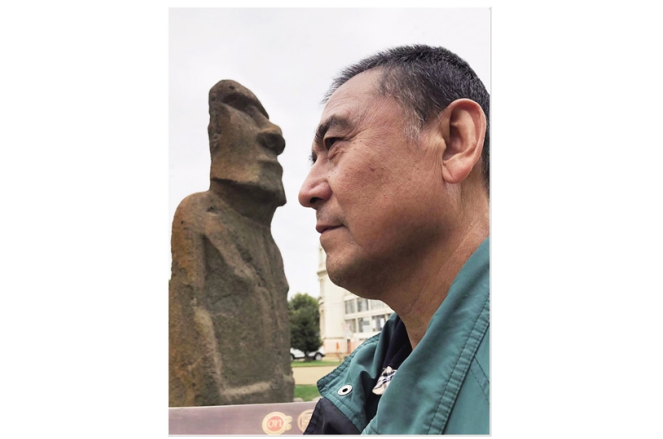

郑也夫,生于1950年,社会学家、北京大学社会学系教授(荣休),著有《文明是副产品》《后物欲时代的来临》等。 受访者供图。

进入公共社会学

新京报:相比于其他学者,你可能是国内最乐于在公共场域发表评论和观点的学者之一。喜欢写文章对社会现象表达观点,吸引了很多专业领域之外的人士关注。你是怎么走上这条独特的道路的?

郑也夫:这是从我对社会的牢骚开始的,我把它叫作童子功。

我当“知青”的时候还不到18岁,做了8年半的“知青”,在性格的塑造期被赶到了农村,远离了课堂,不再读书。我生活在社会的底层,看到社会中太多不合理的现象,由此就开始向周边人发牢骚。当然发牢骚的不只是我一个人,还有其他的一些“知青”,或者当地的成年人。但是在这当中应该说,我发得最多,也发得最精致,所以说出来的一些正理和歪理能赢得听众。

恢复高考之后,我在1977年上了大学,之后为了饭票的问题又考了研究生。但是,无论是本科还是研究生阶段,我学的专业都不是社会学。在我读研究生期间,我们国家恢复了社会学,这让我眼前一亮。

我在社会底层的时候,发牢骚的对象是社会的不合理之处。我本是个看待社会问题的业余爱好者、一个牢骚满腹的青年,没想到我的爱好居然可以成为一个专业,可以发点专业的“牢骚”,还可以挣工资,我就乐此不疲地进入了社会学的大门。

于是我马上就开始自学,毕业论文选的也是社会学题目,毕业后我就毛遂自荐去社会学研究单位,正式走上了研究社会学的道路。可以说,对社会现象的分析、观察和评论,跟我在“知青”时期的性格与智力生活的追求接上轨了。

我平时会写两种文字,一种是写学术文章和著作,还有一种是写时评。最早一篇时评应该是1983年写的。那时中国学术评价很不公正,我的职称评定推得很迟,但我写的时评文章获得了不小的社会声誉,拿了稿酬,还获得了相当多的知名度,这就更让我一发不止了。

《与本科生谈:论文与治学》,郑也夫 著,山东人民出版社,2008年1月。

新京报:我注意到,你对公共议题的关注延续到了你的教学之上。比如你会给学生布置作业,调查身边的教育现象,在课堂教育上,社会学如何实现应有的关怀呢?

郑也夫:我不会在这一点上试图影响学生。但是,学习社会学的学生做社会调查,是社会学对学生的培养,这是一个他们最应该具备的本领。我反对从书本到书本,反对从理论到理论。我在美国受了一年半的教育,原来是一个酷爱理论的人,没想到我所就读大学的社会学系,不允许学生写纯理论的、“从书本到书本”的硕士论文。硕士以下的学生,首先要做的是经验调研的学习。这跟我的认识完全合拍了,我也认为年轻学生多数人做不了纯理论的。

2004年一个叫布洛维的人当选美国社会学会主席,他的就职演讲的题目是“保卫公共社会学”。传统的公共社会学参与社会的方式是诉诸媒体,在媒体上发表文章和谈话,评论社会问题。当代公共社会学家则是身体力行地参与社会活动。他主张的概念和我一拍即合。我觉得自己一直是公共社会学家。我天性喜欢议论公共事务,看了他的演讲很受鼓舞,他帮我正名,这是很正义的事,而且登堂入室,进入了学科。所以我也在我的教学中推广,不要学生“抄书本”,写一篇没有任何创意的所谓理论文章。

《公共社会学》,麦克·布洛维 著,沈原 译,社会科学文献出版社,2007年5月。

接受挑战,从不担心反驳

新京报:这么多年来,你议论过的公共话题数不过来,有“轿车文明批判”、推行“沙葬”、学术评价的有限匿名制讨论、反对抽水马桶、讨论水价和燃油税、为“野泳”辩护、中国足球,还包括近些年你一直关注的教育问题。这么多看似“风马牛不想及”的话题,似乎从来没有难倒过你。这么多年以来,你有过犹豫吗?你担心过会遭到反对意见的攻击吗?

郑也夫:这对我来说从来不是个问题,甚至从来都没有考虑过。我生活的社会上一直有不合理的、需要反思的事情,所以就这样自然而然地一路走下来了。涉猎这么多领域,在我看来也不是问题。社会现象的不同方面,可能隔得很远。我首先是个普通的公民,看到不合理的地方就会发牢骚。

我在社会上发的时评文章有几百篇之多,它们不是学术文章,不会接受来自专业方面的挑战。我认为,在当时讨论这个问题的文章当中,我的文章是比较雄辩的,下的功夫也是比较扎实的。

另一方面来说,我从来都愿意接受挑战。我一直说,如果你要挑战我,你是看得起我,我们可以共同把这个问题以更大的强度来推向社会。一个人的独角戏可能不足以让社会关注。对于辩论这件事,我没有任何畏惧,我也并不担心我的东西有漏洞,谁的东西一点漏洞没有。比如说,关于轿车问题,我在《光明日报》上发了文章之后,樊纲就回应了一篇,我再回应,再反驳。

后来我发表了一篇学术文章,关于男女平等的社会学思考,也引起了社会比较大的关注,总共大概有六七篇文章批评我的这篇文章。我也回复了一篇。我非常高兴迎接这样的论战,从来没有什么心理负担。但是,没有人愿意和我进行论战。很多时候我向别人开战,别人不回击,我自己写的东西遭到过几次攻击,我回应之后,又没了声响。

《吾国教育病理》,郑也夫 著,中信出版集团,2013年9月。

新京报:为什么没有人愿意和你辩论下去?你觉得这种原因是怎么造成的?

郑也夫:中国社会中的论战从来就少,我的一个猜想是,很多中国人包括媒体的智识生活,似乎就不习惯于古希腊哲学家那种类型的论辩,很多学者和公民不擅于在公共平台上摆出价值和立场,怕得罪人。在这方面我是比较异类的,我从来是对事不对人。也许这个问题你得问他们,因为我不怎么畏惧,就不太清楚畏惧的人是一种什么样的心理。

新京报:你曾经提出过的一些看法,会随着时间推移,改变立场,推翻原先的说法吗?

郑也夫:我大概只记得一个。可能是我最早自己察觉了,马上认识到了当时的想法错误,就更改了观点。当时讨论的是高校录取的比例,讨论有多少考生做分母,有多少人录取做分子,总之录取率非常低,所谓“千军万马过独木桥”,考生压力很大,于是社会上就产生了很多函授大学、工人夜大等学校。

我曾经写过一篇杂文,说这样的学校不要办,办教育还是要正规一点,正规高校教育可以扩招。但我自己记得,这句话说过没多久,国家真的开始了扩招政策。我马上就醒悟了,中国不需要那么多大学生,中国需要更多的是好的技工。在“反扩招”这件事情上,我的观点有些反复,但总体来说是非常稀少的。而关于职业教育,我后来写了一本书《吾国教育病理》专门谈这个问题。

新京报:因为发表时评,你早年也受邀当过北京交通顾问,策划并主持过电视台的节目。你怎么看待学者发表的时评文章对社会的影响?

郑也夫:这个问题要从两方面来说。在言论的层面,我的观点应该说大获全胜。比如说我反对发展私车的问题,在言论的层面上没有敌手。再比如,我曾在《新京报》发了很多篇文章为“野泳”辩护,希望北京的一些公园(比如玉渊潭公园)能保留野泳者游泳的场地,没有人能争论过我。但是,在社会实践层面没有改变结果。不过作为一个言论者,我至少可以努力影响让社会的言论空间呈现多元化。这可能就是我能做到的效果了。

记者 | 李永博

编辑 | 罗东

校对 | 刘越