近日,中国农业科学院麻类研究所联合有关单位开展野生和栽培苎麻基因组比较及群体进化分析,首次系统揭示了苎麻驯化过程中基因组的演化特点,并发现了多个纤维生长相关基因的驯化选择印迹。相关研究结果发表在《植物杂志(The Plant Journal)》上。

具有悠久历史的“中国草”

团队负责人刘头明介绍,苎麻是中国古老的作物,原产于我国的西南地区。目前已知最早的苎麻制品,是浙江钱山漾新石器时代遗址出土的苎麻布和细麻绳,有4700余年历史。《过故人庄》中“把酒话桑麻”中的“桑麻”指中国古代的两个重要纺织原料:桑蚕丝和苎麻,在诗句中代指农业。《诗经》中也有“东门之池,可以沤纻”的表述,可见苎麻在中国古代农业中的重要地位。

用途广泛的苎麻。中国农科院供图

中国的苎麻产量约占全世界苎麻产量的90%以上,苎麻在国际上被称为“中国草”。

据介绍,目前,苎麻属约有120个种,中国发现31个种和12个变种。

定向选育苎麻的重要性

苎麻主要有纤维用和饲用两大用途。其中饲用苎麻的粗蛋白含量高(类似于苜蓿的特征),适合作为饲料,这成为苎麻开发的主要新用途。

目前,国内对苎麻的研究方向为纤维性状的改良。刘头明向记者解释道:“简单来说,苎麻的不同用途对苎麻纤维水平不一样。以纺织品生产为目的,苎麻需要更高的纤维产量和品质,而饲料生产则需要相对低纤维的苎麻来便于切碎加工和动物采食。”由此来看,解析苎麻纤维形成机制,对于定向选育高纤维纤用苎麻或低纤维饲用苎麻均具有重要的意义。刘头明介绍,本次研究就是以野生苎麻为材料,以饲用功能为目的,以传统育种技术和分子生物学为手段,最终实现饲用苎麻的从头驯化。

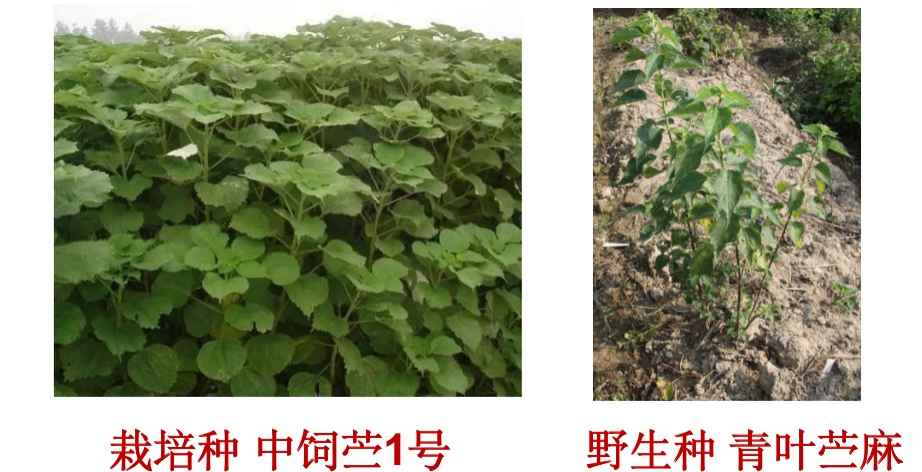

栽培种苎麻(左图)和野生青叶苎麻(右图)形态比较。中国农科院供图

揭示苎麻驯化机制

分类学、遗传学等研究表明,栽培苎麻是从野生青叶苎麻驯化而来的,但青叶苎麻纤维产量并不高。可见,在栽培苎麻驯化过程中,纤维发育相关基因受到了重点选择。然而,有关栽培苎麻的驯化分子机制一直未被阐明。研究人员测序组装了野生种“青叶苎麻”和栽培种“中饲苎1号”基因组,得到两个高质量的基因组。通过序列比较发现两个基因组存在大量序列变异。

研究人员进一步对14个野生青叶苎麻种质和46个栽培种进行重测序,并构建了苎麻的基因组变异图谱。通过野生和栽培种苎麻基因组组装和比较,结合群体变异组分析,科研人员发现了多个与纤维产量相关的基因组片段具有清晰的驯化选择印迹。

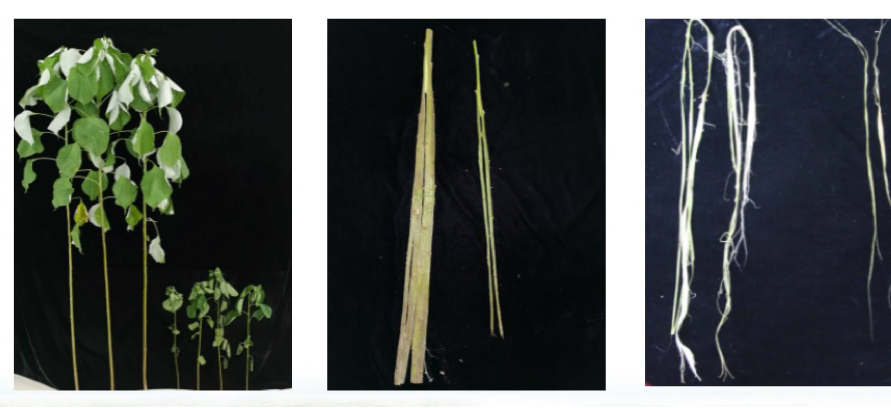

研究使用的两种不同苎麻品种。中国农科院供图

该研究得到国家自然科学基金,中国农业科学院农业科技创新工程和现代农业产业技术体系项目资助。

新京报记者 周怀宗 实习生 刘文婧

编辑 唐峥 校对 柳宝庆