孙莉莉今年为“孩子们”准备的一首曲目是《好人一生平安》。说是“孩子”,其实大部分也已经成年,最大的孩子是孙莉莉自己的儿子贝贝,已经37岁。为了让这群“孩子”重返社会,孙莉莉于2013年成立了国内首个自闭症音乐团体——“深圳市爱特乐团”。

到2021年,爱特乐团已经走到第8个年头。从孩子被诊断为自闭症以来,孙莉莉用了大半辈子为自闭症人群正名。她想要为这群来自外星球的孩子打造一条能够通回地球的天梯,让他们可以缓缓归来,仅凭自己的努力便可“平平安安地”生存下去。

在她的勇往直前下,爱特乐团正在向一条职业化道路前进,眼看乐团越办越好,孙莉莉却渐渐力不从心——她老了,而乐团后续无人接手,为自闭症正名之路道阻且长。

排练室里,孙莉莉在手机上处理乐团事务。新京报记者 王伟哲 摄

“星星”乐手

孙寿宁今年37岁,身高1米86,体重接近200斤。父亲总在上午拉着他散步、锻炼,深圳毒辣的太阳晒得他脸颊有些泛红。

人们很难将这样的一位男子与“贝贝”这个乳名联系起来。但听见孙莉莉如此喊他,大家也便跟着一起叫。“贝贝就是宝贝的意思。”孙莉莉不怯于承认。

贝贝习惯于埋头快走,加上时不时做出的重复小动作,在人群里并不低调。但当乐手贝贝来到排练室,高大的双排琴、架子鼓便将他隐了去,在其中也便不算显眼了。

爱特乐团的排练室“蜗居”在南山阳光文体中心东边一角。需要通过一条没有灯光的长廊,才能看到排练厅的玻璃门;门里的空间并不大,随着乐团加入的孩子越来越多,已经显得有些拥挤。

门外,母亲与乐手的比例是一比一。不像隔壁培训机构那些孩子刚上学的年轻妈妈们,在这个排练室外的都是成年人的老母亲,他们背着大包,却带着小孩子爱吃的零食、饮料和画本。

早上10点半,排练开始,乐声从门里传来。

乐团固定的成员是13人。在演奏时,贝贝和他的伙伴们几乎和普通人一样专注。他一心扑在谱子上,只顾着下一秒要摁哪个琴键。

但当一曲毕,贝贝放松下来,便回归了他的自然状态:抬起双手,拍了拍自己的耳朵,然后又站起来晃了一圈,最后走到孙莉莉专门买来供孩子们发泄情绪的拳击墙靶边,轻轻打上一拳再回去。

21岁的涵涵有些焦虑,他挠挠头,自言自语地重复一句话:“我刚刚好像出了错,但大家都没有发现,我便装作若无其事了。”涵涵最近在看《大英儿童百科全书》,跟着里面的故事学了很多成语。

听见里面没了声音,站在排练室外的母亲们涌了进来,各自走向自家孩子身边。涵涵妈妈走过来,轻声纠正涵涵:“你没有做错。”涵涵还是继续重复着:“我刚刚好像出了错,但大家都没有发现,我便装作若无其事了。”

为了安抚孩子们的情绪,孙莉莉特意买了巧克力奖励大家。“贝贝,你想吃巧克力吗——?”头发花白的孙莉莉提高声调,又拉长尾调,向她37岁的儿子摆出跟小孩子说话的态度,“那你分给大家好不好?”

不过贝贝不能多吃,孙莉莉有规定,他每次只能吃一块。“贝贝年纪大了,再胖下去对身体不好。”

直到排练了几曲后,艺豪母子才匆匆拐进排练厅。有家长赶紧上来迎接:“找到了?艺豪,你可把你妈妈吓死了!”她举起手来,想要打艺豪的头,落下去的时候还是卸了力道。

22岁的艺豪没有什么反应,径自走向了他的琴。

从2014年年初加入乐团以来,母子俩在这条从家到乐团的路上走了7年,但走丢还是第一次发生。“我以为这么多年了,他能记住路自己走来的。”艺豪妈妈声音还在颤抖。

“我以为再也见不到他了。”下一曲排练开始,母亲还没回过神来。

与普通乐团不同,爱特乐团全由大龄自闭症“孩子”组成。这间属于爱特乐团的排练室已经用了三年,是中心里最小的一间。更大一些的排练厅孙莉莉还负担不起。

3月31日,乐团策划了一场直播,最新打印的标语“你好,星星的孩子!”刚被挂起。家长们买来了印有星星的深蓝色窗帘布遮住乐器架子,又专门挑了星星形状的小灯挂在墙上。

星星元素在排练厅里随处可见。“来自星星的孩子”是父母们对自闭症孩子的爱称,因为他们仿佛有自己的“小星球”,又好像来自外星,不能理解普通大众的语言与动作。

是的,“孩子”,母亲们这样称呼他们或二十、或三十岁的孩子。“你看到他们那个状态,天真的跟五六岁的小孩一样。怎么能不用跟小孩子说话的语气跟他们说话?”家长们笑着说。

孙莉莉为乐团命名为“爱特”的原因也来自于此:爱特既是自闭症群体(autism team)的首字母中文谐音,又寓意着“爱护这群特殊的孩子”。

孙莉莉与家长们商量排练事宜。新京报记者 王伟哲 摄

“再走,咱们这个家就要散了”

在进入乐团之前,这里的每个家庭都曾尝试过各种方法让孩子融入正常社会。但代价是,往往父母一方要牺牲自己的职场生涯,全职在家,以备不时之需。

1984年,杭州人孙莉莉发现自己一岁的儿子还不会用手抓东西。她感到焦急,但老人们安慰她,“再等等,也许长大就好了。”

一年时间过去,贝贝长大了,但他的精神发育情况并没有好转,甚至还出现了更严重的倒退,连“爸爸”、“妈妈”也不会叫了。3岁时,孙莉莉抱着希望将他送到幼儿园,“也许和其他孩子接触接触就好了。”

在她偶然一天中午去探望贝贝时,却发现儿子被老师绑在了凳子上。面对孙莉莉,老师也很委屈:“你家孩子听不进去话,也管不住,如果把他放开,他就要推别人,还要去爬很高的树,太危险了。”

在八十年代,国内对于自闭症的研究刚刚起步。在那时,自闭症还不叫“自闭症”,而是对象限于儿童的“儿童孤独症”。2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅲ》指出,保守估计我国儿童平均患病率为1%,相当于每100个儿童中就有1个患有儿童孤独症。

之后的两年,孙莉莉没过过休息日。每个周末,她都带贝贝去看病:省内的、省外的,南京的、上海的……1987年,5岁的贝贝在刚成立3年的南京儿童心理卫生研究中心被诊断患有重度儿童孤独症。此时,距离确诊中国第一例孤独症患儿,仅仅过去5年。根据国家卫生部于2000年制定的《儿童孤独症诊疗康复指南》,儿童孤独症早期干预黄金时期是 6 岁以前,贝贝只剩下1年的时间。

可当时并没有行为分析疗法(ABA)、融合教育(让自闭症儿童在普通学校接受教育),孙莉莉和丈夫便带着贝贝去试气功、去道场,甚至还请大师给贝贝点穴。

杭州也没有专门针对自闭症的特殊学校。孙莉莉听说香港治疗自闭症很先进,心一横,在90年代初期和丈夫来了离香港最近的深圳,寻找尽可能的康复机会。

没有上学的门路,孙莉莉只好让贝贝呆在家里。贝贝爱乱蹦,夫妻俩咬咬牙买下了谁也不要的顶楼复式。“我当时想着,如果他不能改掉蹦这个习惯,我就让他住二楼,最多也只吵到我们。”孙莉莉的丈夫寿虹说。

他们又为贝贝请来了大学生做家教老师,“可呆两三个月的,就是长的;有一个不到一个礼拜,就被贝贝气走了。”

终于,在托人打听后,贝贝13岁进入了深圳元平特殊教育学校学习。最开始,自闭症学生没有单独开班,贝贝便跟一些“唐宝宝(唐氏综合症患儿)”呆在一起。后来,孙莉莉为他报名了为其他特殊孩子开设的刺绣、版画,直到贝贝能上的课都被他上过来个遍。

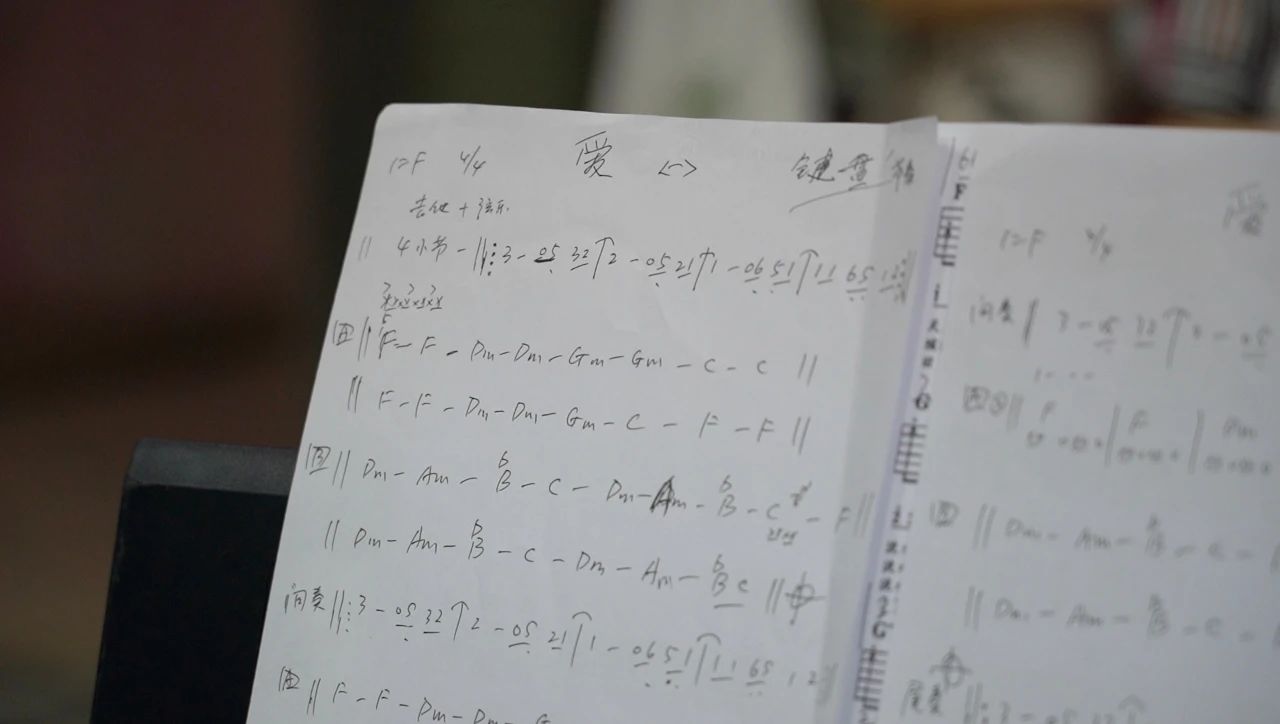

孙莉莉为孩子们整理乐谱。新京报记者 李雨凝 摄

在元平,贝贝一直呆到了招收上限18岁。

从外地赶来深圳的自闭症家庭并不少见。乐团里年纪较小的小睿出生于广东茂名。在孩子确诊后,小睿父母双双辞职,一家人搬到了深圳,靠着小睿爸爸开出租车的收入为孩子寻找更好的医疗条件。

比贝贝小一点的孩子,则成长于特殊教育机构竞相“破土而出”的年代。岱沣出生在世纪之交,3岁被诊断为了轻度自闭症。为了赶上6岁之前的黄金干预期,岱沣妈妈带着儿子在青岛的康复机构训练了两年。

前脚刚刚回家,又听说另一处的机构口碑不错。岱沣妈妈有点心动,想要带着孩子继续过去。但5岁的儿子离家已经两年,再次启程时,丈夫说:“你和孩子要是再走,咱们这个家就要散了。”

在自闭症家长圈子里,许多家长在没有尽头的生活中耗尽了耐心,离婚已经不算新鲜事。儿子7岁时,岱沣妈妈终于放弃了寻找康复机构的念想,把到了学龄的岱沣送进了学校。

比岱沣大5岁的涵涵,也是在2岁半的时候被确诊为中度自闭症。涵涵妈妈带着他在外地一直训练到了7岁才回来上学。现在,21岁的涵涵早已从初中毕业,但他仍喜欢穿着校服裤子。

“你喜欢学校吗,涵涵?”

“喜欢。我怀念那段和同学在一起的时光。”涵涵一字一顿地说道。他感受不到轻重音的区别,便把每个字都发音到最饱满。

弘毅比贝贝小13岁,赶上了“融合教育”政策,能去普通学校跟读。“但说起来哪有那么简单!”弘毅妈妈叹了口气,“像我们这样的孩子,没有能真正融合进去的。”

弘毅小时候高兴了就会拍桌子,小朋友向老师告状:“他又拍桌子啦!”家长们也请求老师,让自己的孩子不要挨着“那个不正常的”。在学校里,弘毅的书和文具盒“找不见”都是常事——多半被调皮的孩子扔掉了。弘毅妈妈怕儿子继续受欺负,只好放弃工作来学校守着儿子。

弘毅手上有个铅印,是小时候被同学拿笔扎进去的。直到现在,24岁的弘毅还会指着印子认真告诉妈妈:“是那个人扎我的!”她很心疼。但去学校是儿子不脱离社会的最后一道保障,“还是要坚持”。

害怕贝贝走丢,寿虹要求儿子牵手散步。新京报记者 李雨凝 摄

“大龄孩子们和家长们都没地可去了”

然而,融合教育最远也只能推行到义务教育阶段结束。大龄的自闭症孩子只有回归家庭。2013年,弘毅经历了几次留级后从初中毕业。

涵涵也面临义务教育阶段的最后时刻。涵涵小时候呆在家里,几乎不会笑,也不对父母产生情感依赖,从不会主动看向妈妈,上了学、接触其他孩子后,病情减轻很多。但她明白好景终不长:“这种孩子不进则退,如果脱离了学校的环境,就又会回到以前的状态。”

孙莉莉说,她办乐团的初衷,是“提高孩子能力、建立家庭自信”。但要是把这句话翻译成更加通俗易懂的,便是——“大龄孩子们和家长们都没地可去了。”

上学最多持续到18岁,如果一直呆在家里,也会出大事。“在家里只跟自闭症孩子接触,父母也只会接受负面情绪。”贝贝爸爸寿虹说,“还是不能把孩子困在家里。”

贝贝故事的转折出现在他20岁。寿虹花90元买来一架二手电子琴放在屋子里,时不时弹上一下。平日对这些都没大兴趣的贝贝居然告诉他,“爸爸不弹,贝贝弹。”

第二天,孙莉莉便带着贝贝去找老师。一连几个女老师见到贝贝人高马大,都不愿意收他,只有一个男老师同意试试。贝贝倒也争气,只用5年便考下了钢琴业余10级。

10年间,贝贝在孙莉莉的坚持下,将弹琴从兴趣发展成了“小小”事业,可以独自参加些演出。孙莉莉也鼓励儿子多走入公众视线。她要强,憋着一口气,“我就要让大家看看,我们自闭症孩子是可以融入社会的。”

孙莉莉萌生了一个大胆的想法。“自闭症中有一部分孩子对音乐很敏感。虽然不是所有人,但我们能带一个是一个。”孙莉莉打算为孩子们组建一支职业乐团。“虽然一个人可以走得很快,但一群人能走得更远。”

孙莉莉听说,日本有个“榉之乡”, 为自闭症人士提供康复、生活、学习、养老一条龙服务。由家长发起,包含家庭式住所、福利工厂、日间工作支援中心。

乐团也可以是“乐园”,孙莉莉想着,“也许在孩子们的合力下,能通过这样一个乐团,走到那个看似遥不可及的地方呢?”

2013年,贝贝刚刚过完30岁生日,孙莉莉退休,开始创办爱特乐团。那时,她拉扯着贝贝,已经在“如何让自闭症儿子融入正常社会”这条道路上独自摸索了半辈子,也成了自闭症家长圈子里的“老熟人”。在自闭症家庭组织的活动上,时不时会出现孙莉莉的身影。

弘毅是第一批响应号召加入乐团的孩子之一。听说孙莉莉要组建乐团,弘毅妈妈看到了希望:“我们弘毅可以去!”涵涵妈妈也带着孩子就来到孙莉莉面前,“哪还管实际不实际,能有一天有地方去就是一天。”

排练间隙,每个家长都会走向自己的孩子。新京报记者 李雨凝 摄

“那一刻,孩子们的生命就是流动的、自然的”

乐团刚成立的时候,是兵荒马乱的。

为了能在民政局正式报备登记,依靠贝贝之前的知名度,孙莉莉临时组齐了附近5个大龄自闭症家庭,加上贝贝,6个有音乐基础的孩子便成为了乐团的首批成员。

孙莉莉卖掉了贝贝之前的画作,又拿出之前爱心人士的善款当作乐团的启动资金。但乐团不能没有指导老师,预算算下来还是不够,孙莉莉厚着脸皮问,“学费减半行不行?”

第一堂课的上课地点是孙莉莉家客厅。老师是贝贝的第二任钢琴老师陈辉玲,之前,她并没有系统学习过电子琴,只是随口提了一句“电子琴音色丰富,还相对便携”,就被“赶鸭子上架”拉来做乐团指导老师。家长们一手拉扯着孩子,另一手提着二十多斤重、“老师说的那个型号的琴”赶来。

陈辉玲在上课前好不容易积攒起的感动与信心,却在开始教学后一扫而净。

自闭症孩子仿佛沉浸在自己的小世界,很难听别人的指挥。早先教贝贝钢琴时,陈辉玲为了让他理解强拍和弱拍,只好在琴谱上画上“大小圆”标记,“大的”是强拍,要用力,“小的”是弱拍,轻轻带过即可。

可面对8个“贝贝”,还要让他们打配合,陈辉玲犯了难。第一节课的大部分时间里,陈辉玲都在重复,她心里犯嘀咕,也不知道这些孩子能吸收多少。

几乎所有带过这个乐团的老师,都感受到“一盘散沙”的无奈。一声乐老师说,“我之所以能坚持下来,都是因为家长们还没有放弃。”

回想起孙莉莉描绘的美好蓝图,弘毅妈妈半开玩笑:“当时我哪知道,是被贝贝妈拉上贼船啦!”但没有家长想放弃,除了这里,他们无处可去。妈妈们不约而同坐在自家孩子身边,帮老师们维持课堂秩序,也一直低头做笔记。

一个星期后,当陈辉玲再次来到孙莉莉家,还没进门,她便听到了屋里的合奏声。她有些惊奇,一问才知道,孙莉莉作为最有经验的老家长,带着家长们先学会了她上节课教授的内容,再用一个星期的时间慢慢教给孩子,赶上了教学进度。贝贝练得最为刻苦,上午2小时,下午吃完饭后继续,有时孙莉莉在他身边一坐就是一天。

孩子们的情绪控制也是一大难题。开始的时候,很少有孩子能坐下来安静排练2小时。一次,一个年纪较小的孩子突然“发作”,一把推倒琴站了起来。家长们和老师都愣住了,回过神来,才发现孙莉莉第一个冲了过去,拥抱住了他,低声安慰。

陈辉玲只能把他们两两分组,拆成了四重奏。“这样能保证,如果有一个孩子无法演奏,另一个也能撑起来他们的部分,不至于让表演中断。”孙莉莉说。

排练进入正轨后,孙莉莉又开始发愁没有舞台可以展示。最开始,她指挥着家长们搬琴、搬设备,费好大劲到深圳附近的村子举行募捐义演,室外温度已经接近四十度,为了让孩子们显得有精气神,孙莉莉特意提前嘱咐让换上白衬衫,演出下来,每个都像刚从水里捞上来一样。拿到捐款后,她仔细数了几遍,300块。

孙莉莉拿着这300块的善款赶到基金会,想走正规渠道把钱分给孩子,却受到了工作人员的调侃:“这点钱还不够我们数的!”

乐团刚成立,孩子们也没有正式登台机会。新鲜劲褪去后,不少家长也开始疲于奔波。孙莉莉也着急,跑上跑下,终于为乐团争取到了南山区残联的正规排练厅。她又借用贝贝以前弹钢琴的时候积攒的人气联系了几家企业,在其中一家的晚会上安排进了一个表演。

在这次演奏上,家长们也第一次看到孩子在聚光灯下西装革履的样子。在鲜花与掌声的映衬下,他们甚至表达出了一些类似紧张、激动的情绪,有的甚至可以回答旁人的提问:“很好、很开心!”有两个孩子,在节目后仍然不愿离开,在礼堂的门口徘徊了很久。看到这些往日没有什么大表情的孩子做出这些几乎和普通人一样的举动,陈辉玲为之动容,“那一刻,孩子们的生命就是流动的、自然的。”

刚开始,有的家长担心孩子暴露在公众前,可能会给生活带来影响。“我们小区里的住户应该都不知道我家孩子的情况,以为只是正常的。”艺豪妈妈坦言,“他还有弟弟。可能是担心学校里有人认出来,小儿子有时候也会说‘哥哥不去’。”

但在看到艺豪在舞台上笑得开心后,她还是坚持继续来乐团。“两个都是自己的孩子。看到他开心,我再苦再累也值得。”

为了获得更多的演出机会,孙莉莉和家长们商量,要把乐团往职业方向上培养。2014年,在深圳电台的支持下,乐团举行了第一届“星星音乐会”,到现在已经不间断地办了7届。

2020年疫情期间,孙莉莉又聘来了一个帮手,为乐团设立了短视频账号,还把当年的星星音乐会办成了直播。一年过去,乐团的粉丝已经超过了10万。

“我不怕把孩子们推向公众,贝贝也是,乐团也是。如果我们作为自闭症人士家长都不提出来,还会有人帮我们提出来呢?”孙莉莉希望乐团能办出名气,让公众看到大龄自闭症人士融入社会的可能性。

吃完饭后,寿虹拉来贝贝擦碗。这是训练贝贝自主性的环节之一。新京报记者 李雨凝 摄

“我只需要比孩子多活一天就好”

乐团的职业化道路无疑是艰难的。“我们的孩子也不是没和正常孩子一起同台演奏过,我也不是听不出来差距。”一位母亲如此说。自闭症的孩子可以做到完美记忆谱子,但他们就像个“精准的演奏机器”,不夹杂些许情感。

“还是不够打动人。”一位乐团的指导老师坦言。

但很少有家长会考虑到“我的孩子演出动不动人”这一级别的问题。更多的妈妈,看到的是自己孩子可以有地方去、有事做。

当个人与学校的培养道路都山穷水尽时,由孙莉莉主理的爱特乐团成为了这些自闭症家庭的希望。

“就当是给他,也给我自己寻了个人生意义吧。”涵涵妈妈说,“看着乐团每个大事小事的倒计时日历,日子也算是有了盼头。”如今,涵涵妈妈是乐团的副团长,主动揽去了目前乐团所有的财务工作。她比孙莉莉小了十几岁,在8年的相处时间里,已经把她当作了自己的“大姐姐”。“没了孙姐,光凭我们自己,肯定让孩子走不了这么远。”

但“大姐姐”孙莉莉今年67岁,刚染好的棕色头发没过几天又开始冒白尖。

她包里装着一瓶硝酸甘油片,效用是治疗心绞痛。排练往往在上午进行,有一段时间,孙莉莉在期间配水吞服掉一片。

这是丈夫寿虹坚持让她带上的。乐团刚起步的时候,所有的资质手续都由孙莉莉亲自去跑,一次因为心脏不舒服,直接倒在了大街上。从此之后,寿虹便开始陪着妻儿一起排练。

“我跟她说,什么鲜花呀、荣誉呀,难道比身体重要吗?”寿虹无奈。

孩子们演奏的歌曲《爱》,由老师自己扒谱分段写成。新京报记者 王伟哲 摄

孙莉莉却暗自着急:她是妈妈里目前最需要乐团走向正规的一个。

她和丈夫已到了“从心所欲不逾矩”的年纪,可现实是夫妻俩要照顾贝贝一日三餐起居,早上,寿虹还要帮儿子刷一次牙——他对贝贝的牙齿健康最为担心;贝贝不会表达,牙齿出了问题也不说,又最怕牙医手里“嗡嗡叫”的涡轮手机。

寿虹在今年年初刚刚经历了一次说大不大、说小不小的肾结石手术。出于防疫要求,医院请不了护工,但贝贝身边离不开人,寿虹只好让妻子宽心,自己去了医院。手术后需要吊水,寿虹自己拎着袋子去卫生间,没注意,手低了些。“我一看,那个血就往袋子里倒灌,我赶紧把袋子提高,血又流了出来,地板上弄了一片。”寿虹笑了笑,低头的时候,花白的头发更加显眼,“我当时就想,哎呀,(生病)这个事情以后就麻烦咯。”

留给这段亲情的时间越来越少——已经到了要认真考虑儿子未来养老问题的时刻。孙莉莉急切希望乐团在未来能够实现职业化,能真正成为一份工作,让贝贝在她和丈夫去世后,仍然有地可依、甚至解决生计。

问题已经在眼前。孙莉莉却找不出来人“接班”。一些家庭选择了生二胎,不能像孙莉莉一样把全部精力扑在乐团;乐团里的其他孩子相比贝贝也年纪尚小,远不到需要家长操心养老的时候。

“我确实也想过我死后孩子会怎样,但如今世界发展太快了。你看,深圳十年前都根本不是这样子。”涵涵妈妈用这座城市举例,“他老还需要几十年,我现在考虑,也是自己给自己添堵。”在年轻一点的家长看来,未来还是光明的,也许这些自闭症孩子将来会有出路。

孙莉莉可能等不及还没到来的“未来”了。她和丈夫为贝贝考察了几家私人开办的特殊养老机构,但结果都差强人意。

丈夫寿虹上了年纪,从几年前起便频频动起回老家的念头:当一个人老去,便会想要落叶归根,他有些想念西湖了。然而,贝贝还要依赖深圳的医疗资源,能挑出来的杭州特殊养老机构少之又少。再说了,乐团现在也离不开妻子,更年轻的母亲们还指望着她为乐团继续发光发亮。

乐团里的家长们还对孙莉莉寄予厚望:“我希望孙姐身体棒棒的,能在乐团做久一点。”

孙莉莉只为自己设下了一个小目标:多一天。

“我只需要比孩子多活一天就好。”

文 | 新京报记者 李雨凝 编辑 | 陈晓舒 校对 | 王心