2021年3月16日傍晚,江西于都县小禾溪村的村卫生室里,74岁的村医李国泰正准备下班,他脱下身上的白大褂,贴身的衬衣干净整洁,领口的扣子扣得整整齐齐,但看起来已经穿了很久,领子上都起了毛边。他小心地叠好白大褂,穿上一件西装,关上门,骑上摩托车。李国泰肤色有些黑,但身材笔挺,骑在车上,后背也是直的,这让他显得远比实际年龄精神。

离开卫生室,工作还远没有结束,接下来,还要入户随访,给老人发药。小禾溪村辖下的9个自然村1400多人中,65岁以上留守老人有140多人,很多人都有各种慢性病,他要随时掌握患者情况。

好在,再忙碌的日常,也是疫情之后的安稳时光。江西于都、黑龙江望奎、山西大宁……新京报记者走访了多位村医,他们见证过“赤脚医生”的艰苦岁月,也经住了新冠疫情的严峻考验,他们是乡村健康的“守门人”,守住了这道门,也就守住了家乡。

乡村医生的药箱,他们的工作经常要带着药箱行走在山间田野。 新京报记者 王巍 摄

疫情后终于有了休息日

在卫生室问诊、出诊、为每一位村民建立健康档案,管理老人的慢病……这是74岁的老村医李国泰的常态。在经历了疫情期间的紧张和忙碌之后,他在小禾溪村的工作终于回归正常。

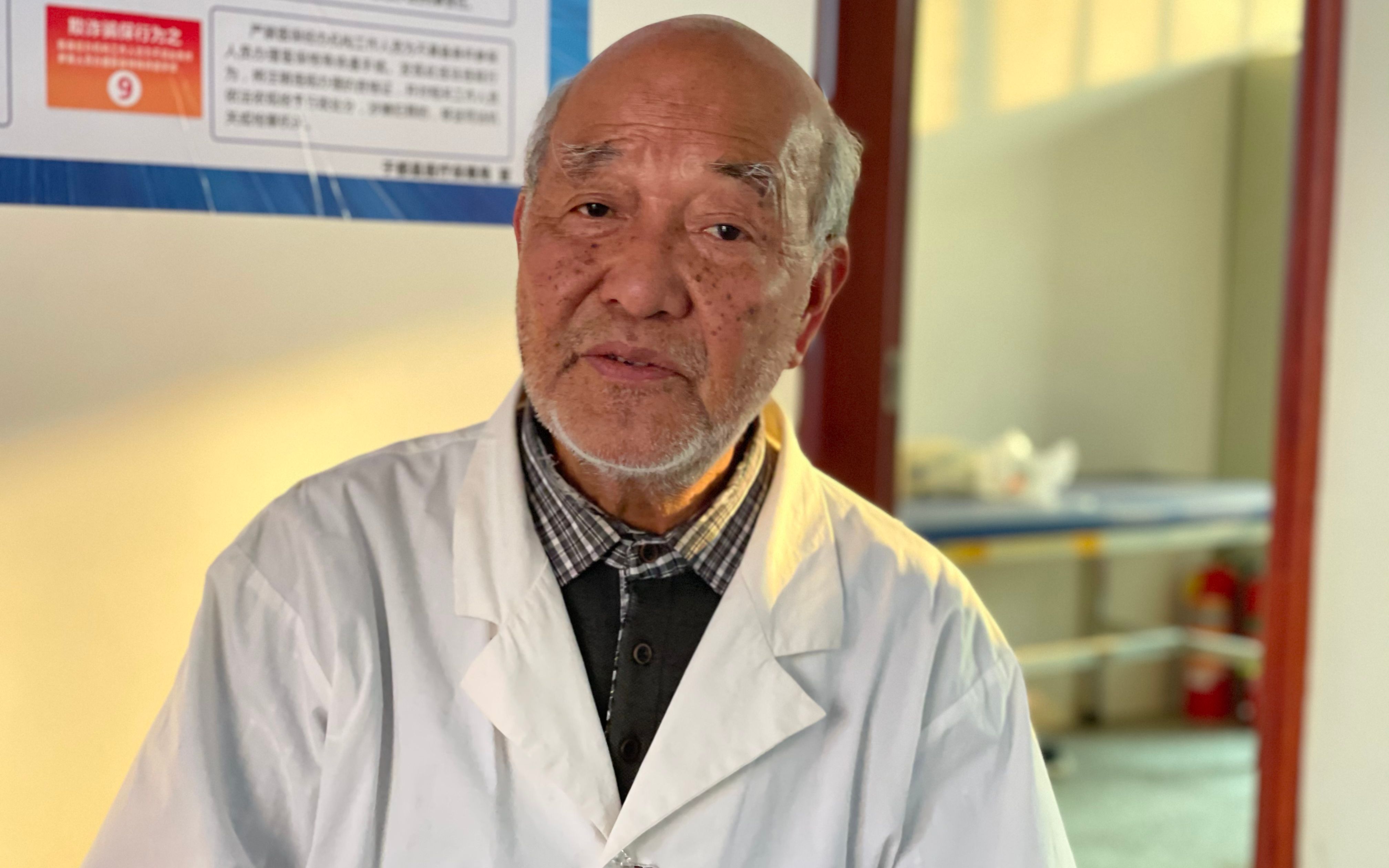

江西于都县小禾溪村,74岁的老村医李国泰。 新京报记者 田杰雄 摄

2020年春节前后,新冠疫情第一次暴发,这个江西革命老区的村庄里,虽没人确诊,但压力并不小。那时候,所有人对新冠病毒都是陌生的,封村、消杀、返乡人员筛查隔离、红白喜事管理……9个自然村1400多人,所有的村干部、党员都被发动起来,而村医,无疑是任务最重的人,从基层公共卫生服务者无缝切换到疫情阻击战最前沿。

当时,包括李国泰在内的绝大部分村医,对前所未见的防疫工作并没有清晰的认识。而且,很多村里缺少酒精、消毒液、口罩等基础防疫物资,他们更多是严格高效地执行上级卫生部门的要求,匆忙上阵,和村干部一起,发动所有群众一起抗疫,不少村医都有连轴转工作的经历。

吕梁山麓的山西省大宁县昕水镇史家坪村,村医张瑞廷也经历了同样的过程。

张瑞廷告诉新京报记者,疫情最严重的时候,哪怕有人半夜从外地到家,他也得第一时间赶到,检测体温、调查行动轨迹、进行隔离。张瑞廷随身带着纸笔,每一天每一项工作都要做详尽的记录,之后再整理成册,向上级汇报。

2021年,疫情再次暴发后,有了上一年经验的村医们,稍微从容了些,工作量却并没有因此减少。尤其是在一度被列为疫情防控高风险地区的黑龙江望奎县先锋村,村医的任务就更重了。

先锋村的村医室里共有两位村医,是一对夫妻,王印和王冬辉。当地调整为高风险区域之后,全村人要做核酸检测,王印告诉新京报记者,当时有县医院的医生过来支援,一上午的时间完成了2300多人的检测,“正好是东北最冷的时候,检测完,手都没有知觉了”。

2月22日,望奎县调整为低风险区域,王印他们的工作才稍有缓解,但仍要负责返乡人员的体温测量、服务业人员每7-14天一次的核酸检测,只是相对于之前的紧张状态,至少他们有休息日了。

每一位村医,都是一段故事

国家卫健委公布的数据显示,2019年,全国乡村卫生人员总数为144万,其中,乡村医生79.2万。

一份涉及24个行政村的区域调查报告显示,该区域内,村医年龄普遍偏大,41岁-50岁的最多,占48%,50岁以上的22.4%,61岁以上的4.1%,而40岁以下的,只有29.6%。

74岁的李国泰,66岁的张瑞廷,49岁的王印,对此都颇有感触。

李国泰是中国最早的一批赤脚医生,1965年6月26日,“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的指示发布,此后全国范围内启动了赤脚医生培训工作。而在此之前,受当医生的父亲影响,李国泰已经开始学医,到1966年,正式成为了一名赤脚医生。

李国泰小时候,家里的一位叔叔手背受伤,进而感染破伤风,一周后送到县医院,已经错过了治疗时机,不治而亡。李国泰至今还记得,他最后一次见到那位叔叔的景象,平常那么生龙活虎的人已经极度畏光,头上罩着一块黑布,身体不断地抽搐……这成为李国泰最初学医的动因。

那个年代,村里人没有生病就找医生的习惯,只有到了万不得已的时候,才会找医生。尤其是孩子,家里的大人白天在地里干活,晚上回家才发现孩子病重了,连夜敲医生的门。所以,每到夜里,只要附近连声不断的狗吠响起,李国泰就知道,必然是有人病重了来找医生求助。

望奎县先锋村的王印,也是家学传承,父亲就是赤脚医生,受家里影响,他考了卫校,毕业后回乡当了村医,一当就是25年。

其实,如今村医队伍中的很多人,并不是注定要驻村的。55年前,刚刚学医结束的李国泰,就有过进入乡镇卫生院的机会,但他拒绝了,和他的父亲一样,他选择了更需要医生的乡村,党和政府当年就是这么号召大家的。48年前,吕梁山下的张瑞廷,也曾被县医院招募,他同样拒绝了,“我打小儿在这山里长大,知道山里的人们是多么需要医生”。

医者仁心,不论是李国泰,还是王印,还是张瑞廷,一经选择,他们就再没舍得离开过。

摩托车和糖丸

对于大山里的乡村医生来说,服务村民,就意味着他们要用双脚丈量山岭。

张瑞廷所在的山西大宁史家坪村,下辖9个自然村,散落在一个个山坳里。早年间,他每天都步行出诊,沿着弯弯曲曲的山路,走遍每个村庄。

山西省大宁县昕水镇史家坪村,村医张瑞廷在给村民做健康知识讲座。 受访者供图

一直到2007年,村里的路好了,他才买了一辆摩托车。即便如此,出行仍是一个难题。山路不好走,有时候要半推半骑才能通行。摩托车的磨损也快,2007年至今的14年中,他已经用坏了6辆摩托车,去年,儿子给他买了第七辆。

即便路况有所不同,但在对摩托车的“治疗”上,张瑞廷的“医术”应该远不如李国泰。

在江西,李国泰的摩托车已经用了近20年,那是一辆老摩托——本田CG125,红黑银三色的车身,曾经风靡全国,是许多人心中的经典款。李国泰的摩托车保养得很好,看起来仍旧漂亮。

74岁的他,常常穿着一件蓝黑色的西装,脚上穿着皮鞋,骑着摩托车穿过村庄,车上的他,脊背挺直、目不斜视,有一种复古又新潮的奇异年代感。

作为乡村医生,除了为村民治病之外,村医还担负着乡村公共卫生服务的任务,改革开放之前,这些任务通常表现为治常见病、健康宣传、敦促村民搞卫生、灭害虫、打防疫针等。新中国成立后,先后消灭了天花、霍乱、鼠疫、血吸虫病、白喉,改革开放后,又消灭了脊髓灰质炎。作为乡村医生,他们是这一切的亲历者,也是共和国卫生政策最基层的推进者。

每一个上世纪六七十年代后出生的人,童年中都有关于“糖丸”的记忆,那是脊髓灰质炎的活疫苗,液态的疫苗包装在糖丸中,对孩子们有着格外的吸引力。实际上,中国最初制备成糖丸,就是为了延长保质期,方便赤脚医生们上山下乡发放疫苗。

糖丸是孩子们最喜欢的东西,发放糖丸的村医,也因此成为孩子们喜欢的人,甚至成年人也是如此。上世纪六七十年代,李国泰刚成为赤脚医生不久,村民们并不相信这个年轻的小伙子,很少有人主动找他看病,但唯有打疫苗例外,也正是在一次次的疫苗注射中,他和村民之间,建立了最初的信任。

多年之后,糖丸退出了舞台,李国泰却开始了解了“核酸检测”,未来或许还有“新冠疫苗”,变化总在发生,李国泰觉着,那么多曾认为难以战胜的传染病最后都消失了,这次,也不会例外。

最艰难的日子

在广袤的东北平原上,冬季比南方漫长也寒冷得多,摩托车并不是一个适合冬季出行的载具,望奎县先锋村的王印夫妻如今出诊的工具,是一辆汽车。

每天,夫妻俩开车出门,入户随访,调查每一位慢性病老人的情况,随时了解村里的儿童、孕期女性的健康状况,这些,还仅仅是他们日常工作的一小部分。

王印成为村医时,“赤脚医生”这个名字已经停用了,原来的赤脚医生,以及后来成为村医的人们,新的名字就是“乡村医生”,需要经历培训并通过考试之后,才能持证上岗。

改革开放之前,赤脚医生确切说就是半脱产甚至脱产的农民,由村集体供养,每个人按照最高标准计工分。也就是说,即便是一个体弱的女性赤脚医生,也能拿到一个壮劳力最高的“工分”。同时,由于医疗资源的匮乏,赤脚医生成为乡村最重要的卫生服务供给者,因此他们在村里的地位也相对较高,是一份收入高且受尊重的职业,这吸引了很多年轻人投身其中。数据显示,到1975年,赤脚医生这个职业正式出现10年后,全国已经有150多万赤脚医生。

但随着时代变化,农村集体经济与农村合作医疗制度发展一度有所停滞,乡村医生的收入来源消失,变成了完全自负盈亏的个体从业者。

那是一段最艰难的日子。李国泰告诉记者,当时他的孩子还小,家庭负担很重,妻子务农可以补贴一部分,但有时候仍要借钱周转。生活窘迫的同时,工作也不顺利,他用的村卫生室,就搬了4次,最初在村委会边上,后来搬进了村里的一座庙里,再后来,他又自掏腰包,建了一间卫生室,一直用到2000年前后,他又在村边重新建了一间,用到了现在。记者看到,这间卫生室没有木门框,木门直接连接着墙体,李国泰告诉记者,那时候实在找不到更多的木头了。

艰难的处境,使得乡村医生的数量急剧减少,数据显示,到1986年,我国持有乡村医生证的乡村医生,只有64万人,比11年前,减少了一半还多。

“那个年代,能坚持下来确实不容易,”张瑞廷告诉记者,许多人离开了乡村医生的岗位,要么转行干了别的,要么自己开诊所。张瑞廷的家人,也曾劝他去县城开个诊所,工作轻松,赚钱又多些,但他没答应,“我当初没有进县医院,决心当赤脚医生,就是知道村里人太缺医生了。开诊所确实好过些,但连我也走了,村里人怎么办呢?”

长长的任务清单

李国泰的家里,一个旧的药箱摆显眼的地方,灰黑色的药箱,用牛皮制成,坚韧耐用,防水防撞,正面有一个红十字,这是赤脚医生当年标志性的装备,也是李国泰用过的药箱中,保存最好的一个。

这个药箱早就不用了,换成了县里发的塑料药箱,新药箱中有标配的注射器、酒精棉、各种常用药品,比以前丰富得多。而相应的,村医们的工作,也变得更多了。

在经历了最艰难的日子之后,国家开始重新重视乡村医生的待遇问题,尤其是《乡村医生从业管理条例》的实施,及我国公共卫生服务项目的确定,使得乡村医生的补助得到了法律层面的保障。

在采访中,张瑞廷给记者展示了一份工作清单,包括“卫生监督协管信息报告每月1次”“每年6期健康教育知识讲座”“高血压、糖尿病宣传每月1次”“65周岁以上老人体检、老年人中医药健康管理每年各1次”“0-6岁新生儿随访每人12次,中医药健康管理每人6次”“高血压患者管理每年随访4次”“糖尿病患者管理每年随访4次”“精神病患者管理每年随访4次”……

这还不是他们全部的工作,事实上,我国确定的14个国家基本公共卫生服务项目中,有12项需要最基层的医生参与,它们都在村医的日常工作之中。比如健康档案的建立和维护管理,要求为每一位常住居民包括非户籍常住居民,建立健康档案,并定时更新维护。

做这些工作,村医会得到多少报酬呢?2020年,我国基本公共卫生服务经费补助标准为74元每人,这是国家购买公卫服务的价格,按照规定,村医承担40%的工作量,可以拿到40%的补贴。

以2000人的村庄计算,理论上,村医每年可以拿到59200元。但实际上,他们的工作,还要经过上一级卫生机构的考核之后,按照考核成绩发放,考核成绩较低的,拿到的补贴也低,很少有人能够拿到全额补贴。2017年,一份发表在《中国卫生经济》上的调查文章显示,在受调查的300个乡镇中,公卫资金平均拨付比例只有35.83%,最低仅拨付了16.37%。

在采访中,多位乡村医生都认为,这些工作过于繁重且报酬较低。一位河北邯郸的村医告诉记者,每年必须完成的公共卫生任务,占据了他的绝大部分时间,这还是一次就合格的情况,如果不合格,就要重做。即便合格了,还有评分的问题,收入和评分直接挂钩。在山东泰安,一位村医也同样告诉记者,很难拿到全额的补贴。

乡医老了,谁来接班

许多村医离开了岗位,留下来的,也渐渐老了,越来越多的村医在超龄服务,这和村医人才的匮乏有重要的关系。

张瑞廷告诉记者,他们这一代村医的来源,主要有两个,一个是家里本身有人从医,家学传承,再经过培训之后,成为村医;另一个是从村里受教育水平较高的年轻人中选拨。但在今天,年轻人大部分都出去了,村医的孩子们,许多也不愿意继续成为村医。

在黑龙江,受父亲影响而从医的王印,儿子也学了医,毕业后在县医院工作,不太可能回村接班了。

望奎县先锋村的王冬辉,正在给小患者做检查,她和丈夫王印都是村里的村医。 受访者供图

记者了解到,近年来,为加强村医队伍建设,国家卫生部门出台了许多激励政策,如2020年7月,国家卫健委发布的《国家卫生健康委关于允许医学专业高校毕业生免试申请乡村医生执业注册的意见》中,鼓励医学专业高校毕业生成为乡村医生。在地方层面,各地也曾制定过多种政策,强化村医队伍,如四川制定定向培养制度,为偏远村庄培养乡村医生,安徽有“县招乡聘村用”“退休医生返聘”等措施……

这些政策的推行,在改变乡村医生“空白村”等问题中,确实起到过一定的作用。但乡村医生队伍总体减少的情况,仍未完全改观。新京报记者查阅了2011年来我国“卫生和计划生育事业发展统计公报”,发现乡村医生数量一直在持续减少。2011年,全国乡村医生数量为106.1万,乡村医生和卫生员总数为112.6万,到2019年,全国乡村医生数量降到79.2万,乡村医生和卫生院总数降到84.2万。9年中,乡村医生减少了24万,平均每年减少2.67万。从趋势看,过去9年中,下降速度呈加快趋势,2015年前,每年降幅只有1万至2万之间,2017年后,每年降幅则达到5万。

张瑞廷当村医的年代,村医还是一个受尊敬且体面的职业,当了48年村医,经历过最困难和窘迫的时代,如今66岁的他并不担心自己的老年生活,孩子们早就成家立业了,他的收入,也足够自己和妻子的简单生活。但他也有自己的期望希望通过媒体发出来,“希望能够继续提升村医的待遇,还有解决职业规划的问题,让越来越多的年轻人愿意当村医为乡亲们看病”。

新京报记者 周怀宗 曹晶瑞 田杰雄 李傲 摄影 王巍

编辑 张树婧 校对 李世辉