根据预测,到2050年,全球三分之二的人口都将居住在城市里。但在另一方面,噪声污染、光污染、空气污染、交通拥堵、人与人之间关系的疏离,以及由此导致的无处不在的压力等城市问题让人们充满了苦恼。

在城市生活必然会有损我们的身体健康与心理健康吗?远离城市的田园生活才能让人幸福吗?长久以来,很多人对城市都怀有一种复杂的态度,一方面被城市里的资源、机会等吸引,另一方面,又深深为城市的压力包括密集拥挤的人群、拥堵的交通、工作生活的快节奏以及人与人之间的疏离感、陌生感所累。有的人因为不堪城市生活压力之重,主动或者被迫选择了离开。

电影《迷失东京》(2003)剧照。

德国精神病学家与压力研究专家马兹达·阿德里,引用神经城市学、心理学等的理论,对城市与压力相关的话题进行了详尽的探索与分析。阿德里指出,我们的话语体系一直将城市描述为令我们紧张并想尽快逃离的地方,城市压力是一个很复杂的概念,它混杂有情感、经历以及想法。在某些情况下,压力会损害我们的精神以及身体健康,由压力引发的抑郁症已经成为世界范围内的常见疾病,城市对此并不能免责。

但与此同时,阿德里认为,弄清楚城市压力的来源,选择适合自己压力承受水平的城市,是与城市和平相处的第一步。阿德里相信:城市对我们是有好处的,只要我们学会把它变成一个宜居的地方。

以下内容节选自《城市与压力:为什么我们会被城市吸引,却又想逃离?》,已获得出版社授权刊发。

原文作者丨[德]马兹达·阿德里

摘编丨安也

《城市与压力:为什么我们会被城市吸引,却又想逃离?》[德]马兹达·阿德里著,田汝丽译,中信出版社2020年3月版。

压力下的大城市人的样子,我们大概在150年之前就已经认识了。一直以来,城市都是一个奔波忙碌和喧嚣的地方。但是19世纪后期,大城市的飞速发展创造了一种新的城市生活品质,这种转变是深远的,它改变了城市居民。城市研究者和历史学家谈到了当时定居在大城市里的人的“内心城市化”。

1983年,神经学家威廉·埃尔布写出了我们这个时代日益增长的紧张不安,并且首先从大城市生活中找到了原因。“加上大城市的飞速发展,包括所有的不良发展,”埃尔布在海德堡大学的同名演讲中这样说过,“大城市中的生活越来越精致、越来越让人焦躁不安,疲惫的神经在不断增加的刺激和重口味的享乐中寻求放松,因此让神经变得更加疲惫。”

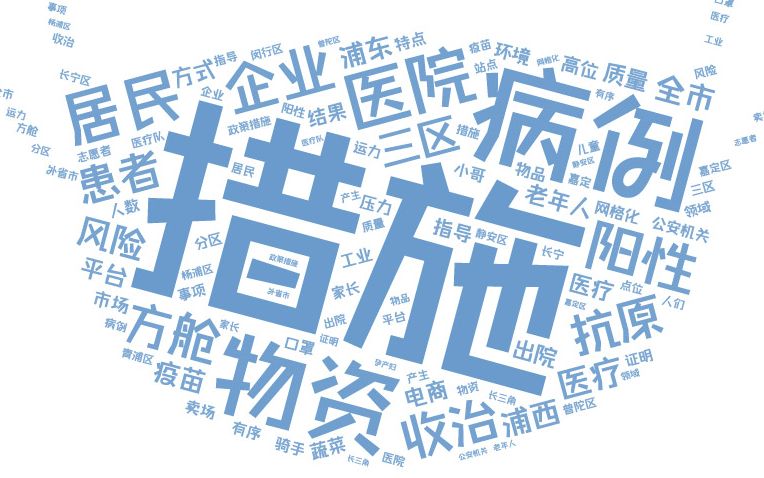

各大城市的人口增长

“神经紧张”,类似的进一步表达是“神经衰弱”,这一概念在神经病学和科普类图书中非常有名,它表达了大城市人的精神状况,与之相伴随的是大都市日益增长的人口密度、噪声强度和越来越快的节奏,以及随之增长的人与人之间的疏离感。城市中的“神经紧张”表现在身体和精神的疲惫、情绪的波动及交替的无精打采与亢奋。其诱因据猜测是因为城市生活产生影响的过度刺激。

在20世纪的第一个十年里,精神病学家阿尔伯特·尤伦堡在柏林写了几篇关于柏林居民的精神生活的文章[《大城市的精神卫生》(1902)、《紧张的柏林人》(1910)],描述了在像柏林这样的城市熙熙攘攘的交通中与不断增长的“道德”和“不道德”的娱乐选择之间消磨的精神生活。

当时许多医生都持这种观点,而且这种观点也因此与很多人的主观经历相吻合。为了表达对城市中日益膨胀的噪声的不满,潮水般的抱怨和投诉涌向市政府和法院。

交通和娱乐是大城市的徽章,同时也是诅咒。这种新的流行病使当时大量涌现的神经和水疗机构出现了意想不到的繁荣。城市研究者格奥尔格·西美尔也记录下了紧张的大城市人的生活景象,并于1903年写出了著作《大城市和精神生活》。“神经紧张”的流行概念和现代人的典型形象由此产生。

每一个城市都有自己独特的生活节奏

事实上,焦虑的大城市人的形象到现在依然存在。就连我们21世纪的城市居民也常常认为自己是被驱动的,觉得我们的城市是一个一切节奏都快的地方。然而如果你仔细观察的话,就会发现很大的不同:每一个城市的气质都是不一样的,每一个城市都有自己独特的生活节奏。

一个城市的节奏是其城市氛围的重要组成部分,作为参观者和游客,我们大部分人更喜欢都市忙乱和休闲的混合。或许正因为如此才会有那么多人喜欢法国的大都市巴黎,它节奏快、人口稠密且经常很忙碌,但同时它也拥有数以百计的风景如画并通常让人感觉很浪漫的广场、胡同和桥,人们可以在那里遐想、午休、读报或接吻。而在上班高峰期,会有源源不断的人流穿过地铁和大区快铁站内迷宫般的走廊。

电影《迷失东京》(2003)剧照。

电影《迷失东京》(2003)剧照。

20世纪90年代中期,我以一名伊拉斯谟交流生的身份去巴黎学习了几个月。我离开奥地利的首都,从多瑙河畔来到了塞纳河畔。我一下子觉得一切都不一样了:这个城市的节奏明显更快。在巴黎期间,我早晨在一家典型的巴黎咖啡馆有固定的位置,它位于马莱区的里沃利街,早晨站在贡多尔咖啡馆前喝着浓缩或奶油咖啡,我能直接感受到这座城市的繁忙。

客人会隔着吧台点东西,他们主要是附近要去上班的邻居,咖啡师飞快地开关浓缩咖啡过滤器,大声地敲打着倒掉里面的残渣,其间他会将上一位顾客一声不吭留在托盘里的硬币数都不数地收到钱包里,同时大声地给他的女助手下指令。那位女服务员为那些为数不多的坐在桌旁的客人服务,他们主要是外国游客,根本不知道在这个时间点人们只会蘸着咖啡吃个牛角面包,以便几分钟后迅速消失。那时,我爱上了那个混合着快与慢、繁忙与从容的巴黎。

很难说一个城市的“节奏”是由什么组成的,但是一个城市的生活、日常、交通和人们的活动是与另外一个城市不同的,这种感觉每个人都了解。维也纳、哥本哈根或温哥华会让我们感觉舒缓或放松,而纽约、巴黎或孟买又或许会让我们感觉忙碌且不安。一个城市的节奏由完全不同的部分组成:居民有多匆忙,他们每天是否要在尽可能短的时间里赶很长的路,城市的人口密度有多高,它的经济是否繁荣且因此使人们的时间变得“更贵”。

气候也扮演着重要的角色。位于温暖气候区的城市节奏明显比较慢,它们给人的印象是,人们做任何事情都要多花一些时间。究其原因可能是,暖和一些的气候会让我们人类觉得放松。也可以说,不同城市的人生活在不同的“时区”。地区不同,时间的价值也会有很大的差别。一些调查显示,生活在相对温暖地区的人走路更慢一些,这不管怎么说似乎也支持了这种观点。

另外还有对守时的不同态度。在汉堡,十点的约会意味着:十,点,〇〇分。在特殊情况下,比如下雨了,你要去朋友家里会面,这种情况下可以允许你迟到15分钟,如果20分钟过去了你还没到,就是很失礼的行为了,尤其是你招呼都不打一声就让对方在那里干等。越往南,人们对待守时的问题就越不严肃,在德黑兰,一个上午十点钟的约会很容易推到下午一点钟才碰面。

与以集体为导向的文化相比,那些对个体发展和个人幸福高度重视的文化拥有更快的生活节奏。关心自己和核心家庭的幸福是比较浪费时间的。人们必须操心自己的生计、家庭的建立、住房、孩子的教育及个人社会形象的建立和维护,所有这些都需要时间和精力。

在那些集体的利益高于一切的社会团体中,个人对自我发展的责任比较小,很多事情都是预先规定好的,或者人们根本没有别的选择,他们生活经历的可变性很小,由此便生出了一种等待文化,而最终导致一种较慢的生活节奏,比如与联邦德国形成鲜明对比的民主德国。在这种走向的文化中,“钟表走得就慢一些”,个体是否加快速度,对他本身和集体来说最终都没有什么明显的区别。一些历史学家甚至认为,对时间的浪费是苏联解体的最主要原因。

巴黎给我的体验是舒适的快节奏,相反,维也纳则是真正的慢节奏,太慢,这使我1992年搬出原本就很安逸的波恩时,也经历了一次必要的节奏转换。我从一个规模相对小一些的大城市搬到了一个拥有150万人口的大都市,晚上我从波恩火车总站上了夜班车,它的站台少到用五个手指就能数得过来,早晨我又从维也纳火车西站下了车,这是一个终点站,它的站台和轨道就像是从球根里长出来的一样。我发现了这两个城市的巨大不同,不仅仅是规模,还有生活的节奏:维也纳明显更悠闲。

是否城市人的生活真的更快一些?

大多数人直觉地认为,大城市的生活更快更忙碌,大城市人拥有的自由支配时间和休闲时间更少。但是事实果真如此吗?或许这只是一种主观印象,因为很多人把比较高的事件密度、比较高的音量和比较大的空间局限与速度混为一谈。令人吃惊的是,是否城市人的生活真的更快一些,这个问题迄今为止几乎还没有人系统全面地研究过,不过还是有一些个人研究给了我们一些启示。

例如,2007年英国赫特福德大学的心理学家理查德·怀斯曼发表了一项研究成果,这项研究测量了世界上32个城市的路人的行走速度。怀斯曼让居民们在离家比较近的地方走18米,并统计了他们所需要的时间。他用了相同的设计、一个星期中相同的时间和一天中相同的时间段做了一个20年的比较研究。

每个人的测试都是在宽阔繁忙且没有障碍的人行道上进行的。需要注意的是,参加测试的人员在行走过程中不能打电话,不能拿着很重的包,而且要一个人走。怀斯曼断定:在20年中,全球的行走速度平均上升了10%。2007年的平均速度为12.94秒,而20世纪90年代的平均速度是13.76秒。

在怀斯曼的研究中,占据前几位的是亚洲大城市的居民,最靠前的是新加坡(10.55秒),这儿的行走速度与20世纪90年代相比甚至提高了30%。位于第二位的是哥本哈根(10.82秒),柏林以11.16秒的速度位列前十,紧随其后的是纽约(12.0秒)。速度最慢的有伯尔尼(17.37秒)和巴林的麦纳麦(17.69秒),走得极其慢的是布兰太尔人,这个马拉维的城市里的人走完20米需要31.6秒之久。

这个结果同时也证明了我们对世界上的城市的一系列常见的想法。一些听起来已经几乎是带有偏见的看法:繁荣的亚洲经济大都市拥有最匆忙的居民,他们几乎没有“慵懒生活”,这儿的城市空间主要用作中转区,最多用作购物区。在伯尔尼,瑞士人在走路时明显也很悠闲。但在那些个人行为对自己的经济收入影响不大的炎热的大都市,人们走路的速度从很慢到极其慢。在巴林的保税区,无论个人干多干少,经济都会照常运转,位于南美的马拉维是世界上最贫穷的国家之一,大部分的居民每人每天的生活费低于1美元。

早在怀斯曼之前大概三十多年,心理学家海伦和马克·伯恩斯坦夫妇就已经发表了世界不同地区的行走速度研究结果。他们的结论也没有什么太大的意外:生活在大都市的人比生活在农村的人走得快。他们认为,城市里的人走得更快是人在面对人群时一种心理上的防御和保护反应。

20世纪80年代末期,两位地理学家再次研究了城市和农村地区居民的不同行走速度。他们的结论证明了伯恩斯坦夫妇的测量结果,但是两位地理学家并没有做太多心理方面的说明,而是从国民经济学的角度解释了这一结果:城市越大,其经济绩效就越高,因此城市人的生活时间就“更有价值”,其生活就会更快、更忙碌。

电影《西雅图未眠夜》(1993)剧照。

电影《西雅图未眠夜》(1993)剧照。

有关哪些因素会影响城市人的生活节奏的问题,在20世纪90年代也有两位密歇根大学的心理学家对此感兴趣。两位心理学家计算了来自31个国家的行人在晴天的行走速度,还让他们假装客户去邮局买一张标准邮票,并用尽可能小面值的钞票支付,他们从提出购买请求到拿到找零的时间都被精确地测量并记录下来。

此外,在每个调查的城市中,两个人都用15个公共时钟来计算这些行人到底是怎么走的——以衡量各个城市中的居民对时间和守时的重视程度。这两位心理学家的观察证明了他们最初的猜测:一个城市的经济实力对生活节奏有着决定性的影响。此外,气候和个性特征也是决定性因素,城市越冷,它的居民在路上的行走速度就越快。

该项研究结果显示,生活节奏最快的城市全部都在欧洲的高收入国家(苏黎世、伯尔尼、都柏林、法兰克福、罗马、伦敦、斯德哥尔摩、维也纳、阿姆斯特丹)。在排名前十的城市中,亚洲只有东京和香港。欧洲城市中的一个例外是排在第21位的雅典,纽约的排名在中间,排名最后的是里约热内卢、雅加达和墨西哥城。虽然随着节奏变快,心血管疾病的发病率也在增加,但是住在快节奏城市的人满意度却更高,可能是因为他们总体上都生活在福利水平比较高的国家。

如果说经济实力会影响生活节奏,那么能不能反过来说,生活节奏也会影响经济实力呢?事实上这是我们的出发点,更加忙碌的生活和更高的时间物质价值会带来经济效率的提高。另外还有一点:一个重视个性和速度的环境对那些喜欢比较快的生活方式并在这种环境中感觉很舒服的人来说是很有意思的。所以,快节奏的人会吸引相似的人,随着时间的推移,城市的节奏也因此越来越快。

当然,这样的研究只能描摹出一个小片段,而现实情况却复杂得多。

为什么我们会觉得噪声是一种压力?

今天的城市人比一百多年前的城市人对噪声的危害要有意识得多。但是为什么我们会觉得噪声是一种压力?“噪声是来自他人的声音。”第一次世界大战后,现代化的敏锐观察者库尔特·图霍夫斯基是这样概括的。实际上,他的这种观点已经非常接近噪声的科学定义了:噪声是不受欢迎的声音。同时,噪声还是人类主要的环境压力,根据世界卫生组织的统计,它排在空气污染之后,位居第二。在压力心理学中,长期接触噪声是影响健康的压力。

关于噪声对人类的影响已经有了很好的科学研究。干扰性的噪声会导致肾上腺素、去甲肾上腺素和皮质醇等应激激素的分泌,然后就会开启机体中有名的应激反应链:血压和心率上升,凝血能力及血液的糖分和脂肪含量增加。这也增加了患心脏病和中风的风险。

顺便提一句,在我们不自觉地感知噪声时,这种反应也会触发,比如在睡眠中,这种情况主要发生在那些已经有睡眠障碍的人、慢性病人、年纪较大的人和倒夜班的工人身上。再顺便提一句:人们面对噪声越焦虑,应激激素分泌得就越多。除了听力障碍、睡眠障碍和心血管疾病之外,噪声对身体健康的最重要影响还有心理方面的,如注意力减退或神经质。

孩子对持续噪声的反应尤其敏感,因为他们平衡慢性压力的能力比成年人差。因此,学术论文中经常会写到暴露在噪声中的孩子的注意力问题。在这些注意力不集中的孩子当中,各种影响因素经常会变大,因为他们通常是来自社会的弱势家庭和比较差的居住环境。英国科学家研究了儿童获得阅读能力的年龄与他们接触到的噪声之间的联系,其结果是:学校和居住地的飞机噪声每增加5分贝,孩子学会阅读需要的时间就增加两个月。

电影《巴黎,我爱你》(2006)剧照。

电影《巴黎,我爱你》(2006)剧照。

无法避开的噪声是特别能给人造成干扰和对人的心理造成伤害的。我们无法理解它的意义,它干扰我们的注意力,打扰我们和别人的交流或我们的休息,比如我们住在一条繁忙的街上,或者我们的办公室在一条满载的铁路线旁。我们很难给造成干扰的噪声一个通用的界限值,因为每个人对声音的评分都是不一样的。这取决于你是否有意地去屏蔽它或至少去影响它(比如你可以关上门让自己安静一些),或者你主观上是否有不适感(比如当邻居家的孩子练习拉小提琴的时候)。

只有很少的声音能让所有人感到不适,这其中包括尖锐的声音,比如粉笔或指甲划黑板的声音,或者特别粗暴的声音,比如柴油发动机的轰鸣声。我们对这些声音反应特别敏感是有进化的原因的。高频范围内的声音有信号的作用,比如小孩的叫喊声或同类临死时的叫喊声。低频范围内的声音,特别是有穿透力的嗒嗒声或咆哮声,它们在我们的历史发展中指向的是危险的动物,这种声音出现的时候意味着会有生命危险。

但是为什么同样一个声音,一个人听了会不舒服,另外一个人却不受干扰呢?确切的原因我们目前还不清楚。一些研究提出,胆小的人对日常环境中的压力如噪声、脏污或气味更加敏感。有些研究者甚至提出这样的观点,天生就对噪声敏感的人,他们对其他的环境刺激的反应也更加敏感。工业国家中有三分之一的居民属于这种特别敏感的人群。通常情况下,如果同时存在别的让人不适的刺激,人们对噪声的敏感度会更高。

我们常常是在城市的噪声忽然消失的时候才会注意到,原来它是多么烦人,也就是说人们的反应经常是反过来的:我们留意到了安静,没有留意到噪声。只有当我们在公园里散步或周末去郊外游玩时,才会意识到周围是多么安静。我们习惯了日常的喧嚣,只要它没有超出习惯的范围。

在日常的噪声之外还有环境噪声,它侵入我们的家里,打扰我们,而且你没办法屏蔽它。它会以一种特殊的方式触发“领地压力”。我们回想一下前面章节中提到的把电视声音开得很大的邻居,如果一个外部的声音源发出的噪声越过我们的边界逼近我们,我们就会觉得在自己的领地中受到了威胁。很多人把故意发出的噪声也看作是对领地的侵犯行为,比如在住宅区街道上轰鸣的赛车。此刻的噪声不仅是一种声音压力,同时也是一种社会压力。

另一方面,如果我们觉得噪声源随时都能关上,就会更愿意接受噪声,让自己不再继续受其干扰。对此,心理学家D.C.格拉斯和J.E.辛格尔在20世纪70年代初期做了一个富有启发性的实验。他们发现,被置于城市噪声中的受试者在校对任务中的注意力明显下降,但是只要让他们觉得噪声随时都能屏蔽,他们在各方面的成绩又会明显提高,即使他们根本没有屏蔽噪声。

城市噪声有官方规定的标准,它界定了哪些声音“太大”,会给人造成困扰:不打扰夜间睡眠的声音在30分贝以下,30~40分贝的声音会让睡眠不宁。此处,不同个体之间的敏感度差别很大,55分贝及以上的声音会让一大部分人有严重的睡眠障碍,从而引发心血管疾病。

如果不想被城市的噪声干扰太多,我们可以做些什么呢?经过验证,最好的减轻噪声压力的方式是去理解一种噪声是否有意义,有什么意义。例如与对飞机完全陌生的人相比,机场的工作人员在家里就很少会受到飞机声音的打扰。

电影《绝美之城》(2013)剧照。

电影《绝美之城》(2013)剧照。

有时,搞清楚某种噪声产生的原因就能对我们有帮助,它能帮助我们更好地理解噪声背后的“意义”。亲眼看到某一段路需要修整,修完我们才能重新安全、方便地走在上面,这对我们是有帮助的。同样,如果你能想象到某种噪声是有时间限制的,比如邻居家烦人的地板摩擦声第二天就会消失,这也是有帮助的。知道了噪声产生的背景,面对它我们就不会那么无助了。当然,这主要适用于有时间限制的噪声,如果是持续的噪声,这个策略就没那么有用了,比如家门前一段繁忙的铁路或高速公路。

太多的选择让人精疲力竭,以致最终做不了决定

太忙、太吵——谈到大城市压力的时候,我们经常这样抱怨。同时我们也很重视城市提供给我们的消遣和各种各样的选择。不过丰富多样的选择也是个问题。一位对艺术非常感兴趣的医生同事最近抱怨,自从他搬到城市之后,一直感觉自己待的地方不对,尽管有太多休闲、教育、文化的选择,可他从来都没有特别满意过。他每做一个决定,比如去看电影,都会不断地想,自己是不是错过了别的什么重要的机会。这对他来说就是城市压力。

我确实不能否定他的想法,因为“更多的选择”不能自动和“更多的满足感”画等号。从某一个点起,更多的选择就开始意味着压力。从心理学研究中我们了解到,当我们有各种各样选择的机会并需要从中决定选择哪一个时,我们就会觉得不满意,因为随着选择机会的增多,要求也随之提高了。如果我们需要鞋子,而在一家商店里正好有一双大小合适的,我们就会很高兴找到了自己想要的,然而如果有一百双不同颜色不同款式的鞋子,我们肯定就会想要选出最漂亮的,那么这种寻找就变成了痛苦。

心理学家称之为“选择太多效应”(Too-Much-Choice-Effect)。与有限的可选择性相比,拥有太多选择的人会因为奢侈的选择性而感觉更糟。纽约哥伦比亚大学的心理学家谢娜·伊耶加和斯坦福大学的马克·莱珀在一项研究中证明了这一效应。他们在一家超市的入口摆上试吃的果酱,一次是6种,一次是24种。

电影《出租车司机》(1976)剧照。

其结果是:选择多的货架前聚集了更多感兴趣的人,但是只有3%的人选择购买其中一种果酱;而当选择较少的货架摆出来时,周围驻足的人比较少,但是却有30%的人选择了购买。结论是:选择太多,动机和决策的快乐就会受到影响。美国经济心理学家巴利·施瓦茨将其称为“自由的专政”,他认为,太多的选择让人精疲力竭,以致最终根本做不了决定。

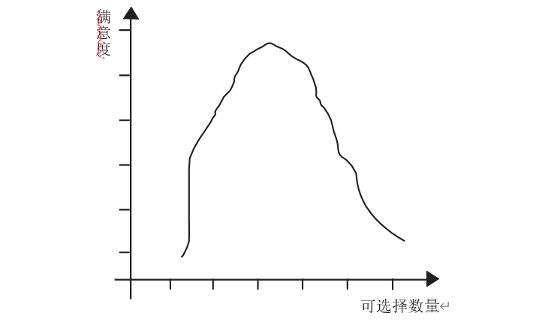

但是,经济学家埃琳娜·鲁特斯卡亚和罗宾·霍加斯的研究显示,这并不意味着选择少就是好的。他们在受试者面前分别摆5个、10个、15个或30个数量不同的装礼物的盒子,让他们从里面给自己的朋友选一个。当有10个可以选择的盒子时,他们感觉最舒服,当有15个选择时他们的满意度就下降了,当有5个或30个选择时,他们感觉最不满意。也就是说,满意度曲线的走向呈倒U形。

随着可能性的增加,满意度先上升后下降。

当我们面对很多选择的时候,最终不满意的风险就会增加,也就是说,如果电影院的座位太靠前,点的菜不如想象的好,或者从盒子里拿出来的夹心巧克力不太符合我们的期望,我们马上就会想到其他的许多选择,不自觉地就会对自己的选择更加不满意。我们拥有的选择越多,对结果的期望值就越高,而期望值越高,当结果很好但是不够完美的时候,失望的可能性就越大。

在拥有自由选择权时要求过高的问题在健康心理学中也是众所周知的。当今,因为生病去看医生的人,几乎没有谁能得到一个明确的指示,要做什么不要做什么,医生更多的是会跟我们讲明各种治疗的可能性、副作用和风险,然后让我们自己做决定,是做手术还是接受药物治疗,或者可能因为某种风险什么都不做。这被称为“患者参与决策”。然而在这种情况下患者很少能做出完全自由的选择,大部分人会问医生,要是医生是自己的话会怎么决定。

最后,我建议因为城市过多的选择而倍感压力的朋友采用“隧道视线策略”,在几分钟内,他就可以有意识地因为自己的选择而高兴。比如当他决定了晚上去看电影,就要将思想和感觉百分之百地集中于此,让自己“进入隧道”,将所有自己原本感兴趣的选择给屏蔽掉。

本文选自《城市与压力:为什么我们会被城市吸引,却又想逃离?》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有。已获得出版社授权刊发。

作者丨[德]马兹达·阿德里

摘编丨安也

编辑丨张进

导语校对丨王心