舞剧《花木兰》吸收了中国传统舞蹈刚柔并重的特色,以现代编曲手法重新整理中国传统民间曲调,再现这一传诵千年的传奇故事,以“孝”“忠”“勇”“节”“爱”为主线进行串联,讲述了北魏时期一位美丽少女走向巾帼英雄的旅程,打造出一条“自我发现”与“自我认同”的故事线。舞台融入现代舞台科技元素,重塑一代巾帼英雄史诗。

舞剧《花木兰》主创班底均由国内一流艺术家组成。由诗人、词作家朱海编剧,国家一级作曲杜鸣担任谱曲。总编导更是由曾联手打造了舞剧《沙湾往事》、《杜甫》、《永不消逝的电波》等多部优秀舞剧作品,两度摘得“文华大奖”,被业界称为“舞坛双子星”的80后编导周莉亚、韩真担纲。“花木兰”一角则是由现任中国歌剧舞剧院演员、“荷花奖”金奖获得者郝若琦出演,卫将军一角由宁波市歌舞剧院首席演员夏天担任。舞剧《花木兰》对我国传统故事进行了艺术创作再演绎,与中国传统的花木兰形象有所不同,更多表现了爱和追求和平的主题,传递着无私、负责与担当。近日,该剧编导周莉亚、韩真在国家大剧院与观众分享了舞剧创作的心得体会的同时,也接受新京报专访揭秘创作背后的故事。

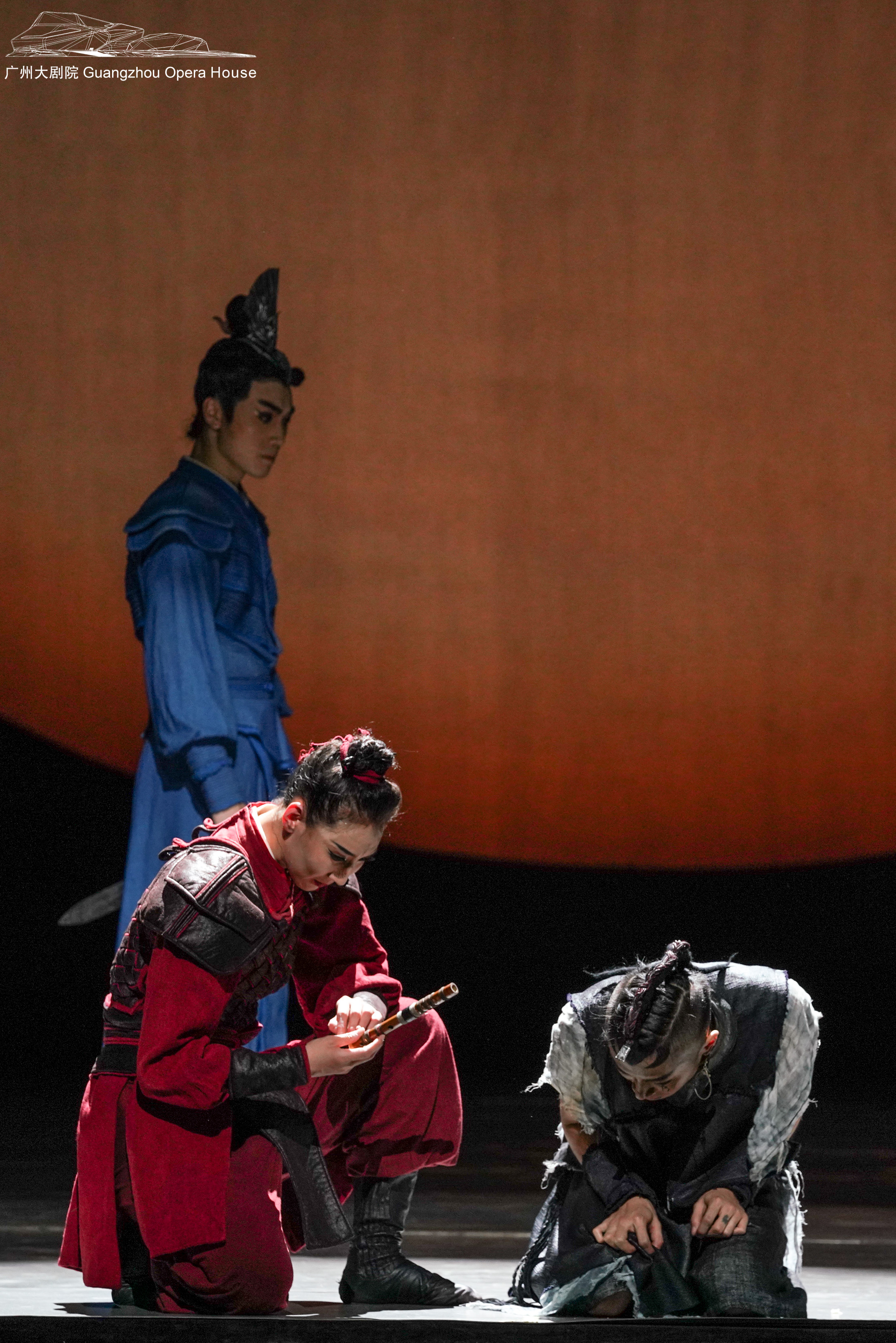

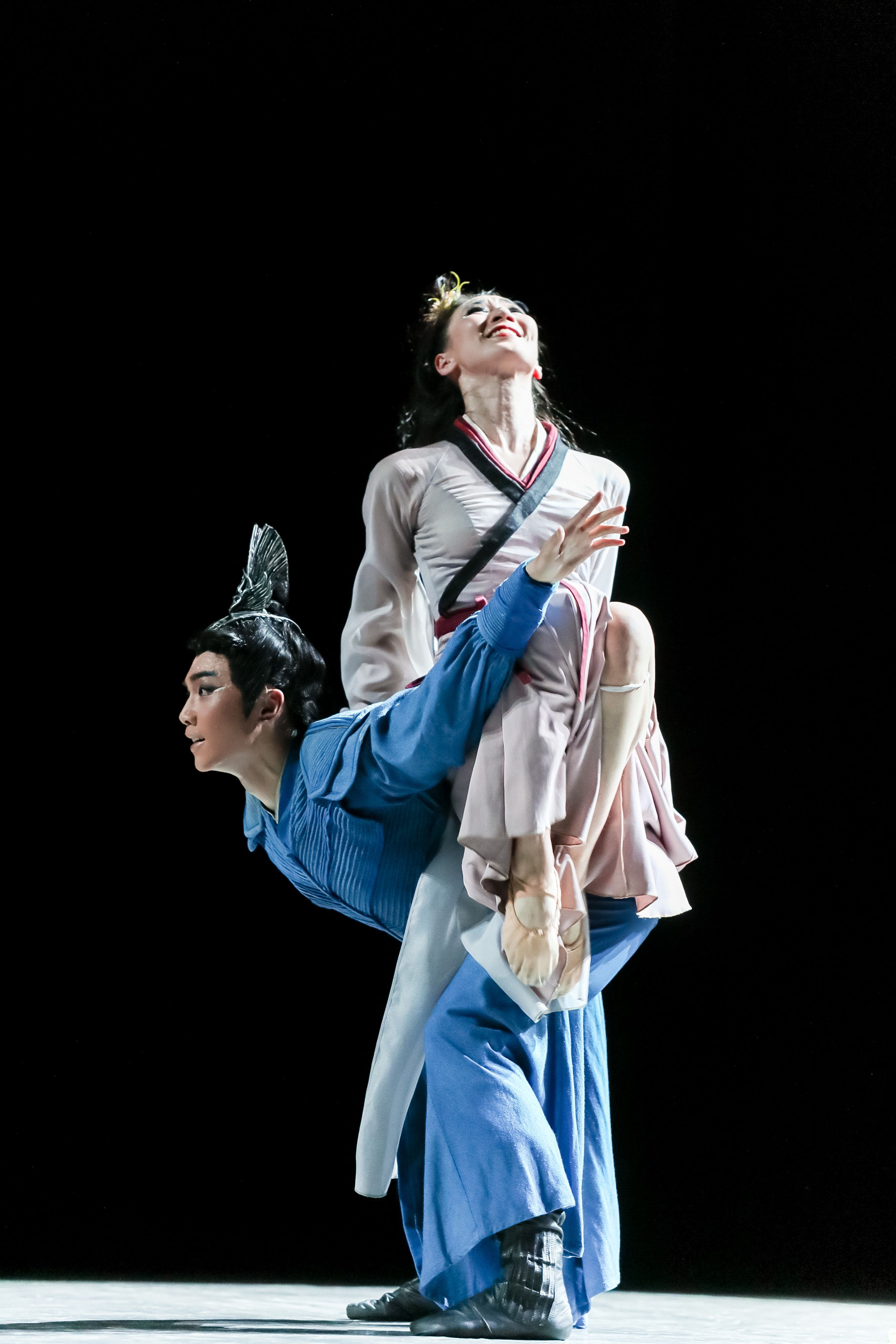

舞剧《花木兰》剧照

“武侠梦”寄托于作品

借助三个不同阶段男性,完成“花木兰”的塑造

作为北京舞蹈学院的同学韩真和周莉亚,不仅是生活中亲密无间的闺蜜,也是工作上合作多年的创作伙伴。与外向善谈的周莉亚相比,韩真显得更为低调不善言辞,而正是这两种性格上的互补,也造就了如今的舞剧《花木兰》。韩真透露:“武侠梦一直是我们儿时的共同梦想,当接到《花木兰》这个题材,骨子里自然而然产生了仗剑走天涯的气魄,而这部作品就是把梦想寄托于作品当中的一次实现。”

“木兰从军”作为一部千百年来家喻户晓的题材,在忠实于花木兰的原型的基础上,此次韩真、周莉亚也是借助三个不同阶段的男性,来完成了这一经典女性角色的塑造。剧中,除了亲情角色父亲,爱情角色卫将军,还创造了一位在以往花木兰题材中,从没出现过的角色敌国战争孤儿“柔儿”,来帮花木兰完成了一段母性角色的塑造。

舞剧《花木兰》剧照

舞剧《花木兰》中,爱是作品一以贯之表达的核心主题。从开始木兰和卫将军之间,遵循传统不越雷池半步的情感表达。到她在战场上,听到“柔儿”吹奏乐曲,想到的家乡,想到家中孤独的父亲后唤起的思乡之情。尤其“柔儿”虽然是敌方的孩子,但在女性眼里,他只是个孩子,木兰想去用爱感化他。韩真认为,当她用女性的视角,特别是用爱去表达作品,所能辐射到的情感最丰富。“我们都有父亲,换位思考一下,花木兰虽然是替父亲上战场,已经是大孝了,但对她而言是带着巨大的遗憾走向战场的。当她多年后,最终脱掉军装荣归故里,也是因为爱,爱家乡 ,爱父亲,她宁可在内核里完成自己作为女儿的形象,而不想自己变成一位女将军。”

双人舞加入武打元素

“圆”的概念贯穿始终

在舞剧中,双人舞通常是作品最具标志性的表现,创作者会设计两到三段可圈可点的“大双人舞”来增加作品的精彩度。韩真透露,女主角郝若琦身高有176cm,在舞蹈设计上尽量避开木兰和卫将军的双人舞,因此只编排了两段。而在这两段双人舞中,修改次数最多的则是第一段将军和木兰夜间相遇,视觉上是两个男人在对打,不同于传统优雅浪漫双人舞的形象。

舞剧《花木兰》剧照

整段表演下来,两位舞者需要把所谓武术电影里的对打,用长镜头的方式全部在舞台上展示出来。周莉亚觉得,舞蹈演员的动作,多是讲究柔和和延伸感,但武术讲究短平快。武术的气是往下沉的,舞蹈是往上提的 ,这对舞蹈演员来说,近乎一种打碎后的重塑 。

在舞剧《花木兰》中,这段对打场景在舞台上持续了近五分钟。韩真介绍,演员每一次的出拳,力道都是真实的。虽然里面融合了舞蹈,但为了感受力量,郝若琦平日训练中从来不带护具,常常一天下来,整个小臂全都是青紫的,需要一两个星期才能完全恢复。“电影里可以用镜头切换呈现给观众,但舞台上表现的一切必须保证真实。”

在《花木兰》中,两位编导在多处叙事表达中运用了“圆”的概念。不仅舞台采用可移动的圆环转台,序幕里也有表现少女木兰对镜贴花黄,圆而大的铜镜与圆形饭桌等特别设计。周莉亚觉得,除了塑造人与整个故事之外,她希望舞台上的呈现效果具备舞剧独有的视觉和美学独有的一面。“中国人讲究团圆和圆满,这里也蕴含了我们对于战争的看法。另外,舞剧表现上也不像影视剧,可以感觉到时间的流失。舞剧表现时间终归有局限性,花木兰从军数年,历经岁月洗礼,肯定打了无数场战争,而随着圆形转台的转动,不断地闪现出的人和事件,也从侧面代表了时间的流转。”

舞剧《花木兰》剧照

【对话】

新京报:你们如何以女性的视角,来导演一部女性题材的作品?

韩真:当我们站在女性的视角执导花木兰的时候,从她上场第一刻,不管是替父从军还是荣归故里,我们会站在一个女人的角度去考虑问题,当花木兰作为女儿或是姐姐的时候,她的内心感受是什么?

比如,我曾经与主演郝若琦探讨剧中出现过两次跪,第一次她拜别父亲,那个头磕得一定要扎实,有速度。不能犹豫,那时候木兰年纪小,心里就是有一股勇气和冲动。犹豫了就会舍不得,必须速战速决。她第二次跪是她卸下铠甲回到家的时候,跪的速度非常慢。我们完全站在女性角度的考虑,作为女儿此跪五味杂陈,憋了一肚子的话,十年没有告诉父亲。当她看到的是父亲已经逐渐弯曲的身形,那个时候五味杂陈都写在心里边。作为一个女儿,你的跪必须缓而又缓慢而又慢,俯下上身的时候也是慢的。给观众以想象空间,在那一瞬间,脑补出她的抽泣声与内心复杂的情感,或者这也是站在女性视角创作最重要的组成部分。

舞剧《花木兰》剧照

新京报:《花木兰》是观众非常熟悉的故事,当它变成舞剧的时候,创作者会赋予它一种怎样的精神内核?

韩真:精神内核就是成长,而且成长里面也包含一种认同感。女性在一个男权社会当中,她只有建立了军功,最后即便发现她是女人,她可以保下她和她的父亲,可以这么说,她是为了家,为了父亲,她有这样的勇气。

同时在一个男性社会当中,一个女性得到真正的认可,这是一个女性在社会当中的成长,也是一个时代的成长,最终我们为什么要安排花木兰在三军之前甩下自己的头发,去祭奠她和将军的爱,同时后面的将士看到长发的作为女性的花木兰,还甘愿单膝跪地去接受花木兰对他们的率领,这就是一种成长和认同。花木兰完成了她自己的成长,这个社会由男性向女性的尊重也完成了一种认同,我觉得这也是一个核心。

舞剧《花木兰》剧照

新京报:对于角色的选择有什么难度和标准?

周莉亚:我们当时决定挑选郝若琦成为“花木兰”的时候,其实内心是非常纠结的,但当我们确定要用她的时候,又是很坚定的。传统舞剧里肯定会有双人舞,但是我们要知道面对郝若琦1米76的身高,得选择多高的男孩子才能把她举起来,所以当时选男主角的时候也很纠结,试了很多动作。当时选用武术对打的形式来做第一段双人舞,也是出于这个原因,我们会因为演员的不同,重新地创造角色和编排一些舞段。

舞剧《花木兰》剧照

在选郝若琦的时候,我们也觉得她真的算是中国舞蹈界里为数不多的真正能够承担这个角色的女演员。因为《花木兰》是一个古典题材,但学古典舞的女孩子一般都是非常柔美含蓄,要让她们突然去表现花木兰这种角色的时候,很多女孩子是很内秀的。郝若琦不是这样的,她拥有很外放的性格,所以我们选择了她。

新京报:此次在北京的演出中,做出了哪些新的调整?

周莉亚:其实我们一直都在做调整,可能会在最后她和将军的位置,包括将军为她赴死的那一段做一些新的调整。

韩真:作为导演可能追求的就是细节上的无瑕,但是这种调整不见得每个观众都能捕捉到,对某些观众来讲这个地方得调整可以说是微乎其微,但是我们要去完成自己创作上面的一个完整性。

舞剧《花木兰》剧照

新京报:在舞剧《永不消失的电波》中,我们已经深深感到你们在舞剧上美学的展现,《花木兰》中你们所追寻的美学理念是怎样的?

周莉亚:这个作品里,我们用到“圆”的概念,这和《永不消失的电波》很不一样,“电波”主要用到很多的设计都在配合叙事,我们便选用到了灰、白两种颜色,也是希望营造的是一个黎明前的黑暗。“电波”在色彩方面,包括灯光没有用柔光,打出来的光都是完全有棱角的切割感,这是“电波”的不同。

在创作《花木兰》的时候,我们更多选用的是用颜色上的冲击,比如,观众能看到家园的绿,也能看到战争的红,夜袭时候,偷袭的人弯刀上面折射出来的银光等。花木兰在视觉表现上,更多的是颜色的撞击,有点像中国的绘画,轮廓不像“电波”那么的直角,完全是撞击,晕染在一块的感觉。

新京报记者 刘臻

编辑 徐美琳 校对 卢茜