范蠡,字少伯,春秋战国时期著名的政治家、军事家、思想家,也是经商有术的大实业家,有“一代名相,千秋商祖”之美誉。《史记》载:“范蠡事越王勾践,与勾践深谋二十余年,竟灭吴,报会稽之耻”,后来范蠡以为“大名之下,难以久居”,“且勾践为人可与患难,难与同安乐”,遂“弃官经商,定居于陶,卒老死于陶”。陶者,泰山西麓今肥城陶山是也。

关于范姓的姓源,可以远远地追溯到4000多年以前,有专家认为其作为一个辉煌的钜族著姓,比许多其他姓氏更为特殊之处则在于自己姓氏的来龙去脉极其清楚。据《姓纂》所载: 帝尧刘累之后,在周为唐杜氏,周宣王灭杜,杜伯之子温叔奔晋为士师,曾孙士会,食采于范,遂为范氏。” 士会的子孙以邑为氏,俱为范姓。范氏的始祖,在得姓之初便已十分显赫,自士会以后,范武子、范文子、范宣子、以及范献子,世代俱为晋国之上卿,可谓左右早期政治的世家钜族之一。泰山一带“泰安无二范”之说素有流传,其东麓、南麓的范氏家族见于当地方志始于明,传为文正公范仲淹之后。而世居泰山西麓陶山者自称范蠡之后,与前者一脉相承;“陶山,古越王勾践臣大夫范公蠡归湖隐居处也……”(陶山观音洞明崇祯四年石刻)。因而提及陶山范氏,自然言必称陶朱公。

“范蠡浮海出齐,间行止陶山”

范蠡“弃官经商,定居于陶,卒老死于陶”,关于“陶”之所在,曾有争议。1997年4月,全国范蠡研讨会在肥城召开。国家文物局原局长孙轶青、山东大学原校长吴富恒、北京大学教授于希贤、中国地理学会历史地理专业委员会主任陈桥驿等权威人士一致确认,范蠡死后葬于肥城陶山无疑。其实历代志书及碑刻有关范蠡止于陶山一说也不乏记载。

唐贞观李泰《括地志》有载范蠡“止此山之阳也”,“今山南五里犹有朱公冢”;唐元和李吉甫《元和郡县图志》亦注明陶山为“范蠡葬处”。

宋代《太平御览》载“齐地记曰范蠡浮海出齐,变姓名自号鸱夷子皮,间行止于陶山,因号陶朱公焉,后改曰鸱夷山……”。

明嘉庆二十年《肥城县新志》卷五《古迹志》载“范少伯墓,在陶山,王幼学所谓陶山南有范蠡冢是也”,卷六《金石志》又载“唐范蠡墓碑,在陶山西峪”。

清学者唐仲冕《岱览·陶山》载“越后,(蠡)扁舟至齐,止于陶,号陶朱公,即今肥城陶山是也”。其它文献如《东周列国志》、《肥城乡土志》等亦有此类记载。

此外,位于陶山之阳因临古寺幽栖寺而得名的幽栖寺村,于2001年初春在村后一井中发现并挖掘出了明代、清代及民国三个时期的石碑共八块。经专家考证,其中三块系明代重修幽栖寺时所刻。这批石碑是“文革”期间幽栖寺大殿被拆时从寺里运出修砌井壁的。其中一块为明崇祯七年立,碑上刻有“太史公纪范蠡避地居陶,陶为通衢厖”,另一块上刻“幽栖寺何为而名世,以越大夫范蠡自春秋迄于今也”。这些石碑的记载进一步证实了专家学者关于范蠡死后葬于陶山和范蠡墓在肥城陶山的论断。

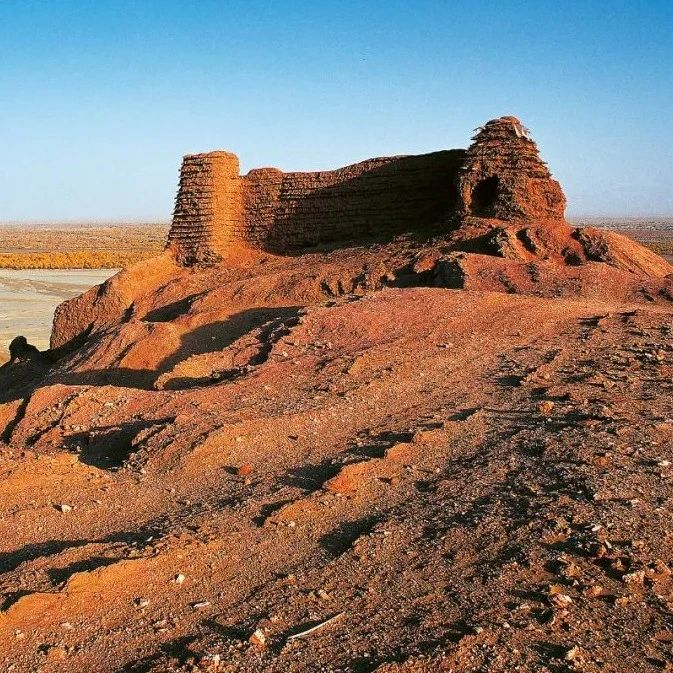

2002年,在海拔502米的陶山(泰山山脉之余脉)主峰西麓,笔者首次瞻吊了范蠡墓。当时,因幸得范蠡陶山风景区董吉香先生亲为向导,此行考察无疑多了几分便利。

但见范蠡墓恰在陶山之山口处,三面环山,峰峦叠嶂、洞府清幽。南则一马平川,据传古有“鸱夷湖”,烟波浩淼,通连汶河、济水、东平湖、梁山泊诸名川大泽,至宋代概施耐庵所谓八百里水路之一脉。今有“望湖岩”、“缆船桩”尚在,而地名“湖屯”,即源于此。2400年前,范蠡墓便傍湖依山而建,如此风水宝地,可谓“背山面湖固根基也”。

据史料记载,墓之四周原有围墙,墓侧则有8株千年古柏,而临墓地更有遮天翳日的古柏林。墓前曾有墓碑三块,以“秦碑汉赞”最为知名。清代著名学者唐仲冕(自号陶山居士),任泰山书院院长间所著《岱览》记载,“有篆碑曰:‘忠以事君,智以保身,千载而下,孰可比伦。’李斯从上封泰山还,闻蠡墓在此留题”,是为“秦碑”;《岱览》又载,“一日,有老人自称青松子(传为汉相张良)对墓三笑三点额,即而手指墓,口颂‘霸业朽,忠名在,此堆土,黄金块,传万古,人人爱,纲常维,宇宙赖’。颂毕,化为香风不见。遂刻其语为汉赞。”

墓左前方为范蠡祠、幽栖寺遗址。范蠡祠廊前抱柱联曰:“赤心报国兴越时竭能洁己,立志铢奸灭吴后独善知人”,东边石柱刻有年号“靖康元年(公元1126年)”,西边石柱则刻有年号“嘉靖十五年(公元1546年)”,可见祠堂历代重修多次。祠内范蠡像两侧曾有石柱楹联曰“避君隐陶称朱公留芳百世,聚财万贯济黎民功盖千秋”。临范蠡祠为幽栖寺,“古寺由来久矣”(唐广明二年即公元881年“佛顶尊胜陀罗尼经幢”题刻),原占地10余亩,曾有大雄宝殿,气势恢宏,雄伟壮观,而四周碑碣林立,古木参天。据专家考证,此寺以唐代为兴盛期,而金代又作大规模改建。光绪十七年《肥城县志》记载,此寺僧人曾多达八百余位,周边八村俱为寺院佃户,实为泰山西部第一大寺。

范蠡祠、幽栖寺遗址附近,“秦砖”“汉瓦”俯拾即是。笔者拣其碎片,由董吉香先生鉴明真伪,带回为念。陶山周围出土文物也甚多,范蠡墓旁曾捡到石斧、石铲,范蠡墓东南约一华里则为商周文化遗址,其他村落所出土的春秋战国时代的陶器、青铜器、汉代大型墓葬文物则更为常见。据专家称,早在泰山南麓大汶口文化时期,泰山西麓这陶山附近已有一支原始部落活动踪迹,称其为古代文明发祥地之一,当有一定道理。

“故言富者必称陶朱公”

古人称买卖为“生意”,很有些道理,而且生动。在陶山下采访,可以遇到很多古老的村落,地名大多与生意相关,如山阳铺、衡鱼铺、王瓜店、兴隆店、旅店、小店、钱庄等等,可以想见当年范蠡利用牲畜、皮肉、桑麻、手工制品,与外地换物,买卖昌盛的景象。因范蠡自称鸱夷子皮,陶山又称鸱夷山,山前湖泊则称鸱夷湖,当地有民谣“范蠡归湖上了山,张良归山进了湖”(汉相张良墓在微山湖)。同样流传甚广的还有“四处来经商,陶山无饥荒”,“挖了范蠡墓,穷汉能变富;打开范蠡坟,使不清的金和银……”,范蠡在其时乃至后世的巨大影响由此可见一斑,正可谓“范蠡隐名三徙至,陶朱潜迹万代传”(语出《陶洞清幽》,为《肥城县志》所录)。

陶山之阳常见范姓人家,因笔者同姓,其关切之情实在是溢于言表;陶山之行可谓如归故里,而对范蠡更多了一些感性认识。在此间,听到许多关于范蠡与西施的轶闻趣事。陶山有三十六峰、七十二洞,其中便有西施洞,相传“秀色掩古今,荷花羞玉颜”(李白诗句)的西施曾生活于此。是为传说,尚待考证;金代刘仲杰在此题诗曰:“不知古寺东山洞,曾与西施共隐无。”

经实地考察,笔者见此洞保存完好,洞前左侧有一平顶的天然石柱,为清代《肥城县志》所述“梳妆台”一景,洞前右方则是前文所提及“望湖岩”、“缆船桩”,另有“忠智岩”、“铸金洞”。“铸金洞”者,乃范蠡将经商所得小币铸成大钱之所。这些古迹至少说明当年鸱夷湖之大(已临近海拔480米山崖上的西施洞),同时也是范蠡经商 “致产积居” 的佐证。

不妨再从史志的角度分析。据《史记·越王勾践世家》载,范蠡“止于陶,以为此天下之中,交易有无之路通,为生可以致富矣”,《货殖列传》又载“朱公以为陶天下之中,诸侯四通,货物所交易也”。太史公两写范蠡对陶地之看中,一则陶山位于“天下”之中,二则水路往来之便利。从陶山景区提供的“范蠡止陶山位置示意图”上看,古陶山地处齐、鲁、卫、济西交界,确为“诸侯四通”,而鸱夷湖通达于汶水、济水、东平湖、梁山泊、大野泽,如此物华天宝之地,难怪范蠡感叹“为生可以致富矣”。

前有湖泽,可养鱼;背靠陶山,可畜牧。关于养鱼,范蠡所著《养鱼经》可谓迄今世界上最早的养鱼文献,现有北魏贾思勰的《齐民要术》缉本,当为其治家聚财之道;关于畜牧,据《东周列国志》(明朝冯梦龙编、清朝蔡元放校订本)第八十三回载,范蠡“弃官隐于陶山,畜五牝,生息获利千金”。范蠡另有《致富奇书》《陶朱公商训》传世,被后世商家奉为经典。

且看《史记》对于范蠡财富的记载:“耕于海畔……居无几何,致产数十万”;“止于陶……居无何,则致赀累巨万”;“十九年之中三致千金”;“故言富者皆称陶朱公”。范蠡之富如是令人称奇,自有“术”也。《孔从子·下·陈士义》载“猗顿,鲁之穷士也……闻陶朱公富,往而问术焉。”猗顿此后十年间“滋息不可计,赀拟王公”。而今人更应探究陶朱公之遗术,所谓古为今用。

“陶朱公之遗术也……”

日本涩泽荣一创立过500家企业,被称为“日本企业之父”、“空前绝后的创业家”,他将一生经验整理成《论语与算盘商务圣经》。日本企业界甚至有人认为,日本现代企业是建立在《孙子兵法》、《三国演义》和《论语》的基础之上的。 韩国白手起家的首富、著名企业家赵重熏,一生最喜欢的书籍为中国的《三国演义》,并将三国智慧用于企业运营。台湾工商界第一人王永庆、香港大实业家李嘉诚,作为华人从古代中国的管理思想与谋略中得到的启示尤其不少。

《易经·系辞》曰“天下同归而殊途,一致而百虑”。天下的事物,同中有异,异中有同,个性中有着共性。中国一些企业界和学术界人士认为,将五千年本土化的适应于市场经济的各种智慧整理起来,与只有几十年历史的哈佛管理模式相比绝不逊色。毫无疑问,中国古代管理及经营思想实在是一笔丰厚的文化遗产。范蠡乃中国商家鼻祖,其经营思想更有可求索之处。

有日本知名人士在范蠡墓前加立墓碑两块,以示对这中国商圣的景仰。在国内,范蠡研究之作已然不少。《货殖列传》中记载的另一位大商贾,战国初期的白圭曾言,“吾治生产,犹伊尹 、吕尚之谋,孙吴用兵,商鞅行法是也”,意指经商有所成就,须兼有政治家、军事家、改革家之素养。范蠡既是治国良相,又为用兵奇才,如此经历对其后半生的经商大有裨益。

《货殖列传》载:“范蠡既雪会稽之耻,乃喟然而叹曰:计然之策七,越用其五而得意。既已施于国,吾欲用之家。”范蠡经营之策,归纳如下:

其一,“农末俱利”。即今日所称“多元相济”或综合经营。古代中国以农业为本,商业及其余各业为末。春秋末期至战国已有改观,认为“以贫求富,农不如工,工不如商”(《史记·货殖列传》),“耕田之利十倍,珠玉之利百倍”(《战国策·秦策》)。无论“居国”还是“居家”,范蠡都不忘农末并举。范蠡“居国”而谏勾践曰“农伤则草木不辟,末病则货不出”(《越绝书·卷四》),主张农末相得益彰。以此为导向,越国农业、商业、手工业来颇有一些规模,《越绝书》所载冶铸业、造船业、纺织业、采伐业、制盐业、畜牧业,百业俱兴,并拉动商贸。范蠡及至“居家”,从“耕畜”到“煮盐”到“养鱼”到“居货”,可谓农、牧、商诸业结合,多元相济,从而“致产巨万”。

其二,“与时逐利”。即把握时机,随时以行。范蠡认为“时不至,不可强生;事不究,不可强成”,“从时者犹救火,追亡人也”,“得时无怠,时不再来”(《国语·越语下》)。商机转瞬即逝,则要求“能敏捷,犹豫不决,终归无成”,关键时刻应该当机立断,出手迅捷。再如“贵出如粪土,贱取如珠玉”,在他人奇货可居时,范蠡却将货物抛出如粪土,反之收购货物如珠玉而不厌其多,可谓“能知机,售贮随时”,这种放得开、收得拢的大家气派也只能是范蠡。类似言论还有“买卖随时,挨延则机宜失”,语出《陶朱公商训》。

其三,“平粜齐物”。即平抑物价。2400年后,美国战后方推行的“平价补贴”政策之实质,仍不出其左右。范蠡经济思想重视宏观调控,协调了生产与流通两方利益关系。《史记·货殖列传》载:“夫粜,二十病农,九十病末,末病则财不出,农病则草不辟矣。上不过八十,下不减三十,则农末俱利,平粜齐物,关市不乏,治国之道也。”意指谷贱伤农,反之损商,而价格控制80和30之间,农、商各得其利。有专家称其为“八·三”调控规律,或称符合现代商品差价系列中的进销价格论。另据《越绝书·卷四》记载,范蠡以粮食为例定价六种,无定价者则准以随行就市,如此则保持了价格稳定,货畅其流。

其四,“积著之理”。即储货诸原则。《史记·货殖列传》又载:“积著之理,务完物,无息币。以物相贸,易腐败而食之货勿留,无敢居贵。论其有余不足,则知贵贱。贵上极则反贱,贱下极则反贵。贵出如粪土,贱取如珠玉。”范蠡主张务必合理贮存货物(质量、品类、时间等各有其要求),以此加速货币周转,从而增大商业利润。其中,范蠡一再告诫商家“财币欲其行如流水”,意即避免货币资本停息,今人所语“货不停留利自生”便是这个道理。

其五,“待乏之理”。即有备无患,适时获利。“预则立,不预则废”,范蠡则以“预”而著称于世。《国语·越语下》载:“必有以知天地之恒制,乃可以有天下之成利”。范蠡倚重自然规律,预谋在先,而后获得成利。他主张“夏则资皮,科则资絺,旱则资车,水则资车,以待乏也”,购贮货物以将来所必需而今无需者为最佳,当物价处于波谷时买进,而处于波峰时抛出。

其六,“逐什一之利”。即薄利多销。《史记·货殖列传》载“复约要父子耕畜,废居,候时转物,逐什一之利。居无何,则致资累巨万”,“无敢居贵”。人称范蠡从商,出不抬价,进不压价,当买即买,当卖即卖。“逐什一之利”而“无息币”,自然加快周转。陶朱公商训称“能办货,置货不苛,饴本便经”,意指进货时价格宽松,出货时稍赚即卖。范蠡主张“待乏”而非“囤积居奇”,由此亦可见。

其七,“富好行其德”。即超然物外,而非为富不仁。范蠡经商卓而不群,以济世疏财、兼善天下而为人称道。“十九年之中三致千金,再分散与贫交疏昆弟”,或“尽散其财,以分与知友乡党”,正可谓“富好行其德者”。如有穷士如猗顿,闻陶朱公富,往而问术,也必能如愿以偿。另有史料记载范蠡“宁帮穷汉,不去行贿养贪”,此事于民间广泛流传,彪炳千秋,深得人心,当有一定事实依据。

范蠡堪称中国最早的经济理论家,其思想具有深刻内涵,还需今人继续挖掘!

陶山多古迹,不妨金秋揽胜。唐仲冕有诗云:“纳稼前村语渐哗,板桥流水见人家。豆花小圃经秋雨,柿叶深林带晚霞。”

(范正利,财经作家,现为《人民交通》杂志总编辑。本文原载新华社香港分社《中国市场》杂志2002年10月号,此系修订后重新发布。)

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。