当地时间10月31日,大多正在备战“双十一”的国内观众,得到了一个噩耗:2008年正式息影、2009年还以动画电影《兽医比利爵士》制片人的身份,为这部片子配过音的英国著名老戏骨肖恩·康纳利去世了。

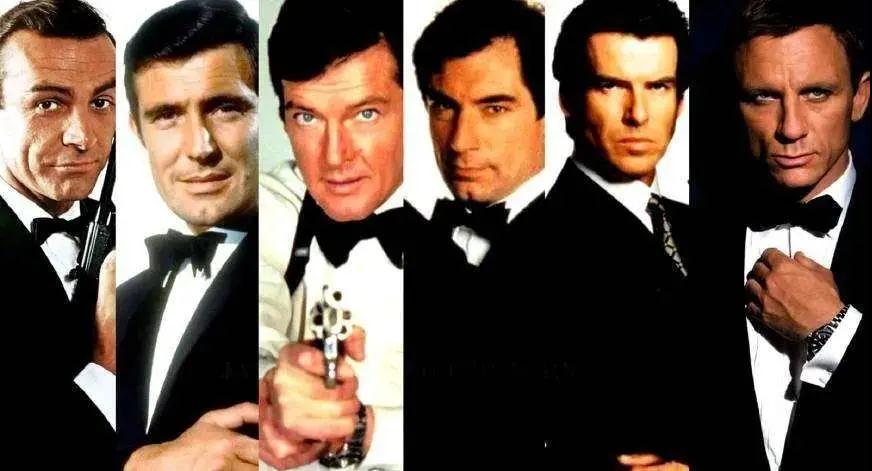

作品耳熟能详、拿过奥斯卡最佳男配角奖的肖恩·康纳利,最为人所知的,应该是担任了首任詹姆斯·邦德。

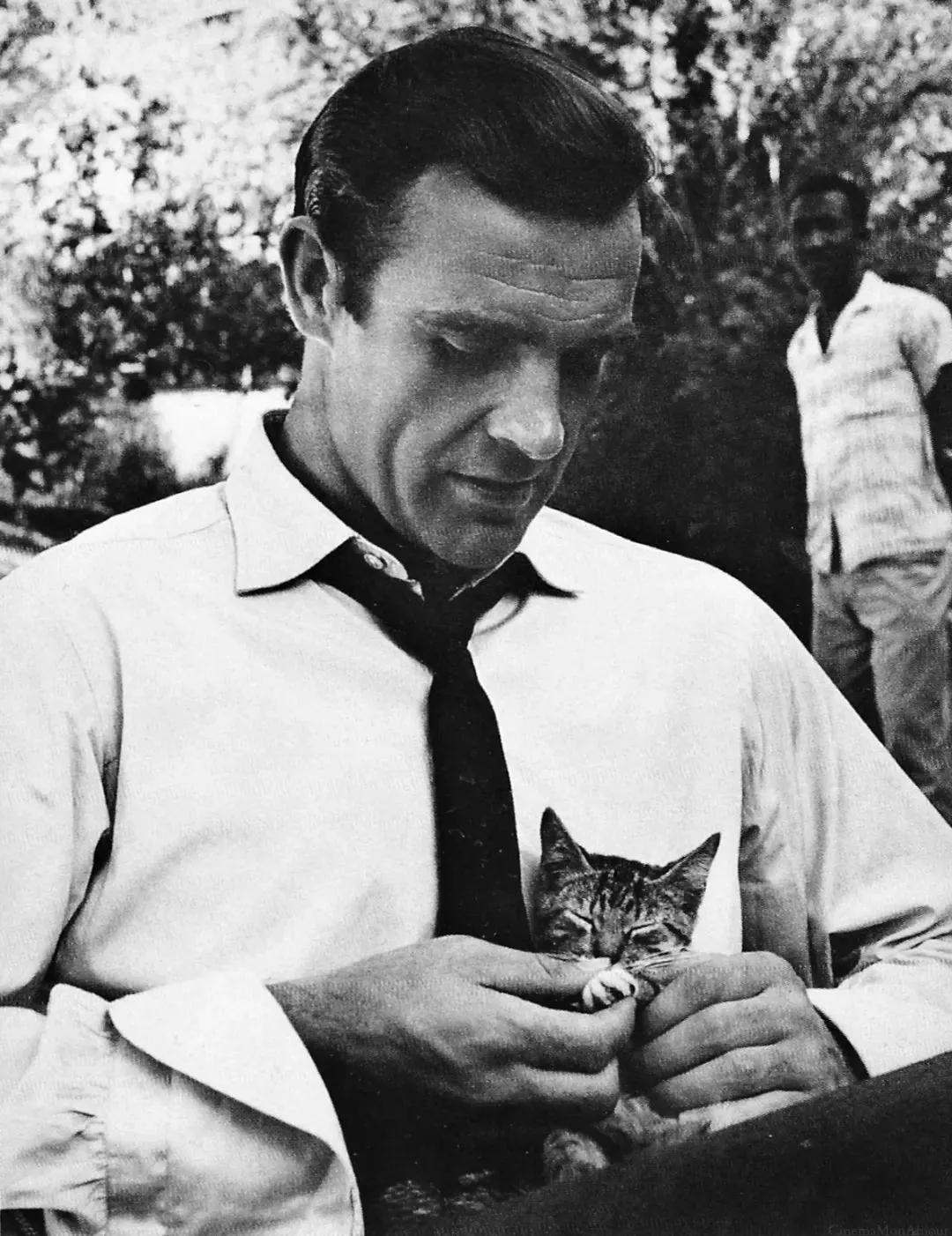

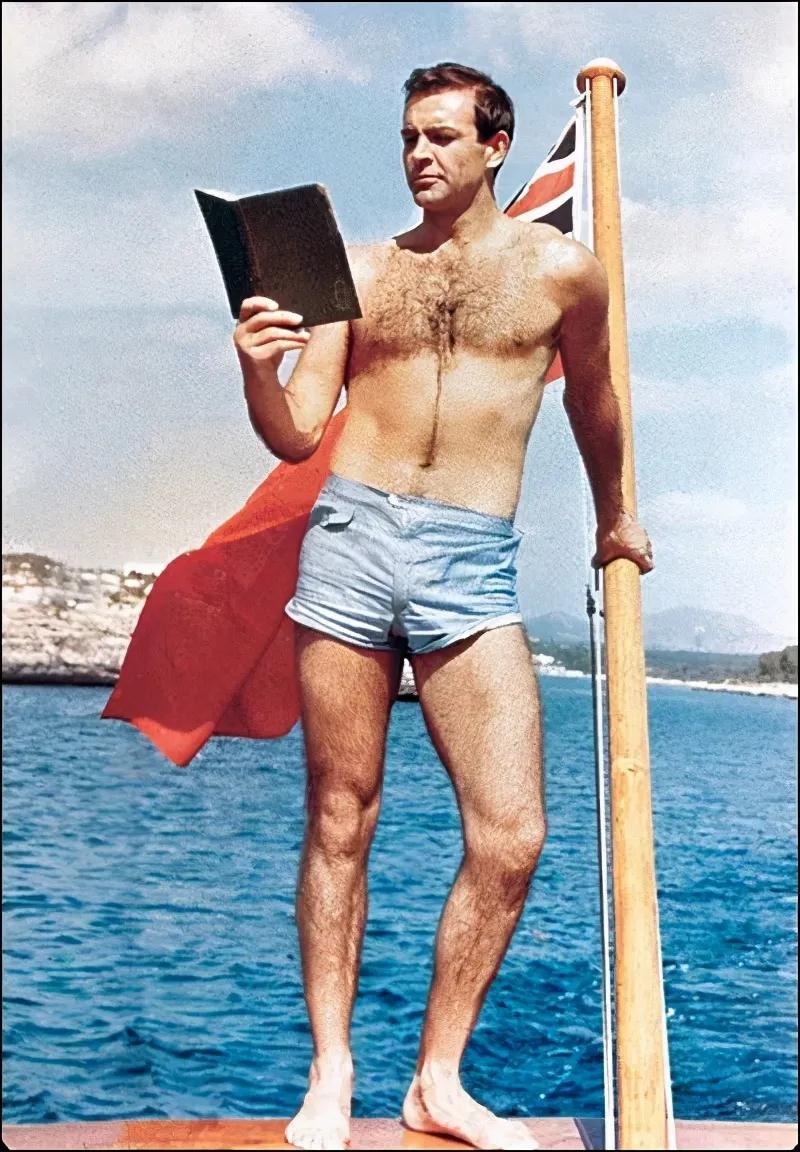

1962年,因为与弗莱明的小说中的特工007在身材、性格上较为相似,很符合长相英俊、动作犀利的“绅士特工”的角色定位,在商业动作大片《007之诺博士》中,他第一次饰演了这位传奇特工。

这位性格倔强、成就传奇的苏格兰人,凭借《007之诺博士》中一鸣惊人的表现,成为了好莱坞的新宠,然而,007并不是他的全部,而是他传奇演艺生涯的开端。

崭露头角

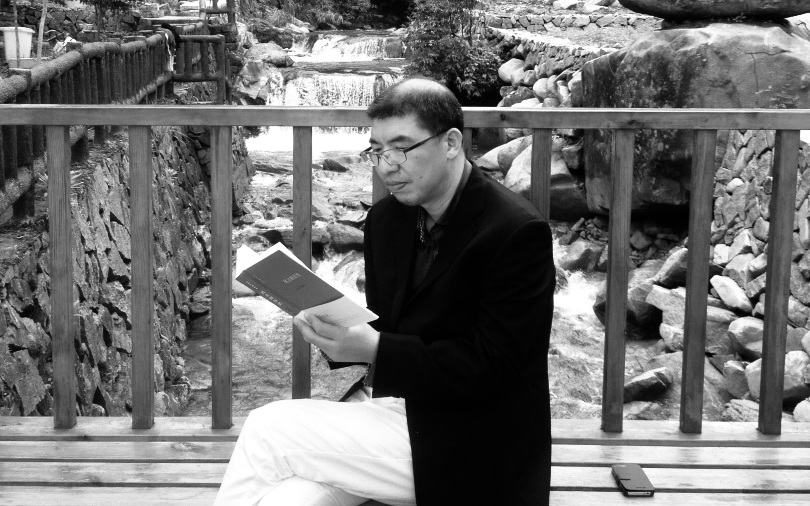

1930年出生的肖恩·康纳利,生于一个位于英国苏格兰首府爱丁堡的普通家庭,承担高危工作的工人父亲与给人家当女仆的母亲,用微薄的收入将他养大。

为了贴补家用,他9岁开始卖报纸、13岁干上了替棺材打蜡磨光的工作。三年的军旅生涯,或许才是他后来真正踏上动作电影道路的诱因之一。

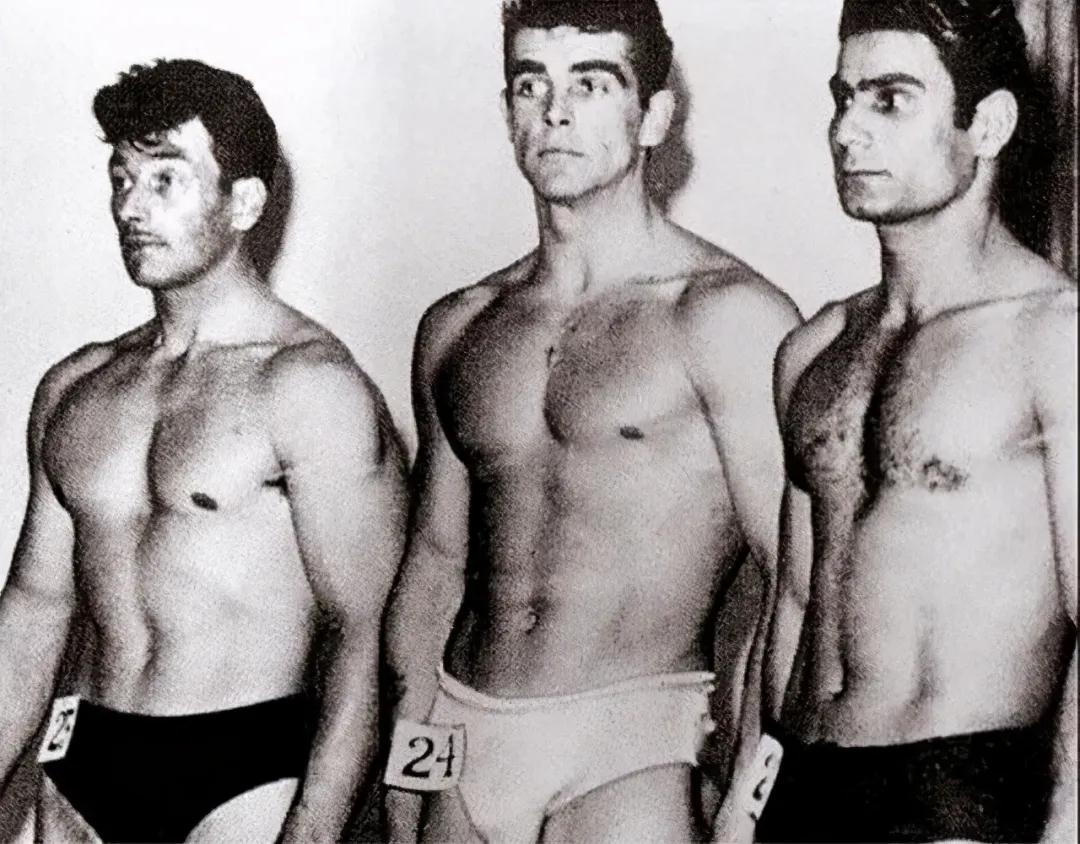

在1950年参加“世界先生”选拔之前,没什么学历的康纳利,不仅干过泥瓦匠这类脏活累活,甚至一度还做起了人体模特的工作。

因帅气的面庞和健硕的体格,他获得了“世界先生”的参赛资格,由此步入英国影视娱乐圈。

在《007之诺博士》之前,他最为人所知的角色,应该是《泰山擒凶记》中饰演的反派人物——四个钻石走私犯之一。

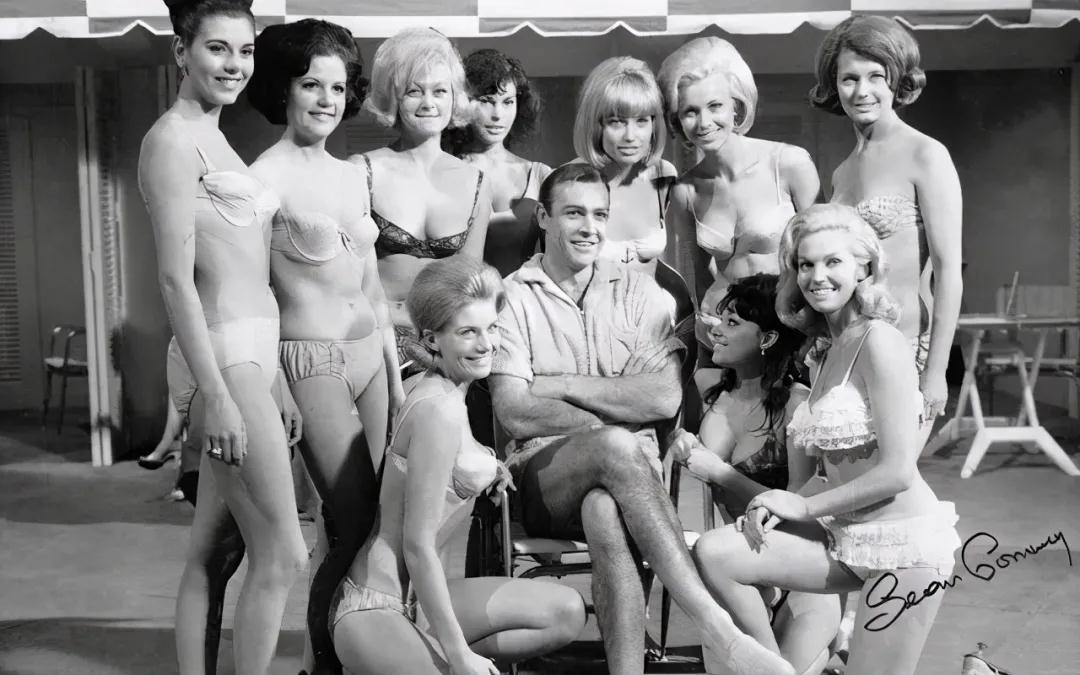

其实,他在主演《春梦留痕》时,与好莱坞女影星拉娜·特纳的一段短暂的恋情,让很多北美观众知道了他的名号。

或许是考虑到康纳利在英剧《拳王争霸战》中拼尽全力的自然表现,《007之诺博士》最终选择了这个外观符合期望的新人演员。

他也并未让人失望,身手矫健、风流倜傥的特工邦德开始为人所知。

更重要的是,他为整个007系列打响了“当头炮”,并成为开创了华丽、科幻、浪漫、惊险的邦德式动作电影的主要一员。

邦德时代

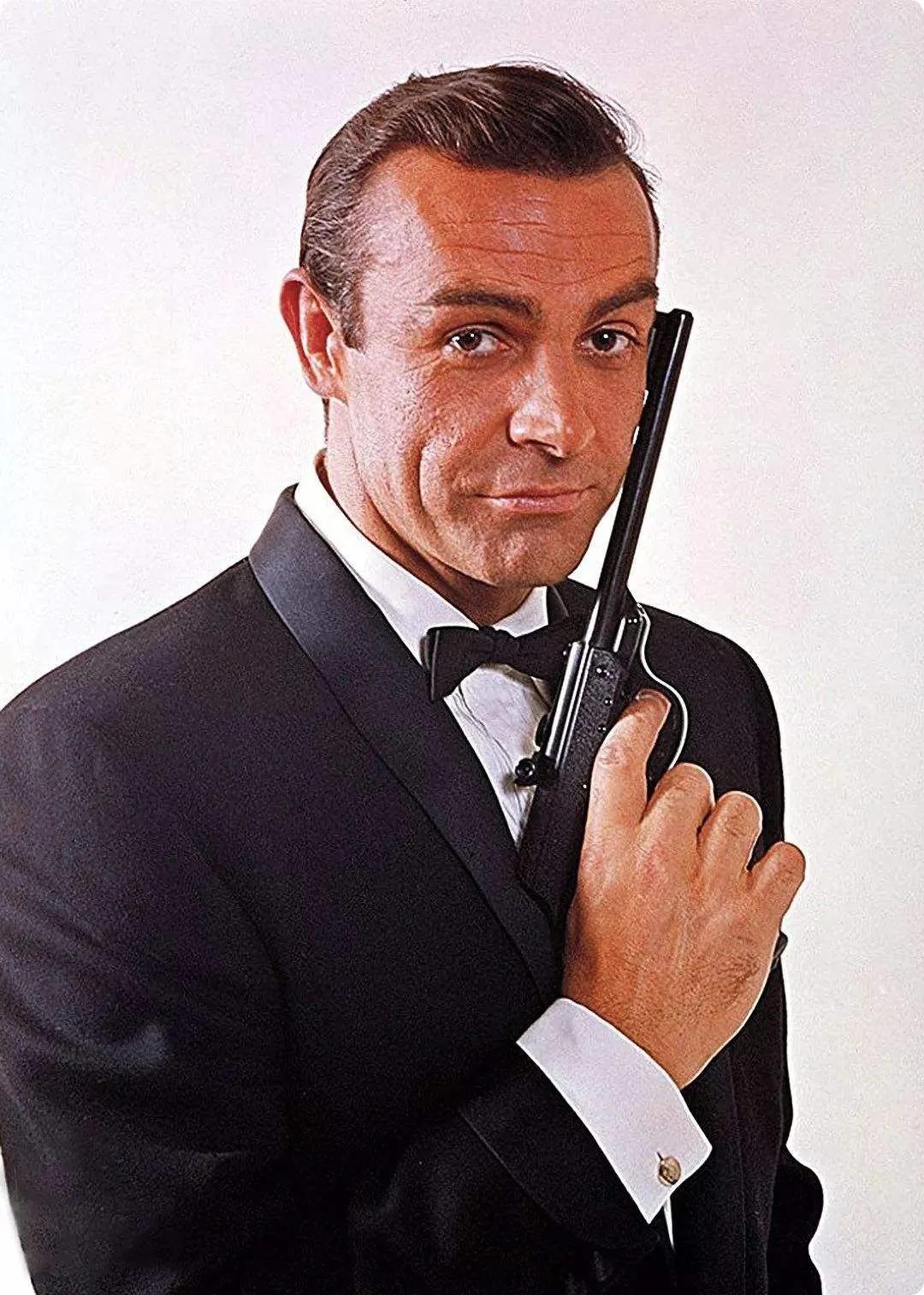

就像很多初出茅庐的年轻演员被漫威影业和迪士尼看中,因出演“漫威电影宇宙”中某位超级英雄而红得发紫一样,当年的肖恩·康纳利也是凭借詹姆斯·邦德,一跃成为全球观众瞩目的超级特工。

从1961年到1983年,康纳利饰演了六部007电影,分别是《007之诺博士》(1962年)、《007之来自俄国的爱情》(1963年)、《007之金手指》(1964年)、《007之霹雳弹》(1965年)、《007之雷霆谷》(1967年)和《007之金刚钻》(1971年)。

不可否认的是,当年的007系列电影,更像是一场包裹着西方价值观的宣传攻势,就像《洛基》、《第一滴血》系列一样,在光鲜亮丽、天马行空的画面背后,充满了浓重的意识形态对抗意味。

有趣的是,在《金刚钻》12年后,他曾以007的身份主演过一部名为《007之巡弋飞弹》的影片,但很多影评人更乐意把它归为“外传”性质。

这有点类似于《速度与激情》系列与《速度与激情:特别行动》的关系。

作为第一任詹姆斯·邦德,康纳利经历了从寂寂无名到声名鹊起的过程,在一系列007电影加持下,他与007的形象已经深度捆绑了。

然而,就像《复联4》之后,饰演了多年钢铁侠和美国队长的小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯,最终选择退出时一样,40多岁正当年的康纳利,最终还是选择在最风光的时候急流勇退,与詹姆斯·邦德果断解绑。

肖恩王朝

在卸下第一任邦德之前,康纳利主演过1974年版《东方快车谋杀案》、《九霄云外》、《地球浩劫》、《山丘》等不同题材类型的影片,但反响并不热烈,人们还是不太习惯他演007之外的角色。

永远困在一个表演舒适区中、永远重复一个角色,对一名有抱负、有追求的演员来说是不能接受的。

与凯文·科斯特纳、安迪·加西亚主演的黑帮电影《铁面无私》,对很多影迷来说确实很意外,毕竟人们早已习惯了康纳利的绅士特工形象。

正因为敢于放下包袱、突破自我,康纳利凭借此片的精彩发挥,拿到了1988年的奥斯卡小金人。

如果说《铁面无私》更像是康纳利对个人形象的挑战,那么在主演了《夺宝奇兵3之圣战奇兵》之后,改编自汤姆·克兰西同名军事小说的《猎杀红色十月》,则进一步向观众证明了,康纳利炉火纯青的演技和精妙的角色把控能力。

这么多年来,观众只记得《勇闯夺命岛》、《偷天陷阱》、《侠盗罗宾汉》等经典影片中,康纳利塑造的一系列经典角色,品味着他在大银幕上自然大气、匠心独运的表演。

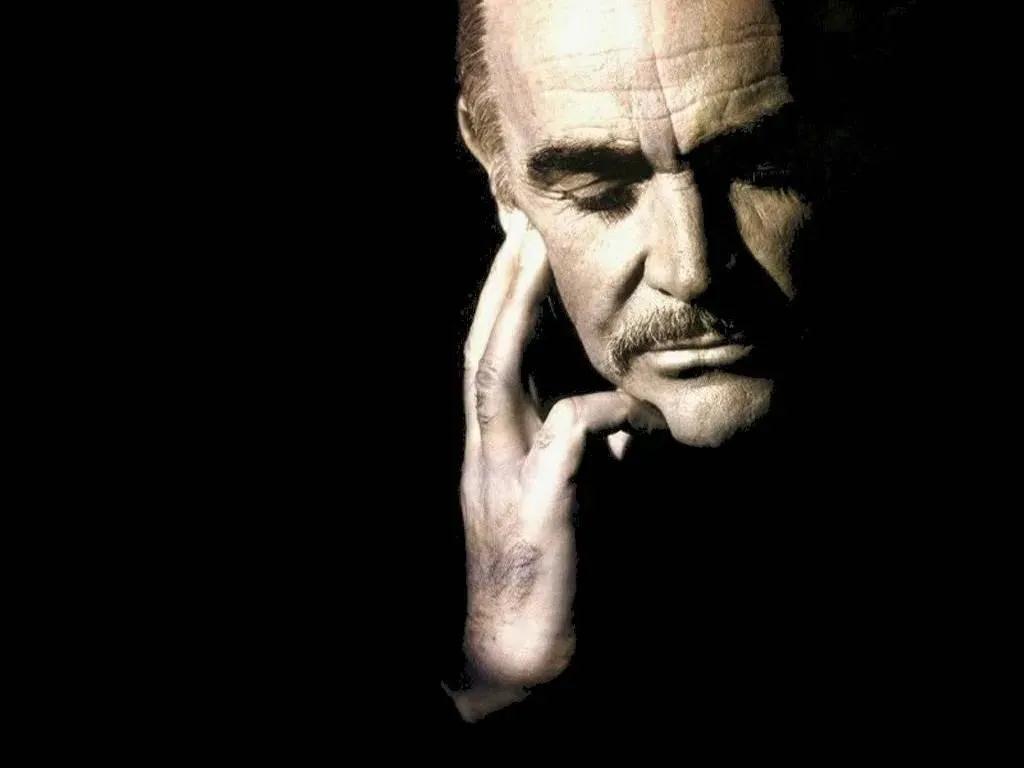

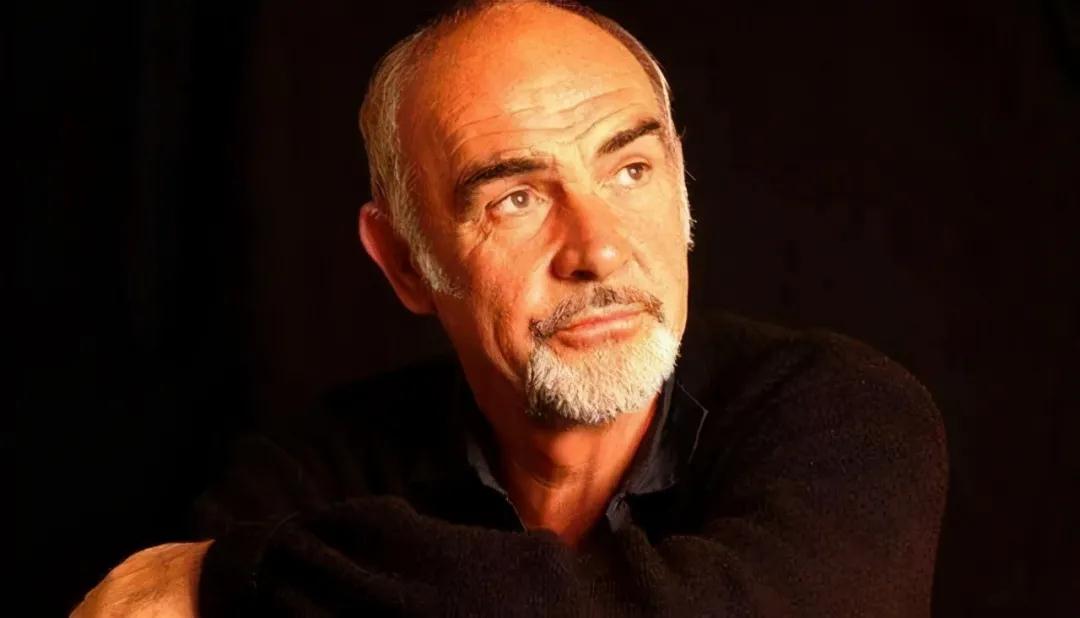

从邦德到肖恩,康纳利的才华经历了时间的考验,成为世界影坛传奇佳话中浓墨重彩的一笔。

如今,这位“熟透了的性感老头”走了,但他塑造的经典角色和主演的经典作品,将在一代代观众中永流传下去。

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。