不知从什么时候开始,秦川的记忆,变得像一片被虫子蛀烂的布,当冯燕提起两人50年婚姻中的酸甜苦辣,秦川不再接话,仿佛那是与他毫不相干的事。

秦川逐渐扔掉过去,黄国正则开始扔掉现在。他反复询问女儿今天是周几,转头就忘得一干二净;他对不上报纸的日期与现实的日期,也放弃了关注节目预告——时间,不再是他所能拥有的绝对的坐标系了。

这个世界上,不得不与记忆“黑洞”共生的人,有5000万——他们是痴呆症群体,绝大多数与秦川和黄国正一样,患上了阿尔茨海默病。

这是种隐匿性极强的疾病,往往在发病前10-15年,患者的大脑已开始发生变化;这也是无法逆转的疾病,没有治愈的特效药,最好的结局是维持现状。

在医生们看来,面对阿尔茨海默病最大的“胜算”,是争抢时间。

被遗忘的过去和未来

一开始,黄丽丽以为父亲黄国正是碍于面子。

黄国正有时候会和老伴闹矛盾,两人拌嘴,惹得对方生起气来。第二天,老伴气还没消,黄国正却像没事人一样,有时会莫名其妙地问黄丽丽,你妈怎么了?黄丽丽解释了原因后,黄国正说,我一句都不记得了。

黄丽丽想,这只是大男人拉不下脸道歉,给自己找个台阶罢了。直到今年,黄国正因失眠去医院看病,医生却让他去记忆门诊做认知筛查,确诊了阿尔茨海默病——外界更常用的说法,是“老年痴呆症”。

黄丽丽几乎难以置信,但黄国正的变化,让她不得不接受现实。

黄国正的记忆力一直很好。退休前,他在剧团工作,所有的演员服装都由他一人管理,家里的一针一线也都是他收拾。发病后,黄国正变得极为健忘,当下发生的事,就像沙子从网兜的破洞处流走一般,从他的记忆里蒸发。晚上看中午重播的新闻,他会问这播过吗?电视只看京剧,电视剧的剧情,他记不住。

疾病仿佛夺走了黄国正大脑中的时间坐标。黄国正一直有读报的习惯,家里订的电视报,他会一边阅读一边画线,将有兴趣的节目预告圈出来。现在,他分不清今天是周几、对不上报纸与现实的时间,慢慢的,便放弃了读报。

和留不住的“现在”相比,“过去”还保留着,一些久远的事情黄丽丽都不记得了,他还记得很清楚。但其中一些,也被偷换了内容,他常会指着一个从没去过的地方说,这是我们年轻时经常来的。

相比之下,秦川将“过去”扔掉得更为彻底。

明年,他和冯燕的婚姻将进入第50年。风里雨里,大半辈子都是两人扶持着走过,但当冯燕和他聊起以前的事儿,他一脸漠然,就连两人怎么在一起的也忘了个干净。

已知结局:不可治愈

1901年,德国医生阿洛伊斯·阿尔茨海默接诊了一位记忆力衰退、方向感失常的女性患者,她忘记了自己的生日、丈夫的名字、住院的经历。这是被记载在册的世界首例阿尔茨海默病患者。

黄国正与秦川所属于的,正是日渐庞大的阿尔茨海默病群体。

根据WHO的统计,全世界大约有5000万老年痴呆患者,每年新增病例1000万。其中,阿尔茨海默病是最常见的形式,可能占总病例的6-7成。据《中国阿尔茨海默症患者家庭生存状况调研报告》,我国已成为世界上阿尔茨海默病最多的国家,患者超1000万人,预估到2050年将超过3000万。

这究竟是什么病?

“这是一种进行性发展的神经系统退行性疾病。你可以理解为,大脑中负责信息处理的神经元细胞萎缩坏死了,以至于患者无法正常认知。”北京友谊医院神经内科副主任医师李海涛说。

有一种观点认为,是β淀粉样蛋白沉积导致了神经元细胞的损坏,这种沉积发生在大脑中的不同部位,就会导致相应的功能受损,如海马体受损可能带来记忆力下降,额叶受损可能带来精神情绪方面的问题。

学术上的讨论冯燕不懂,她认为秦川的脑子是“烧坏了”。

秦川自打年轻就嗜酒,尤其是烈性白酒,每有应酬就乐得往外跑。退休了也没停下,每天都要喝上几杯,不分白天黑夜。

“都说酒烧胃、烧肠,我觉得他脑子的毛病,兴许也是酒喝出来的。”冯燕说。

王凤认为,是家族遗传让爱人刘明刚过50就犯了痴呆病。

今年,刘明在医院看病,意外确诊了轻度痴呆。但家中有类似症状的,不止刘明一个。

“我公公,记忆力减退严重,东西就在手里拿着,还到处去找,过去的事情记得特清楚,现在的事情记不住;我刚嫁过去,我公公的爸爸才50来岁,已经有点儿发愣,精神状态不是特健康;我公公的姑姑,典型的老年痴呆,认不得家里人,管我婆婆叫妈妈,上完厕所扔垃圾桶的纸,她全部拿出来捋平了、整整齐齐地叠一块儿,会把排泄物往墙上抹。”王凤说,“这一定是基因的问题。”

冯燕和王凤的直觉,或许都接近事实。李海涛介绍,阿尔茨海默病的危险因素众多,如高龄、基因、代谢、吸烟饮酒的不良生活习惯、头外伤等。但根本病因究竟是什么,医学界也没有找出答案。

或许因此,阿尔茨海默病目前没有特效药,这是一种无法逆转、无法治愈的疾病。

根据WHO的划分,痴呆症分三个阶段。早期的特征包括健忘、失去时间感、在熟悉的地方迷路;中期,患者会对最近的事件和人名健忘、在家里迷路、出现精神恍惚和反复提问等;到了晚期,患者近乎完全依赖他人照顾,几乎完全不活动,并出现严重记忆障碍,如恶化至此,部分人由于身体免疫力下降,会并发肺炎、心衰,对于老人,这些疾病足以致死。

不管是黄丽丽、冯燕还是王凤,都清楚阿尔茨海默病“无解”,也都下意识地回避谈及最坏的可能。

他们愿意接受的结局是最好的那一个——维持现状,阻止病情加重,从病魔手里,尽量为亲人争取一些还算清醒的时间。

除了吃药,他们本能地帮助亲人开始了认知康复训练。

9月21日,北京友谊医院门诊举行阿尔茨海默病义诊活动,不少市民前来向该院神经内科副主任医师李海涛咨询。北京友谊医院供图

9月21日,北京友谊医院门诊举行阿尔茨海默病义诊活动,不少市民前来向该院神经内科副主任医师李海涛咨询。北京友谊医院供图

一场自发的康复运动

描述亲人的变化时,三个人都提到同一个词——呆了。发病以后,患者变得“懒”起来,不愿意出门,在家常什么都不做,只是坐着,面无表情,眼神发木。

冯燕觉得这样不对,会“越闷越傻”,想法子让秦川多动动脑子。老夫老妻之间已经没那么多话可说,她还是会努力与对方交流;出门就把秦川带上,让他与外界多点接触。

她今年74了,比秦川还大一岁,腿脚不好,出门也走不了多远,有些力不从心,便找到社区,希望他们能给秦川一份活儿干。由于疫情,北京各小区加强了人员出入管理。秦川身体还可以,只是需要有人在一旁帮衬着,提出请求后,社区表示了支持,每周,秦川会与其他低龄老人一同在小区大门口值班,回来后,冯燕会问他今天干了什么、和搭档聊了什么,秦川记不全,但也能说上几句。后来去医院给秦川开药,和大夫聊起来,大夫眼前一亮,说这个主意挺好。

冯燕虽然说不出道理,但她的尝试,是一种歪打正着的康复训练。在阿尔茨海默病患者的治疗上,康复和用药同样重要。

“很多阿尔茨海默病患者是有工作能力的,但出于担忧,家人往往不让他们出门。其实长期不思考和与外界接触,他们的认知功能会加速衰退。”北京清华长庚医院社工张璠说。

她介绍,在国外,阿尔茨海默病患者的康复有成熟的体系,如英国政府会为患者购买一对一的认知训练,在澳大利亚,患者们通过学习中文来开发文字认知功能。国内缺少类似的网络,近年来,一些机构将常规的认知训练引入国内,但1V1的课程往往十分昂贵,每个月的基本开销,在5000元-6000元之间。

一方面为了延缓病情,另一方面为了减少患者家庭的压力,去年开始,北京清华长庚医院成立的“忆路同行”阿尔茨海默病友团引入了社工、第三方团队,由医院出经费,为患者提供免费的认知训练、音乐治疗等服务。

每周的集体活动上,社工会给患者们放老电影,设置简单的提问;有时带着他们做手工、画画、听音乐,将感官充分调动起来。

一年时间,病友团培养了一些铁杆粉丝。有一位老先生,每周唯一的户外活动,就是从清华去天通苑“上课”。最初,他恐惧出门,到了医院便表露出紧张。后来,每次出门前都会期待地问,是去医院吗?一段时间后,老先生活泼了不少,课上画了一幅好看的画儿,自觉比其他人更棒,会得意地将画举起来给老伴看。回到家中,他也重拾了年轻时书法、绘画的爱好。

不过,公益项目能解决的只有一部分人的需求。不断有新鲜血液补充的同时,也有患者流失。

最先感到力不从心的,往往是家属。

北京清华长庚医院,社工们带着阿尔茨海默病患者进行认知训练。清华长庚医院供图

北京清华长庚医院,社工们带着阿尔茨海默病患者进行认知训练。清华长庚医院供图

特殊的“返童”与照护之重

张璠曾听一位病友的女儿说,自己真的很累。

病友八十多岁,女儿也年过五十。女儿原本有一份大学兼职,每天只有等母亲睡下了才能开始,如果对方醒来,工作就要中断,时间久了,她不得不放弃工作;每次带母亲出门参加活动,全程精神紧绷,母亲无法管理自己的行为,会在座位上乱动或者突然打开车门。

还有一些家属腾不出时间。在考虑大多数人的情况下,病友团的活动时间定为每周二下午,但对于还在上班的患者家属,这个时间无疑是困难的。

照护者承受的压力是普遍的,一旦疾病进展,阿尔茨海默病患者的生活会越来越依赖他人,照护的压力会进一步增加。

一开始,秦川还能照顾自己,虽然有些勉强。有一次,冯燕出门办事,回来问秦川中午给自己做了什么,秦川说面条,问面里搁的什么码子,秦川说醋和酱油,她又笑又气,说咱们家穷成这样了?还有一次,秦川炒了圆白菜,像不要钱似的往里倒酱油,圆白菜炒成了圆黑菜,冯燕哭笑不得,问他:“这菜非洲来的吧?”

再往后,秦川连这样的饭也做不了。他忘记了食材的名字,跟着冯燕去菜市场,说不出摊位上的蔬菜是什么;冯燕让他去冰箱里拿几个西红柿和鸡蛋,他取出了所有的食材,挨个儿问冯燕:“这个?这个?”越来越多熟悉的东西在他的脑海中被删去“内存”,包括文字,出去吃饭,秦川拿着菜单看半天,不知道上面写的什么。

那以后,冯燕不再让他一个人待着。

年逾古稀,黄国正变成了“宅男”。他不知道自己住在几楼,多次在熟悉的街道迷路。前阵子,黄丽丽带他去贵州旅游,在机场上厕所,黄丽丽叮嘱他站在厕所门口等自己,黄国正很听话,正正站在厕所门口,一步也不往外挪。

他再也不敢独自走向“外面的世界”。

除了体力和时间,照护者需要付出的还有大量的心力。

随着病情进展,黄国正越来越像小孩,敏感、易怒、固执,不能控制自己的情绪。

他做过髋关节手术,天气一变化,腿就会疼,家人给他贴膏药、保暖,还是疼,黄国正就会发脾气,有一次将自己的鞋子和衣服全扔了,大喊你们没有人关心我,都不管我的死活。

黄丽丽和哥哥分别在北京和成都安了家,成都的环境不错,北京的医疗条件好,两兄妹会轮着将父母接到家中住。黄国正却无法适应这样的小别离,“两头想”,每当听见要走,前几天就开始焦虑,有时干脆在孩子面前哭起来。几十年了,黄丽丽第一次见到父亲流泪。

黄国正爱收拾东西,发病后,这个习惯向一个奇怪的方向发展:他会把一切能粘的东西粘起来。他写简单的日记,不用本子,而是把黄丽丽的便利贴在侧面一张张地粘住,做成一个两侧封胶的奇特“本子”;家里备用的空点心盒子,他用胶带将盒盖和盒身粘得严严实实;小孩玩的磁铁,原本吸在门上,被他抹了胶水,彻底粘了起来。家人试图劝阻,黄国正会发脾气,说这是我的事,你们不要管。

黄丽丽认为,父亲的病情和情绪有很大关系,对于黄国正的小性子、怪癖好,她选择了不断的包容和妥协。她不再与父亲讲道理,也不再阻止对方的爱好,家里有需要修补的物件,也交给他来做,给他买大瓶的胶水,不到一个月就用得一干二净。

刘明的情绪也变得越来越坏,工作压力一大,性格就更暴躁。王凤想让他提前退休,刘明不干,坏情绪不时带到家里来,王凤提醒他,他会努力克制,过了几天又复发,让她不堪其扰。为了让刘明疏散心情,一有空,她就带刘明出去散心,刘明有时用手指着什么,叫不出名字,但看得出是开心的。

压力在逐渐积累。

黄丽丽的孩子还小,她留在家中看孩子,也能照顾黄国正。但一想到之后上班返岗,父亲的照护问题就让她焦虑。

为了照看秦川,冯燕彻底失去了自己的时间,就连去一趟医院也成为了闹心的事儿,把秦川放在家里,她不放心,生怕他饿着或者动了什么电器,带去医院,又顾虑疫情下的院内感染风险。秦川有时会说,自己快死了,自己活不长了,她会安慰对方想开点,自己却觉得有些独木难支了。

“家人的喘息服务很重要。在国外,社区能提供相应的日托支持,如果没有,会给家人一两天的喘息服务,这是他们所需要的。”张璠说。

2018年10月,丰台区开始试点喘息服务,为家庭长期照护者提供短期休整机会,但这一模式尚处于小范围试水阶段,到2019年9月,完成服务匹配的老人数量为813人。

李海涛认为,想要将阿尔茨海默病带来的影响降到最低,提早介入更为重要——早发现、早诊断,患者的病情能维持在更轻的阶段,生活质量更高,对外界的依赖也越低。

令人无奈的是,阿尔茨海默病患者从发病到确诊,往往要耽误数年时间。

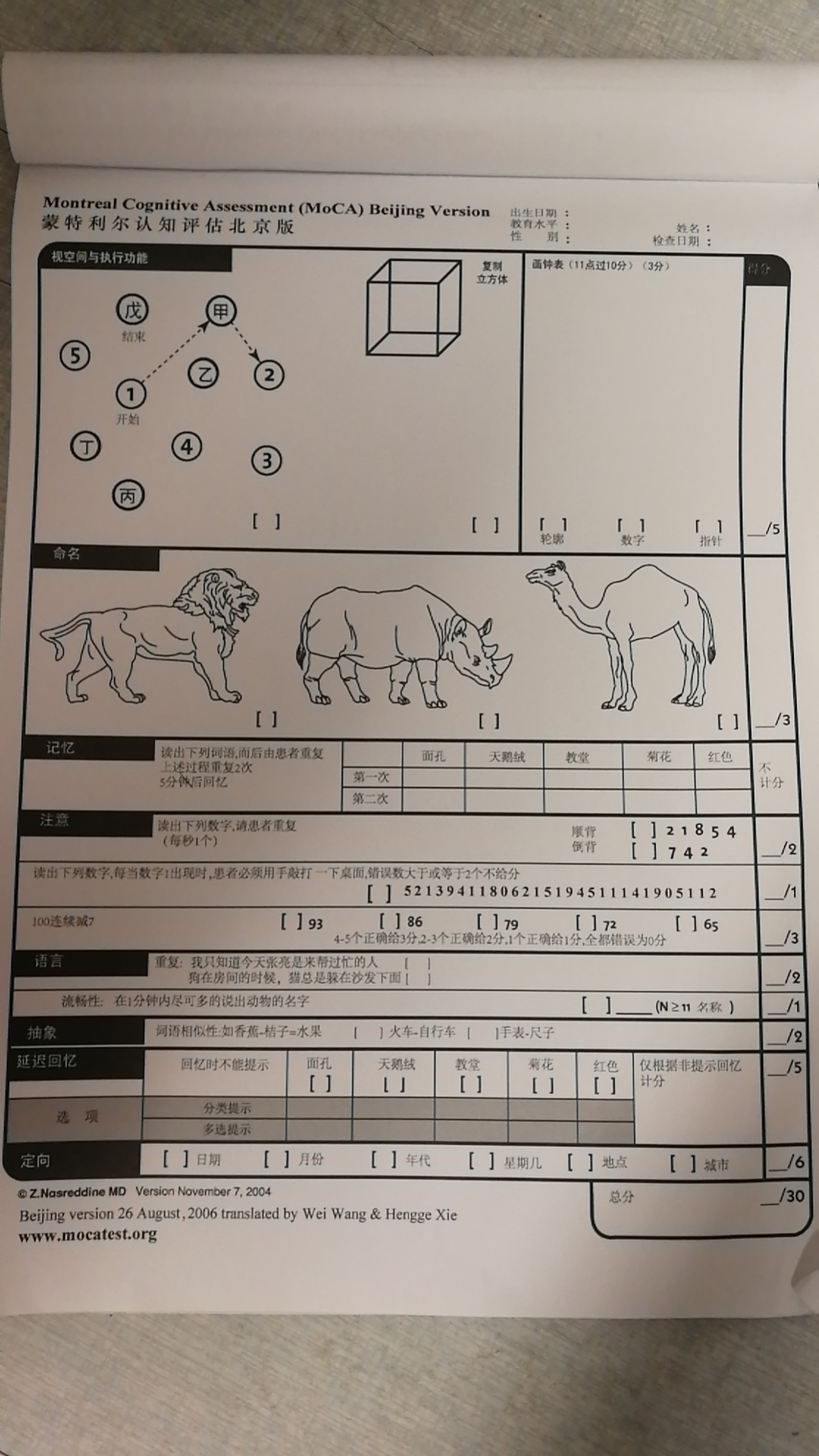

用于筛查阿尔茨海默病的蒙特利尔认知评估量表。北京友谊医院供图

用于筛查阿尔茨海默病的蒙特利尔认知评估量表。北京友谊医院供图

被漠视的预警

早在5年前,黄国正的记性就变得不太好,家人认为是脑梗后遗症,没有重视。2016年,一家人出去逛超市,黄国正去买报纸,黄丽丽在门口等他,等了很久,黄国正都找不到超市门,那之后,黄国正数次迷路,还好记得家人电话,没有走丢。

对于刘明的变化,家人最初归因于工作压力。他记忆力下降,暴躁,严重失眠,无法完成工作,陷入恶性循环。几年前住院,医生觉得有些不对劲,写下了认知障碍四个字,后面打了一个问号,随后病情好转,家人也就没有在意。直到今年,在医生的建议下做了进一步筛查,这才确诊认知障碍,且高度疑似阿尔茨海默病。

这是临床上的普遍现象。李海涛介绍,他们整理了友谊医院做过的4万多例认知障碍量表,轻度认知障碍属于发病早期,但从发病时间到测试,也隔了1-4年的时间。认识误区依旧存在,很多人把痴呆的症状当作正常的老化,不得不上医院的时候,病情已经加重。

“和神经内科常见的脑出血、脑梗塞不一样,阿尔茨海默不是突然起病,它隐匿性强,进展缓慢,很多家属不能准确回忆患者出现症状的时间,加上对这个病缺乏了解,即便看见了,也不认为这是疾病表现。”北京清华长庚医院神内科副主任医师张菁介绍,曾有数据显示,58%的照料者认为痴呆是正常衰老,很多患者发病3年才就诊。

黄丽丽觉得很愧疚。

也曾有人提醒她,黄国正是不是得了老年痴呆,她“特别不爱听”,只当黄国正是老了。

她见过老年痴呆,爱人的姥姥就是因此过世。“她很糊涂,会把食物放在粪便里,怀疑所有人都要偷她钱,最后瘫痪,卧床数年。我爸没有到这个程度,但有些像,我不太了解,也不敢面对,觉得他只是不记得了,就一直拖着。”黄丽丽说,“如果早两三年带他去看,他会比现在更好吧?”

解法何在?

冯燕想不出解决办法,她身体也欠佳,秦川病后,家中所有的事都压在她肩头。但她不敢请保姆,也不想去养老院,只祈祷秦川不要恶化,自己不要病倒,能多照顾他一段时间。

在疾病和衰老的双重压力之下,只有爱情能带来一些抚慰。两人去菜市场,秦川心疼她腿脚不好,会帮她拉着小车,过马路时人车来往,会把她往身边拽拽。在家吃饭,秦川叫不出菜名、忘记了自己爱吃什么,但还记得她爱吃的菜,每次只夹一点,给她留着。

她放不下的“怨念”是酒,接受采访时多次表示,希望媒体能多宣传酒的危害,也多宣传阿尔茨海默的知识:“谁家老人出现了这些问题,早点去医院看,老伴如果早些吃药,不会变成现在这样。”

筛查并不复杂。李海涛说,当出现明显的记忆力、理解力、反应力下降,或明显的性格变化,都可以去医院筛查;如有家族史,也可以进行相应的基因检测。

“三甲医院的记忆门诊一般都能做筛查。初筛通过量表进行,MMSE(简易智力状态检查量表)和MOCA(蒙特利尔认知评估量表)两份量表一共65元,特别详细的量表340元,报销后,自费金额很低。”

亟须提升的是观念。刘明确诊后,王凤试图说服家中出现类似症状的老人去医院检查,饶是有刘明的例子,老人们还是拒绝。

“他们就觉得,记忆力下降、糊涂,是正常的老化现象,会说‘谁老了不傻啊’?”王凤很无奈,“他们身边很多这样的亲戚,都不觉得这是病,已经习以为常了。我觉得针对老年人的科普教育特别重要。现在也有一些养生的节目,但用语太专业了,他们听不懂。”

相比之下,年轻人表现出了更多警惕。刘明和王凤的儿子今年28岁了,刚刚领证结婚,知道父亲患病后,刘京会问王凤,自己会不会也遗传了不好的基因,如果是,那还要孩子吗?

一些大夫给出了更加具体的建议。

有人提出,将认知筛查列入老年人体检的常规项目,还有人认为,可以在社区开展相应筛查,及早介入。

还有专家呼吁患者家属捐献逝者遗体。

“近年来,针对阿尔茨海默病特效药的临床试验,均以失败告终,这说明我们对这个疾病的了解还不够,现在的学说假设,也可能存在误区。”李海涛说,找出“钥匙”的前提是对“锁孔”有充分的认识,患者的脑活检标本是最关键的研究素材,但和国外相比,我国的脑活检标本远远不足:“推动科研需要各方的努力,其中也包括家属的奉献精神。”

据WHO预测,全世界痴呆症患者总数到2030年将达8200万,到2050年将达1.52亿。

不得不接受的现实是,未来,会有更多家庭被卷入阿尔茨海默病的挑战。

(文中患者及家属均为化名)

新京报记者 戴轩

编辑 张畅 校对 李项玲