丹寨县,这个贵州黔东南州只有17万人口的小县,千百年来,“贫困”如大山般一直压在这个风景如画的小县头上。2014年,丹寨被列为国家级重点扶贫县,17万人口中有4.61万是贫困人口。同年,万达集团对丹寨开始实施整县帮扶,建设丹寨万达小镇、建立职业技术学院、设立产业扶贫基金等,前后累计投入23亿元。最终在2019年4月,丹寨实现整县脱贫。

脱贫奔小康,需要外力的支持,更要村民的内醒发力。万达的帮扶与村民的努力,最终实现了良性互动,这或许是中国脱贫攻坚过程中一个可以复制的样本。

丹寨县城核心位置的东湖湖畔,崛起了一个丹寨万达小镇;离这个小镇10余公里的山里,有个叫“干改”的苗族村寨,种出的哈密瓜卖到小镇和外省,实现脱贫。一颗蜜瓜、一个小镇,在内、外力的共同作用下,丹寨蝶变。

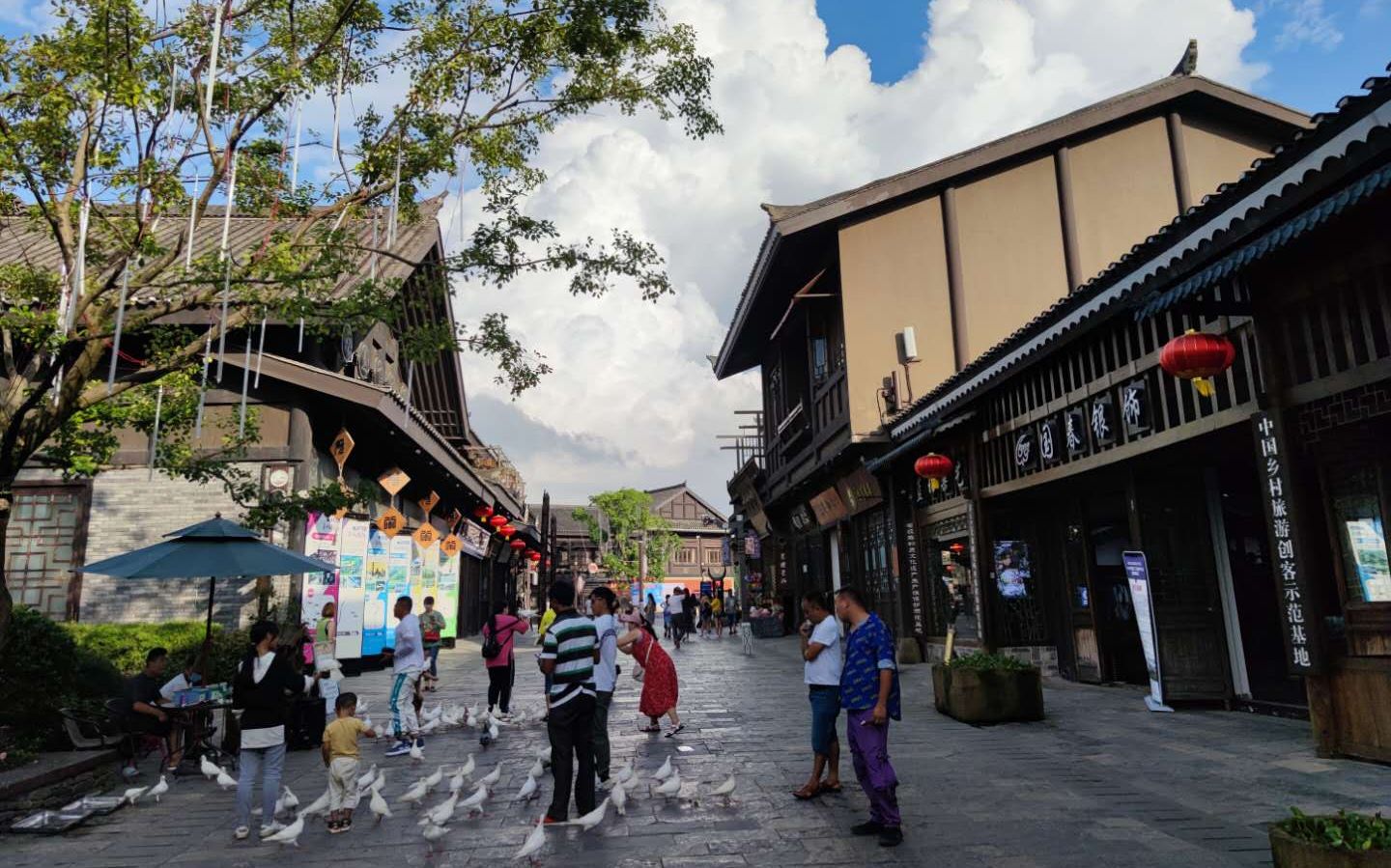

贵州深山中的小镇。新京报记者 王巍 摄

曾经的“干鬼”现在的“干改”

龙胜兴站在村口牌楼下,望向村子,掩映在群山间的是黛顶木楼的民舍,山间平地上是白色的哈密瓜大棚,牌楼下是宽敞平坦的水泥路。

“过去这个寨子可不是这样,一下雨,泥土路走不得,破屋子到处漏。那时候这个寨子叫‘干鬼大队’”。龙胜兴说,“种啥啥不行,干鬼、干鬼,干着干着就成鬼了。”

龙胜兴71岁,生在干改村、长在干改村,70多年的人生里,这个不过1500余人的苗族小山村几乎就是他的全部。

干改村在丹寨县扬武镇南部,距离县城约10公里。和多数丹寨县内的村子一样,干改村地势较高,超过900米的海拔使其成为扬武镇内最高的一座村子。耕地零散、土壤贫瘠、灌溉水源不足,干改村几乎集中了传统农业发展的全部劣势。

种水稻当粮食,种玉米喂畜禽,多年以来,村子一直种着这两种基本作物。夏季山间多雨,有时可以为农田提供灌溉水源,有时雨势过大,就把农田淹了。村民能不能填饱肚子,更多时候还是要看天气是否配合。

苗族小山村干改村。新京报记者 张羽 摄

每个月,龙胜兴都会去镇上买点儿油盐等生活必需品,但一般也就一两次。“没有水泥路,踩着黄泥路来回,运气好的时候能蹭到拖拉机,回家时就不是满腿子泥了。”

当时,村级行政单位尚未建立,村民都是以生产队为单位工作生活的。现在已无从考证“干鬼”二字的由来,但在过去的劳动和生活背景下,干鬼大队的名字成了一种无奈的调侃。

村名“干改”二字其实是在1978年十一届三中全会后才正式确定。那一年,也是改革开放元年。村里的人也都希望由此做出改变,因而,“改”字被放入了村名。

“得干啊,干了才能改变,要不这穷根子还不像山上的杉树,一直钉在那里。”龙胜兴说。

种菜两年却让村民打退堂鼓了

许多年来,干改村的年轻人,对这个村子几乎没抱太多希望,闭塞、落后、没有挣钱的门路。至少在他们20多岁的时候,外出打工是唯一的选择。近一点的到县城务工,远一点的就去广东、浙江。

“20岁读完书就出去找工作,差不多五年后到了结婚的年龄,就回家结婚。除了工作好一点的能在外定居,剩下的人又回到了村子里。”干改村党支部书记潘根根告诉记者。离家了再回家,虽然看过外面世界的精彩,最终还要回到生养自己的大山。

潘根根从2015年开始担任干改村村干部,那年是他回到村子的第三年。此前的五年时间里,他先后经历了上学、工作、结婚。“工作后发现在城市里生活成本还是比较高,加上需要结婚、照顾家庭,就回到了村子,跟朋友开了小店做生意。后来村委会改选,上级看到村里外出回家的年轻人多了,就有意识引导这些人进入村两委,他们外出开阔了眼界、学了本领,能带着村子发展。”

直到2016年4月,干改村建档立卡贫困户有145户561人,占全村人口近30%。除了基本粮食种植、家畜禽养殖,干改村是一个标准的“集体产业空心村”,这不仅是村两委和全体村民的困境,也一直是丹寨县扶贫工作中的痛点。

“必须找到出路,要干点什么,才能改变现状。”潘根根也觉得要干点什么才行。

2014年,村两委牵头成立了蔬菜种植合作社。包括潘根根在内的13位村民每人出资30000元入股,合作社第一年共筹集到390000元。

潘根根介绍,在合作社成立之前,村民有时会利用水稻收割后的时间种点马铃薯。但种植计划并不固定,而且面积分散。起初的想法是利用合作社将马铃薯统一种植、销售,再配合着新种一部分萝卜。

但这个计划仅持续一年就失败了。第二年,合作社开始主攻黑皮冬瓜。当时距离干改村不远的洋浪村已经有了一定的蔬菜种植经验,扬武镇政府希望集合镇内几个村子做蔬菜产业抱团发展,干改村也开始了尝试种植黑皮冬瓜。

由于在种植时管理和种植技术不到位,那一年种出的黑皮冬瓜大多是畸形,前来收购的采购商只开出2毛一斤的价格,而当时市场上最好的价格是5毛多一斤。

“主要是种植的人太多,种植面积太大,所以整体价格上不去,再加上人工采摘成本较高,这个也是当时战略上的一个失误。”潘根根表示。

最终,那一年的黑皮冬瓜仅仅卖出了一半,剩余的基本都送给了村民喂猪。忙活了一年,只收入了12万元。种了两年菜,所得的全部收入几乎都用来给劳务人员开工资。这两年的失败,也让不少村民打了退堂鼓,13位出资人最后只剩下了5位,还都是村两委成员。

大山里也能种出哈密瓜

黑皮冬瓜的种植失败了,但村子不能停下尝试的脚步。“这个效果不好,再找下一个,村里肯定要有稳定的产业。”潘根根说。

彼时,在村里担任农业技术员的潘照周利用3个冬瓜育苗大棚试种了哈密瓜。至于为什么选哈密瓜,潘照周也很现实,“一是我以前种过,懂一些技术。二是哈密瓜苗可以找认识的老板买,价格比较便宜,就算没成,损失也不会太大。”

潘照周准备尝一口刚摘下来的哈密瓜。新京报记者 王巍 摄

潘照周今年44岁,回村前,他的大部分时间都是在大山外度过的。从深圳到广东,再到海南,从事的工作从大棚种菜到种哈密瓜。海南是他待的最久的地方,最多时,他能每月拿到6000元的工资。有了这份收入,他在2014年帮助家里实现了脱贫。也是在那一年,他动起回家的心思。

“当时大女儿上初中,考虑到两个孩子未来上学,就想要不要回家。”巧合的是,当时的干改村村支书也主动联系到了潘照周,希望他能回村通过农业技术带动村里发展。

一边是每月的稳定收入,一边是离开很久的老家,潘照周最终选择了回家。

潘照周告诉记者,当时自己并没有抱太大希望,毕竟村子所在的山区与海南相比是完全不同的环境,种哈密瓜也不知道能不能行得通。“海拔高、昼夜温差大,这个条件适合哈密瓜生长需要的糖分积累,病虫害相对也少。但山区雨水多,到了夜晚降温后瓜苗很容易冻伤,所以必须要建大棚。”

庆幸的是,试种出的哈密瓜果型十分好看,虽然甜度在当时还不及潘照周在海南种植的成品,但他认为通过后期改进大棚管护手段,瓜的甜度可以进一步提升。最终第一批试种的哈密瓜卖出了20000元。这20000元让当时的干改村看到了希望。

就在这个时候,万达集团对丹寨的帮扶开始了,县里面也开始利用扶贫基金扶持有前景的项目。借着试种成功,村两委向当地政府申请了产业发展基金。最终获批的50万元全被投入到建设哈密瓜大棚。

在如今的干改村,哈密瓜已经成为一项特色种植产业。在群山之间,700余个哈密瓜大棚错落有致地排列在一块块农田中,构成一道“梯田大棚群”的独特景象。

群山之中的梯田大棚群。新京报记者 王巍 摄

贫困户也能在家门口有工作

“今年的瓜甜。”潘照周吃了一口新鲜摘下的哈密瓜后说道。随后,他招呼着几位正在基地工作的村民一起品尝。

夏秋之交的八月是干改村第一季哈密瓜成熟摘果的时间。在此务工的村民一边忙着摘瓜,一边用担子把瓜挑进冷藏大棚。这些大多是留守在村中的妇女,一边照顾家庭,一边在村内找些零工。瓜棚的工作每天至少能为她们提供80元的收入。

当地妇女们挑着刚采收的瓜。新京报记者 王巍 摄

最近在瓜棚里帮忙的还有潘世才。平日里,他主要担任村里的安全监察员,作为村两委的一员,他主要负责检查电路、房屋、农业设施的安全问题,并及时维修。这份工作每个月能为他带来1400元的稳定收入。

潘世才在2013年被认定为建档立卡贫困户。当时,他和妻子正在外务工。“家里有两个小孩还有我的母亲,在外面打工都不敢多花钱,收入的一半会寄回家,当时只能算勉强维持生活。”

2018年回村后,因为年轻,会些维修技术,村委会找到他,希望他担任村安监员。

1400元的工资不算高,但因为不用离家,比起在外务工时,潘世才能省下不少额外花销。加上妻子在镇上打打零工,每个月还能收入1000元左右。

村里安全监察员潘世才也在哈密瓜种植地帮忙。新京报记者 王巍 摄

“针对贫困户,当时村里有一些公益性岗位开放,像消防员、清洁员、护林员这些,通过劳动,贫困户不出村就能获得收入。”潘根根说。

据了解,这些公益性岗位的资金来自万达集团对口帮扶丹寨县成立的专项扶贫基金分红。每年5000万元。在干改村,享受这些公益性岗位的有30位村民,根据工作内容,工资有所差别。平均下来,每位贫困户每年通过务工能获得6000到8000元的收入。

网红小镇订单带来广告效应

潘照周和潘根根都坦言,哈密瓜种植产业的扶贫带动效益要高于其自身的盈利效果。除了瓜苗采购、日常维护大棚,每年的种植成本都会超过30万,主要是务工人员的工资。但村里的务工人员有了这份工资,他们的经济状况会得到很大的改善,这或许就是产业扶贫的带动效应。

“像海南那边,种植土地连片而且平整,哈密瓜的亩产量能达到每亩地6000多斤,在这边的话,一般就是平均一亩地4000多斤,价格相差不大的情况下,总体效益是有些差距的。”潘照周说道。

大山中的哈密瓜大棚。新京报记者 王巍 摄

而且相比海南的规模种植,干改村的种植成本也要更高。“规模种植的话,一个人应该可以管护5到7亩地。但是因为我们这边是梯田,每块土地面积都很小,一个人的话只能管护2到3亩地,这样每亩地的人工成本更高一点。”

据潘照周介绍,目前村内的哈密瓜产业每年可以保持50万元左右的整体收入,扣除成本后,有15万元左右可用于为贫困户分红。虽然算不上赚钱,但至少在目前阶段,村子有了一个稳定发展的产业。

今年的八月,干改村哈密瓜基地比往年要忙一些。除了保证日常向县城的农贸市场供货,还有一批订单来自于丹寨县万达小镇。前一段时间,万达小镇举行了为期两天的哈密瓜节,无论是前来旅游的游客还是住在周边的村民,都能通过游戏免费品尝哈密瓜。而这一活动为干改村每天带去了超过1500斤的订单量,潘照周说,“量虽然不大,但是借着万达小镇的名头,哈密瓜也产生了广告效应”。

截至目前,干改村第一季的哈密瓜已经卖出了十分之一。剩下的绝大部分,潘照周将会通过物流送至广东、浙江、江苏等地,“让外省人吃上村里种的哈密瓜,这种事放在过去想都不敢想。”

一座热度仅次于乌镇的小镇

正值暑期,潘照周不忙时都会带着妻子和两个孩子一起到县城转转。和他记忆里不同的是,县城里曾经的农田变成了如今的公路、楼房、观赏树木,还有一座热闹的旅游小镇。

特色文旅小镇让村民在家门口就能找到工作。新京报记者 王巍 拍摄

距离县城老城区不到2公里的万达小镇,已经成为近年来丹寨县内一处最热门的旅游场所,也是万达集团对丹寨县从2014年底开始进行包县扶贫后落地的核心项目。

据了解,万达集团董事长王健林曾在与国务院扶贫办交流时提到可以帮扶西部地区的一个县实现脱贫。在扶贫办的建议下,万达集团对贵州省内各贫困县进行考察,最终选定丹寨县。彼时,丹寨县17万人口中,有4.61万贫困人口。

万达小镇也是附近热门的旅游点。新京报记者 王巍 摄

而在经历养猪、种植优质稻等多个农业产业备选方案后,万达集团决定开发文旅项目,通过旅游带动全县的经济发展。

自2017年7月开镇运营以来,万达小镇累计接待人流量超过1800万人次。在2018上半年中国特色小镇影响力排名中,丹寨排名第二,仅次于乌镇。

作为一项文旅产业,丹寨万达小镇吸引游客的同时,也为丹寨县内提供了更多直接的工作机会。包括酒店、商铺、安保、演艺在内,小镇直接吸纳超过1200人稳定就业,包含建档立卡贫困户751人。

记者从丹寨县政府获悉,2019年4月,贵州省人民政府正式批准丹寨县退出贫困县。随着产业的带动,越来越多贫困户在本地找到了就业岗位。目前,丹寨县内每年外出务工人员逐渐减少。根据统计,目前县内就业11559人,占贫困劳动力就业总人数的41.58%,相比去年同比增长24.2%。

“有机会还是希望去外边看看”

吴治敏今年22岁,是贵州万达职业技术学院创办以来的第一批毕业生,现在万达小镇内的酒店工作。

由于家庭收入不高,从高中开始,吴治敏会利用假期时间到县城做零工。这样至少能满足自己的生活开销,攒下的还能补贴家用。

按照自己原本的计划,吴治敏本来打算在毕业后找到一份符合所学专业的会计工作,像过去许多走出去的人一样,到外地实习、到外地工作。但考虑到家里还有一个正在读高中的弟弟,吴治敏希望毕业后就能帮父亲分担一些经济压力。除了收入稳定,她也希望工作离家更近,至少可以周末回家看看。

三年前,万达小镇刚刚开业,吴治敏当时也刚刚毕业。三年的高中时光,她和同学也看着小镇一点点建立,“感觉是可以稳定发展的一个项目”。

万达小镇每天晚上都会进行苗族特色演出。新京报记者 王巍 摄

2019年11月,吴治敏开始在万达小镇的酒店实习,并顺利转正,“离家近,而且收入还可以,能有一个稳定的工作,也能照顾父母。”

除了每天的工作,回到宿舍后,吴治敏都会备考。她满意于目前的工作,但也想着有机会到外面的世界看一看。她告诉记者,自己希望考下初级会计证,如果有机会希望可以到相关的企业从事这类工作。

对于回村“创业”的潘照周来说,他对未来也有自己的打算。虽然村子目前有了稳定发展的产业,县城也有一些很好的工作机会,他还是希望两个孩子可以到县外甚至省外去看看。即便最终又回到了家,与当时自己面临的情况也不同了。

以前离家是为了外出务工,而现在,回家是漂泊在外的必然选择。

新京报记者 张羽

编辑 张树婧 校对 刘越