▲封面截图。

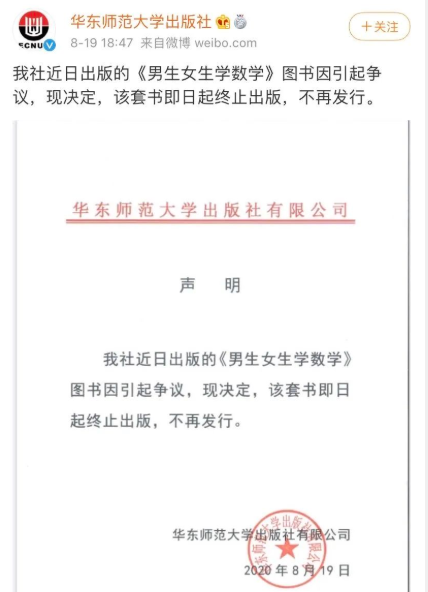

在“数学教材分男女”引发广泛争议后,8月19日晚,华东师范大学出版社发布声明,之前推出的《男生女生学数学》系列教辅材料,即日起终止出版,不再发行。

在很多人看来,这大概是社会舆论面对某种“性别差异论”的胜利。

据出版社介绍,该系列教材主要面向初中学生,基于大数据分析,针对男生、女生不同的认知特征,在讲解及练习的设置上有所不同。那么,“男生、女生不同的认知特征”,已然是这套教辅材料策划、编辑的前提。

男生、女生的“认知特征”有那么大差异吗?或者说,男女在思维方式上的差别有那么明显吗?

这是一个古老的争论话题,很多真正的科学家参与其中。单方面宣布胜利的辩手很多,但事实上仍然没有一个明确结论。

大致可以肯定的一点是,即便男女思维有差异,这种差异也不是对所有男女都适用,而且差异程度在很多时候是可以忽略的。

虽然对此我们还没有正确的结论,但却能判断什么是错误的研究方法,特别是那些用社会现实来反推男女差异的结论。

比如用女性在物理学家和数学家中所占的比例低,证明女性理性思维差,就显然忽视了社会心理、既有规则对女性的塑造,包括女性的自我塑造。如果女性在大部分领域都有看不见的墙,那么当然在这一领域也会受到影响。以此来反证男女在思维方式上存在先天的差异,是不成立的。

▲华东师范大学出版社微博截图。

一定程度上,我同意波伏娃在她的名著《第二性》里试图证明的观点:女人,不是生而为女人的,是被变成女人的。

而且公众的担心也不是没道理。舆论对这件事的反应,必须置于社会具体语境下来谈。具体语境就是,我们至今依然生活在一个对男女差异的刻板印象相当严重的社会。

比如在部分中西部地区,所谓“女孩子上学没用”仍然有相当广泛的市场。“男女教辅材料”的出现,也可能会强化社会上既有的两性刻板成见。

因此,这些年来,全球在性别问题上的主流趋势,更多强调多样性、模糊性、渐变性。

按照出版社的解释,两版教辅在各章节学习目标设置上完全相同,“有些知识点可能女生掌握得更快,题目梯度就会大一些……但最终对学生掌握的程度要求是一样的,不存在哪个版本更难哪个版本更简单。”

出版社的初衷或许并没有“歧视”的意味,也不能说这类教辅材料会导致女生学习能力弱化;但放到现实层面会不会有所变形,恐怕连老师们也不敢确定。最起码,用“大数据”作为依据来进行“男女有别”的教育,在理论支撑方面是远远不够的;引发舆论的争议,也就在所难免。

□宋金波(专栏作家)

编辑 孟然 校对 卢茜