记者|徐悦东

魏晋南北朝时期,随着北方民族的迁入,“汉化”与“胡化”成为了一个鲜明的现象。这种民族碰撞和融合使得后来的隋唐与秦汉迥然相异。汉民族的形成、“旧的中华”的崩溃与“新的中华”的确立的进程是如何进行的?一个不同于秦汉社会的“中华帝国”是如何在与诸民族互动形成的?

5月23日,新京报·文化客厅联合甲骨文推出译想沙龙No.4,邀请到师从于川本芳昭教授,同时也是《东亚古代的诸民族与国家》译者的刘可维副教授,以新书为引,带来主题为“‘中华’与‘夷狄’——东亚古代的诸民族与国家”的分享。

《东亚古代的诸民族与国家》,[日]川本芳昭著,刘可维译,社会科学文献出版社2020年4月版

1

东洋史学是什么?

刘可维表示,日本一直非常注重中国的古典文献研究。在明治维新之后,随着西方的学术体系传入,研究中国的东方学也在日本形成了。日本的东方学包括中国哲学、中国文学和东洋史学。

为何史学会被称为东洋史学呢?东洋是西洋的相对概念。在日本的传统史学观念中,“中国”基本指以汉民族为主体的王朝,比如在明朝,日本人并不将瓦剌和满洲视为“中国”。在满清入关后,日本才视满清为中国王朝。

日本学者用东洋史学来概括包括中国史学在内的周边诸民族的亚洲历史,它甚至也包括朝鲜史和越南史。东洋史学这个学科本身就非常注重汉民族王朝和周边民族的关系。

川本芳昭

对于日本老一辈历史学者来说,东洋史具有更特殊的意义。川本芳昭认为,中国史不能被单纯地当作一个国别史来看待,这就像罗马史与西方文明的关系一样。罗马史并不是意大利史,罗马史是西方文明的历史。中国史也是东方文明的历史。许多周边民族国家归根溯源都可以在中华文明中找到源头。日本作为中华文化的支流,确实也保留了许多中国传统文化的因素。

川本芳昭一直从事中国古代民族史的研究,尤其是魏晋南北朝时期。川本芳昭研究的最重要的问题意识是,汉民族是如何成长为当今世界最大的民族的。这是一个非常值得思考的问题。因为汉民族在地域上的差异,并不比欧洲各国小。川本芳昭认为,要思考这个问题,就要从魏晋南北朝下手。因为魏晋南北朝奠定了汉民族发展的一种模式。

2

魏晋南北朝为何是

研究汉民族发展模式的入口?

魏晋南北朝的主要矛盾体现在民族矛盾上。中国的历史教科书比较强调那个时代的民族融合,一般认为那是一个以汉民族为主体,少数民族群体处于周边的融合状态。但实际上,魏晋南北朝的民族迁徙的规模非常庞大。在十六国前期,非汉民族和汉民族的人口比例是9:10。当时,非汉民族所占的比重非常大。在这种情况下所引发的民族文化的变化,也非常显著。川本芳昭认为,这形成了汉代和唐代之间的“性格”差异。

比如,汉代实行三公九卿制,唐代变成了三省六部制。汉代信仰神仙思想,当时的人追求死后自己的灵魂到昆仑山上,升到仙界。在唐代,佛教成为了信仰的主体,人们开始相信轮回和地狱。

除此之外,在文学、服饰等文化方面,汉唐之间差异非常大。这种变化的根源是,在魏晋南北朝时代,外来民族对汉王朝的秩序和体制的冲击。中华王朝在崩溃和重生后,形成了新的中华王朝。在这个过程中,中华的疆域、影响力都得到了显著的扩大。如果没有“五胡”大规模进入华夏,中国的历史肯定要朝着完全不同的方向发展。

刘可维

在中华王朝的崩溃和重生的长期过程中,周边民族和汉民族接触,也使得民族意识觉醒,出现汉民族和非汉民族对抗和融合的复杂过程。在汉武帝时期,乌桓主要活动在中国东北部,作为匈奴东北部的势力而存在。在汉武帝打击匈奴后,乌桓迁移到今天的辽宁省到河北省北部一带。自王莽时代开始,乌桓和匈奴、鲜卑联手,不断侵扰汉王朝的边境。

在光武帝时期,乌桓来东汉朝贡。光武帝让他们迁徙到辽西、右北平一带。东汉政府实际上把乌桓当打击匈奴和鲜卑的军事势力利用。鲜卑在东汉初年也到达了辽东的长城附近。为了控制这些民族,汉朝设置了乌桓校尉府等专门管理非汉民族的官职。乌桓和鲜卑在东汉时时而归降,时而侵扰边境。那时,中华王朝实际上发生了明显的变化,中华和夷狄的边界变得比较模糊,不再明确地以长城划界。

随着非汉民族的归附,这些非汉民族一方面接受汉朝的统治,另一方面自身又极具独立性。这种情况在山西和关中也在上演。匈奴和羌人都大规模地进入了传统汉民族的世界里。他们在一方面介入汉民族的内部事务,比如曹操利用乌桓组建骑兵。另一方面,在他们与汉民族的接触过程中,他们自身产生了观念上的变化,比如乌桓和鲜卑独立化的趋势。

汉民族和非汉民族的杂居,造成了彼此间的冲突。这一冲突在西晋以后逐渐凸显,比如,泰始六年秃发树机能叛乱、元康四年匈奴叛乱、元康六年氐族叛乱。因此,江统提出了“徙戎论”,这实际上是一种民族分治政策,他主张将这些非汉民族迁回到原来的居住地里。当然,这个政策是不可能实现的。

秃发树机能

后来,中国历史进入到五胡十六国时代。北朝存在着大量的非汉民族政权。他们统治着大量的汉族,也接受着汉族的政治文化。但是,他们又保持着自身的传统。中国的史学家比较注重非汉民族的汉化。但实际上,川本芳昭发现,当时也出现了汉族的胡化。

在秦汉时代,四川盆地的主体已经成为汉地,建立了郡县统治。当时四川的文化和生产力都很高,出现了司马相如、杨雄等文学家和学者。在西晋后期,随着中原王朝的势力衰退,四川出现了大量非汉民族。中原王朝逐渐失去对四川地区的有效统治。中原王朝统治力在四川的缩小的情况,一直到南北朝后期才有所改观。在进入宋代之后,这些非汉民族才逐渐淡出汉文史料。

同样的现象也发生在云南。自汉武帝征服西南以来,汉代以昆明和大理设置郡县,建立比较稳固的统治。但到东晋,中原王朝统治力衰退,地方势力逐渐取代了中央的统治。到了唐代,唐王朝几乎彻底失去对云南的统治。后来还出现南诏、大理等国。到元代以后,中华王朝才重新确立对云南的统治。

类似的现象出现在我国的其他地方。中华王朝的发展过程中实际上经历了这种统一扩张,后由非汉民族进入而导致的崩溃收缩。在经过融合之后,旧中华又变成了新中华,并再次统一扩张,变得更大,影响力更强。刘可维记得,川本芳昭在课堂上说,由于西方文明的介入,打破了中华王朝的这种模式。若中华王朝顺着这个规律发展下去,迟早有一天会出现“朝鲜省”和“日本省”。

3

中华王朝的崩溃和扩张的过程,

对周边民族产生了什么样的影响?

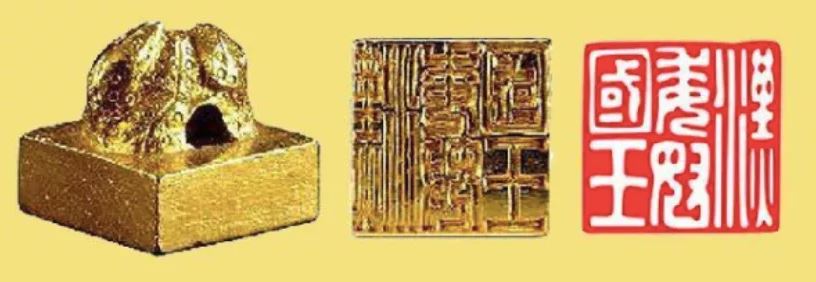

在中华王朝崩溃和扩张的过程中,中华王朝周边的国家实际上也发生着非常显著的变化。在日本列岛上,倭国就会定期到汉朝朝贡。公元57年,倭国的使节觐见光武帝,光武帝赐名“倭国”,还授倭奴王金印。后来,这枚金印在日本的福冈县里被发现。当时的日本正在弥生时代,尚未形成统一的政权。一般人会将日本列岛上的群族统称为倭。

光武帝所授之印

倭国通过跟中华王朝建立了关系,引进了大量的器物,比如铜镜、铁器等手工制品。另一方面,它又通过与中华王朝建立关系来确立自身的正统性。邪马台国是一个倭人联合体,他们与狗奴国对峙。他们会借曹魏政权的诏书来警告狗奴国国王。这说明邪马台国已经开始利用中华王朝的影响力和建构的国际秩序,来压制日本列岛内的其他政权。

不过,后来,由于八王之乱造成西晋的崩溃,倭国和中原王朝的联系就中断了。直到南朝刘宋王朝,汉文史料才再度出现倭国的记载。倭国每一次遣使都有着明确的核心诉求,就是希望中华王朝册封王位。实际上,倭国自己给自己设置了这样的官爵和王位,不过是想让中华王朝给它“扶正”,正式授予自己这样的官爵。这是一种非常特殊的册封模式。倭国在中华政治思想的影响下,形成了一种以自身为中心的“中华意识”。他们开始将自己定位为治理日本列岛内的统治者。日本在熊本县出土的江田船山古坟出土的铁剑的铭文中,就已经出现了“治天下大王”的名号。

这种称号表现出,倭国有一种逐渐想摆脱中华王朝羁绊寻求独立的姿态。在日本列岛,倭国是天下的中心,它就是一个“中华”。在东亚的视角下,它不过只是南朝的藩属国。以自身为中心的思想,可以追溯到魏晋南北朝时期,这些思想进入中原的五胡之中。这就是非汉民族和汉民族在接触过程中逐渐兴起的自利化的趋势。

隋唐是一个胡汉融合的王朝。倭国始终属于南朝的体系之内,直到隋朝后他们派出遣隋使,这很大程度上改变了倭国的外交方针。由于北朝的扩大,原本与南朝建立关系的柔然、吐谷浑和高句丽等政权相继灭亡。在这些政权之后,突厥、土蕃、渤海、新罗、日本逐渐走进历史的前台。实际上,这是“中华”扩大了,开始影响到更远的范围了。

在十六国和北朝时期,各非汉民族多多少少经历过汉化的过程。有些是被动的、有些是主动的。孝文帝改革是北魏的统治阶层主动发起的。这些非汉民族的汉化,为民族融合提供了基本的前提。如果不接受对方文化,那只能通过灭绝和驱离来实现。蒙古人在打败西夏后,基本上采用灭绝和驱离的政策,所以党项族就消亡了。汉族人口过于庞大,采用这种政策是不切实际的。所以,不管主动还是被动,最终的结果都是民族间的融合。刘可维认为,从中华文化的传承和发展来看,外来民族的输入当然是有益的。对于鲜卑族来讲,鲜卑族就消失在历史当中了,这很难用好坏来判断。

在南北朝乃至元明清时代,民族融合和碰撞一直在进行。因此,汉服和唐装很不一样。我们现在穿的对襟的马褂实际上来自满洲人的服饰。这都是民族融合的表现。刘可维觉得,民族融合是有益的,他开玩笑地说,日本在公元四世纪后,就几乎没有大规模外来民族的输入,所以日本男性谢顶特别严重。

作者丨徐悦东

编辑:董牧孜,张婷;校对:王心