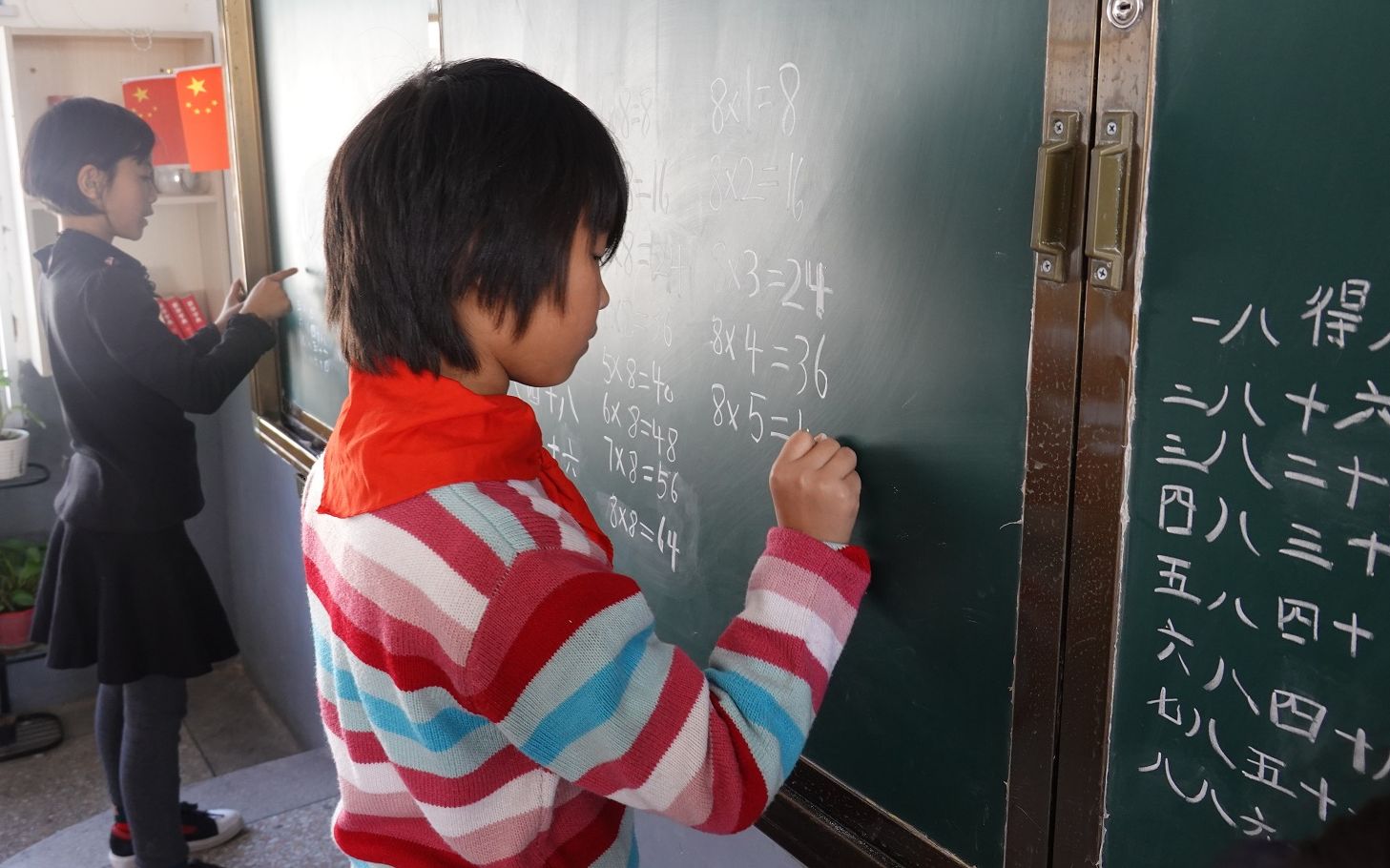

8岁的张雪杨端端正正地站在老师身边,她穿着一件条纹毛衣,短发覆盖着额头,后颈处稍稍有点儿长,覆盖在衣领上。

上午的阳光照在她脸上,她眯着眼,一板一眼地和记者交谈。在老师面前,她有些放不开,两只手绞在一起。指甲有点儿长,没有修理,显得不那么整齐。她的身后,刚刚翻新不久的教学楼整洁、干净。

这是河南固始县一所只有118个学生的村小,学校里都是附近两个村子里的孩子,绝大部分是留守儿童。

作为劳动力输出大县,2012年固始县曾经做过一次统计,当时有14万留守儿童,这些年来,一些孩子长大了,还有一些孩子被外出打工的父母带走了,“现在的数量,应该还有10万以上”。

河南固始的扶贫学校,这里有5000多学生,其中4800多是贫困学生,绝大部分是留守儿童。新京报记者 王巍 摄

从留守儿童到留守孤儿

2019年11月15日,中午10点。河南固始县三河尖镇,正和希望小学,课间休息。

老师不在身边时,张雪杨显出了一个8岁孩子的活泼。她会讲7岁妹妹的故事,讲姐妹俩怎样互相帮忙洗头,讲妹妹喜欢手机,但爷爷不让玩。有一个上初中的堂哥,周末会回到爷爷家,但玩手机太多了,惹恼了爷爷。她还会讲她的同学,他们会偷偷把自己的玩具带到学校送给她……

如果不是老师介绍,很难想象这是一个失去双亲的孩子。2015年,张雪杨的爸爸在工地上意外摔亡,第二年,她妈妈因为癌症去世。她们从留守儿童,变成了留守的孤儿。

张雪杨。新京报记者 王巍 摄

父母去世后,爷爷奶奶是唯一的依靠。张雪杨的爷爷奶奶在家务农。农闲时,奶奶会编一点儿柳筐之类的,卖了补贴家用。爷爷种地,也负责每天早晚接送她们姐妹俩上下学。

刚刚二年级,张雪杨已经转了4次学了,这是她上过的最好一所学校,有一个操场,有秋千。以前的学校,想玩儿都没有地方。张雪杨喜欢这个学校,想在这里上初中,但学校只有六年级,她有点儿遗憾。

偶尔,她也会想自己的未来。她不想呆在这里,也不想过和爷爷奶奶一样的生活,她觉得“那太辛苦了”。

8岁的孩子,通常还没有到体会成年人辛苦的阶段,但张雪杨不需要体会,她对于辛苦的认识,源于自己直接的经历。

张雪杨起得比奶奶还早,早晨5点,她会自动醒来,穿衣服,扫地,叠被子,然后奶奶才会起床,为她们做早饭,奶奶时常要告诉她多睡一会儿,但她总是起得很早。

有时候,她也会跟着爷爷下地,一次,她半夜跟着爷爷去卖稻米,夜里很黑,风很大,是她从来没有经历过的。最后,稻米卖出去时,爷爷收到一沓钱,她很惊讶,因为从来没有见过“那么多”钱。爷爷跟她开玩笑,说要不拿这钱给她买个手机吧,她其实很想要手机,但还是拒绝了。

她不只是一个特例

当地教育部门的一位干部告诉记者,2012年固始县曾经做过一次统计,当时有14万留守儿童,这些年来,一些孩子长大了,还有一些孩子被外出打工的父母带走了,“现在的数量,应该还有10万以上”。

三河尖镇希望小学的孩子们。新京报记者 王巍 摄

正和希望小学所在的三河尖镇,今年开学就少了69个学生,都是被父母带走的。那些没走的,并不是父母没去打工,只是没有能力带走而已。张雪杨的班主任告诉记者,在张雪杨的班上,20多个学生,只有两个是父母都在家的,其他的都是留守儿童。

和其他父母外出打工的学生相比,张雪杨这样的孩子,处境无疑更加困难。然而,她并不是特例。在固始县的另一所扶贫学校——固始县国机励志学校里,校长洪念国告诉记者,该校4000多建档立卡的贫困生中,绝大部分都是留守儿童,其中“孤儿”就有193个。

确切地说,是“事实孤儿”,其中既包括双亲去世的孩子,也包括那些双亲虽在但不肯承担抚养义务的。

13岁的冯路德,就是这样一个孩子,他的父亲去世了,母亲走了,偶尔才回来看看他。他住在学校,每周末才会回到爷爷奶奶的家。

冯路德的班主任告诉记者,类似的情况有很多,这些孩子们的父母,或者一方去世后,另外一方离开,不再管他们;或者父母离异后,各自成家,把孩子留给爷爷奶奶抚养。

“长期在外打工的人,很容易遇到婚姻危机,一旦离异,往往会让本来就留守的孩子,陷入更大的困境中”,老师说。

“为摆脱贫困而读书”

冯路德所在的学校,是一所建于2016年的公立扶贫学校,学校大门口的石头上,刻着一行其他学校不太可能出现的标语,“为摆脱贫困而读书”。

这所学校主要招收建档立卡的贫困生,全校5200多学生中,有4800多人是贫困生,在全县1.8万多名贫困生中,占了近四分之一。这些贫困生中的绝大部分,同时也是留守儿童。其余的非贫困生中,很多也是留守儿童。

学校曾经做过一次“特别贫困”“特异心理”和“特异生理”的调查,除了193个“事实孤儿”外,还有持有残疾证的21个学生,及个别没有残疾证但确实残疾的孩子。

住校的孩子,最小的只有一年级。新京报记者 王巍 摄

最初拿到调查结果时,教初一英语的老师张瑞被震撼了,通常在任何一个学校里,都不会出现这么大规模的儿童问题。更麻烦的是,学生的心理问题、生活习惯、学习基础等,都存在普遍的问题。有的学生基础非常差,三年级开始学英语,到初一了,连最基本的知识都不会,要重新打基础。还有的学生没有卫生习惯,刚来的时候,要几个老师按住才能帮他洗头。

担任五年级班主任的周宇豪告诉记者,和爷爷奶奶一起生活的学生,往往缺乏学习的习惯,更缺乏自信,“有的题明明会做,在作业本上也能做对,但上课提问时,却一言不发”。

教三年级的易冉,常常要把学生当一年级的孩子带,“有的三年级了还不会写字,得重头教。还有一个学生穿尿不湿上课。他父母离婚了,都走了,不管他,爷爷奶奶精力不足,照顾不过来,一直给孩子穿着尿不湿,结果到我们学校以后,这个习惯还保留着”。

扶贫学校的学生,都是从各村选择的贫困生,大部分是爷爷奶奶照顾他们的生活,至于学习,往往只能任其自然,“爷爷奶奶本身没念过多少书,不会辅导,而且有的老人照顾好几个孩子,能做饭洗衣服就不错了。直到现在,每周末放假回来,总有几个学生没写作业,家里没人督促,又没有养成自学的习惯,回家就不写了”,教五年级语文的丁明英说。

孩子们的“北京印象”

7岁的杨佳欣坐在塑料木马上,旁边是一块菜地,天气冷了,菜地里的油菜已经发黄,萝卜却长得不错。这不是学生的菜地,而是固始县杨庄小学的老师们种的。

杨庄小学是一所“微型”的村小,从学前班到六年级,七个班总共才有58个人,来自周边3个村子。在编教师9个,另外还有3个学校自己雇的老师。

杨庄小学只有50多名学生,学生们的午餐时间。新京报记者 王巍 拍摄

杨佳欣回到这里的时间并不长,她在北京长大,一直跟在打工的父母身边,上小学时才回到老家。家里只有奶奶和姑姑,爷爷、爸爸、妈妈仍在北京。

对于北京,她已经没有什么印象了,也说不清楚爸爸妈妈在北京干什么工作。她只记得,妈妈本来过年要回来的,但后来又说不回来了,要接她去北京。

六年级的张诺在北京出生,1岁时跟着父母去了新疆,4岁时父母回北京,她则回到固始上幼儿园,每年暑假去一次北京,寒假则是父母回来看她和上初二的姐姐。

她对于北京的记忆比杨佳欣更多,知道烤鸭好吃,故宫很大,走起来很累。去年寒假,四川的外公外婆来看她,过年时带她去了北京,爬了长城。那一天正好下雪,长城除了长之外,还记得的,就只剩下冷了。

和张诺同班的张涵予也出生在北京,上小学时回到老家,和奶奶两个人生活了6年。6年来,张涵予基本适应了这个只有两个人的家,也适应了这个只有50多个学生的学校。

六年级的张涵予面临着毕业,以后要到县城去上初中。她到那个初中看过,不太喜欢。她希望留在杨庄小学,这个虽小却留下了她所有童年记忆的地方。县城虽好,县城里的学校虽大,但对只有12岁的她,还是有些过于陌生了。

刚刚说起父母就开始流泪

11月15日下午两点多,固始县分水镇的十字路口,一群老人陆陆续续来到这里,有的骑着电动三轮,有的骑人力三轮,有的走着来,没有任何一个人开汽车。

在学校生活了五天,孩子们放学了,他们将带着行囊,回到父母不在的家里。新京报记者 王巍 摄

他们都是来这里接孩子的。今天是周五,在学校住了一个星期的孩子们,会坐着校车到这个路口,再由家长接回家。

72岁的李瑞生穿着一件黑色的旧夹克,戴着黑色的帽子,默默地坐在路边的石沿上。他来得比较早。几个后来的老人在一起聊天,李瑞生不怎么和他们搭话,只是静静地等待,时不时看一眼路口。今天的校车来的稍微有点儿晚,比以往晚了十多分钟。

快3点半的时候,黄色的校车终于来了。爷爷奶奶们涌上前去,找到自家的孩子,然后很快又散入四面八方。

老人们来接孩子,几乎没有开车来的。新京报记者 王巍 摄

李瑞生也接到了自家的两个孩子,一个孙女,一个孙子。

穿着同样校服的姐弟俩,把书包放在爷爷的三轮车上,接着跳上车,坐进三轮车里。李瑞生把车推到路上,慢悠悠地蹬着车往前走。

路不远,十多分钟后,李瑞生拐进了一片易地搬迁的安置小区。小区很新,李瑞生住在这里的一栋小楼,两层一共150平方米。这栋小楼是易地扶贫搬迁后,分给李瑞生一家六口人的,每人25平方米。

六口之家,常住的其实只有李瑞生夫妇,儿子儿媳长年在外地打工,孙子孙女在学校住校。

几件简单的家具,让房间显得格外空旷。但李瑞生已经很满意了,读六年级的孙女李玉欣也很满意。在搬进这间新房之前,他们一家人,住了四年的铁皮房。

李玉欣还记得住铁皮房的日子,冬冷夏热,四个人挤在一起,爸爸妈妈回来时,就更拥挤了。她知道爸爸妈妈在无锡工作,但一年只能见到一次,就是过年的时候。

刚刚说到父母,李玉欣就开始流泪。记者没有再问,比他小两岁的弟弟坐在她的身边,不流泪,也不说话。

素馅饺子与贴满奖状的墙

李玉欣的奶奶有些驼背,姐弟俩刚到家时,她已经包好了饺子,素馅的。爷爷有些歉意,今年肉价高,孩子们一周回来一次,却只能包素馅的饺子。

屋里没有桌子,奶奶坐在小板凳上,放饺子的盖帘搭在楼梯上,看到孩子们回来,她赶紧把盖帘挪开,让孩子去放书包。

李瑞生年轻时去了黑龙江,在那里种地。儿子结婚后,他扔下了那边的地,又迁回了老家。但在老家没有地也没有房子,成了贫困户,今年才刚刚脱贫。一楼“客厅”的墙上,贴着贫困户信息卡和“脱贫光荣卡”。除此之外,还有一大片奖状,都是李玉欣和弟弟的“三好学生”“优秀少先队员”奖状,几乎每年都有。

下午4点多的时候,李玉欣的奶奶准备煮饺子了。而一里多地之外的胡金三,还在等他的父母下班。胡金三和李玉欣姐弟在同一个学校,坐同一辆校车,69岁的爷爷接他回家。他还有一个弟弟胡金睿,在另一所学校上一年级,平时住校,两周才回来一次。

胡金三从小跟着爷爷奶奶长大。三年前,奶奶去世了,爷爷一个人带两个孩子。去年,实在顾不过来了,胡金三在外打工的父母才辞了工作回家,在附近找了一个工厂,但每天晚上7点才下班,仍旧是爷爷接送他们兄弟。

等父母下班的时间,胡金三就把作业写完了,但附近没什么同学,多数时候,都是自己一个人玩儿。实际上,胡金三也并不喜欢找同学玩儿,即便是学校,也大多呆在教室里。他喜欢素描,以前画过很多,后来大多丢掉了,学校有美术班,他也没有参加。

墙上贴满了胡金三的奖状。新京报记者 王巍 摄

胡金三爷爷家的墙上,同样贴满了奖状。和同龄的孩子相比,他更愿意把时间用在学习上。他的理想很多,宇航员、科学家、旅行家……有时候他会犹豫不定,究竟未来想做什么,但可以确定的是,所有的理想中,没有一个和乡村有关。

劳动力输出大县 儿童被留在家乡

固始县是劳动力输出大县,有近60万青壮年外出务工,他们离开家乡,奔赴广东、浙江、北京等地,从事各种各样的工作。而他们的身后,是被留在家乡的孩子,很多孩子在襁褓之中,就不得不和父母分离。在全国,像固始县这样的县城还有很多,大量儿童被留在乡村、小城镇乃至县城。

面对留守儿童问题,各地政府和志愿者有所行动。河南省通过开展农村留守儿童摸底排查工作,掌握了全省农村留守儿童的数量规模、分布区域和结构状况等,并建立起农村留守儿童信息库和信息报送机制。从2016年开始,每年8月被定为农村留守儿童“关爱保护月”。去年,河南还在全省建立2000处农村留守儿童关爱保护场所。在固始,当地政府部门和志愿者会定期到学校进行关爱助学活动。

爷爷奶奶无法辅导家庭作业

父母是孩子的第一任老师,这句老生常谈的话,对于留守儿童来说,与现实太远。年轻的父母为了生计外出务工,实际担任监护人的祖父母、外祖父母,并不能代替父母在孩子成长中的作用。

李玉欣姐弟出生后就和爷爷奶奶生活在一起,爷爷负责他们的学业,但越来越力不从心,小学时还能辅导孩子们写作业,到了初中,连题都看不明白了。

张雪杨的爷爷奶奶,对二年级的作业就无能为力,她和妹妹的作业,只能自己做。有时候,学校发布了扶助贫困学生的新政策,还要张雪杨帮助解释,爷爷奶奶才能明白。张雪杨的老师说她是“老师的好助手,爷爷奶奶的好帮手”,在家里,她帮爷爷奶奶干活,在班里,她是班长,学习成绩也总在前三。但这学期期中考试时,她语文没及格。

张雪杨没觉得有啥问题,毕竟这回考试的题,分值有点儿大,做错一道,就丢好几分。她不知道的是,在城市里,小学生考90分,很多家长就会着急上火。

“固始是一个普遍重视教育的地方,如果谁家的孩子没上学,邻居都会看不惯,和别的地方相比,这里的初中升学率还是挺高的,很多孩子即便不上高中,也会上职高之类,学门技术”,固始县教育局的一位官员说,“但即便如此,留守儿童的教育仍旧困难重重,很多孩子的爷爷奶奶,本身文化水平不高,再加上年纪大了,还要种地、赚钱,能让孩子吃饱穿暖就不错了,别的就顾不上了”。

新京报记者 周怀宗 摄影 王巍

编辑 张树婧 校对 吴兴发