日本著名音乐家坂本龙一,9月24日在社交媒体上以英文和日文的形式发了一篇通稿,声明自己没有收过弟子,如果有人打着这样的名号,那这人说的就不是真实的。通稿中更是直接指出:在中国有人自称是他的弟子。在微博输入坂本龙一的名字后,会有“坂本龙一 肖瀛”的联想词出现,经查,肖瀛是一名国内钢琴师。在9月25日,肖瀛经过微博发出声明及给坂本龙一写的信,称其在参加6月份一场活动中的组织者,某某公司在微博上用了“坂本龙一弟子”的类似措辞进行宣传,他当即表示反对并要求对方删除内容,但是之后事情的发展超出了他的控制。

坂本龙一的声明。

在国内网友的爆料截图中,能看到肖瀛在一些地区演出场所的公众号的宣发稿中多次有“坂本龙一弟子”字样,肖瀛被网友质疑“碰瓷”的行为还包括:音乐会名为“我与坂本龙一的对话”字样,坂本龙一名字上了现场演出海报(但实际上只是肖瀛个人的演奏会)……这些言行,或是促使网友打假并对坂本龙一告知情况的原因。

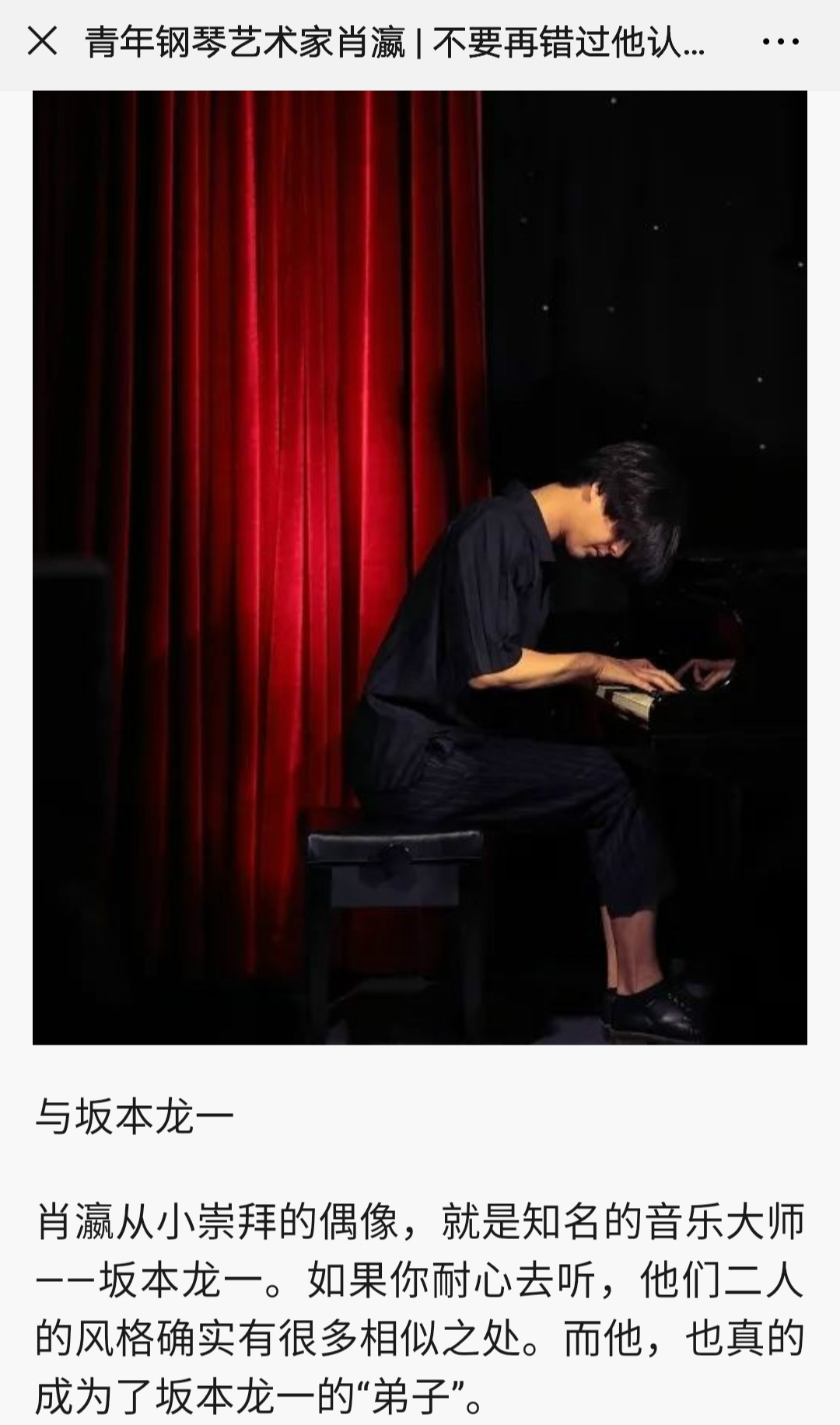

在微信搜索“坂本龙一 肖瀛”,诸多演出信息都显示“肖瀛是坂本龙一的学生(弟子)”

在中国的社交礼仪当中,对于同行业的前辈有尊敬之心,见面时称呼一声“老师”是再正常不过的事情,哪怕是后来借这一面之缘进行一下有分寸的宣传,也可以理解。但“老师”的称谓可以单方面发出,而“师徒关系”的建立,则需要双方的互动与认可。

坂本龙一打假,无非有两个想法,一是广而告之,公开解除这种“师生”关系;二是在保护自己名声的同时也保护受众的利益——毕竟虚构出坂本龙一“在现场”的假象,不但让远在国外的坂本龙一莫名其妙背负责任,也让花钱购票的消费者多少产生一些上当受骗感。坂本龙一的声明发出之后,从此路归路桥归桥,清清爽爽,即便再有人借着“弟子”的幌子招摇,也不会有太多人相信了。坂本龙一的这个声明发表的还算及时,如果碍于面子保持沉默,时间久了更难说清。

这件事中的宣发或许会觉得这不是什么大不了的事,毕竟当事人和坂本龙一有过接触,也合作过,称呼老师学生似乎没什么大不了。确实在国内的文化圈,有着一种怪异的现象,就是流行四处拜师,认真一点的,还会端酒敬茶搞个仪式,不严肃的,酒桌饭局上口头宣布一下就算收徒了。表面上看这是带有江湖味道的性情做法,其实背后隐藏着一种特殊的权力关系:老师借着“桃李满天下”的“美誉”巩固自己的身份地位,弟子则借着老师的名声与资源更便利地攫取现实利益……

某报道里给弟子加了双引号。

国外所理解的师徒关系,多是建立于音乐院校等公共教育场所,而且会被单纯地限定于“老师与学生”之间的“教与学”关系,不会掺和进中国式“师徒关系”里的亲情、江湖、权力等复杂元素。这件事里的当事方觉得在国内这么使用坂本龙一的名字与肖像权问题不大,而在坂本龙一看来则是忍无可忍,这本身也是东西方社交礼仪的一次冲突。坂本龙一的做法,不仅给这些人上了一课,也给那些热衷于强行认老师的人上了一课:学习老师身上的才华与努力精神可以,但不能无中生有,借不存在的师徒关系牟利。

“一日为师,终身为父”,这个说法的意思是,要像对待父亲那样尊敬自己的老师,哪怕他只教过自己一天。很多人把这个说法想歪了,觉得都“为父”了,靠老师的名声吃一阵子甚至一辈子都是理所应当的,恰恰忘记了考虑老师的感受。典故的意义在于明理,坂本龙一已经把道理讲得明明白白了,以后就别虚举那面不存在的“旗帜”了。

□韩浩月(专栏作家)

新京报编辑 吴龙珍 校对 郭利