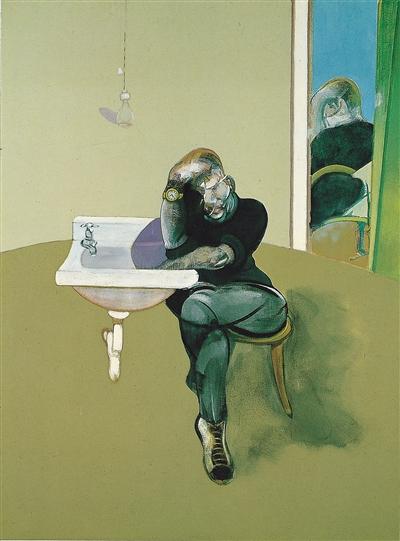

《自画像》(1973)

培根喜欢易装,是同性恋,也是嬉皮时代的见证人和创造者。

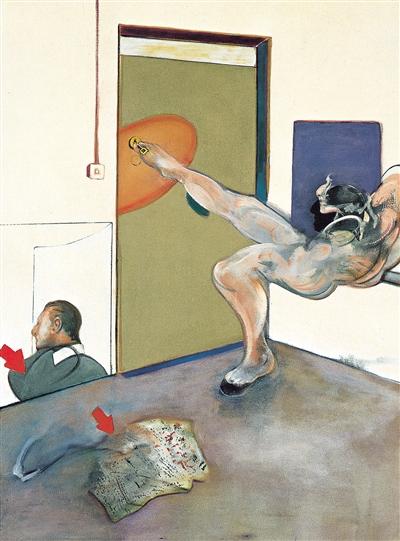

《1978年绘画》

(1978)

“想着这把钥匙,各人守着一座监狱”,艾略特《荒原》中的诗句搭配画作似乎很应景。培根曾为这幅作品的标题加上“艾略特”一词,后来又删掉了。

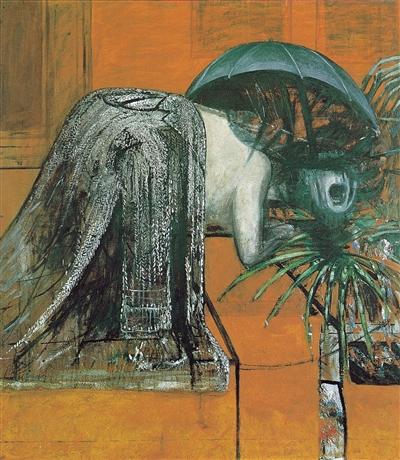

《人物习作二号》(1945-1946)

城市中被灾难攫获的半裸的人,他们承受着1890年代蒙克(Edvard Munch)画作中那种内发的抱头尖叫。

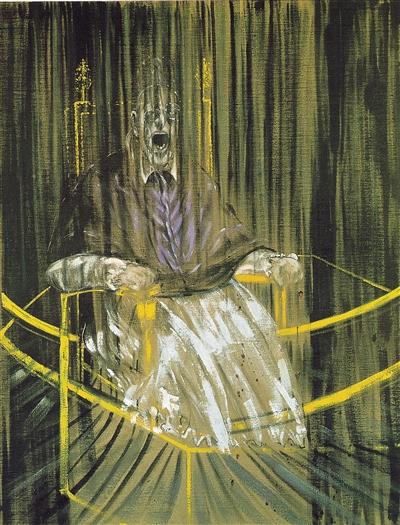

《仿委拉斯凯兹<教皇英诺森十世>习作》(1953)

培根反复模仿委拉斯凯兹的杰作,然而实际上,他只看过这幅画的照片。他被现代复制技术所吸引。

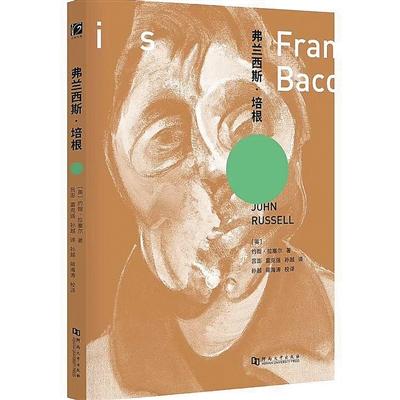

《弗兰西斯·培根》

作者:(英)约翰·拉塞尔

译者:吕澎,雷克强,孙越

出版社:上河卓远文化|河南大学出版社

2018年3月

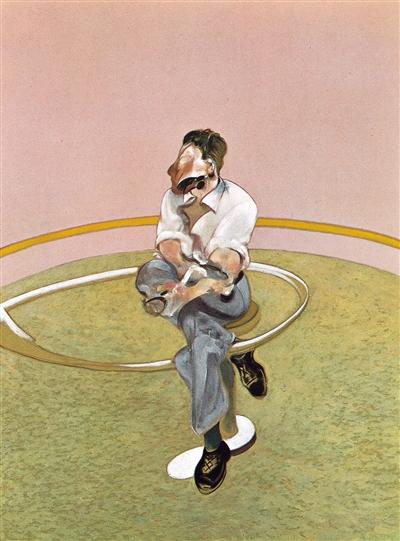

《卢西安·弗洛伊德习作(侧像)》(1971)

精神分析家弗洛伊德的孙子卢西安·弗洛伊德,培根的朋友。

历史上有两个著名的弗兰西斯·培根(Francis Bacon),一位是写《人生论》的哲学家培根,另一位,是被称为“20世纪的黑暗之心”的画家培根。“培根……那个画那些可怕的画的人”,撒切尔夫人这样说。

“他从未完成一本写坏的书,从未抱有任何乏味的思想,也从未说过平庸的言论”,美国当代艺术批评家约翰·拉塞尔(John Russell)在《弗兰西斯·培根》一书中如是记录。作为画家培根同时代的晚辈,这些判断都基于他与培根几年来的交谈。这位1909年生于柏林,1992年卒于马德里的画家,生命横跨了整个二十世纪多难的欧洲。他的作品充满暴力、病态、噩梦般破碎且令人不快的形象,他将现代世界最糟糕的讯息呈现给世人。