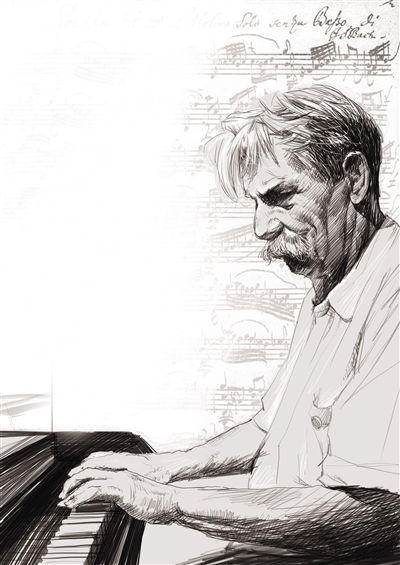

新京报制图/高俊夫

平安无事地走我的路,这不是我的命运。我的使命是,为敬畏生命的精神,也就是和平的精神开辟道路。

——阿尔伯特·施韦泽

大多数人对于阿尔伯特·施韦泽的了解,还停留在他远赴非洲丛林的传奇经历。1913年起,他便和妻子深入加蓬兰巴雷内地区,为当地居民筹建诊所,布道行医。这位“丛林医生”对非洲那片土地可谓是毫无保留,竭尽全力,就连1952年获得诺贝尔和平奖的奖金也全部用于增盖兰巴雷内的麻风病院。他丝毫不愧对“非洲之子”的称谓,90岁生日当天仍心系兰巴雷内,“对我的一生来说,无论如何,最重要的是我的医院。”

施韦泽在医疗援助事业上的卓越作为,几乎掩盖了他此前在宗教、哲学以及音乐领域取得的理论突破和自我实现。以至于像《论巴赫》这样一本堪称巨著的音乐经典,在施韦泽的履历上都并不那么显眼。虽然它一直以来都深受音乐爱好者的喜爱,并为历代巴赫研究者所青睐。

这部完整论述巴赫音乐作品的传记,让我们看见了一个巨人遥望另一个巨人的背影。最初只是遵循管风琴老师魏多尔的提议,施韦泽希望可以通过自己对巴赫作品的澄清和解读,探讨演奏它们的最佳方式,从而填补法语音乐文献的空白。没想到本来一篇评论短文的体量,最后却被他越拉越长——从艺术根源到宗教仪式,再从音乐语言到演奏技巧——之后又加入对巴赫康塔塔和受难曲作品的评议,时至今日,这本著作俨然已成为巴赫研究绕不过去的文献,早已超出魏多尔和施韦泽当年的预见。

施韦泽在《论巴赫》中写道,“证明巴赫之伟大最有说服力的事实是,即使生活在一个谬误的时代且他还承载了这些谬误,他仍能写出不朽的作品。”在我看来,这句话同样也适用于施韦泽自己。面对战争的灾难和文明的衰败,施韦泽用他的后半生为一片遥远土地上的人们所做的点点滴滴,让爱和良善不再只是空洞的字眼。当更多人穿上厚甲,变得像其他人一样没有思想、不再敏感,或许是时候需要施韦泽为我们重复他“敬畏生命”的理念——

“你应该这样认识:同甘与共苦的能力是同时出现的,随着对其他生命痛苦的麻木不仁,你也失去了同享其他生命幸福的能力……这与你们的灵魂有关。如果这些表达了我内心思想的话语,能够使诸位撕碎世上迷惑你们的假象,能够使你们不再无思想地生存,不再害怕由于必然认识到敬畏生命和伟大的休戚与共的重要性而失去自己,那我就感到满足……这样我就可以对自己说,你们走在善的路上,并且不会再失去善。”