手绘白菜

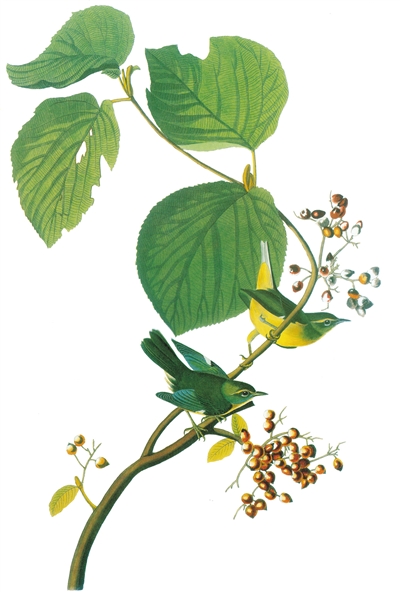

《飞禽记》插图

在《十八世纪文学史》中,英国作家、评论家埃蒙德·戈斯(Edmund Gosse)评论说,圣职牧师、博物学家吉尔伯特·怀特在英国乡村塞耳彭写下的书信体博物记《塞耳彭自然史》有着“不变的姿媚与最初的新鲜”,是“十八世纪所留给我们的最愉快的遗产之一”,“自怀特不朽的《塞耳彭自然史》出现后,世上遂有此一类愉快的书籍发生……”

在21世纪的第二个十年,这类“愉快的”博物书在中国迎来了一个出版高潮。北京大学出版社的“沙发图书馆·博物志丛书”、上海交通大学出版社的“博物学文化丛书”、中国青年出版社的“世界博物学经典图谱丛书”、重庆大学出版社的“好奇心书系”等丛书陆续出版,一大批并未以“博物”命名的新书也正走在以“博物”之名宣传推广的路上。

除此之外,微博上的“博物君”坐拥220万粉丝,每天收到成千上万诸如“这是什么虫?”“这个果子有毒吗?”之类的提问,《博物》杂志的月发行量也从几年前的几万册逆市上涨至22万册,“博物”甚至被媒体评为具有代表性的“2015生活方式”。所以,博物回来了吗?

“博物热” 并不遥远的博物学

20年来为植物分类学家提供科学绘图服务的孙英宝,是中科院植物所的一位植物科学画家,这门手艺小众而神秘,中国从事这一行业的只有不到10人。如今,越来越多的人跟他打听怎么画植物的问题,甚至有人通过网络平台付费与他一对一当面交流植物画。虽然他们之中几乎没人是像他那样,对着植物或标本、借着显微镜、算着比例尺严谨无误地画出植株来,但孙英宝对于有这么多人爱上了观察自然和植物手绘感到由衷高兴。

博物学离我们似乎没那么遥远了。

在商务印书馆,编辑余节弘的“自然茶聊”不定期开聊,博物专家、博物达人和爱好者济济一堂,有人来讲按徐霞客游记重走“霞客路”的经历,有人来说当一名“猫调”(全国大熊猫调查)队员的故事,也有人来分享野生动植物摄影的经验。涵芬楼的会场每次都会来几十人或上百人,一开始是年轻学生和上班族,慢慢有了带孩子的妈妈,后来从初中生到中老年人都会来玩。

这大概就是“博物”对人类的诱惑了。它来自于对草木虫鱼鸟兽其美的记录和其本的考求,关系着一双深邃的发现之眼和一颗回归的自由之心,上可溯至亚里士多德、林奈、洪堡、达尔文的孜孜以求,下可承续接连我们窗前桌角的一缸热带鱼或一盆多肉植物。千百种平凡却美丽的鸟儿,一路从美国博物学家奥杜邦的笔下,飞到约翰·巴勒斯的《飞禽记》里,如今又通过译介飞到你我的书架之上。

在北京大学出版社策划“沙发图书馆·博物志丛书”的编辑王立刚眼中,除了经济发展到一定程度使城市人有了经济实力和闲暇时光回到自然,眼下这一番博物热潮的另一个原因是整个生态的严峻性让人们努力与自然获得更多联系,以实现个人对于不理想的生存环境的抵抗和反击。植物分类学出身的王辰已写了两本关于花和草的博物书,在这位80后看来,自己这一代人长期面对自然缺失的状态,内心又深藏着对自然乐趣的渴求,如今,他们有了购买力和行动力,温饱已得,又有了下一代,该选择另一种离自然更近的生活方式了。

不经意间,我们似乎已在实现着大卫·雷·格里芬《后现代精神》一书的预言——“后现代人世界中将拥有一种家园感,他们把其他物种看成是具有自身的经验、价值和目的的存在,并能感受到他们同这些物种的亲情关系。”

式微 现代科学发展中的博物学

而在并不很远的1997年,当以研究蚂蚁闻名世界的爱德华·威尔逊的自传《Naturalist》在台湾出版时,出版社并未按照原著书名直译为“博物学家”,而是改译成了“大自然的猎人”,并添了一个副题“博物学家威尔森”。2000年,上海科学技术出版社引进此书,又将书名变成了《大自然的猎人:生物学家威尔逊自传》,连台版“博物学家”的字样也不见了,之后2006年的再版依然保持了“生物学家”的译法。如果不是由于译者不认同威尔逊的自我评价,那么,大概就是因为彼时“博物”之说太过冷门,出版社并未取道于此了。

博物学式微是一个历史久远的世界性问题。现代科学的发展和细化肢解了博物学原有的研究内容,植物、动物、地学和天文早已自成体系、独立发展,在新航路开辟和帝国扩张过程中宛如英雄一般的植物猎人们不见了,替代他们的是专业细分的生物学家。前者在17世纪开拓了大英帝国的视野、丰富了整个欧洲的园林,后者带领人类透过显微镜向更微观层面望去。在分子生物学的时代,面对现代性对生产力、竞争力和循康德所言“为自然立法”的追求与热盼,注重在宏观层面对自然万物进行描述、分类、寻找关联的博物学被边缘化了。1955年,中国科学院成立学部,分为数理化、生物地学、技术科学和哲学社会科学4个学部。其中,被合并为一体的生物地学,其前身所代表的就是博物学。

我们在很长一段时间中忘记了博物学的存在,甚至因久居城市而忽视并淡忘了野生与自然,远方树木的倒下与鸟类的灭绝于我们而言,仿佛无关痛痒,直到水和空气越来越坏。博物学在我们生活中的缺失与复兴,与18、19世纪理性主导一切和之后工业文明弊端渐现、人类自我反思的历史脉络相契合。

奥尔多·利奥波德是一位美国生态学家,也是一名终身的渔夫和猎人,他对现代环境伦理的发展与荒野保育运动产生了深远的影响,在他销量逾200万本的著作《沙郡年记》中,利奥波德说:“看大雁要比看电视更重要,寻找一朵白头翁花的权利与拥有言论自由的权利一样都是不可剥夺的。”在我们关于一朵花的权利意识尚未萌发之时,雾霾等环境问题就迫近了眼前,这是博物学在当下最切近的一个背景。

“它来自于对草木虫鱼鸟兽其美的记录和其本的考求,关系着一双深邃的发现之眼和一颗回归的自由之心,上可溯至亚里士多德、林奈、洪堡、达尔文的孜孜以求,下可承续接连我们窗前桌角的一缸热带鱼或一盆多肉植物。”

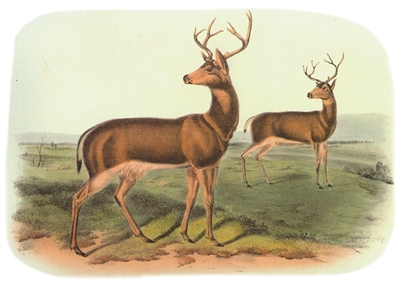

黑尾鹿 《等鹿来》 插图

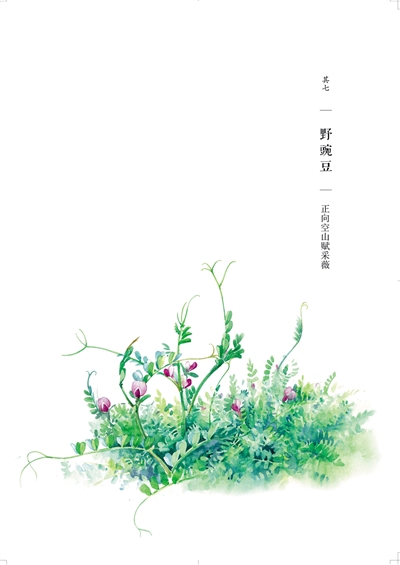

野豌豆

迷惑 出版物中的博物学

从21世纪初开始,北京大学哲学系教授刘华杰一直在为“复兴博物学”奔走鼓呼,不仅亲自著书立说,还参与了很多博物类丛书的策划工作,然而,他“仍然无法完全确认是否真的出现了什么高潮或者中兴”,“在现代性的狂奔主流背景下,博物和博物出版全面繁荣起来,并不是件容易的事”。他说,从总体上看,博物书的市场比例依然很低,而且“还没成为一个独立的类别,在书店中是乱放的”。“中国出版社对博物图书的放架建议五花八门,经常把它放在‘科普类’中;评奖时,有时把它们划在‘新知类’,有时划在‘科普类’,有时划在‘文化类’,这些都不很合适。”

2012年,商务印书馆出版了《发现之旅》,以令人心醉的图片文字,映现了历史上十次最壮阔的探索之旅,书中自然素描的笔触和色彩逼真细腻,仿佛使远在天边的花枝、虫甲、鸟羽、鱼鳞在我们眼前和心中泛起光辉。这本书一下子卖掉了十几万册,令出版社颇感意外。据商务印书馆编辑余节弘介绍,其实早在1902年,商务印书馆就出版了《普通博物问答》一书,还将法国博物学家居维叶、微生物学奠基人巴斯德、恒星天文学创始人赫歇耳以及进化论提出者达尔文的著作译介到了国内,因后来商务将出版重点转向了社科类和工具类书籍,自然科学和博物的脉络中断了。

受到《发现之旅》的鼓舞,商务印书馆重新开始在博物板块发力,陆续推出了《看不见的森林》《种子的故事》《一平方英寸的寂静》等一系列译作和几本本土作品。操刀编辑多本博物书的余节弘说,目前商务的博物书分为很多层次,既包括了用于指导博物实践和认知的图谱手册、针对青少年自然教育的“自然观察”系列,也包含了国内本土博物写作的“自然感悟”系列,以及由影响力较大的国外博物著作构成的“自然文库”系列。今年,他们还要推出一份期刊《中国博物学评论》,希望在“二阶博物”(对一阶博物活动、现象以及博物学家的研究)的层面与学界展开对话。

在美国书店里分别置于“科学”(science)和“自然”(nature)架上的图书,在国内,似乎都被装进了“博物”的大筐中。“博物与科普之间的界限不是那么明确了,认知的层面是博物,细究起来就是科学。”余节弘以他编辑的《看不见的森林》为例,“这本书包含很多科学元素,同时作者有着宏大的视野,勾勒出了事物之间复杂的联系,不失为一本很好的博物书,这大概是博物学能做到的最高阶的工作了。”

《一平方英寸的寂静》和《草木缘情》的责编杜非则更倾向于把这一类作品称作“生态文学”,她解释说,“从前的博物,其概念无所不包,除了人本身,其他所有东西,比如生物、地质、天文等都可以放进博物的范畴里。今天所谓的博物热契合了逃离城市、重返乡村的一个大趋势,但这样的称呼对于一个学科和体系来说已经不成立了。”刘华杰教授认为,目前博物学算不算一个学科完全不重要,“本来现在我国教育部的学科目录中就没有博物学字样,我虽然鼓吹博物学,但也不想把它‘打扮’成一个学科,没有那个必要,学科还不够多吗?”

比《发现之旅》更早,2011年,北大出版社出版了两本博物学家奥杜邦的博物图谱《飞鸟天堂》和《走兽天下》,并于同年推出了刘华杰的《天涯芳草》。编辑王立刚说,当时市场还不成熟,《天涯芳草》虽然喜获文津图书奖和吴大猷科学普及著作奖,却也只卖了一万多册。如今,“沙发图书馆”丛书规模日渐壮大,2015年年底,这一系列又新添五本译作,包括海洋生态学家蕾切尔·卡森(《寂静的春天》作者)的三本作品,还有约翰·缪尔的《等鹿来》与约翰·巴勒斯的《飞禽记》。

王立刚坚持优先选择经典类的博物书籍:“经典博物非常重要,其哲学层面和生态理念层面的很多东西至今依然非常有价值。缪尔和巴勒斯这类作者不是那种出去旅行了两个月回来就写本书的。他们是美国早期环境保护思想的先驱者,几十年如一日生活在野外,这类经典之作不是谈他们私人的感受和空疏的理论,而是结合具体的观察经验进行写作,十分质朴真挚。”在他看来,与之相对的,就是国内为数不少的小资类博物书了。

当余节弘和王立刚两位编辑试图寻找21世纪本土博物写作的开端时,二人不约而同提到了2007年湖南文艺出版社出版的《植物记:从新疆到海南》一书,作者是诗人安歌。在王立刚看来,《植物记》这样的书虽可放进广义的博物学书籍的范畴,但写作方式太过小资,有“科学素养不够,便拿文艺来凑”之嫌,模式是掉书袋、讲童年,强调个人情感,缺乏大的架构和视野,在新知的补充方面力有不逮,甚至可能犯一些认错植物名称之类的低级错误。

王立刚提到,国内还有存在另一种博物书,离科学稍远,与历史更近,更加接近于扬之水的“名物学”(研究与探讨名物得名由来、异名别称、名实关系、客体渊源流变及其文化涵义的学科)。可这类博物书结合了自然知识和古典文献考证,比扬之水纯粹文献考据性质的文字更好读些,就比如阿蒙的《时蔬小话》。

《时蔬小话》的编辑正是商务印书馆的余节弘,他对于博物出版的侧重与北大出版社的王立刚不同。对于目前博物书市场外文书所占比重更高的现象,余节弘认为“外来的和尚好念经”是一个认识误区,“博物本身强调本土性和在地性,国内能写出好东西的都是年轻人,他们需要更多的关注和扶持。”刘华杰也有着相似的看法:“知识、情感和价值观三者中,知识不是最重要的,情感要比知识重要。博物学讲的‘知识’不限于科学知识,更主要是指‘地方性知识’(local knowledge)和‘亲知’(personal knowing)。从科学主义的角度出发看博物学,博物学几乎一无是处,因此,不能从那个角度出发。博物学知识也不特意追求力量、深刻,这与科学知识是有区别的。”

返璞 中国的博物传统

林语堂曾经夸扬:“世界大同的理想,就是住在英国的乡村。”吉尔伯特·怀特终其一生未曾离开的塞耳彭无疑是这样一个理想乡村的范本。在《塞耳彭自然史》中,除了乡间流水与花鸟鱼虫,更隐含着浪漫主义的有机自然观对田园道德论和近代生态哲学的深远影响。谁又能知道,16岁生日那天从舅舅手中接过《塞耳彭自然史》的达尔文,到底从中获得了多少阅读的快乐与思想的启发。

然而在其中一封书信中,怀特这样说道:“对植物学,人们的嫌恶是根深蒂固的,他们常以为,究心于草木,是玩物以自娱,是练记性,无补心灵的改善,或增进真正的知识。”令人惊讶的是,这正与中国传统文化背景之下的“君子不器”暗含着某种程度上的相似性。

博物书编辑王立刚毕业于北京大学哲学系,在他看来,“博物学就是中国的国学,对于中国的传统文人来讲,其实只有博物学这一门学问。四书五经只是他们应试教育的内容,平日的通识博雅之学正是博物学。与西方的好奇与探究不一样,中国的传统知识分子是去职业化的,更关心博物的精神用处。博物的目的是为了与做人的道理相通,而不是为了使用某种技艺。”

在北大附中开设博物课近6年时间的生物教师倪一农也认为,博物是一个中文的概念,讲求找寻人在自然界中的地位并最终达到天人合一之境。他对中国的博物传统持乐观态度,“博物传统不会因为一个时代或一个政治背景而被轻易抹杀,它的影响力是长久而深刻的,已经渗入我们的文化深层和我们的骨子里。”

渐进 本土的博物书写

或许正是凭着这一股骨子里的博物气质,会计师阿蒙在《时蔬小话》里记录下了废墟中默默生长的葵、架下叶丛中的葫芦、故事里的马铃薯、雨后舌尖的滋味,他翻着李时珍的《本草纲目》和清代的《植物名实图考》等等资料,考证蔬菜的渊源和历史,揣摩人对蔬菜的认知路径和亲密关系。

阿蒙的博物和书写对象是市场里和案板上的时蔬,而同样是80后的王辰则正在努力写好花、草、树。他的《桃之夭夭》与《野草离离》于去年出版,眼下在写一本关于树木的《杨柳依依》。王辰是北京师范大学读植物分类专业硕士毕业,在《博物》杂志工作了近10个年头。他还记得,在八、九年前,当自己读到安歌的《植物记》时,内心颇感失望,“选题立意都很好,但对植物的讲解非常初步,太偏重于个人情感的抒发,普适性和文学性都不足,应该改名叫《我与植物的故事》才对。”

敏感的王辰意识到,本土博物作者要了解市场需求,并随之调整写作状态。2012年,他了解到了台湾博物书的出版情况,发现大陆的博物出版依然停留在台湾上世纪90年代的思路上——除了工具书和图谱,博物书要更加关注读者的阅读感受和人文关怀!“东方文化将博物与科学区隔开来,既然如此,我们应该让东方的博物书更偏重于内心感受,更偏重于跟长久历史的关联性,这是不可避免的。”恰在此时,他读到了徐来写的《想象中的动物》,在写作手法上深受启发,开始尝试在写作中将历史、传统文化和自然相结合。拿一株小小的野豌豆(古名为薇)做例子,他从伯夷叔齐的《采薇歌》写起,再到《诗经·小雅·采薇》,有唐朝杜甫的“今日南湖采薇蕨”,有南宋袁去华的“随分家山有蕨薇”,有辛弃疾的“正向空山赋采薇”,还谈到了鲁迅《故事新编》里的《采薇篇》。

针对国内本土新兴的博物书写作,刘华杰认为,“先别讲质量有多高,有比没有强,因为百姓太缺少博物的基本材料了。比如北京的公民想了解北京周围边的蘑菇、地衣、苔藓、蜘蛛、蝴蝶、植物、野生鱼等,能找到哪些参考书呢?”

在王辰看来,博物本地书写的过程,大概就像北京街头园林和苗圃绿化的本地化过程一样。“在之前的一个阶段,我们按照西方绿化的思路来学习和安排,以至于全国的园林种类都很统一,连北京和拉萨街头的行道树都差不多。如今,北京奥林匹克公园森林公园北园已经种上了美蔷薇、地黄和抱茎苦荬菜,这都是北京常见的、来自你我生活的野花野草。”

“何当南戒栽花暇,细校虫鱼过一生。”清末诗人李慈铭曾如是说。在狼奔豕突的现代生活里,我们是否有时间在自然中获得享受和修养,能否在一株美蔷薇里找到尊严和不枉度生命的感觉?博物大概是属于梅特林克所说的“无用且美好”之事的。在19世纪英国博物学者格兰特·艾伦看来,博物是“在维护、或对抗某些虽古旧却无根的传统”,能够预防和治疗现代生活的“扁平症”——请以住在塞耳彭的怀特那般率真、无成见的眼神,“去直接观察自然,让她自己回答,不要拿仓促的答案强加于她;这时,不管你是否‘推进了科学’,你至少会使得人类中多了一名真心爱美、爱真理的老实人,从而推进我们普遍的人性”。

采写/新京报记者 黄月