半个月前我们的书评编辑部公布了一份书单,那份包含了11个类别的120本初选书单,被我们的主编涂涂比喻为石头里的微光。他借用了刚刚出版的小说《斯通纳》里的寓意(书中的主人公是个像石头一样孤单又坚硬的读书人),将我们坚持了12年的这个评选,称为是在暗夜里温暖自己,也烛照他人的事情。

当然这世界上做着类似这件事情的并不仅仅是我们编辑部的这样几个人,至少还有一年又一年支持我们的一批优秀的书评人。在入围书单产生后,我们邀请了这一年来持续帮我们供稿的书评作者团队进行投票,每一类别选出了各3本图书(历史传记类因为有同票而有4本书入围),于是有了今天呈现在大家面前的这份34本书的终评入围书单。现在,这批入围书已经快递到了我们终评评委们的手中,本月底,他们筛选出他们心目中的年度好书。

我们的主编涂涂,是个内心充满理想主义的双鱼座男子,他偶尔也会心怀感伤。比如在《石头上的光》那篇文章里,他说“我们改变不了世界,但我们可以选择守住自己。”不过或许也没必要那么悲观,我们做这件事的本身,已经是一种改变也说不定。就像短文《沙漠》中所言:“我在离金字塔三四百米的地方弯下腰,抓起一把沙子,默默地松手,让它散落在稍远处,然后低声地说,我正在改变撒哈拉沙漠。”

文学

《午夜之子》 作者:萨曼·鲁西迪 版本:北京燕山出版社 2015年9月

读毕《午夜之子》,呈现在我们印象里的首先是一个饕餮者的形象——他健壮、生机勃勃、挥舞着刀叉正在大快朵颐。他的胃口好极了,面前的餐盘里琳琅满目地摆放着十几个人物鲜活的故事。他吞食他们的爱情、苦恼和喜悦,他吞食他们内心的嘶喊和不为人知的秘密,他吞食流动的历史所洗刷的光荣和耻辱,他吞食战乱、背井离乡、宗教冲突,他吞食欺骗和忠贞,他也吞食死亡和哀悼。这是欢快的语言的洪流,放纵和收敛杂陈,粗粝和敏感兼顾,这洪流从云端直冲而下,任何对它的疑问都将被毫不留情地摧毁,最终当我们合上书卷,将不知不觉爱上这位饕餮者,你会发现他的狼吞虎咽里有一种特别的优雅和打动人心的魅力。这场飨宴鲁西迪早有暗示,在第一部最后一节中,有这样一句话:“要想理解一条生命,你必须吞下整个世界。”这是一次有预谋的盛宴,它以世界为食,目的则是要将其浸泡在语言的胃液里,塑造出众多活灵活现、纤毫毕露的生命,顺便也为势必要降临的经典的标签打下属于自己的烙印。这是一部光怪陆离的家族史,绝大多数家族人物都在小说中相继死去,时间是最大的杀手,而笼罩在这个家族之上的某种奇特氛围则将生命的神秘遗留在寂寞的纸页上,因为“他们要摒弃隐私,被成千上万个群众消灭一切的漩涡所吸收,他们既不能安宁地活着也不能平静地死去”。(凌越)

艺术

《乐之本事》 作者:焦元溥 版本:广西师范大学出版社 2015年9月

在艺术门类中,也许音乐是距离文字最远的,但唯独音乐,这门关于时间的抽象艺术,多数时候往往只可意会,却不可言传。焦元溥的《乐之本事》却在极大程度上挑战了这一限制。他以浅近却不乏深度的下笔行文,贴心但又不落俗套地娓娓道来,丰富然却毫无堆砌之嫌的逸闻趣事,向所有对古典音乐有些许兴趣的人,展现了古典音乐世界里最为外人所不解的艺术家的隐秘世界、行业内的规范法则、现场演绎与唱片录音的和而不同,以及简明扼要的一次西方音乐史回顾。与那些按照年代断代和知识点细分的普及读物不同,《乐之本事》完全站在了那些对古典音乐抱有兴趣的门外汉的立场上,他向我们诚恳地解释:为什么古典音乐会这么难懂?为什么没学过音乐或是乐器,一样可以欣赏音乐?为什么没有什么明显的实际利益,也要同样听音乐?无论你是浸淫音乐已久的老饕,还是初出茅庐新入坑的爱好者,在焦元溥这本书中,都能够找到我们“为什么要听音乐”的本真思考,回到原点,一探初心。(伯樵)

社科

《人性中的善良天使》作者:平克 版本:中信出版社 2015年7月

这本篇幅千余页的巨著,用大量的数据、事例向我们证明,人类社会的发展历程,尽管有波折,但整体上呈一条上升的曲线,换言之,人类的确在进步。一个最为关键的指标就是,人类社会中各种形式的暴力呈下降趋势。作者认为,人性中既包含“心魔”也包含“天使”,不同的环境使两者发挥不同程度的作用。幸运的是,人类社会的政治制度、物质条件、文化发展,使得人性中的同情心、自制力、道德感和理性获得了更多的发挥空间,越来越有效地抑制了人性中的掠夺欲、支配欲、复仇欲、施虐欲和意识形态偏见。法制的普及有效地抑制了个人之间的暴力行为,奴隶制、活人献祭、酷刑等残酷的制度和习俗普遍废除,血腥游戏、生死决斗、政治谋杀等的数量减少,对妇女、儿童、同性恋、残疾人等弱势群体(甚至对动物)的照顾都越来越普遍。暴力的减少,是人类取得的伟大成就,它一方面为我们提供了一个明确、客观的价值和目标,另一方面也使我们有理由对人类的历史和未来保持比较乐观的心态。(张洪彬)

历史传记

《零年》 作者:伊恩·布鲁玛 版本:广西师范大学出版社 2015年1月

布鲁玛的父亲因为拒绝效忠纳粹而东躲西藏,进过德国人的集中营,也面对过苏联红军的枪口。回顾经历,父亲告诉他,“这些很平常”。循着这一思路,布鲁玛写出了一本二战结束后的全球图景,描述的不再是部长和将军们的庆祝和博弈,而是一群群普通人——农民、学生、商人、妓女……关于他们的饥饿与性、复仇与宽容、追究和平与继续斗争的日常。布鲁玛的目光没有局限在欧洲和日本,还描述了雅加达、河内、巴尔干半岛的村庄,甚至中国东北边境遍布着国共日朝苏四国五方人员的小城安东。涉及范围之广、材料编织之精与叙述节奏掌握之精准都令人惊叹。或许只有化用书中荷兰女郎评价加拿大大兵的话,才能形容读过这本书的感觉,“面对事实吧,我们旱了那么久,这本书看着就美味可口”。(王戡)

国故

《家人父子:由人伦探访明清之际士大夫的生活世界》 作者:赵园 版本:北京大学出版社 2015年8月

赵园的《家人父子》应当说是一份来自传统中国的导游手册,引领我们深入明清之际的士大夫日常生活之中,从而一窥内闺庭院中夫妇父子之家事。赵氏著作揭开了看似僵化的礼制生活的另一个更日常、更普通的一面,在这一面里,礼固然是遵守范式,但却未必是对其严守、不逾跬步,真正以礼来自制的士大夫家庭其实绝少,更多的人发现所谓礼仪纲常其实并非严丝合缝,而是中间有着大大小小的穴隙,这些穴隙也就是所谓的“人情”,正是它们构成了日常生活的主体。这世上本来就有种种夫、种种妻、种种父、种种子,万千不一,是绝不可能以单一的礼仪来绳之的,所以我们惯常依靠礼对传统中国家庭伦理的想象,常常正是作茧自缚,束缚了自己的想象空间,《家人父子》恰恰揭开了人情中最温厚、最真切的一面。对经历了过去一个世纪以来传统社会的崩解、伦理道德的剧变而渐感无所适从的今日国人而言,赵园这本不过二百余页的小书的意义,恐怕不仅仅是从三百年前传来的一声温情而苍凉的慨叹了。(李夏恩)

经济

《经济人的末日》 作者:(美)彼得·德鲁克 版本:上海译文出版社 2015年7月

如果说理论的问题终结于哲学,那么所有的现实问题都可以归于经济。这本可追溯到上世纪三十年代的《经济人的末日》不仅成就了德鲁克,也提供了一个以经济视角思考纳粹与极权主义的方法。与汉娜·阿伦特的纯哲学思考不同,德鲁克以其经济命题切入主题,通过对比德国、意大利的经济社会结构与政治发展状况,列举大量实例数据,指明政治秩序的建立和保持来自资本主义自由经济的发展同时又受制于资本主义经济的平等困境。德鲁克说:“相信人皆自由而平等,是欧洲思想的精粹。”而正是这样的内心独白,让在现实中不断受挫的欧洲(经济)人,走向了极权主义深渊,寄希望于摆脱“经济人”的定位,以实现所谓“自由而平等”的乌托邦社会,并在不经意间,成为一段段悲剧故事的主角。(赵赛坡)

生活

《最好的告别》 作者:(美)阿图·葛文德 版本:浙江人民出版社 2015年7月

《最好的告别》展现了阿图·葛文德对健保制度和临终关怀的思考,探讨什么样的养老方式能够让老人获得价值感,医生应如何为临终者提供安慰与照顾。如果作为人类注定受到局限,那么医护专业和机构理应协助人们搏击这些局限。有时候,医生可以提供疗愈,有时候只能提供慰藉,有时候甚至一点都做不到。但是无论提供什么,医生的干预,以及由此带来的风险和牺牲,只有在满足个人生活的更大目标时才具有合理性。很多心灵励志类书籍教我们学习如何年轻,但生命的衰退终究不可避免。我们和至亲总有一天要走向衰老和死亡。当独立自助的生活无法维持时,我们该怎么办?当生命临近终点时,我们该和医生谈些什么?我们该如何冷静地走过生命的最后一站?医生不是万能的,活着是一件复杂的事,不仅关乎身体的康健,更包含心理的支援。《最好的告别》教我们应该怎样配合医生,告知我们的诉求,共同做出合适的治疗策略,让我们在生命的终点走得踏实和平稳。(鹿鸣之什)

教育

《阅读经典:美国大学的人文教育》 作者:徐贲 版本:北京大学出版社 2015年11月

徐贲教授长期在美国从事人文教育,这本文集记录的就是他所见到和从事的美国人文教育。作者特别强调,人文教育的目的并不在于特定专业知识和技能的传授和培训,而在于通过经典阅读和写作练习,全面培养和提升“基于独立思考、判断、价值认可、尊严意识的,对公民参与、公共事务讨论、说理和对话能力”,根本上是促进学生的心智解放和成长。书中列举了数十个教学案例,阅读和讨论的书籍均为西方思想史上的经典著作,如亚里士多德《政治学》、马基雅维里《君主论》、洛克《政府论》等。由于这些课程的参与者基本都是低年级学生,讨论并不深刻,也不系统,但鲜活的教学实录,可以很清楚地看到经典阅读和课堂讨论对学生思维的激发和训练。在老师的巧妙引导下,这些学生可以通过经典著作的研读,切入人类生活的一些根本性问题,学会观察和思考现实世界。所谓“授之以渔”的“渔”,根本上还是观察和理解世界的能力,这恐怕才是教育尤其是人文教育最为根本的目的。(张洪彬)

儿童

《旅之绘本 Ⅶ:中国篇》 作者:(日)安野光雅 版本:新星出版社 2015年4月

身为父母,常叩问自己:你究竟想带孩子到一个什么样的世界?世界运转有其法则,在这个问题根本上徒劳无力。世界如此之大,有时仅仅取一瓢就已经驳杂丰富至让人迷惑,为人父母,恨不得将所有的美与好都奉至孩子面前,但世界复杂如斯,凭一人之力,撷取终归有限。我们很幸运,有很多身怀智慧、才华、识见,以及爱意的人们用尽力气,带给孩子他们所看到的世界。安野光雅就是童书世界里一个美妙的艺术家——对的,仅仅称这位安徒生奖获得者为“插画家”,我觉得是不够的。

最初带孩子读安野光雅《数数看》时,我惊讶于,这不仅仅是一本数数字的图画书,简直是一本哲学书,诠释这个世界是如何从无到有、从荒芜到繁盛的创世过程,安野光雅的笔触充满抒情,优雅但又亲切恍如邻人。在之后读到的若干作品中,这种对世界的温柔的赞美一直都在,在《旅之绘本》系列中更是成熟至佳境。旅行对人的作用已经不用赘述,安野光雅的魅力在于,他用他的视角带给孩子一个宽广的世界,这个世界开放、博大、明媚、温和。人们或许可以相信,你在孩子童年时撒下的种子,日后会开出灿烂的花朵。(李昶伟)

新知

《杂草的故事》 作者:(英)理查德·梅比 版本:译林出版社 2015年5月

这是一本融合了达尔文的《物种起源》、弗雷泽的《金枝》和列维·斯特劳斯的《忧郁的热带》三者文风的著作,既有关于杂草繁殖和进化方面的科普内容,也有关于中世纪巫术和巫医的趣闻,还有关于杂草繁殖历史与人类文明交互作用的人文考古学研究。本书作者理查德·梅林是英国著名的博物学家、电视纪录片撰稿人和皇家文学会会员。他的文笔瑰丽,格调超凡,赋予那些人类急欲除之而后快的杂草以草莽英雄般的荣耀。杂草之所以被定义为杂草,通常是基于人类的三个理由:功利性,审美价值和形象方面的道德寓意(比如寄生性)。

本书从这三个方面反省人类文明的结构,并着手为杂草辩护,指出杂草作为地球生物,其作用并不能用“人类中心主义”的价值观加以判定,而是要以它之于地球这个生态系统的维持方面来理解。而且适当地妥协要比彻底地清除更有利于我们自己。书中不时出现大段以杂草为主体的白描风景具有童话般的美,读过后激发人急于走出家门重新阅读自然这本大书。(张旋)

再版

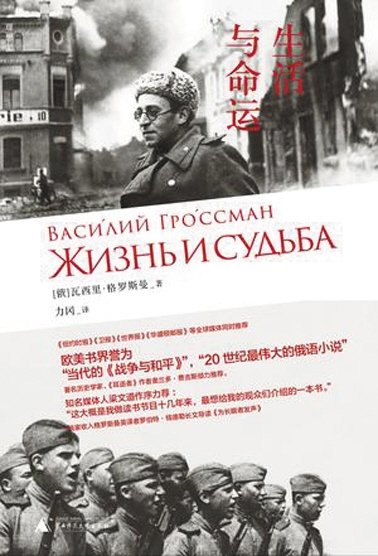

《生活与命运》 作者:(俄)瓦西里·格罗斯曼 广西师范大学出版社 2015年8月

有人将该书比作“二十世纪的《战争与和平》”。这本书宏大的史诗建构、人物类型的繁复、故事情节与戏剧冲突的跌宕起伏等方面,确实可以与托尔斯泰的鸿篇巨制相媲美。与此同时,格罗斯曼的这部小说提出了更多有关社会变革、国家政体、个人生存的问题,在斯大林格勒战役、集中营、大清洗、种族迫害等等具体语境中,他将“个人的自由”置于各种偏见、漠视和强权的漩涡之中,悲愤地发出了诘问:一个人在权力机器的高压下保全自己有多少可能?决定个人生活的,究竟是无常的“命运”,还是僭越到“造物主”地位的他的同类?所谓的“法西斯”,究竟指的是具体的某个国家、某个阶段的政策,还是一种普遍存在的价值观念?这种开放性从某种程度上来说,超越了《战争与和平》;同时,这部在作者生前没能够出版的小说,也超越了作者和他的那个时代,在今天仍旧具有强烈的现实意义。