时代巨变的洪流中,坚守初心,犹如傲骨凌霜。唯有守护最初梦想的毅力和勇气,才是推动国家进步的力量。

2003年11月11日,我们从永安路106号出发,记录这个国家一点一滴的变化。12年后,我们选择了30人——他们无论身处喧嚣躁动,抑或遭遇时代逆流,均以不变的信念应对万变的困局。

在岁月的年轮中,他们有快意、有消沉,有对酒当歌、有失意彷徨。在一次次的磨砺中,不忘初心,举步向前。

在这里,时间是对信念的敬意。

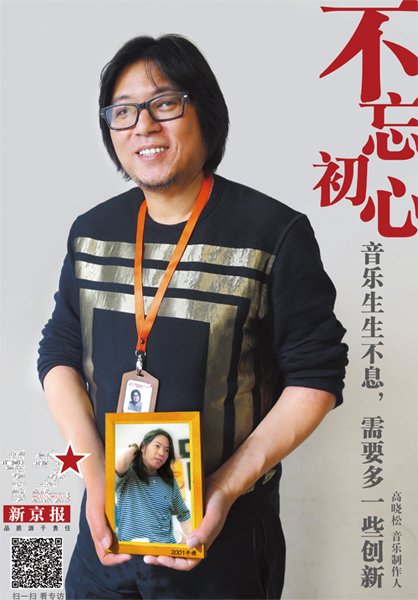

本期人物:高晓松

高晓松,1969年生于北京,1988年考入清华大学电子工程系,后退学进入北京电影学院导演系研究生预备班学习。早期事业以电视编剧、音乐创作及制作人为主。1994年出版《校园民谣》合辑,1996年推出个人作品集《青春无悔》。2015年7月,阿里巴巴集团宣布成立阿里音乐集团,高晓松加盟阿里音乐,出任董事长。

2015年7月,高晓松加盟阿里音乐集团,出任董事长。采访当天,高晓松从杭州的公司大本营飞回北京就直接来了采访地点,他带着新公司的工牌,一个人风尘仆仆,见到记者第一句话就是,“看,我的新工牌。”

工牌上,高晓松的照片眉清目秀,比他在微博上被网友调戏的“自拍照”帅气,高晓松以他一贯的风格自嘲:“修了好久的。”

▲高晓松晒过的那些自拍

21年前,24岁的高晓松因为《同桌的你》和《睡在我上铺的兄弟》一举成名,这个正在捣鼓拍电影搞广告的清华电子工程系辍学生,变成了当年最知名的音乐人。

尽管《同桌的你》到现在不过给他带来了万元左右的收入,但“音乐人”的标签贴在他身上20年,带给他除了姑娘之外无数的东西。

20年中,高晓松做过很多事,导演电影,写书,主持综艺节目,做脱口秀,不过始终坚持的仍然是创作音乐。

高晓松说,有的行业受万众瞩目,有的行业相对冷清,尽管有人在说音乐没落,他却觉得音乐一直生生不息,只是需要多一些创新。

“初心”在高晓松看来,是音乐代表着远方对他的召唤,也是成为一名知识分子的责任感。“20岁时不当‘左派’没心灵,40岁时不当‘右派’没脑子”,四十不惑后,高晓松觉得自己正在慢慢看清这个世界,看不清的地方也不再慌张。

▲ 请在wifi环境下观看

音乐:抚慰更多人的心灵

做电影、脱口秀、出书,不过,在内心深处,高晓松始终觉得自己是个“音乐人”。

当年,老搭档宋柯转行开烤鸭店,高晓松曾经调侃:“开烤鸭店是因为他生了女儿,得先弄点奶粉钱,他还会回来的。音乐还是有春天的,总会比烤鸭值钱。”

▲今年,老友宋柯与高晓松一起加盟阿里音乐

对高晓松来说,2012年,是他音乐上的又一个春天。

那一年,高晓松第二轮举办个人作品演唱会。

1996年,26岁的高晓松曾经在南京开过演唱会,盛况空前。那英对他说,高晓松,你26岁就在万人体育馆开个人作品演唱会了,这是多少艺术家都没能实现的梦想。

但高晓松不觉得。一直以来,他更想成为音乐人,而非歌手。

狂傲的性格,让他难以接受做歌手在台上喊“后面的观众你们好吗”,相比之下,做幕后能成艺术家,至少是叫文艺工作者。为此,他甚少上台,到后来老了、胖了,便更没有了上台的欲望。

仅有的几场演唱会上,高晓松总会唱一首半歌——一首《旧的童年》和半首《恋恋风尘》。

如今,回想起演唱会,他却说让他印象最深的,是老狼唱《睡在我上铺的兄弟》,唱到“分给我烟抽的兄弟”,好多小伙子跑上来给老狼递烟,最后老狼的手里夹满了烟。还有一次,体育馆停电了,老狼打亮一只支打火机,唱《同桌的你》,第一排的人听得见,后面听不见的就开始跟着唱,一排一排,全场都把打火机点着,整个体育馆里“星光点点”,大合唱。

▲老狼

高晓松站在旁边泪雨滂沱。“那时候就觉得人生是多么的有意义,曾经抚慰过这么多人的心灵。”

而这,正是高晓松入行时最初的愿望。

《同桌的你》:音乐是召唤

2014年4月,电影《同桌的你》上映,席卷票房4.7亿。

看电影初剪片时,高晓松哭了。

这首被传唱了20年的歌曲,原型是他初中时喜欢的一个同桌女生,恋爱未果,15年后,一次同学聚会上,高晓松认出了所有同学,唯独没有认出当年的同桌:“因为我一直忘不了她,在脑海中不断地重新描绘出了一个她。记忆其实不太真实。”

为了弥补自己当年的遗憾,电影中林更新和周冬雨的恋情要幸运很多,不仅没有被家长挥剑斩情丝,这份情谊更是从小学到中学,再到大学,一直延续了下去。

▲《同桌的你》剧照

《同桌的你》之后,高晓松另一首作品《睡在我上铺的兄弟》也将被拍成电影。

高晓松有时候在想,自己当年是怎么写出来的这些歌?写《睡在我上铺的兄弟》大概用了半个小时,创作灵感来源于他上铺的室友。室友来自湖南一个小城市,非常刻苦,不许高晓松在宿舍弹琴唱歌,在寝室讲话只能讲英文,因为可以锻炼口语。

大学毕业后的一天,高晓松和老狼在公寓里,酒足饭饱,拍着肚子,打发时间,室友恰巧在这时打来一通电话,便有了这首歌。

对于高晓松,音乐就是这样,是召唤,自然而然地发生,伴随着自己。

“对我来说,音乐是酒,不是饭。”

脱口秀:“入世”知识分子应该做

除了音乐人,高晓松还是知识分子。

做脱口秀,一是因为感兴趣,更重要的原因是他觉得作为“入世”的知识分子应该做。

高晓松曾经被崔健指责,崔健认为他的音乐总是风花雪月,与人民与社会无关。高晓松对崔健说,自己没有他那样的才华,做不到一首歌里承载社会责任,更无法像罗大佑一样,一张专辑把台湾的过去、现在和未来都写了,“所以我只能用书、脱口秀等更多的载体去呈现。”

2012年7月,高晓松第一档脱口秀节目《晓说》上线,上线24小时,播放量就突破了100万。

在《晓说》的庆功会上,高晓松以一贯的黑色外套亮相。那天他显得很开心,迎来了事业上一片新天地,而且瘦身成功,“我最近瘦了很多。一米七八高,78公斤,身材非常标准,不准再用‘矮大紧’骂我了。”

▲《晓松奇谈》

随着《晓说》的走红,高晓松的脱口秀才能一发不可收拾。跳槽爱奇艺开说《晓松奇谈》迄今,两档单人脱口秀总播放量达到9亿次。到了《奇葩说》,则是他的综艺鼎盛时期。很多00后的年轻人可能不会唱《白衣飘飘的年代》,但都看过《奇葩说》。

甚至高晓松去了阿里之后,在一次公开演讲中,提问环节有人问,“为什么你从综艺节目又跑回音乐了?”

高晓松觉得很委屈,他说自己一直没有离开音乐。

杂书馆:诗和远方一直在

学生时代,高晓松曾在天桥下弹琴,一天下来就要到了5毛钱,然后花4毛7买了盒烟,一口饭没吃。当时1毛5可以买一袋方便面,但是高晓松说,他需要烟。

21岁生日那天,他一个人在清华宿舍摆了三张馅饼,他想要是有人来宿舍看他,就一起分享这些馅饼。可是,直到熄灯,都没有一个人来。他独自吃光了全部的冷馅饼,钻进冰冷的被窝。不过,他说自己一点儿都没有难过,因为他拥有诗和远方。

这句话,妈妈从小就反复告诉他,所以他从不为眼前的一切悲伤,反而经常被记忆中的昨天和遥远的未来所打动。直到今天,他和妹妹的理想,依然是用所有的积蓄将这个孤独的星球走遍。

今年10月18日,高晓松在微博上宣布自己荣升“馆长”,其担任馆长的图书馆名为“雜(杂的繁体字)书馆”,因馆内收藏最多的是民间宝卷、鼓书、杂字、民国教材等杂书、杂志,顾取此名。

目前当代部分已弄好,80多万种明清民国书刊也整理上架了小一半。进馆不收费,凭身份证预约即可。高晓松还会不定期地和朋友在这里开文史沙龙,奇闻说古今,谈笑有鸿儒。

在他看来,杂书馆是对他不忘初心的犒赏。

当时,一个大藏书家想把所有藏书拿出来,做一个私人的图书馆,高晓松去看了他的那些书,非常激动,数十万本民间的东西,鼓书、民间的杂志、宝卷,那是更鲜活的历史,高晓松觉得特别有意思,如痴如醉。“我说我愿意大家一起来做这个事情,当然我们也反复互相确认了双方都没有谋利的想法,不然就变成了弄一个公司,大家就不干了。”双方都表示没有谋利的愿望,一拍即合。

在杂书馆,看书,喝茶都不收费。这对高晓松是一个特别大的安慰,他出身书香门第,从小已经习惯家里地面上、走廊里、楼梯上到处是书,“我也会把这个杂书馆做成一个知识分子聚会的场所,大家一起看看书,谈谈书,聊聊天。”

高晓松想着,有这么一个杂书馆,未来弄成一个小书院,能够教教徒弟,大家吟诗作画,讨论文史,做知识分子该做的事情,这就是“诗和远方”。

新京报记者 刘玮 实习生 吴奇函 编辑 唐博文

主题摄影 新京报记者 尹亚飞

高晓松与新京报12年

高晓松对新京报(微信公号ID:bjnews_xjb)一直有着特别的信任感。2011年,高晓松因酒驾被判处拘役六个月,从看守所出来的高晓松拒绝了全国所有媒体的采访,但在两个月后接受了新京报(微信公号ID:bjnews_xjb)的独家专访,剖析自己的心路历程。此后,高晓松在微博上还以“好报馆“为题转发过这篇报道。

2012年高晓松作品演唱会前夕,高晓松和老搭档老狼一起再次接受新京报采访,两人畅聊多年友谊,回忆十多年的音乐之路。

同题问答

新京报(微信公号ID:bjnews_xjb):你的理想是什么?目前实现的怎么样了?

高晓松:我的理想是做一个较好的知识分子,目前勉强算做到了。

新京报:在你生命里有哪些东西是你一直坚持的?

高晓松:我一直坚持的事其实就一件,就是忠于我自己,隐隐在心里还是有标准的,坚持去做。其实每个人可能都想忠于自己,但是缴械的时候可能有各种各样的原因,我可能比较幸运,没有那些压力,比较容易的就坚持了这些。

新京报:什么是你认为最艰难的时刻?

高晓松:我个人没有最艰难的时刻,但是我对这个世界,这个国家有时有那种很深的挫败感的,就是有一天突然感觉满腹经纶,报国无门,这个事很挫败。

新京报:最艰难的时刻让你坚持的动力是什么?

高晓松:这个事偶尔还会袭来,越老越觉得让人挫败,年轻的时候还觉得没事,时代会变的,大时代会来的,到了这个岁数就会觉得,大时代还会不会来呢?来了以后还有你的事么?做一个较好的知识分子,总不能说名满天下就够了,尤其是我从小受的以天下为己任的教育,出身书香门第,身为名校生的那些让国家相信真理的理想,我怕有一天在心里成了灰烬。

新京报:能用一个词来形容自己现在的心境么?

高晓松:踏实,除了偶尔念及理想,各方面都已很踏实,可能四十不惑就是这个意思吧,不懂的事也不想去弄明白,我就踏实了,以前会想我怎么有这么多不懂的事,我为什么看不懂这个世界,惶恐纠结。现在不懂就不懂呗,你就靠懂的那点东西生活,你会看见有很多懂的比你还少的人活的也很坦然,也很踏实。