《几乎没有记忆》

作者: 莉迪亚·戴维斯

版本: 重庆大学出版社

2015年1月

结缘 一篇书评引发的一个故事

第一次听说戴维斯是在2009年,那时还在西雅图的我,得到香港中文大学出版社的工作邀请。结束学业和确定工作后的安适让我又有时间读些闲书,例如堆积已久的《纽约客》。我在10月份的一期杂志上读到一篇詹姆斯·伍德的书评,题目叫《自我之歌》,评论莉迪亚·戴维斯的超短篇小说。彼时,戴维斯那本长达800页、收入四本最重要作品的《莉迪亚·戴维斯小说集》刚刚出版,但她还不是一位家喻户晓的作家。至少,自诩关注美国文坛的我是第一次听说她的名字。

伍德既是一位目光如炬、品位超群的评论家,又是一位文笔卓越的散文家。我立刻就被他这篇漂亮的书评吸引了。他写到,戴维斯的作品并非传统的“故事”——它们的主人公大多数没有名字,背景也设定在无名的州县或小镇。它们缺乏传统故事从开端到发展再到结尾的形式表现(或者,以一种可接受的现代的方式,无法结尾)。没有平白无故的大段描写,没有“现实主义”的填充品。戴维斯的故事常常由一个女人来叙述,有时这个叙事者明显是作家自己——它们更接近独白而不是故事;它们是散文诗——更像是一个个引人好奇的小盒子,而不是大画布。

伍德说,戴维斯的作品大多数都很短,有时候只有一两页甚至一两行。他评价,她的语调像舞蹈般轻快,自由,而且常常很有趣。伍德认为戴维斯最有效的故事之一,《一号妻子在乡下》像电报般简洁。在故事开始,“一号妻子打去要跟儿子说话。二号妻子不耐烦地接了电话,把电话给了一号妻子的儿子。”接下来,“和儿子通完电话后,一号妻子心中许多不安。”一号妻子想象将来的三号妻子“要不仅在愤怒的一号妻子和麻烦的二号妻子,同时还有经常来电的妹妹面前保护丈夫”。在伍德所称的“电报”的结尾,“痛苦在一号妻子体内增加。”“一号妻子吞咽食物,吞咽痛苦,再次吞咽食物,再次吞咽痛苦,再次吞咽食物。”

读完这篇书评后,我立刻意识到戴维斯是一位风格独特的大作家,她的作品似乎和我之前读过的所有东西都不一样。在那些“电报”式的文字中,有一个聪明的观察者,一个对情绪有着超强控制的写作者以及一个被报告出来、却瞬间将人吸入的情感深渊。可能的真实人物被抽象成了“一号妻子”、“二号妻子”、“儿子”、“妹妹”,以及一号妻子想象中的将来的“三号妻子”。对人物关系以及他们之间可能的冲突没有任何多余的介绍和戏剧化推衍,它们甚至仅仅用几个定语就解决掉了——“愤怒的一号妻子”、“麻烦的二号妻子”、“经常来电的妹妹”;而实在的冲突作为一种动作,被高度简洁地概括为“保护丈夫”(多么讽刺!)。结尾是一种现代文学中很罕见的直接告白:“一号妻子吞咽食物,吞咽痛苦,再次吞咽食物,再次吞咽痛苦,再次吞咽食物。”仅仅是读到寥寥几句引文我就已经被深深地打动了。“吞咽”代表一种机械式的动作,而“吞咽食物”和“吞咽痛苦”的交替出现加强了这种机械感和强迫感。并且,食物无疑也是苦的。作家用五次“吞咽……”的短语表示这是一个持续的动作,它延续的时间或许比我们看到的要长得多。而以“再次吞咽食物”作结则是一个聪明的收场,“痛苦”似乎被暂时(或武断地)压制住了,但是它在读者心中会一直延续下去。

等待 体验《陪伴》中的直接、私密和向内

或许是临搬家前的忙乱阻止了我,我并没有立刻去把戴维斯的作品找来看。直到搬到香港大约两年后,某天一个同事兴奋地告诉我,他最近发现了一个作家,名叫莉迪亚·戴维斯。同事的描述立刻触发了我对于《纽约客》上那篇书评的回忆,我对他说:“我知道这个作家,我知道她很棒!”我借了同事的书来读,果然马上手不释卷。机缘巧合,不久社长甘琦请美国新方向出版社的文学顾问、诗人艾略特·温伯格来社里做客。我请温伯格推荐几个美国短篇小说家,温伯格第一个就说了戴维斯的名字。我惊喜地告诉他我刚读完这本书,很喜欢。温伯格笑着说:“当然,她是最好的!”他接着告诉我他和戴维斯其实还是高中同学,两人是多年好友。我无意分辨温伯格那句“她是最好的”的评语有多少人情成分,因为我正在盘算请他介绍我认识戴维斯。我希望将她的作品翻译成中文,介绍给更多中文读者。温伯格得知我的翻译计划后十分高兴,立刻就将戴维斯的联系方式给了我,并表示我可以告诉戴维斯我是他推荐来的。

我很快就给戴维斯写了一封热情洋溢的邮件,表达了希望翻译她作品的愿望。不过,翘首数周,戴维斯那边一直都没有回音。我当然是失望的。我考虑了好几种可能性。其一,我那封邮件写得不够有说服力,未能让戴维斯相信我作为译者的能力;其二,中文版权已经被买走,译者人选已定;其三,我写信的那段时间戴维斯刚好很忙,没时间回复正经邮件,这样一拖也就拖下去了。我相信所有人都有过这样的经历。

事实上,没收到回信这件事并未令我太沮丧。戴维斯甚至就回信这件事写过一个超短篇小说,叫做《陪伴》。在《陪伴》中,戴维斯说,她不是一个很好的通信者,她常常会晚回信。她写道:“在那些我没有回复的信件中又有另外一种陪伴。如果我回了这些信,那些耐心或不耐心地等着我回信的人对我来说就不再在场了。”她当然知道她所认为的这种“陪伴”是一种自我辩护,她接着写道:“当然,我这么做是自私的,而且也是不礼貌的。”之后是一个幽默的补充:“事实上,我也会回一些。”(幽默——有时表现为“自黑”——是戴维斯作品的一个重要层面。)但是,“大多数信件会连续几星期、几个月、超过一年、几年,甚至是永远都没有回。有好几次,我等了太久才回信,和我通信的那个人都已经搬走了。有一次,我等了太久才回一张明信片,我的朋友已经死了。”(一个迷你悲喜剧。)

就像詹姆斯·伍德所观察到的那样,戴维斯一些作品的叙事者就是她本人,至少,我是将这个故事当成她本人的自我剖析来读的。我不认为我这个陌生人的一封事务性邮件能给戴维斯带来任何“陪伴”,但我这封发出而未收到回复的信对我本人却成了一种隐约的“陪伴”。(这就是阅读对自我意识的改变。)我从未见过这个生活在纽约上州的作家和法语文学译者,但我却已经觉得和她很熟悉了。《莉迪亚·戴维斯作品集》是一部那样直接、私密、内向(或者说向内),却又无比多面而有趣的作品,任何人在读完之后都不可能不觉得和它背后的作家建立了联系——即便这是一个常常受到失败、孤独、不安与自我怀疑折磨的人。但这是我们共同的失败,不是吗?

转折 得到回信和翻译授权

2012年初,我从香港搬到北京,随后加入了《新京报》的书评周刊,成了一名图书版编辑。这次职业转换,最主要和最简单的原因是我需要一份不坐班的工作,而做图书版编辑能让我有机会大量读书(后来证明,它只是让我有机会大量“翻书”)。我也在尝试写小说,但我一直处于深度恐惧中,觉得自己的写作准备极不充分。我自认是一个敏锐的、有品位的读者,但我希望能升级为一个作者。而我之前写过的所有东西都让自己羞愧,它们简单、幼稚、毫无生气,它们和我毫无联系。这种体验戴维斯也很好地写出来了。在她早期的作品《瓦西里的生活速写》中,戴维斯写道:“不仅他印出来的名字和作品好像是属于别人的,他也基本不能从他写下的东西中获取任何快乐。作品一旦完成,就脱离了他的双手:它置身于无主之地。它是中性的。它无法打动他。”

在北京我一直在推销戴维斯的作品。因为几乎没什么人听说过她,我估计她的中文版权还在,于是决定绕过作家本人,从出版方着手,这样可以确保这本书能由我来译。我将她推荐给同事、朋友、出版人。戴维斯的另一个身份是美国作家保罗·奥斯特的前妻。奥斯特的作品国内前几年已经引进了,这位长相英俊、总是打扮得像模特一样、喜欢在作品中玩结构的作家在国内很流行。但我不喜欢需要将戴维斯包装成“保罗·奥斯特的前妻”这一点。我认为她的作品比奥斯特的高级得多,在形而上的层面上,它们是完全不同的东西。当年10月(如果我没记错的话),我见到了楚尘文化的当家(不出奇的是,他就是楚尘),楚尘很感兴趣,很快交代编辑和我接洽,并开始联系版权事宜。巧的是,很快我的邮箱里就来了一封邮件——是戴维斯的回信。原来戴维斯之前没有看到我的信。她解释说,或许我发信的那段时间刚好赶上感恩节,它在众多邮件中被淹没了。戴维斯说她很高兴我对她的作品感兴趣,并且很希望它们能被翻译成中文。她不懂中文,但她说她认为我会是一个出色的译者,她完全信任我。

很快又来了好消息。2013年1月,两年一度的布克国际奖决选名单公布。中国作家阎连科入围,莉迪亚·戴维斯也名列其中。说实话,得知戴维斯入围我颇感意外。也许是因为戴维斯的作品太殊异了,总量又太少,而布克国际奖又几乎算得上是文学界仅次于诺贝尔奖的终身成就奖(之前的获奖者包括艾丽丝·门罗、菲利普·罗斯和伊斯梅尔·卡达莱)——尽管戴维斯在美国一直享有“作家的作家”的名声。但与此同时我又有一种预感,一旦戴维斯入了决选,她就很有可能获奖,这同样是因为她的作品太独特、太异质了。一种强烈而高度统一的个人风格、一种金属般的质感、一种高密度高提纯的语言能量将她的作品和所有人的作品区别开来。

布克国际奖评委会认为戴维斯的作品“深具创造力,精巧而又难以归类”。它们是“我们从未读到过的东西,一种短篇小说的新形式”。评委会主席克里斯托弗·里克斯评论说,莉迪亚·戴维斯的写作“张开轻盈的手臂将众多类型揽入怀中。要怎样将它们归类呢?它们一直被称作故事(stories),但同样可以是微型小说、轶事、散文、笑话、寓言、神话、文本、警句,甚至是格言、祷词,或仅仅是观察。”

在戴维斯那里,文学类型的边界是不存在的。一个能够冲破形式藩篱的作家当然必定是一个对形式高度自觉的作家,因为,业已形成常规的形式会是有效的、安全的,而任何新异的尝试都必定危险重重。戴维斯在作品中借用了寓言、日记、书信、游记、学术报告、论文等大量文体,甚至还有庭审(!)和语言课讲义。但文体实验并不是她的目标,她在做的似乎永远是寻找最恰当的形式完成某种特定的观察或思考。我们能在戴维斯的作品中发现大量的生活现实——对自我的认知、人类意识运作的方式、情感的真相。我认为评论家詹姆斯·伍德极好地总结了戴维斯作品的优点——它们“结合了清晰、格言般的简洁、形式创新性、慧黠的幽默感、荒凉的世界观、哲学张力及人生哲理”。

但我们当然可以从戴维斯那里发现很多人的影响。在某种意义上,不被前人影响的作家是不存在的;但最好的作家能够超越前人的作品,在自己的写作中再造一个全新的花园,并为后人提供更充分的养料。在戴维斯那里,除了她公开承认塑造了她风格的拉塞尔·埃德森外,我们还可以读出卡夫卡、卡尔维诺;她的一些故事中那种偏执的、细微变化却不断循环的句式是贝克特式的;她喜欢将作品拆分成小章节、喜欢“速写”人生片断的做法是巴塞尔姆式的;或许还有许多诗人的影响,我无从分辨,我知道戴维斯一直大量读诗。

关于戴维斯生平介绍不多。2014年4月,她的最新小说集《不能与不会》出版,《纽约客》杂志推出她的特写文章,算是对她比较全面的介绍。戴维斯1947年7月15日出生于麻省北安普敦一个文学之家,父亲罗伯特·戈勒姆·戴维斯(Robert Gorham Davis)在哈佛与哥伦比亚大学教授英语文学,母亲霍普·霍尔·戴维斯(Hope Hale Davis)则是一名短篇小说家和活跃的女权主义者。戴维斯与保罗·奥斯特大一时在哥伦比亚大学相识,毕业后两人搬到了巴黎,靠文学翻译为生,并勤奋写作。在巴黎呆了两年后,两人又搬到法国乡下看护一座18世纪的石砌农舍,一边继续写作,1974年回到纽约时,两人身上加起来只有9美元。回纽约后两人很快结了婚,但这段婚姻也很快就终止了。我们无从知道戴维斯许多作品中的“我丈夫”与保罗·奥斯特有多大关系。

见面 一个温柔、敏感、轻言细语的人

我在2013年10月第一次见到了戴维斯,事实上,在布克国际奖公布后,我立刻用邮件对她进行了书面访问,那次仓促的采访尚有未竟之处,我们便约定10月份我去纽约时当面补充。这两次采访的结果形成了此文之后的对话。

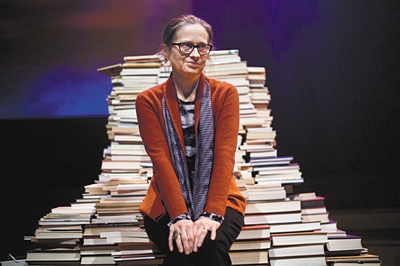

戴维斯是一个温柔、敏感、轻言细语的人。我们在纽约上州哈德逊市的一家意大利餐厅见面,她开车前往,据说那里是她经常见朋友的地方。她和她的画家丈夫艾伦·科特住在北边一个只有500多人的小村子里,他们的房子据说是由一座校舍改成的。戴维斯有一双时刻在观察的眼睛(就像许多作家一样),在谈话的中途,她突然提醒我去看离我们不远处的一个男人,这个光头的男人皮肤很油,他头上盖着一片展开的纸巾,似乎是要挡住那天过于剧烈的阳光。那天下午哈德逊的蓝天是我见过的最深澈的蓝天,街上几乎空无一人。我知道在纽约上州住着许多处于半隐居状态的作家,一辈子只写几本书,只有书出版的时候才出来见见读者。我考虑着这种生活的可能性——它的吸引力、它的挑战、它可能包含的缺憾和可能带来的满足感。

2014年4月我本人搬到了纽约,也住在郊区,不过离城市近一些。我习惯了沿哈德逊河前往市区的火车旅行。这一年的大部分时间我用来翻译《几乎没有记忆》这本书,它包括了《莉迪亚·戴维斯小说集》的前半部分。我和戴维斯就这本书保持着必要的通信,她就我的所有翻译问题给出了详尽的解答。之前,在我们谈到她近四十岁才正式出版第一本书的心境时,戴维斯说:“我不记得当时曾经为此而沮丧,我面临的真正挑战是学习怎样写出好作品,我想做的只是实现我对自己的期望。”当一个没有“组织”的译者很孤独,但这种孤独也会训练人的专注、耐心和敏感。我知道戴维斯本人也是在长期的克服孤独的过程中写出了自己最好的作品。

后续 以《亲近感》走近戴维斯

《几乎没有记忆》这本书的最后一篇叫做《亲近感》。我想,这段话很好地说明了我和这本书、我和戴维斯这位作家的关系——

“我们对某个思想家有亲近感是因为我们认同他;或者是因为他向我们展示了我们已经在思考的东西;或者是他以一种更清晰的方式向我们展示了我们已经在思考的东西;或者是他向我们展示了我们正要思考的东西;或者是我们迟早都要思考的东西;或者是如果我们现在没有读他的话就会晚得多才会思考的东西;或者是如果我们没有读他的话很可能会思考但最终不会思考的东西;或者是如果我们没有读他的话希望思考但最终不会思考的东西。”

希望有更多读者能从这本书中找到这种“亲近感”。

撰文、采写/新京报特约记者吴永熹