我是实事求是派,坚持改革、开放政策,坚持党的领导和社会主义道路。

———1987年7月邓小平在会见外国客人时的自我评价

今后,在一切工作中要真正坚持实事求是,就必须继续解放思想。

———摘自1980年2月29日邓小平《坚持党的路线,改进工作方法》一文

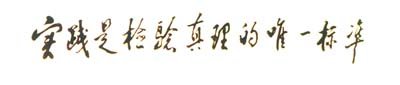

1988年5月,邓小平为光明日报出版社出版的《真理标准讨论纪念文集》一书题词。

1974年底,毛泽东称赞邓小平“政治思想强”、“人才难得”。

在广大党员和人民群众的迫切要求下,在叶剑英、陈云、王震等老一辈革命家的积极推动下,1977年7月,中共十届三中全会通过了恢复邓小平党政军领导职务的决议。图为邓小平在会上讲话。

在广大党员和人民群众的迫切要求下,在叶剑英、陈云、王震等老一辈革命家的积极推动下,1977年7月,中共十届三中全会通过了恢复邓小平党政军领导职务的决议。图为邓小平在会上讲话。

杨继绳,新华社高级记者,著名学者,《炎黄春秋》杂志社主编。曾著有《邓小平时代》(上,下)、《中国社会各阶层分析》《邓小平与当代中国变革》等,对当代中国变革有着深刻的理解。

8月10日,在马连道东街一幢宿舍楼里,话题从“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论开始。

1 维护毛泽东的伟大

新京报:邓小平第三次复出时,他面对的是毛泽东逝世和“文革”结束后的棘手局面,正是在这个时候,真理标准大讨论对他本人和中国的政局都产生了深远的影响。您怎么理解当时的政治局面和邓小平的历史使命?

杨继绳:小平第三次复出,历史给他的任务,是处理以前时代的两个遗产,一个是高度集中的政治体制,使政治权力得不到应有的制衡;一个是贫困。

贫困的制度基础是计划经济体制。要解决政治权力高度集中的问题,就必须民主化;要解决贫困问题,必须市场化。民主化,市场化,是邓小平面临的两个历史使命。

从当时最迫切的要求说,党的干部要求拨乱反正,人民要求改变已经忍无可忍的贫困。

邓小平抓了拨乱反正,又在更长历史时段里持久深入地搞了经济体制改革,从制度层面解决了贫困问题,把国人领上市场经济大道。这是小平主要的、不可否认的功绩。今天我们纪念小平,主要也是纪念他的这一功绩。

新京报:邓小平复出之初,就面临“两个凡是”的巨大阻碍,不树立新的主流思想标杆,就无法开始新的思想和政治时代。

但是,这种否定和树立又必须是在社会主义事业、共产主义理想的延续性中来完成。是否由于这种历史的特殊性,才产生了真理标准大讨论这样的独特形式?

杨继绳:实际上,“两个凡是”的问题,是当时一切问题之先的问题。

它看似一个思想和理论问题,但是政治和社会问题要以思想问题为开端,以理论形式撬动政治之石,是一种有效、稳妥的办法。因此以理论探讨形式出现的真理标准大讨论,完成的是开启一个新时代的任务。

真理标准大讨论,意味着在继承毛泽东思想的同时,从“文革”以及新中国成立后的计划时代走出。

真理标准讨论并不否定毛泽东思想,而是还原毛泽东思想的体系性、整体性,使得某些人不能再运用毛泽东某句具体话语来打击人。毛泽东的伟大得到了确认和维护,社会思想体系没有发生断裂,共产主义理想得到坚持,但新的时代就此开始了。

2 “摸着石头过河”

新京报:“文革”结束之后,中国有哪几种道路可供选择?邓小平带领中国人走上的市场经济道路,是最好的一种选择吗?

杨继绳:在现实中没有最优选择,只有次优。

“文革”后的中国有四条道路可供选择:

第一条,政治、经济制度完全继承毛泽东,包括他的错误,这条思路以华国锋为代表;

第二条,政治指导思想上继承毛泽东思想,经济上搞市场化改革,以邓小平为代表;

第三条,政治上坚持毛泽东时代的制度,经济上回到50年代,在计划经济下搞局部调节;

第四条,全面实行政治民主化、经济市场化。或者说全盘西化,这种思路没有进入主流体制之内,当时也得不到多数人支持。综合当时的历史条件,邓小平代表的第二种思路是最合适的选择。

新京报:真理标准大讨论确立了“实践是检验真理的唯一标准”这一思想标杆。在这一核心思想的前提下,有了“摸着石头过河”、“不争论,大胆地闯,大胆地试”的改革开放。以理论问题开始,达到的是实践高于理论的结论。

这除了顺应历史要求,是否也体现了邓小平本人的思路,就是实际、实用,立足于解决实际问题?

杨继绳:邓小平多次说,他不是理论家,没有理论。小平是实事求是的,他致力于解决中国一个又一个现实问题,他的言论都是针对这些现实问题的。

当然,理论的明晰化和系统化,也受到历史条件的制约,在改革开放的探索中,许多分界和定位不可能马上就清晰起来,“摸着石头过河”是对历史境况的真实描述。

新京报:重视实践,使得邓小平可以跳出以前的理论框架,不争论姓资姓社,大胆引进国外的先进成果和制度。但是在致力于解决实际问题的同时,邓小平首先是个马克思主义者。最明显的表现是,在坚持以经济建设为中心和坚持改革开放的同时,他也始终提醒我们要坚持四项基本原则不动摇,一直到他晚年的南巡讲话。

杨继绳:一个中心两个基本点,这对邓小平来说始终是统一的,是从来没有动摇过的。在这一点上,邓小平坚持了社会主义的理想,这也是他以前时代以及当下一直坚持的理想。同时,邓小平从实事求是的思路出发,提出了“三个有利于”的判断标准,以及“贫穷不是社会主义”这样的判断。

但是维护社会主义纯洁性和解决贫穷落后的实际问题之间并不是永远相安无事,“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”就是一个极端例子。这样的矛盾在上世纪80年代到90年代依旧存在。

由于邓小平思想的丰富性和权威性,不同派别都在寻求利用邓小平的思想资源来支持自己的观点,而邓小平本人像钢琴师一样为保持音调和谐适时地敲击不同的乐键。他依据政治形势和经济形势,一会儿强调这一方面,一会儿强调另一方面。

这样努力维持平衡的效果是中国改革开放的成果得以发扬,避免了中途夭折的危险。但是也留下了需要解决的问题,也给后来的领导人留下了广泛的政绩空间。

3 给后人留下政绩空间

新京报:需要解决的问题在你看来是什么?怎样造成的?

杨继绳:是社会不公。

社会不公首先是指改革成本的承担者和改革成果的享受者错位,即承担改革成本多的社会群体享受到的改革成果少,承担改革成本少的社会群体享受改革的成果多。

原因是中国的改革路径是用行政力量影响市场,行政权力左右着财富的重新分配和流动,而这种行政权力在某些方面又缺乏制衡。这样,市场经济的缺陷和计划经济的残余一旦结合起来,就会产生社会不公。

新京报:您提到过政治体制改革是邓小平面临的两个历史任务之一。邓小平曾经多次强调要实行政治体制改革,他说过,政治体制不改革,经济体制改革会成为一句空话。

杨继绳:邓小平面临历史的两个任务,他解决了贫穷,对于政治体制改革,他也是有意识的。

改革开放初期,初步的政治改革(包括拨乱反正和反对两个凡是)为经济改革扫除了障碍。而后经济改革的深入要求政治改革。邓小平提出了政治改革设想,但他面对的现实是政治改革的风险比经济改革的风险要大得多。

晚年他面临两种选择:冒着风险进行深层次政治改革,可能造成社会动乱;渐进推动政治体制改革,经济体制改革先行。

他选择了后者,也就给后来者留下了改革空间。

新京报:应该说,中国的政治体制改革和民主化进程并没有中断过,行政改革、基层民主化、法治国家的目标,都是改革的一部分。实际上,邓小平在“文革”后不久就提出了建设法治国家的初步设想。

杨继绳:建设法治国家、改革行政体制、党政分开,是在四项基本原则框架内的调整和改革,这样的选择是实事求是的,是历史条件要求的结果,因为当时面对的是“文革”的乱局,是计划经济时代的思想和制度遗产,还有中国社会5000年的文化积淀,以及以人口众多为特点的物质条件。

中国的第一任务是稳定,改革过程是由政府主导和推动下的制度创新过程。政府机构既是改革的组织者,又是改革的对象。从另一方面看,政府机构也是由人组成的,也有自已的利益。改革是利益的再分配。外科大夫为自己开刀,这是改革的艰难之处。

但是社会公正的问题始终要解决,否则就像邓小平说的,出现了两极分化,改革开放走向失败。这是小平最不愿意看到的。否定改革开放就是否定邓小平。

这就是他在风烛残年冒着风险,以一个普通公民身份到南方大声呼吁市场经济的原因。

从这个意义上说,进行体制改革,维护社会公正,是纪念小平的最好方式。

新京报 2004年8月20日