一位以色列人站在因为战争被毁的房屋旁。

一位以色列老人在耶路撒冷阅读。

两个年轻人在死海中阅读。

以色列三代希伯来语作家的战争书写

1947年11月29日,联合国大会在美国纽约成功湖宣布巴勒斯坦分治决议,即联合国181号决议,决议规定英国必须在1948年8月1日前结束巴勒斯坦地区委任统治,在巴勒斯坦地区建立一个阿拉伯国家和犹太国。这一决议虽然得到了以美苏为首的33个国家的赞成,但遭到了阿拉伯国家等13国的反对,英国等国投了弃权票。

消息传来,巴勒斯坦地区的犹太人在激动与欣喜中载歌载舞,而阿拉伯世界在数小时之后便发起了游行示威和武装抗议活动,犹太人急忙聚集力量予以还击,阿犹冲突日趋白热化。1948年5月15日,在最后一批英官员离开巴勒斯坦、以色列宣布建国的第二天,埃及、外约旦、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩五国联兵向以色列开战,第一次中东战争爆发。在过去的六十余年间,巴以冲突几乎从未间断。战争、历史、记忆与对战争、历史、记忆的不断阐释形成数代以色列希伯来语作家笔下重要的书写主题。

第1代

第一次中东战争的亲历者

第一代本土以色列作家大多在二十世纪三四十年代登上文坛,亲历了1948年的第一次中东战争,即以色列所称的“独立战争”(巴勒斯坦人将其称作“大灾难”。)这场战争一直持续到1949年1月,所有参战的阿拉伯国家与以色列签订了停战协议。交战双方均损失惨重,以色列险胜。

《赫伯特黑扎》:阿拉伯难民的呐喊与指责

但是,取得胜利后的以色列人内心深处产生的不是喜悦,而是忧虑与自责。以色列人赢得了抵抗阿拉伯世界战争的胜利,但没有得到真正的和平。在证实本土以色列人作为战士的新身份的同时,又没有回避战士内心的孤寂、悲凉与冲突。第一位以色列本土作家伊兹哈尔发表于“独立战争”后的短篇小说《赫伯特黑扎》(1949)便是这类文学作品中的经典之作。

小说描写的中心事件写的是以色列士兵在1948年战争中征服一个虚构的、名叫赫伯特黑扎的阿拉伯村庄驱逐阿拉伯村民的军事行动。作家通过叙述人,一个年轻以色列士兵的视角描述了以色列军队如何接到命令后朝赫伯特黑扎展开攻势,搜寻其空空荡荡的街巷,把尚未逃亡的一些村民带上卡车运走。

参加驱逐行动的以色列士兵虽然是军事上的强者,是胜利者,但他们经历了良知与道义的拷问与困扰,怀疑自己所从事的军事行动是否正义,甚至从眼前的阿拉伯受难者,联想到本民族近两千年来的流亡命运。在时下以色列人驱逐一个弱势群体的行动与犹太人受迫害的屈辱过去之间建构起类比关系,触及了阿以关系史上一个被阿拉伯世界、甚至西方世界经常提及的问题——即欧洲听任甚至帮助纳粹将犹太人从欧洲大陆的各个角落连根拔除,而后鼓励这些受迫害的犹太人在巴勒斯坦地区建立家园,进而无情地损害了巴勒斯坦阿拉伯人的利益。

难民问题是任何战争无法避免的问题。《赫伯特黑扎》涉猎的只是冰山一角。战争把难民问题白热化。这便是战争的悲剧所在。失去土地和家园无疑导致了巴勒斯坦阿拉伯人对犹太人的刻骨仇恨,也埋下了日后巴以冲突的祸根。小说通过对一个阿拉伯女子及其手中领着的一个七岁孩童的描写,典型地再现了被驱逐的阿拉伯百姓的悲伤、愤怒和潜在的仇恨。按照作家描述,这位女子坚定、自制,脸上挂满泪珠,“似乎是唯一知道真正发生了什么的人。”孩子也在似乎哭诉“你们对我们究竟做了些什么。”他们的步态中似乎有一种呐喊,某种阴郁的指责。

《游泳比赛》:犹太复国主义击碎和平梦想

另一位本土以色列作家在20世纪50年代初期创作的短篇小说《游泳比赛》(1951)则把这种反战思想艺术化地展现出来。

塔木兹1919年生于俄罗斯,五岁时随父母移民巴勒斯坦。他本人在童年时期,曾在特拉维夫附近犹太人和阿拉伯人交界区居住多年。他母亲曾经为阿拉伯邻居看病,他本人既会讲阿拉伯语,又结交了一些阿拉伯朋友。在成长过程中经历的犹太人和阿拉伯人之间的冲突虽然令其痛心,但未能阻止他与阿拉伯人交往,在英军中服役期间他甚至被一位阿拉伯族长收养,但是战争破坏了他和阿拉伯人之间的友好关系。

塔木兹带有自传色彩的短篇小说《游泳比赛》集中体现了其情感天平在少年友人与民族责任之间徘徊不定的矛盾和痛苦。小说以优美的文字,临摹出一幅充满诗情画意的阿拉伯乡间别墅风光。而文本本身,再次成为观念的载体,折射出犹太复国主义产生以来的犹太民族历史与民族记忆。

小说开始,写叙述人在多年前曾经和寡居的母亲一起接受一位德高望重的阿拉伯贵妇人的邀请,到她的果园做客。由此不难看出,在犹太复国主义初期,阿拉伯上层社会人士在巴勒斯坦拥有优越随意的生活方式,阿拉伯民族与犹太民族拥有平和的关系。阿拉伯贵妇人一家冬天生活在海滨城市雅法,夏天到乡间花香习习、果实累累的别墅避暑。犹太新移民虽然生活比较艰苦,但能够与阿拉伯人和平相处,互相帮助。阿拉伯富人对新移民在巴勒斯坦没有任何敌意,认为“在上帝的帮助下,你们犹太人会兴旺发达,把家园建造起来。你们的民族吃苦耐劳,有一双勤劳的双手。”年龄尚小、但深受犹太复国主义思想影响的犹太叙述人则表明:“我们并非是在把阿拉伯人赶出去。我们追求的是和平,不是战争。”

具有反讽意味的是:多年后伴随着实现犹太复国主义终极理想——在巴勒斯坦地区建立犹太国家而爆发的阿拉伯人与犹太人之间的战争,无情地击碎了阿拉伯人与犹太人在巴勒斯坦和平共存的梦想。叙述人和战友在攻克一个阿拉伯院落后,与当年在贵妇人家里、在游泳比赛中战胜自己的、贵妇人幼子卡里姆相遇。卡里姆称叙述人和他的战友为赢家,个体身份的转换在某种程度上暗示着以色列人正逐步在巴勒斯坦立足。但随之而来的不是快乐,而是忧虑与彷徨。就像主人公对昔日阿拉伯伙伴所说,“既然我不能在游泳比赛中将你战胜,就无法预料谁胜谁负。”身份的不确定造成犹太人心理上的巨大失落,尤其以色列士兵不慎走火误杀卡里姆将这种失落感推向高潮:“我们所有的人”,“都是输家”。

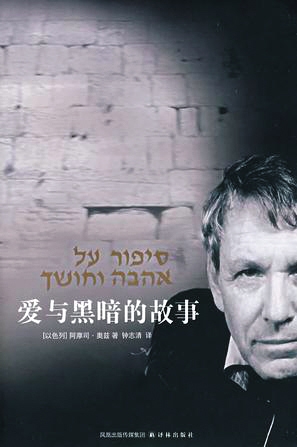

《爱与黑暗的故事》

作者:阿摩司·奥兹

版本:译林出版社 2007年8月

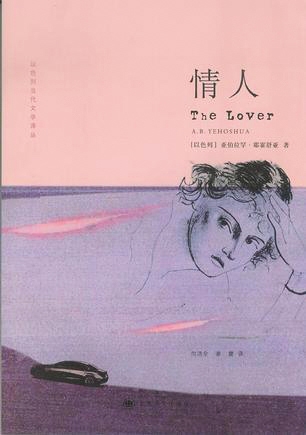

《情人》

作者:亚伯拉罕·耶霍舒亚(即亚伯拉罕·约书亚)

版本:上海译文出版社 2009年3月

《到大地尽头》

作者:大卫·格罗斯曼

版本:山东文艺出版社 2014年3月

格罗斯曼的次子乌里,在战争中牺牲。

以色列三代希伯来语作家的战争书写

第2代

寻找巴以冲突根源与民族和解的方式

第二代以色列作家指在上世纪六七十年代登上文坛的以色列作家,其代表人物有奥兹和约书亚。

《爱与黑暗的故事》:从和平共处到相互仇视

奥兹在他那部史诗性的巨著《爱与黑暗的故事》中,用充满诗意的笔法,描写了联合国宣布允许犹太人在巴勒斯坦建国的那个夜晚犹太世界欣喜若狂的场面,以及随之而来的耶路撒冷围困;揭示出犹太民族与阿拉伯民族从相互尊崇、和平共处到相互仇视、敌对、兵刃相见、冤冤相报的错综复杂的关系;勾勒出犹太复国主义者、阿拉伯民族主义者、超级大国等在以色列建国、巴以关系上扮演的不同角色。

小说运用了诸多形象化的表达:小主人公八岁时,到阿拉伯富商家做客,遇到一个阿拉伯小姑娘,他可笑地以民族代言人的身份自居,试图向小姑娘宣传两个民族睦邻友好的道理,甚至上树抡锤展示所谓新希伯来人的风采,结果误伤小姑娘的弟弟,造成后者终身残废。数十年过去,作家仍然牵挂令他铭心刻骨的阿拉伯人的命运:不知是流亡异乡,还是身陷某个破败的难民营。巴勒斯坦难民问题就这样挑战着以色列人的良知。

奥兹在作品中曾经充满深情与理性,探讨巴以冲突的根源:在个体与民族的生存中,最为恶劣的冲突经常发生在受迫害者之间。受迫害者与受压迫者会联合起来,团结一致,结成铜墙铁壁,反抗压迫者,不过是种多愁善感满怀期待的神思。在现实生活中,遭到同一父亲虐待的两个儿子并不能联手,让共同的命运把他们密切地联系在一起。他们不是把对方视为同病相怜的伙伴,而是把对方视为压迫他的化身。或许,这就是近百年的阿犹冲突。在奥兹看来:欧洲用帝国主义、殖民主义、剥削和镇压等手段伤害、羞辱、压迫阿拉伯人;也是同一个欧洲,欺压和迫害犹太人。

《情人》:生活在以色列的阿拉伯人进退两难

在长篇小说《情人》中,约书亚描写了阿拉伯青年和犹太青年试图冲破民族的鸿沟,渴望交流与相互间的了解:机修厂厂主亚当的女儿达菲爱上了在父亲厂里做工的十五岁阿拉伯少年纳伊姆。纳伊姆成长在一个阿拉伯村庄,自幼聪颖好学,但因家境贫困,为供两个哥哥读书,不得不提前辍学打工,他痛感自己民族的某种劣根性,意识到阿拉伯年轻一代在心灵深处比较空虚,反而愿意了解犹太文化,向往都市文明和犹太人的生存世界,甚至在睡梦里说出“我也是犹太人”。

纳伊姆第一次看见达菲,就感觉自己“再也不会忘记她”。在某种程度上,达菲是纳伊姆融入以色列世界的一座桥梁。对达菲的情感在某种程度上体现着纳伊姆对以色列犹太人的复杂情感:

“您非常恨我们吗?”

“恨谁?”他问。

“我们,以色列人,”她回答说。

“我们也是以色列人。”

“现在不太恨了。”……

“自打那次战争后,自他们稍微打败你们后,我们就不像以前那样恨了……”

此处战争指的是1973年的“赎罪日战争”,它打破了以色列是不可战胜的神话。在某种程度上,纳伊姆代表着以色列阿拉伯人渴望融入主流社会的倾向。他对犹太世界了如指掌,对犹太人的观察独特而一针见血,他可以毫无眷顾地抛弃阿拉伯乡村生活,住到城市犹太人家中,在纳伊姆的内心深处,国家与民族的界限还是较为分明的。他虽然并不反对以色列国家,愿意接触犹太民族,但从内心深处还是对阿拉伯民族充满深情,进而排斥另一个民族。纳伊姆争取融入以色列社会的结果是他既不能再属于阿拉伯世界,又仍旧徘徊在以色列精神文化生活之外。其经历折射出以色列的部分阿拉伯年轻人在夹缝中求生存、进退两难的境地。

第3代

求同存异,期待有国界无战争

第三代以色列希伯来语作家的杰出代表大卫·格罗斯曼在许多作品中,表现出与奥兹、约书亚等作家一样的社会参与意识。在巴以问题上,格罗斯曼始终是一个理想主义者,认为以色列人需要给巴勒斯坦人和平与平等的权利,而巴勒斯坦人也要认清以色列人的存在,希望两个民族求同存异,有国界而无战争。

《到大地尽头》:作家次子在战争中阵亡

刚刚出中文版的《到大地尽头》堪称格罗斯曼全部创作生涯的巅峰之作,其希伯来文书名为“躲避消息(这里指噩耗)的女人”。在作品中,作家采用女性口吻讲故事,叙述视角在过去与现在之间不断转换,涉及1948年以来以色列经历的几场战争,人的生命在战争面前变得非常渺小。

与丈夫分居多年的以色列女子奥拉五十多岁,生有亚当和奥弗二子。亚当是她和丈夫所生,奥弗则是她与情人兼好友阿夫拉姆的骨肉。身为以色列公民,亚当和奥弗都要服兵役。奥拉为庆祝奥弗兵役期满归来,计划母子一起旅行。不料奥弗自作主张,报名参加志愿者,去参加新的军事行动。奥拉极度愤怒与悲伤,为“躲避”随时可能降临的奥弗殉职的噩耗,奥拉选择按照计划北行。此时,前夫正与长子亚当在南美旅行,陪同她的是昔日好友与恋人阿夫拉姆。

从某种意义上,奥拉离家出游既是逃避以色列现实世界,也是回归旧日恋情,回归非现实世界的自我世界之旅。旅途中,她不断向老友和昔日恋人描绘奥弗如何长大成人的往事。似乎希望通过讲述奥弗的故事,通过重新审视奥弗亲生父母的关系,来保护战场上的奥弗,让他能够安然无恙,能够活下去。

这部作品最早写于2003年5月,当时格罗斯曼的长子约纳坦还有半年就要结束兵役,次子乌里则要在一年半之后入伍,他们都在装甲团服役。格罗斯曼正是希望通过写作这部作品来保护自己的儿子。不幸的是,2006年8月12日第二次黎巴嫩战争期间,就在即将停火前的几个小时,乌里的坦克在黎巴嫩遭遇炮弹袭击,乌里阵亡。

作品完成于格罗斯曼夫妇为儿子乌里守丧之后,它不仅流露出格罗斯曼惯有的作为普通以色列父母的内在焦虑,对子女的爱与牵挂,而且表现出他对以色列生存境况的担忧,对战争的厌倦。格罗斯曼在爱子乌里的葬礼上说, “对于你所参加并遇害的这场战争,我现在不想说什么。我们,我们一家人,在这场战争中已经输了。”

巴以冲突没有赢家。双方只有正视对方的存在,才有可能寻求和解与共生,这是每位热爱正义与和平之人所殷殷期待着的。

□钟志清(希伯来文学研究者)