——从四部作品看桑达克解读儿童

桑达克的故事看来完整、简单,但深入阅读却发现其中意蕴无穷。回顾欧美儿童文学历史,在《野兽国》问世前,给孩子看的童书或取材于民间传说、神话故事,或是维多利亚风格的道德小品,都意图教导孩子如何在成人世界获得赞美与认同。但桑达克改变了书写儿童的视角,他在创作中发问——“儿童的内心生活与世界观究竟是什么样子?”他的答案也近乎残酷:儿童的世界常常是可怖的。

桑达克的观点和弗洛伊德不谋而合:儿童是包含复杂情绪的群体,他们会经历强烈的感情,如恐惧、愤怒、爱和失落。在桑达克的故事中,无助、饱受挫折的孩子多进入到一个想象的空间,在其中那些令人不安的情绪得到宣泄、解决,直到他们满意,心平气和地返回真实世界。

如果你从孩子的视角阅读桑达克,常会感受到一种幻想、神秘的气氛;如果你从成人的视角来分析桑达克,则会发现画面中的每一个元素都有着丰富的象征性。

我们选择了桑达克的四部重要作品,通过还原其创作背景,梳理其中细节,希望帮助读者找到一条路径去接近“读不完、说不尽”的桑达克。

《野兽国》

我的“野蛮”亲戚

早在桑达克创作自己的图画书之前,他是一名童书插画师。1956年,桑达克独自创作的第一部作品《肯尼的窗户》出版,之后他便开始了《野兽国》的构思。桑达克最初设想的故事叫《野马国》,结果却发现自己画不好马,于是他的编辑问他,“在你的生活里还有什么东西是很野蛮的?”桑达克回答“亲戚”。

桑达克出生于一个波兰犹太裔的移民家庭,他的童年生活也被来自波兰的亲戚占满。在他的记忆中,这些亲戚体型庞大、喧闹不堪,长着充血的红色眼睛、一口烂牙,鼻毛也常常从鼻子里伸出来。他们一看到桑达克,就会捏着他的脸说,“你真可爱,我真想把你吃掉。”有时,妈妈在厨房忙着准备晚餐,单独和亲戚呆在一起的桑达克真的担心自己会被吃掉。而这种恐惧也影响到桑达克一生的创作,你常常可以在他的书中看到蚕食、吞噬的情节,桑达克以此表达了爱背后所隐藏的微妙的独占欲和凶恶感。

来家里做客的亲戚都说着意第绪语,其中有一个单词vildechaya,形容不听话的孩子,翻译成英语就是“野兽”,这也成了本书名字的由来,而这些亲戚则成了野兽的原型。

为了画好《野兽国》,桑达克酝酿了近8年时间,最终的故事只有338个英文单词,却开创了一个童书的新世纪,因为这是第一本承认孩子具有强烈感情的童话书。书中,小主人公麦克斯和妈妈吵了一架,他愤怒至极,在自己的卧室里幻想出了一个野兽国,并成为野兽们的国王,带领其他野兽嚎叫、舞蹈,发泄自己愤怒的情绪,最后他感到孤独、疲惫,于是离开野兽国,回到自己的房间,发现妈妈已经给他准备好了晚餐。

通过简单的故事,桑达克精巧地描绘出了儿童愤怒的情绪以及平复情绪的过程。麦克斯征服野兽,成为国王的时刻,实际上就是他控制住自己情绪的时刻,而他回到卧室发现妈妈准备的晚餐则是他重新体会到爱的瞬间。《时代周刊》便认为《野兽国》之所以如此让人动容,是因为麦克斯虽然愤怒,并在幻想中出走,但最终仍回归到父母之爱中,“在恐惧和安慰中达到了平衡”。

作为图画书,桑达克在绘画风格上也做了很多突破。接受采访时,彭懿认为作为画家桑达克用画面表达了很多信息:书中第一画面只有明信片大小,其中麦克斯在生气,给人一种压抑的感觉,而第二个画面开始逐渐变大,最终房间里长出一片树林,变成野兽国,“最精彩的在故事中间偏后一点,即三个连续的画面占据了整个页面,没有文字,这是图画书史上最经典的一幕”,之后画面又恢复到正常大小,因为小麦克斯已经把愤怒的情绪宣泄掉了。

《在那遥远的地方》

治疗童年恐惧

桑达克一生独自创作的图画书20余本,其中最著名的是他的三部曲《野兽国》、《厨房之夜狂想曲》以及《在那遥远的地方》,但它们都来源于桑达克童年时期所经历的强烈感情。

如果说《野兽国》表达的是孩子的愤怒,《在那遥远的地方》则流露出孩子的恐惧与不安全感。故事围绕一个叫爱达的女孩展开,爸爸出海,妈妈陷入悲伤,她独自一人照顾妹妹,但妹妹却被小妖精偷走,最终爱达奋不顾身地救回了妹妹。

早在1971年,桑达克的脑子里已经有了《在那遥远的地方》的雏形。当时他参观格林童话展,被其中一个故事吸引。这个故事讲述了小妖精会趁妈妈不备,把她们的孩子偷走,并留下一个用冰做的假孩子。这让他回忆起了自己的姐姐,小时候姐姐常对要负责照顾他抱怨连连,桑达克想也许那时姐姐也希望弟弟被小妖精偷走吧。

本书还来自于桑达克童年时更深层次的不安全感。桑达克曾说这个故事源自一次著名的绑架案,1932年美国著名飞行员查尔斯·林德伯格的孩子被绑架,之后被杀死。当时桑达克只有4岁,但初听到这个消息的恐惧却几乎伴随他的一生:一个英雄的孩子尚可以被杀害,普通人的孩子又能得到什么保护呢?

桑达克用绘本治疗自己的童年创伤,所以在其中一个画面中,被偷走的妹妹的脸是按照当年被绑架的孩子来描绘的,“我想要改变历史”桑达克说,“爱达最终找到了自己的妹妹,我也拒绝让林德伯格的孩子死去。”

整个绘本的风格是阴郁、神秘的,桑达克本人也说三部曲的最后一部是最奇怪的一部,故事里的第一句话突然就来到脑海中,“我甚至都不确定自己知不知道它的意思。”阿甲在接受采访时表示这本书是深入了解桑达克的入口,因为读者需要查阅一些资料和分析才能充分了解这个故事背后的内涵。

桑达克作品中文版出版情况

《野兽出没的地方》

版本:明天出版社 2009年9月

译者:阿甲

《在那遥远的地方》

版本:南海出版公司 2012年2月

译者:王林

《亲爱的小莉》

作者:威廉·格林(文)/莫里斯·桑达克(绘)

版本:新星出版社 2013年10月

译者:梁家林

另:《致我的兄弟》及新版《野兽国》即将于6月由蒲公英童书馆出版

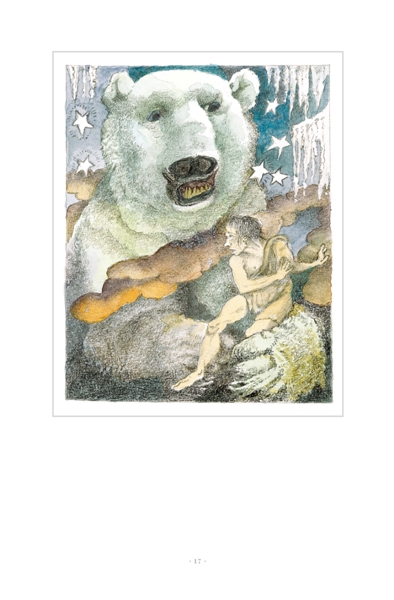

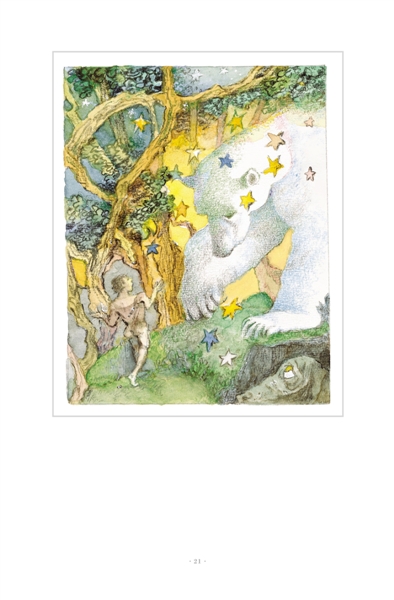

《致我的兄弟》

悲伤的谜最好

《致我的兄弟》是桑达克生前最后一部著作。在这部作品中,他借用莎士比亚《冬天的故事》中关于兄弟的主题,表达了希望与离世的哥哥在天国重聚的愿望。在这本书中,一颗新星把地球撞成了两半,两兄弟也由此分离,杰克被弹射到冰封的大陆,盖伊则降落到波希米亚的熊窝里,他被大熊挟持,但凭借智慧和勇气终于得以和杰克团聚。

很多人将本书看作是桑达克写给成人的书,因为桑达克用叙事诗的方式来创作整个故事。但桑达克用诗意的笔触写下对爱的渴望,以及得到爱的平静,这是人在任何年龄段都会有的希望和感悟。实际上,更可以将这本书看作桑达克创作与人生的总结。《致我的兄弟》像桑达克的许多绘本一样,是一本关于与所爱的人分离,历经困难、险阻又重新相聚的书。但有所不同的是,全书虽然依旧充斥着一种神秘的气氛,却不再晦涩、阴郁,反而弥散出一种纯净、宁静的美感,就连画面中要吃掉盖伊的大熊也一点都不狰狞。也许在经历了一生的恐惧、忧郁之后,桑达克终于与之和解,并开始坦然面对生命中的悲伤与无常,于是在书中他借盖伊之口说出:“对我来说悲伤的谜最好。”

这也是桑达克想要告诉孩子的真相:生活不会像童话故事中那样一帆风顺,在成长的过程中总会遇到无数难以预知的伤痛和挫折,而如果这个世界上真有天国,也要在经历了常人难以经历的磨难之后,才能进入。就像文学评论家斯蒂芬·格林布拉特在本书前言中所言“在桑达克的幻想世界里,爱常以凶险的形式来表现,安全的天堂是可以抵达的,但只有在历经艰难险阻之后。”

《亲爱的小莉》

爱能超越死亡

桑达克热爱莫扎特的音乐,他甚至说,“假如生命是有目的的,那么我的生命是为了听莫扎特而来。”音乐中有别于文字的风景,它所激发的私人感受,拒绝被归纳合并,仿如在人群中洒下神奇的光,唤醒各人心里深埋的种子,使之萌展缤纷各异的枝叶花朵。桑达克爱用作曲家的工作,来说明插画家的内在职责,不是紧跟文字,呈现其所已然表达的,而是如作曲家在乐曲中创造出别于文字的生命力,插画师是需要在绘画中创造出文字所未能全然呈现的世界。完成于1988年的《亲爱的小莉》正是桑达克这一比喻的实践之作。

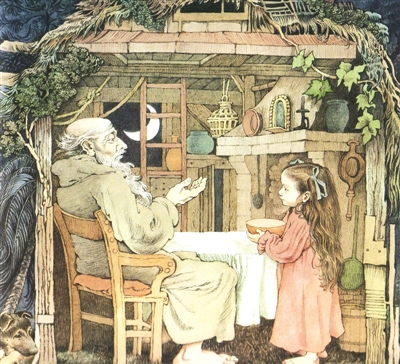

《亲爱的小莉》是威廉·格林于1816年写给8岁的小女孩小莉的信中讲述的故事,里面一位母亲为了小女儿躲避可怕的战争,将女儿送入森林。小女孩在里面遇到了老人圣·约翰,在他照顾下幸福地度过3日。但林中3日,世间30年,当小女孩开始想念母亲,老人对她说:“不要怕,当玫瑰盛开的时候,我们就会再相聚。”小女孩走出森林,见到的母亲,已垂垂老矣,母女俩幸福地度过一晚。第二天,人们发现她们已经离世,而她们身边的玫瑰开得正好。格林希望这个故事能够安慰小莉失去母亲的痛苦,让她相信,爱能穿越死亡。

桑达克非常喜爱这个故事,在这个故事被公开5年之后,绘本《亲爱的小莉》出版。这部作品从格林的故事中汲取而来,又融合了桑达克的私人体悟,桑达克也把自己所爱的莫扎特和两条宠物狗绘入其中,把犹太人的标志,一颗六角星画在一座墓碑上——犹太人被屠杀,那是他童年时代散不去的恐怖阴云。

故事开始时,寡居的母亲与小女儿过着安宁幸福的生活,她们破败小屋前的小树,长着金色温暖的叶子,一个小天使坐在右边的树上小憩。屋背后是繁密茂盛的大树。而当灾难逼近,母亲神色惶然,迅速变得苍老,唯有眼睛因期盼仍存有宁和。故事结尾时,垂暮的母亲展开双臂,准备拥抱失而复得的女儿,嘴角隐然微笑,眼目已经枯竭。整个绘本中,孩子进入森林前,母亲那充满惶恐、期盼和爱的凝视,是唯一的凝视。

小女孩被送入森林后,森林的图景与小女孩的心境互为镜像,她感觉恐惧时,森林是阴森狰狞的;而她开始祈祷信靠神灵的力量,森林里的枝叶就舒展开来;她相信自己有守护天使相伴时,阴暗的森林消失不见,取而代之的,是一棵鲜花盛开的大树,树下的天使把一朵硕大的鲜花递给她,天使的眼神,与此前母亲关切凝视女儿的眼神一模一样。

在圣约翰的花园里,小女孩遇到了另一个与自己长得极为相似的金发女孩,她的眼神又与母亲那唯一的凝视相同,仿如一束光将女孩拢入光明中,使她看不到金发女孩背后的坟墓,而栗色头发的小女孩背后,是一朵盛开的红百合。两个女孩相拥游玩花园时,画面上有了更多的鲜花与坟墓,圣约翰正拈花沉思,莫扎特在指挥一群孩子合唱,中间一棵巨大的红百合开得如火如荼,女孩看不到死亡与痛苦,她沉浸在自己的幸福中。

小女孩回到母亲身边时,夕阳西沉,月如钩,小屋前的小树仍然有灿烂的金色叶子,手持玫瑰的小女孩,和苍老的母亲之间,多了一棵奇怪的树,枝叶繁密,满树紫葡萄与金色苹果,但叶形扭曲,如立风中,萧瑟之气从中荡漾开来。这是绘本最后一幅画。绘本以文字结束:她们已经去世,幸福安详……那花儿,开得正好。最后一页,一片空白,等待读者倚靠自己的信念来理解,你若相信爱与幸福,便能想象出那开得正好的花儿……回到封面,母亲和女儿正相伴散步在有玫瑰与流水的宁静地。

桑达克无限信任孩子们的感知能力,他认为“孩子们有着敏锐的洞察力,从来不会错过细节,读得懂一切深层含义。”本书每一页插图都有舞台剧的风格,画面饱和,没有任何留白,主要人物居于视觉焦点,以繁复的背景制造故事的主旋律,此中细节的呼应与张力,令人惊叹,而蕴藉其中的隐喻与意象,留下无限解读的可能性。经典之为经典,就因为它内在地包含了自由理解的可能性。

莫里斯·桑达克重要作品及获奖年表

●1947年,为《数百万原子》绘制插图,这是桑达克第一部插图作品

●1951年,为童书《完美的农场》绘制插图,这是桑达克第一部童书插图作品

●1956年,桑达克第一部原创图画书《肯尼的窗户》出版

●1963年,《野兽国》出版

●1964年,《野兽国》获凯迪克金奖

●1970年,获国际安徒生插画大奖,同年《厨房之夜狂想曲》出版

●1971年,《厨房之夜狂想曲》获凯迪克银奖

●1981年,《在那遥远的地方》出版

●1982年,《在那遥远的地方》获美国国家图书奖图画书奖、凯迪克银奖

●1996年,获美国国家艺术奖章

●2003年,与剧作家托尼·库什纳合作剧本《大黄蜂》出版

●2013年,生前最后一部作品《致我的兄弟》出版。

撰文/新京报记者 江楠 朱桂英