政治与时尚,乍一听来毫不搭边,但事实上却一直关系暧昧。政治可能会成为推动时尚变化的决定因素,时尚的背后也可能包藏明枪暗箭,成为助力政治风云变幻的微妙力量。

撒切尔夫人

撒切尔诠释权力时装

1984年,枫丹白露宫举行的欧共体峰会上,“铁娘子”撒切尔夫人可谓明艳照人:她金发后拢,穿着绣有雏菊花纹的黑色绒外套,戴着招牌式的珍珠耳环、项链。在“欧洲一体化”问题上与她对峙已久的法国总统密特朗点评铁娘子:“她长着玛丽莲·梦露的嘴和卡里古拉(古罗马暴君)的眼睛。”

高耸的发型、经典的套裙,以及永不离身的手袋,在担任英国首相的11年间,撒切尔夫人的经典形象给世界政坛留下了深刻的印象。

在撒切尔夫人所处的时代,能够到达权力巅峰的女性凤毛麟角,“该怎么穿”尚未被列入政界女强人们的议事日程,但撒切尔夫人却对仪表一直十分注重,她参考形象顾问的建议,脱掉过时的帽饰,用传统的珍珠、领部有猫咪蝴蝶结的丝质衬衫、颜色鲜艳的套装,提炼出一种比老派优雅稍稍简练一些的“撒切尔着装风格”。

在政界同僚看来,撒切尔夫人有两枚风格标签——蓝色和珍珠。蓝色使人显得优雅稳重又不失活力,而且是保守党的代表色。至于对珍珠的喜爱,她更是毫不掩饰;无论是日常着装还是晚宴礼服,一至三串的珍珠项链从未离开过她的颈间。她曾在采访中提到:“珍珠能提亮肤色,让人有光彩。你若仔细观察那些穿戴整洁漂亮的女孩子,就会发现珍珠的重要性。一件普通的衣服配上珍珠,就能显得气度不凡。”

这虽然不是破天荒的女性主义着装革命,也总算在权力时装的阶梯上更进一步。更重要的是,自撒切尔夫人以后,无论是季莫申科还是希拉里,女性政治家的幕僚里总少不了时装专家的身影。

江青裙

江青裙

昙花一现的“江青裙”

上世纪50年代初期,人民解放军和政府干部的服饰风格,迅速成为城市青年欣赏和追逐的对象。“革命的、艰苦朴素的”大众化服饰成为当然主流。

连遭天灾人祸的60年代,粮食、棉花大量减产,衣服也只能是“新三年,旧三年,缝缝补补又三年。”在意识形态领域,“要警惕修正主义”的口号深入人心,人们思想高度统一,着装也千篇一律,只剩下蓝灰黑三种单调的颜色。

1961,毛泽东的一首诗被谱上曲子广为流传:“飒爽英姿五尺枪,曙光初照演兵场。中华儿女多奇志,不爱红装爱武装。”年轻女孩纷纷穿起军装式样的衣衫,引为骄傲,“不爱红装”成了青年女性革命化的标志之一。

“文革”期间,中国只剩下最简单的色调,一切服饰美被批判,被扫除,服装厂和服装店千万次地重复着几种样板:军便服和中山装。

70年代的很长一段时间都处在“十亿人民十亿兵”时期,服装的等级意识逐渐消失,取而代之的是阶级意识。为了表现自己的艰苦朴素,有人甚至将新买的衣服在水中做旧,或者在并未被损坏的衣服上打上几个补丁。这种今人看来相当可笑的行为,却在文革盛行一时。

尽管当时的服饰浸透了革命化意识,但也有一定的中国式时尚,只不过这种时尚受到政治的强力左右。

50年代末,前苏联领导人到中国访问,提出国人的服装不符合社会主义大国形象,建议大家穿花衣,以便体现出社会主义的欣欣向荣。于是,前苏联女子的日常服装、女英雄卓娅就义时所穿的飘逸“布拉吉”(音译,即“连衣裙”),成为中国女性的时尚着装。后来中苏两国关系恶化,但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。

70年代,政治让一款服装成为了举国必穿的“国服”,这就是昙花一现的“江青裙”。

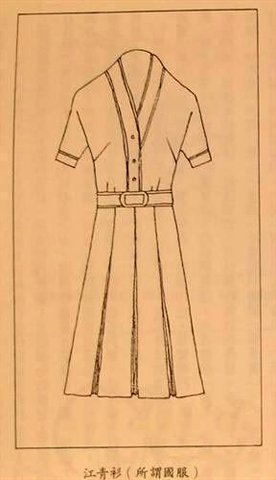

1974年10月,天津市推出一款叫做“江青裙”时装。当时天津市委某负责人找人翻古书、看古画,临摹出一百多种草图,最后由江青亲自修正审定命名。

“江青服”参照旧戏舞台上和历朝贵族夫人、小姐服式,设计制作成开襟领裙衣。江青本人穿的是高档手工绣花布料,而一般人则穿“的确良”面料。

1975年,在天津举办“开襟领裙衣展览会”,政治直接动员推销,几乎每个商店橱窗里都挂“江青服”。天津百货大楼的部分青年女干部、女职工都穿上“江青服”以展示促销。

“几乎每个商店的橱窗里都挂着至少一件同式样的浅色女装,所有的裁缝都接到指示,他们只能做这样的衣服,不准做其他式样的,中国的妇女都要穿这种衣服”。有些单位甚至还以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。

据当时沈阳、抚顺、丹东、锦州和旅顺等地统计,这些地方加工进货“江青裙”共两万九千多件,结果压库一万四千多件。最后不得不统统毁掉,国家因此损失二十二万余元。

这种服装样式群众实在反感,私下里有人说它:“上半截像男,下半截像女,后面看像尼姑,前面看是和尚;短不短,长不长,大娘穿了成闺女,闺女穿了成大娘。”四人帮倒台,“江青裙”成为时尚史上的笑柄。

戈尔巴乔夫

时尚背后的明枪暗箭

2007年底,戈尔巴乔夫为时尚奢侈品牌Louis Vuitton拍摄的一组宣传广告轰动了整个时尚圈。

这位因发表电视讲话宣布苏联解体而震惊世界的领导人,穿着细条纹西服和大衣坐在老式黑色汽车后座上,手握车门把手,神情凝重、动作僵硬。他的身旁放着一个Louis Vuitton的行李包,上面盖着报纸和杂志。透过车窗,他看到的是破败的柏林墙。

造成轰动效应的原因不仅是代言人的特殊身份,更是因为拍摄主题所流露出的政治隐喻,让人们对这次时尚与政治“联姻”背后的某些暗示浮想联翩。

据透露,“柏林墙的创意是戈尔巴乔夫自己的主意。” 他的这一创意犹如一则“冷幽默”,一位过时的政治人物,在一个过时的环境里,居然使用绝对时尚的品牌旅行包。刹那间,Louis Vuitton的光芒让戈尔巴乔夫的形象显得更为黯淡,但也绝对吸引眼球,显然得到了预期的效果。

尽管Louis Vuitton极力否认广告之中包含政治暗语,却仍有尖锐的媒体貌似“嗅”到了这个看似商业味道十足的广告实则蕴含着“政治阴谋”。《金融时报》文章就指出,戈尔巴乔夫在不经意间,成了反对普京的代言人:旅行包上的杂志封面上印刷着大标题“关于没有被揭穿的杀害俄罗斯女记者安娜和前克格勃工作人员利特维年科的凶手们”。

翻开这本杂志就会发现,这篇文章是在指责普京应该对这些事件负责。但更多的人认为这只是一个不经意的巧合而已,因为,戈尔巴乔夫本人曾在各种场合表示支持普京,甚至为此还组织了一个政党来支持普京计划。

米歇尔

“民主国度的选票青睐时尚候选人”

2010年,美国中期选举刚结束,《赫芬顿邮报》针对“政治人物是否能有效引领时尚”进行了一项调查。在超3千份网友回复中,有38%的网友认为“更倾向于把票投给穿着讲究的候选人”。

人民日报海外版曾就此评论,“在民主国度的选举中,选票似乎越来越青睐那些注重时尚的候选人”,有评论家直言“普通民众哪里知道这个人的外交政策到底好不好,‘卖相’好恐怕才是得分关键”。

在政治与时尚的博弈中,政客会用时尚吸引选民,用“大路货”取悦平民。

身为第一夫人时,希拉里·克林顿的穿衣风格是众所周知的大品牌、有吸引力、合适。之后她参选总统,意识到自己的形象让很多男选民望而生畏,也疏远了很多女性选民,决定做些改变:在小镇拉票时是复色色调的上衣配以黑裤子;在大城市和国家级场合露面,则是从头到脚单一宝石色配搭。她的发式处理得更加蓬松,肌肤则透着水润光泽。

当今美国第一夫人米歇尔也多次强调自己喜欢逛盖普和塔吉特之类的服装卖场,因为全美每天有几百万消费者在那里买衣服。

米歇尔的“低端市场”选择受到时尚设计师的批评。曾为许多美国上流人士和第一夫人设计服装的设计师德拉伦塔,曾公开批评米歇尔会见伊丽莎白女王时穿的那身休闲装不合时宜,但后来在舆论压力下,他只能在一个美国脱口秀节目中为自己的言论道歉。

在政客巧妙地把政坛当成时尚T台的同时,商家也在暗中“利用”这些政客们,不管政客们愿意与否,他们都成了商家们不花钱的“明星模特”。

2009年11月,奥巴马总统就曾在不经意间“被代言”了一把。Weatherproof公司发现,奥巴马在中国访问时站在长城上穿的外套就是自家品牌的,立即兴奋地把此形象制作成一个巨大的广告牌,还加上了广告语——“时尚领袖”,并从中大赚了一笔。该公司总裁甚至不无骄傲地说:“(在对时尚风格的影响程度上)任何好莱坞明星和模特都无法与这些声名显赫、有时还颇具争议的国会大佬们相提并论。”

第一夫人更是难逃商家法眼,一个很好的例子就是“米歇尔时尚效应”。《哈佛商业评论》曾刊登了一项结论,从2008年到2009年间,米歇尔·奥巴马为时装公司创造了超过27亿美元的累积额外收益。

是政治引领时尚,还是时尚利用政治?又或者两者双赢?人民日报海外版的观点是:作为具有严肃性质的政治,其形式或可适当地趣味化灵活化,只要本质是为大众谋利不变,才是最重要的。

编辑:白菜从来不读书

参考资料:

人民日报海外版:政治与时尚谁成全了谁?

郑州晚报:撒切尔夫人着装:政治从没如此性感过

精品购物指南:改头换面的世故女强人

南方周末:1950—1978沉浮:三大件之外

中国网:“布拉吉”“江青裙”中国女性服装变迁史

《百年潮》2005年第5期:江青与小靳庄

北京青年报:戈尔巴乔夫柏林墙下代言LV