1995年所作《面具系列No.6》,曾梵志花了十年时间创作《面具》系列,但他说“面具”只占了其艺术生涯很小一部分。

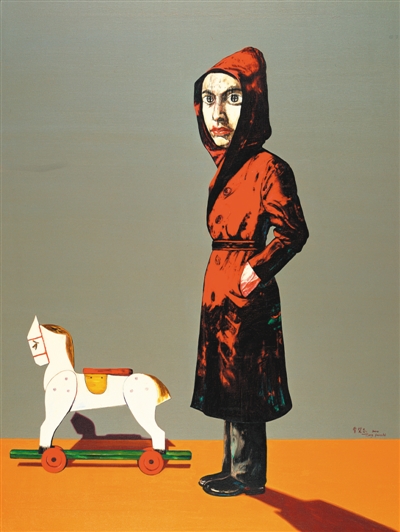

2004年所作《自画像》,这是曾梵志《面具》系列的最后一幅作品,也被视为《面具之后/肖像》系列的第一幅作品,具有转型意义。

2008年所作《培根和肉》是《面具之后/肖像》系列作品之一,曾梵志刻意淡化、删减肖像的整个造型,人体躯干有大面积的残缺不全,局部的边线也模糊不清。

2012年所作《兔子》,此画因酷似德国画家丢勒的作品而备受争议,曾梵志解释这是在挪用基础上的再度创新。C特18-C特19图片均由曾梵志工作室提供

艺术对于曾梵志有点像救赎的故事。16岁便混迹社会的曾梵志因为对艺术的执著与热爱终获成功。他不仅跻身于被国际认知的当代艺术家行列,其画价也有了令人无法想象的跃升态势。

伴随名声而来的争议,始终围绕着曾梵志。去年5月,微博爆出“曾梵志遭到海关约谈,涉及到境外拍卖行把自己的画拍回来”,他身陷自己托市、做局的质疑;半年之后,曾梵志于伦敦亮相的《兔子》被质疑抄袭丢勒的《兔子》。

曾梵志说,他就想自己做自己的事,用时间去回答那些质疑——接受新京报记者采访时曾梵志首度做出了回应。他说,当别人已经用这个眼光看你的时候,解释再多是没有用的,“之后还会有很多不同的拍卖,炒作只能炒作一次,不能炒作一辈子。看你是否能坚持到最后。”

创作革新 面具对我已经是过去时

新京报:巴黎市立当代美术馆即将于10月18日至2014年2月16日推出你的首个法国回顾展。之所以将此次个展定位为回顾展的缘由是什么?

曾梵志:此次展览会展出我四个系列的作品。因为美术馆方面觉得我创作类型比较丰富,展哪个阶段都不合适。所以这次重点不是强调回顾性展览,而是全面介绍作品。对我艺术生涯来说,这才走了一半,或者刚刚开始。只是艺术创作有时候需要总结一下,与大家交流。

新京报:是什么原因让你要对自己此前的“系列作品”进行转变?

曾梵志:对我来说就是一个自然转变的过程,因为你想表达的一个东西已经很充分了,再表达你自己都会觉得重复,在创作过程中没有发自内心的快乐感。

类似《面具》系列我创作了10年,从1994年开始;但1999年在创作《面具》系列的同时,我已经开始尝试创作新的系列,尝试将面具摘掉,2001年我做了一个展览就是《面具之后/肖像》;2004年之后,我觉得找到了一个全新的切入点,便是《乱笔系列》。

新京报:《面具之后/肖像》系列是不是刻意为了放弃面具这个符号性的东西?

曾梵志:打破符号,不是我刻意想去打破它,刻意想做到不一样。面具对我来说,已经是过去的状态,包括我的生活经历也已经是过去,我不想再回过头去。现在我的生活与20年前来北京的状态早已不一样,再画就没有意思了。

我现在想想,我的每次转变不是表面上求新求变。我以前会用陌生化来形容自己的转变,说要让自己的创作状态永远处于陌生状态。但其实这就是忠实于内心,这是从手到心的状态。

拍卖高价 七千多万心情挺复杂的

新京报:你的作品拍出7000多万的高价,当时心里有何感慨吗?

曾梵志:当时家里有一堆人在聊天,拍的过程中有人给我打电话,说拍了5000多万了。我说拍那么高了。结果那朋友说,还没拍完呢。最后拍了7000多万。对我来说,心情挺复杂的。

过后很多人给我打电话,也有好多人会觉得这是不是炒作?

确实这对艺术界来说是个新生事物。刚开始有人会觉得是炒作。但对于这种说法,我不想去回答。我就想自己做自己的事,用时间去回答。你解释再多,他已经用这个眼光看你的时候,解释再多是没有用的。我就关门搞自己的创作。后来对这种事情我都不会过多关注。

当然拍高了也是好事。说实在的,以前没有那么多人关心艺术。以前办展也就同行几个朋友。现在变得所有人都会关心艺术、关心价格。至少关心艺术还是件好事。

新京报:中国当代艺术市场最火爆的是2004-2008年那个阶段,怎么看这个时期的当代艺术市场发展?

曾梵志:中国艺术市场发展确实很快。西方艺术的拍卖已经300年了,但我们才这么短短的时间。如果中国当代艺术市场从1985年开始,到现在近30年里,前面20年其实没有人关心艺术。买当代艺术的主要是西方人。而2004年出现的高涨是将之前的20年都弥补上了。

新京报:之前栗宪庭说过一句话:艺术有情情无价,作品有价价无情。所有成功的艺术家到最后都需要面对这个现状,在商业社会,你必须面对商业操作的现实。你的创作有没有受到市场左右?

曾梵志:我们从一开始都没有受外在东西的影响。我的几个创作阶段不是为了迎合某个展览,更别说是市场。我所有创作的改变都是忠实于自己内心,因为这样的创作才是我想要的。而市场是不可控制的,市场也是根据自己去决定你的价格。

我就是按照自己的想法去创作,市场的高低与我们的创作没有关系。有时候流标,可能别人会说你艺术不好。拍高了又说你在炒作。其实那是他们将负面的东西放大。

与西方相比,中国艺术家的市场成熟度差得很多。我觉得路很长。之后还会有很多不同的拍卖,炒作只能炒作一次,不能炒作一辈子。看你是否能坚持到最后。

接轨国际 西方人没责任要了解你

新京报:上世纪90年代第一次出国的经历对你的创作有何影响?

曾梵志:1995年对我很重要,我去了卢浮宫、奥赛博物馆、蓬皮杜等,我看到西方有很多观念艺术,观念绘画、影像、装置。我看了以后觉得自己最喜欢的还是绘画,回国后坚定地做自己的东西。可以说,出国看了很多东西,但初期的想法还是没有动摇。

新京报:你是中国当代艺术家中最初就开始走向国际舞台的一员。尽管中国当代艺术在国际舞台亮相20年了,但更多时候大家会觉得西方还是以猎奇和异域风情来看待中国当代艺术。

曾梵志:你说西方会有猎奇心理,那是因为他们不了解你,他们只能从表面去看你。西方人没有责任要了解你。但是当他们了解你以后,这种猎奇心态就没有那么强了,还是需要更多交流。

西方人想了解东方,但短时间是很难了解的,特别是中国传统文化有几千年的历史。西方人不可能很快读懂你的作品。但慢慢了解后,还是会把你当成艺术家看待,是非常国际性的艺术家,而不是某个区域的艺术家。

新京报:中国当代艺术如何才能在世界当代艺术格局中占有一席之地?

曾梵志:要有好的艺术家和好的作品,还需要好的策展人和学者。这些东西我们都特别欠缺。有些学者去研究艺术市场了,我觉得特别可惜,不需要所有人都去研究艺术市场,只要有一两个人去研究就行了。

现在没有好的学者真正在西方与西方学者对话,然后将中国艺术重新定义,而不是说将中国艺术定义成西方的分支机构。我觉得需要很多方面的努力。我们缺很多环节,没有学者、美术馆也没有。学者和美术馆是很重要的研究机构,他是负责解释你的作品和地方的历史。所以我们自己还是要有国际性地位的学者去研究中国艺术,做好的展览、做好的作品,这样西方人才会认识中国当代艺术。

回应质疑 《兔子》在西方没有争议

新京报:对于国内的公众来说,对于你去年在伦敦的展览上亮相的《兔子》也引发了一场关于挪用还是抄袭西方艺术的争议。

曾梵志:我们在西方做这个展览,在那里根本没有争议,关键是要在挪用基础上再创作。类似丢勒的《兔子》,就看后来者能否画得有新意。

丢勒的兔子在艺术的故事中特别重要。我画的这幅作品,别人看到的是丢勒的兔子,但又与丢勒没有关系。我其实是将其当成抽象画来创作。兔子是有形的,但怎么将有形的东西变成抽象、无形的状态。事实上,那件作品尺寸非常大,你一定要看原作。远距离看是兔子,但走近一看兔子没有了,兔子完全变成了抽象风景那样的纯粹绘画。我创作这幅作品,就是希望重新去解释西方文艺复兴时期重要大师的手稿。

新京报:此外,去年海关约谈事件也让你成为争议人物。我们知道你本身也会经常去西方拍回西方艺术家的作品。但有质疑认为你也自己举牌拍回自己的作品,有托市、做局嫌疑。

曾梵志:我买过自己的作品,那件作品对我来说特别重要。当时,虽然自己特别喜欢,但首先要考虑吃饭,考虑是否还能继续创作。为此,当时这些画就可以卖掉。

但后来梳理这些作品发展时我会回忆,哪些作品对自己是最重要的。类似那一次,这件对我来说特别重要的肖像作品突然在市场上出现,我就把这幅画买走了。

其实我就买过一件自己的作品,但外面不会这样理解你,我也不想解释。直到现在我都觉得不是解释的时间。外界看你首先就是戴着个眼镜在看,你解释都没有用。但过了三五年,把很多事情做好了以后,不用解释你都会看得很明白。什么海关约谈啊,这都不是什么多大的事。又不是约谈我一人,每个人都谈过。

新京报:这些都是名声之累?

曾梵志:我画画不是为了出名,我也没想过会出名。出名了一下子被放大了,我是挺紧张的。其实我的性格不适合在公众场合发言,我喜欢一个人待着,安静地生活。在独立空间创作,这是我喜欢的事。有人关注我的时候,我特别紧张。

未来打算 在京办国际水准美术馆

新京报:为什么想到创办“元·空间”?

曾梵志:我创办“元·空间”就想做一个特别纯粹的空间。中国的收藏家、观众、艺术爱好者也好,缺少纯粹的空间。

在纯粹的空间里,我请你来是请你欣赏艺术,背后不会有商业目的。如果抱着商业目的做空间,你看到的所有作品背后都考虑买卖市场,从艺术角度这对观众不负责任。非营利机构与商业空间还是不一样,非营利机构完全是从艺术角度出发。但现在中国几乎没有这种空间,甚至中国没有一个好的美术馆。拿钱可以在中国美术馆办展,他们就想在自己简历上多一个在“中国美术馆办展”的经历。但我就觉得我的简历上没有在中国美术馆办展,很光荣。

新京报:作为非营利机构,运营“元·空间”的资金哪里来?

曾梵志:资金来源就是靠我个人出钱来做这个事情。

新京报:未来有计划在北京办展吗?

曾梵志:在北京我是两难。我特别愿意用作品与观众交流。现在我跟观众隔了一层。观众只是听说我的作品,或者在媒体上看到我的作品。那是不够的。作品还是应该看原作,有面对面的了解。

现在大家通过媒体了解我,说我很时尚,其实,我特别讨厌将我挂在时尚那。可能我参加了一次活动,就会被报道一百次。我也没办法,在北京,我没有好的平台与观众交流。在一个不成熟的平台、不成熟的观众群体,你怎么去跟他交流,我也不可能去教育你,我这个是对的,你的是错的。

我有这个意愿去做一家个人美术馆。因为我们不能情绪化地认为观众不懂。那就需要有个地方看你的原作,对你有全面了解,可能这样观众就能慢慢了解你。我们需要时间用作品与观众交流。