作为学贯中西的哲学家,贺麟的成就既有探讨中国哲学的专著,也有翻译西哲黑格尔、斯宾诺莎等人的译著。

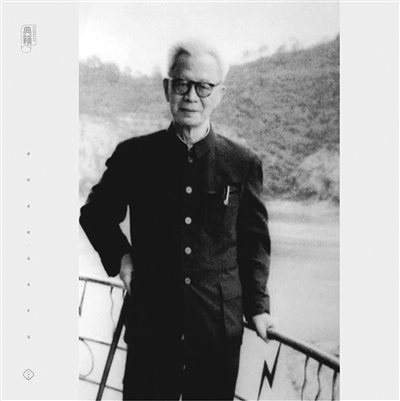

近年来,借着一种文化怀旧之心,我们不断地返回民国,欲寻得精神之力,诸如先生之风,或为以学术为志业,不染俗尘,特立独行,或关怀现实,以义命自持,温厚却傲然。此中不乏想象的成分。贺麟先生的一生,却容不得我们这种善意的文化想象,他也以学术为志业,但多少与现实社会存在某些理解上的隔阂,终被时代裹挟前行,其所孕育的学术潜力,历经曲折而未尽全功;他也关怀现实,希望中国崛起传统的民族精神,筑就一个更好的国度,但世变时逝,他不得不顺流而行,在时势之迫下保全自我的同时,守护自己作为学人的澄明之心。

在我们的访谈里,作为贺麟先生的学生,高全喜并未为师者讳,他没有把贺麟当做超凡脱俗的英雄来看,而是以常人观之,其言其行,未绝庸人之心,但重要的,不是从贺麟的人生中找到一个人格楷模,以供景仰,而是进入贺麟的学术思想,重新认识那些有待继承与发扬的东西。

高全喜为我们提供了另一种视角,即以文明发展的视野看贺麟,他身处内有古今之变,外有中西激荡的时代,学术起点极高,有大问题意识与开阔的学术关怀,本将遒劲推进中国学术之发展,憾其学术志业因世变而中断。而当下中国,恰是重建文化自信的时代,严谨耐心地检视本土学脉断层处,能助益当下国人明确自身文化建设的方向与具体之责。文化的延续,从来不是想象的结果,而是缓慢积累的过程,需在前人开拓的土地上勤勉深耕继续培植。

采写/新京报记者 朱桂英

现代学术史上的贺麟

新京报:现在年轻一代的读者,对贺麟这样生于清末,走过民国,又历经新中国诞生之后的风风雨雨,被动乱年代所伤害,但又一定程度上被时代裹挟前行的老一辈学者,已有很深的隔阂,甚至很难理解贺麟先生的某些行为与言论。从学术发展史的角度纵向看,贺麟身处何处?

高全喜:从近现代思想史的视角来看,民国前后可谓是一个孕育思想学术的大好时代,内有古今之变,外有中西激荡,大时代提供大问题。常言国家不幸诗家幸,学术在一定程度上也是如此,思想产生于忧患之际。贺麟前后的那一代学人,早年受蒙于传统,后大多留洋西方(包括日本),置身在中西文化的交汇之地,而后又在从民国到抗战的动荡中发展自己的学术。这一切,使得他们拥有多元的知识体系与开阔的学术视野,并将自己的学术思想与国家存亡、民族复兴、社会建设这些大问题结合在一起。

新京报:但若将贺麟置于这个学术思想的谱系中,以其学术成就加以衡量,贺麟的位置或许并非是高山仰止?

高全喜:这正是我接下来要分析的。总的来说,处于这个大时代中的学人,大致前后五十年,他们拥有难得的内外造化,相当一部分人成就于此,彪炳学林,比如康有为、梁启超、王国维、严复、胡适、冯友兰,等等,他们形成了自己的思想体系,有经典著作面世,甚至有人还达到了所谓功、德、言之三立。不过,细致一点分析,这个学术思想谱系,又大致分为不同时期的三个学术群体。第一个群体的代表人物是康梁,其思想成熟于民国时期,抗战其实已然完成其历史使命。第二群体的代表人物是胡适、冯友兰,其思想成熟于抗战时期,1949年前已然完成自己的思想体系的构建。第三个群体,则是于民国初期受教育,发轫于抗战时期,若1949年后有一个正常、自由与稳定的社会环境,或许会产生更加丰富、宏阔的学术思想体系,贺麟先生就属于第三个群体。

贺麟的新儒学,在抗战时期已经初步孕成,他基本打通了德国的古典哲学与中国的儒学思想,甚至有所融汇与开展,前景十分广阔。但建国之后,中国学术进入另外一个思想轨道,贺麟等几乎所有旧中国的学者都需要思想改造,此后一波又一波的思想路线斗争冲击着他们,心灵所受的伤害远比肉体更为残酷,这不能不在相当程度上窒息了他们的思想,哲学如此,文学与法学更是如此。1949年,天玄地黄,我们看到,有一小部分人到了港台或海外,他们中有些人天分资质及其思想厚度,并不高于留在国内的很多学者,但现今我们回顾历史时,却使人有霄壤之叹。牟宗三、唐君毅是比贺麟晚半辈的学人,他们著作等身,义理完备,当然声名及其影响似乎远高于贺麟。

学术思想体系的形成,是一个缓慢的过程

新京报:贺麟找到了中国传统哲学与德国古典哲学的相似之处,何以判断他的思想很开阔,又具有原创性?

高全喜:贺麟把德国唯心论与中国儒家思想结合起来,在强调人的主体性继而发扬民族精神的过程中,找到了它们在精神上的同一性,隐然形成了中国现代新儒学中的“新心学”一脉。新儒学是民国以来关于儒家思想新开展的总体看法,其实有不同的内在学理。冯友兰做的是新理学,他在抗战期间写了《新理学》、《新事论》、《新事训》、《新原人》、《新原道》、《新知言》这六部书,构成了一个完整的“新理学”哲学思想体系,总称为“贞元六书”,他所强调的是格物致知的儒家理学传统。

贺麟与此不同,强调的是心学这个谱系,关注的是陆王心学一脉的思想理路,在“智的直觉”中开启天地与社会之理。其实早在抗战期间,贺麟就隐然有了一个有别于冯友兰现代新儒家的新心学理念,遗憾的是,他还未来得及把这些思考付诸于体系性著述,毕竟,贺先生的年龄及资历,比冯友兰要晚半辈。若假以时日,贺麟是能够创造出一个中国新心学的思想流派。即便如此,贺麟先生的几篇重要论文,如《儒家思想的新开展》、《五论观念的新检讨》、《王安石的哲学思想》等,被学界认为是现代新儒家的代表性之作,直到今天研究现代新儒家,都绕不过去。

新京报:在《会通集》一书中,张书城文章有这样一段话:“在中西哲学的比较研究中,他兼收并蓄,择善而从,想建树一种具有时代特色、中国特色的理想唯心主义。但是正当这一体系‘筹建’的高潮时刻,新中国成立了,他的唯心主义体系成了永久性的‘未完成体’。”

高全喜:是的,这是很多人的共识。我们知道,学术思想体系的形成,有一个很缓慢的孕育过程,必须涵容广阔的社会内容。现代新儒学与宋明理学虽有不同,但面临的任务却是相似的,宋明理学当时要消化的是佛学的东西,试图把孔孟直至韩愈的儒学道统与佛学结合起来,建立理学。而民国以来,中国的儒家面临的任务是消化吸收西学的东西,尤其是西方的古典哲学,借此建立自己的新儒学。

我们看到,冯友兰接纳的是美国的实用主义、分析哲学,所以他构建了一个新理学,而贺麟接纳的是新黑格尔主义、德国古典哲学,相对而言,思想的厚度和思想的丰富性,比冯友兰所面临的要求更高。贺麟虽然没有构建出自己的体系来,但毕竟已有学术气象,初具规模。假如1949年之后社会政治比较稳定,贺麟就可以慢慢孕育生成自己的学术体系。但中国社会、政治、经济、思想发生了巨大转变,他面临的不是继续在自己的学术道路上前行,而是接受思想改造,要重新学习马克思主义。这样,贺麟就进入到他的另一种人生,也就是我所谓的第二个贺麟。

历经曲折未能发力

新京报:好的起点未必最后能够造就辉煌的学术成就,贺麟先生其实是逃不过历史与时代对人的限制。正中黑格尔的那句格言:“没有人能够真正地超出他的时代,正如没有人能够超出他的皮肤”?

高全喜:在中国思想史的脉络中谈论贺麟,我愿意用“两个贺麟先生”来概述之。当今学术界对贺麟研究不多,一般是统而观之,所谓中西汇通之总结,大多浮于表面。我所谓的两个贺麟,其分界时间即是1949年。其实,在研究梳理那一代学人的思想变迁以及精神状况时,这样的分界命题不仅可用于贺先生,亦可用于很多人文社会科学领域的学者。概括而言,他们的学术思想在抗战时期蔚然有成,孕育了强大的学术潜力,但历经曲折,道学绝绪,最终难尽全功。他们中个别人在改革开放后又回到前一个自我,接续起彼时的原创性思想,最有代表性的是社会学家费孝通。但绝大多数人则是再也回不去了,还有一些人根本就没有活出那个斯文扫地的苦难岁月。对于他们,我们不能仅有感慨与叹息,我觉得应该对于这批人储备待发的思想理路给予更高的关注,这是我们作为后辈学者的责任。

新京报:具体到贺麟先生,我们所需要关注的更深层次的理路,是什么?

高全喜:作为贺麟先生的学生,想到先生一辈子的学术事业,感慨是难免的,如果没有现代中国的政治之变,他的思想成就又会是何种面貌。故而走进贺麟的学术人生,我不得不明确地意识到,这里有两个贺麟,前一个,是身处中西思想会通之际,拥有宏阔的学术视野并怀抱独创性的思想家,后一个,我们待会再述。

贺麟生于四川传统乡村的士绅家庭,后进入清华预备班,对儒学、西学皆很感兴趣。他与陈铨、张荫麟被视为吴宓门下三大弟子,之后留学美国,受鲁一士新黑格尔主义的影响,他喜欢黑格尔,喜欢斯宾诺莎,故而又去德国留学,后于抗战期间回国,服膺于抗战时期的文化建国思潮。1931年甫一回国即写了一本小书,叫做《德国三大哲人:歌德、黑格尔、费希特的爱国主义》(原书名叫《德国三大伟人处国难时之态度》)。贺麟对拿破仑入侵德国前后的那批哲人诗者多系同感,他们在国破家亡之际,努力重建德国精神,贺麟将之引为自己的时代使命,且希望抗战亦能激发中国人的民族精神。

重要的是,贺麟把民族精神追溯到了中国的宋明理学,在他的《文化与人生》、《近代唯心论简释》、《五十年来的中国哲学》三本书中,基本理顺并阐述了他心目中的中国民族精神,诸如先天下之忧而忧,为万世开太平,或天下兴亡匹夫有责,礼教诗教之化育,等等,他尤其强调精神的主体性,希望抗战能把古今中国一脉相承的民族精神激发起来。他所谓的唯心主义,不是认识论意义上的唯心唯物,而是精神意志上的,是心灵信仰上的,他认为德国古典哲学的精华,也正是如此。

在万马齐喑的环境里,他已尽力

新京报:人不可能突变,尤其是有思考能力的人,你所谓的两个贺麟先生,只是为了更好理解分析,第二个贺麟与第一个贺麟之间所延续未变的是什么?

高全喜:置身事外去看历史,也许你会觉得很有意味。由于中国学术走向唯物主义之路,贺麟的唯心哲学自然无法发扬延续。但对于贺麟而言,不幸中的万幸是,官方承认德国古典哲学是马克思主义哲学的来源之一,故而,黑格尔哲学是被允许翻译与研究的。所以第二个贺麟,就不再是那个欲会通中西发展新心学的贺麟,而是一个以学者身份进行黑格尔翻译与研究的贺麟了。在这样的情况下,贺麟辛勤介绍德国古典哲学,无论在翻译上,还是在研究上,都达到了所处条件下所能达到的最高成就,要知道,那是一个万马齐喑的时代环境。

新京报:在当时的社会环境中,你所说的贺麟的这个“最高成就”包括哪些?

高全喜:其一是,中国现代哲学中的主要名词、概念、范畴,比如有无、对立、统一、一与多、差异、扬弃,等等,都是从贺麟翻译的黑格尔哲学中提炼出来,成为大家所共享的专业术语,所以说,贺麟的翻译,其实就是一个学术建设的基本工程。

其二是,翻译讲究信达雅,贺麟翻译的《小逻辑》,洗练、简洁,是西学翻译的经典性作品,可以说,他把之前的哲学研究,转化为翻译的痴迷,虽然他的新儒学发凡已断,他把学术之志,寄于翻译之中。就像沈从文离开小说研究服饰,吴文藻离开政治学研究红楼梦,虽是转型,用力相齐,境界同构。

其三是,在当时的情况下,贺麟通过他的言传身教,培养了一大批西方哲学史与德国古典哲学的后辈,改革开放之后,中国哲学思想领域中的重要学者,大多受惠于贺麟先生的哲学翻译与研究。

第二个贺麟先生,是一个学者,更是一个教育者,尽管思想的锋芒消减了。

他非超凡脱俗,身后或许也有小辫子

新京报:在纪念贺麟的文章里,我们能发现大家对贺麟的印象基本都是,谦虚严谨、笃厚朴实,断非趋炎附势、曲学阿世之辈,也正是因为如此,人们对贺麟的一些言行就难以理解,比如公开赞同唯物论,批评唯心论,激烈批判胡适的思想方法,批判梁漱溟的直觉主义,以及晚年入党,被称是“历经坎坷找到光明的归宿”。

高全喜:依据现今人的想法,思想高明者似乎当固守气节,以义命自持,对权力保持明确的距离。如何看待你提到的这些事呢?德国哲学家中,恩格斯就评价说,歌德与贝多芬相比,黑格尔与费希特相比,前者都有一个庸人的辫子。有个故事是,歌德与贝多芬在街上聊谈,恰巧一位王公经过,歌德主动让路,还向王公离去的背景鞠躬,贝多芬就不以为然。还有席勒,相比之与歌德,他是非常执着地批评王权专制的。但是,这些并不能证明歌德就比席勒差,黑格尔要不如费希特。从某种程度上说,冯友兰的辫子就很长了,贺麟非超凡脱俗之辈,对世俗权力,他没有表现出明显的抗拒,或许也有那么一段小辫子吧。

新京报:我在贺麟的《文化与人生》里读到他1946年谈论学术的文章,他认为学术必须独立,决不能成为政治的依附物,需鞠躬尽瘁死而后已,以维护学术的独立、自由与尊严,学术是一个自主的王国。那么,你所猜测的这种服从已然存在的政权之道,与他自己表述的学术独立之间,有何关联?

高全喜:你要知道,无论是中国的传统儒家,还是德国的古典哲学家,对政权基本上都是趋于认同的。贺麟浸濡其中,在这一点上,他确实是缺乏某种思想家的抗拒意识。在《五十年来的中国哲学》一书中,他不仅写了孙中山的三民主义,还写了蒋介石的力行哲学。他曾在国民党的中央政治学校当教导长,赞同蒋介石当时鼓吹的新生活运动。蒋介石接见过他三次,毛泽东接见过他一次。贺先生对政权的态度是很传统的,很古典的。对此,我曾很有疑惑,后来随着岁月流逝我大体想通了,黑格尔有句名言,存在的就是合理的。对此可以有正反两个方面的理解。任何一个政权能够执掌天下,必然有其内在的道理,你可以不赞同其说辞,但时代精神毕竟曾经流连于此。我想贺先生认同的与其说是政权的事功,不如说是其背后的天命。

具体说到他对胡适思想的批判,我认为,一方面有政治的因素,另一方面也有学理层面的,胡适倡导的美国实用主义哲学,和德国哲学是存在差异的,在思想层面上存在争鸣的可能性。在为人为学上,贺麟都称得上中国传统的道德君子,宽厚温情、儒雅中庸,特殊时代加于人们的痛苦,他也都一一承受,从未转嫁于他人。至于你提到的这段话,可以理解为他对学术独立的想往,也体现了他对思想自由的认信,学术是学术的,政治是政治的。

新京报:50年代,贺麟曾经想帮他的老师吴宓觅得北京一个大学的教职,吴宓拒绝了。这件事情可曾触动他的某些心弦?在你与他的交往中,他是否有些许感慨?

高全喜:在我的印象中,贺麟对于吴宓是深有感情的,当时他与我们经常谈论起吴宓,回忆起清华读书时的时光,但多是他们师生如何读书写诗,以及吴宓当年追求毛彦文的痴情,很少谈及政治立场。我想,这或许是贺先生依然知晓,1949年的建国不是传统意义上的改朝换代了,共产党的革命是一场古今未有的大变化,对此,保持缄默,也许是最合宜的师教。当然,他很是怀念往事,他会时常给我们看他在哈佛期间的读书笔记,甚至他少年时写的爱情诗歌。让我印象深刻的是,有一次他与我一同翻阅朱熹的摩崖石刻的拓本,一起欣赏朱熹那苍劲有力的书法,神情中充满了向往。

贺先生当时年事已高,他很少给我们按照章节讲课,更多的是带我们进入一种思想的氛围,让我们自己去感受,耳濡目染中,使我们获得做学问的底气和境界。现在来看,他基本还是一个“躲进小楼成一统”的书斋式学者。对社会剧变中的很多东西,并未有敏锐的认识。可以说,他从不抵抗什么,但在他的思想深处,终究还是闪现着作为哲人的那一处澄明。

学术思想如何赓续

新京报:台湾在上世纪60年代以文化复兴的名义编写了一套中国历代思想家,请彼时名家叙写有影响力的思想家的生平小传以及学术思想分析,书出版后,极受关注。其现代思想家一辑,最后几位,是冯友兰、东方美、唐君毅、牟宗三,而贺麟并未列入。

高全喜:港台学界的评议未必就深谙近现代中国思想流变的法门。贺麟早年会通中西,首创现代儒家的新心学之义理,虽然蔚然有成,但终未开出博大精深之体系。继而后半生均致力于翻译和研究黑格尔,虽然另辟蹊径,开启了新中国黑格尔哲学研究之滥觞,但毕竟西学研究不是中国学术思想之根本。就中国思想家的视野来看,早年的贺麟新心学具有原创性,其地位远高于后来的贺麟之黑格尔研究。

新京报:你所说的两个贺麟先生,是就思想价值的底蕴有感而发的。如果整体观察贺麟一生的学术思想事业,值得后辈学人景仰的东西是哪些?

高全喜:第一,他是民国以降,中国学术界关于黑格尔翻译与研究领域中最重要的学者,时人对贺麟的认识是与黑格尔密切相关的。确实如此,贺麟翻译的黑格尔《小逻辑》,可谓现代哲学的思想启蒙,具有极大的读者群,深刻影响了几代中国人的哲学意识。经过贺麟翻译的众多哲学术语,成为中国社会有关哲学讨论与思考的“通用粮票”。有研究者说,近现代中国翻译史中,只有《小逻辑》堪与严复翻译的《天演论》相媲美。

第二,贺麟一辈子崇尚唯心论,这一点即便在思想改造之时,也没有泯灭,他所理解的唯心论,是理想的唯心论,是关于心灵与精神的哲学。他在德国古典哲学那里,在斯宾诺莎的人格中,在德意志民族精神的风范里,在中国孔孟之道的开展中,在程朱、陆王的理心之学中,在传统中国的礼教和诗教上面,发现与体认了这个理想的唯心论。所以,德国古典哲学与中国新儒学,在他那里并不隔膜,而是统一的,是宇宙之大我,是精神之表现。故而,他特别欣赏黑格尔在《精神现象学》结尾引用的席勒《友谊颂》的那句名诗:“从这个精神王国的圣餐杯里,他的无限性给他翻涌出泡沫。”

第三:那就是贺麟创建的新儒学,尤其是基于新心学之脉络的新儒学。关于这一点,我前面多有提及。我认为,就现代中国的学术思想之前景来看,贺先生的思想发凡不但没有完结,而是正在孕育之中,就此来看,贺麟可谓远见卓识。

这个秉有三千年之历史的古老民族,其新生的标志,不是普世之制度之构建,而是融入普世价值的新理学,尤其是新心学。这一点,半个世纪之前,贺麟前后的那一辈学者就早已经揭示出来了。