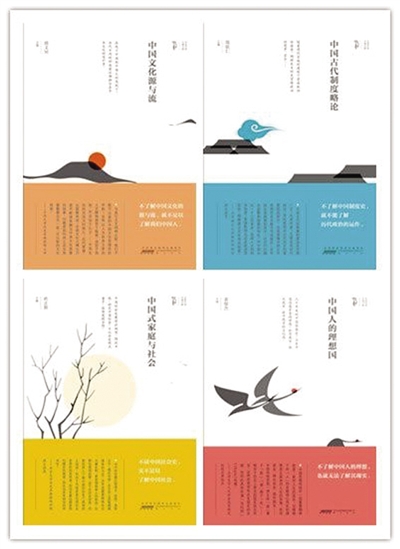

“文化中国”丛书12册全书目:

《中国文化源与流》《中国古代制度略论》《中国式家庭与社会》《中国人的理想国》《中国文学的情感世界》(黄山书社2012年4月)以上五种已出。

以下为即出:《中国艺术之特质》《中国人的宇宙观》《中国民生的开拓》《中国文学巅峰之境》《中国人的思想历程》《中国人的科学精神》《中国人的精神生活与礼俗》。

近日,在台湾地区风行30年,畅销不衰的“中国文化新论”丛书(台湾联经出版公司),由香港三联书店北京工作室联手黄山书社,改名为“文化中国”丛书首次推出简体版。该书96位作者几乎都位居台湾学术界与文化界的重要位置,他们当年所发表的论点,有许多今天仍然不乏新意,给读者了解中国文化提供了另一种视角。

这套丛书共12册,讨论文明的根源、思想、文学、科技、制度、经济、学术、社会、艺术、宗教礼俗共10个主题。丛书作者,大多有国外留学经历,受到西方式现代教育熏陶、对传统中国文化又有新见解的学者,对中国传统历史与文化,自然有着不同的视野与不同的解释。并且通过不同文化的比较,点出中国文化的特质。这套书出版过程是怎样的?这套书出版的历史背景是什么?它与中国近代已有的思想潮流有着怎样的关系?带着这些问题,新京报记者为你讲述这套丛书的出版故事。

在反传统的冲击下

上世纪60年代是一个激进的年代。在法国,一场声势浩大的社会运动席卷整个国家,并以1968年的5月革命达到了高峰;在中国大陆,1966年爆发的“文化大革命”,导致社会秩序混乱,知识界受到巨大冲击,传统文化更是遭到彻底的毁坏。身在上海的学术大师熊十力受到严重的冲击。他常常穿着一件褪色的灰布长衫,腰间胡乱地扎上一根麻绳,独自一人到街上或公园里,跌跌撞撞,双泪长流,口中念念有词:“中国文化亡了!中国文化亡了!”1968年5月,84岁的熊十力怀恨离世。

1978年12月,正在东海大学求学,26岁的林载爵成为了联经出版公司的兼职编辑。他兼职工作的时间是每周一两天。始料未及的是,正是此时的兼职,结下了他几十年来和这家公司的不解之缘。

在东海大学,林载爵的主修科目是中国近代思想史。从谭嗣同到严复,林载爵一直在探寻西方思想对于中国晚清甚至之后时代的影响。到联经兼职,在他看来几乎是唯一的选择。这家出版公司创办于1974年5月4日,系取《联合报》和《经济日报》首字而命名,很快就以出版学术书籍著称,这使得林载爵和他的一些同事对于联经在精神和原则上高度认同。

在林载爵看来,从19世纪末一直到20世纪70年代,中国文化发展的主流就是批判传统文化。无论是革命党,还是维新派,在这一点上,立场都一致。在台湾,60年代曾经发生过一些文化论战,反传统文化的主要代表是李敖。除此以外,还有自由主义思想的代表人物殷海光。在这种主流论调之下,还有另外一种不同的声音,有学者在60年代出版了专著,肯定中国文化的价值,“但是那个书造成的责任太大,把印度的哲学东西放在中国文化里面谈的分量太大了,以至于把中国文化拉到了宗教信仰的层次里面,对当时的人来讲无法接受。”

在海峡这边,奉王阳明为导师,毕身浸润在传统文化中的蒋介石在1966年10月10日发表了《告全国同胞书》,提出要发动中华文化复兴运动。次年7月28日,中华文化复兴运动推行委员会正式成立,并以伦理道德建设为中华文化复兴运动的重头戏。

根据北京联合大学宋淑玉《台湾中华文化复兴运动述论》中的研究显示,这场运动在古籍整理与注释,古代科学阐述与发扬方面卓有成就,并受到了蒋介石的称赞,28种的“古籍今译今注”丛书,以及《中国历代思想家》《中华文化复兴论丛》等书纷纷出版。

1952年在台湾出生的林载爵,从小接受的教育是100%的华文教育,从小学四年级开始,每个礼拜都有书法课,学生必须要自己带着毛笔,砚台,书法老师对学生写得不错的地方还要用红色的笔画圆圈。上中学以后,必须在国文课本里面读《四书》。考大学的时候,中国文化的内容是必考的科目之一。

在近百年来反传统的主流观念影响下,从小被强迫式的接受传统文化的教育。林载爵一度对此充满着反感并有批判,“我们说这是不对的,是有政治目的。”当他年纪逐渐增长,对传统文化逐渐学习和了解之后,他开始消解这种教育背后的政治意图,对传统文化做“正本清源”的了解。

林毓生余英时新解传统文化

1974年12月3日,顾准因肺癌在北京病逝。临去世前,他留给病床前的学生吴敬琏最后一句话,“中国的神武景气终将到来”,并要他“待时守机”。1976年4月的清明节,人们以讲演和诗歌朗诵等形式悼念周恩来。1978年,诗人艾青、小说家周立波等人被公开平反。1978年8月11日,《文汇报》发表卢新华的小说《伤痕》,那天的《文汇报》加印至150万份。

70年代末至80年代初,一些台湾留美的学者已经拿到博士学位并在美国教书,已经有了一定的学术成就。而台湾自己培养出来的硕士、博士也在增加。他们有西方学术的方法和背景,教给台湾人文学科的学生看中国历史的不同的角度和方法。

1975年,游学美国多年,曾从游于哈耶克、史华慈等学术大师,已经在西方学界树立学术地位的林毓生教授回到台湾大学历史系任教。

他开启了一批想要获得更精密的思想方式的青年学生的视野。林载爵记得,这一年的五月,林毓生发表了一篇长文:《五四时代的激烈反传统思想与中国自由主义的前途》,点燃了沈闷气氛下青年学生重探狂飙年代的兴趣,并且领会思想问题的不同讨论方式。同年年底,余英时教授在《中华文化复兴月刊》发表《清代思想史的一个新解释》,文章中深入而前所未见的观点,让青年学生发现思想的新世界,这个世界辽阔无边,只要运用理智的思考与分析,加上一些想象力,便可展翅飞翔,一股思想史研究的热潮开始出现。

1976年,余英时在《联合报》副刊上陆续发表《君尊臣卑下的君权与相权》《反智论与中国政治传统》等文,为当时争论不休的“专制”问题提出了中肯而有说服力的解释。9月,余英时将上述文章及其他论著结集为《历史与思想》,由联经出版,这是余英时在台出版的第一本著作,产生了极为广泛的影响。

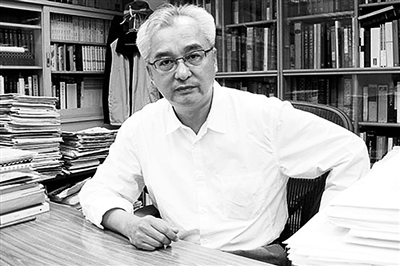

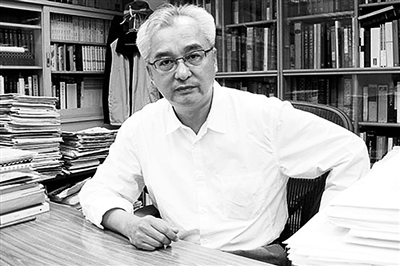

林载爵

台湾知名出版人,现任联经出版事业股份有限公司发行人兼总编辑。在担任台北书展基金会董事长期间因在台推广法国文学并促进文化交流,于2011年2月9日受法国政府颁赠法国艺术及文学勋章的骑士勋位,为台湾出版界获此殊荣之第一人。资料照片

对于余英时著作产生影响的原因,林载爵如是说,“他独辟蹊径,掌握程朱与陆王异同中‘道问学’与‘尊德性’之别,以及明代儒学在反智识主义(尊德性)走到尽头之后,不得不转向智识主义(道问学)的事实,即义理的是非必须取决于经典的检验,清学正是这种趋势的必然归结。所以思想本身有其内在的生命,这种‘内在理路说’,让人耳目一新,从而明了思想的地位与价值。余英时在文章中透过史料的引证与细微的推论,呈现了思想的迷人之处,此点尤其撼动人心。”

不论林毓生或余英时,在讨论问题时都不时引用当代西方学者的观点,这对台湾青年学生带来极大刺激。此后,翻译现代思想名著成为几家出版社的共同职志,知识青年在这方面所表现的求智渴望,是上世纪70年代末期台湾文化界极为突出的现象,这是一个思想燃烧的年代。在这个年代中,知识青年一方面向西方看,一方面又回望中国传统文化,企图让中国传统文化在长期受到批判之后赋予新的解释,这是一个奇妙的组合,“中国文化新论”就是这个组合的产物。

与此同时,海峡对岸的大陆也在悄悄发生一些变化。“伤痕文学”由此诞生。文学开始承担起了思想解放的功能。也正是在1978年12月,联经出版公司聘任林载爵为编辑。

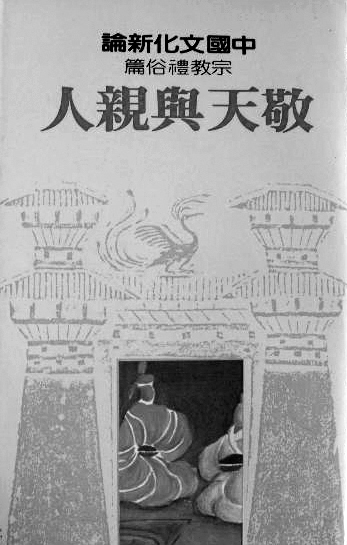

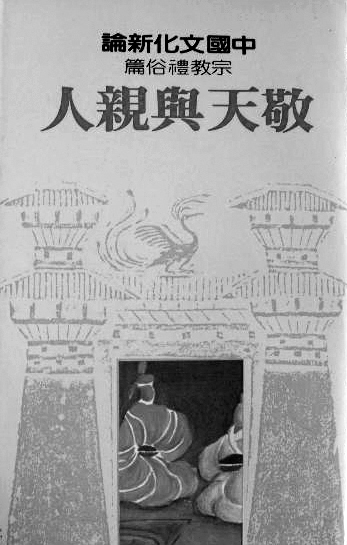

《中国文化新论》丛书,联经出版公司1983年版。

丛书运用现代社会科学,特别是文化人类学的方法论,全面梳理、评析中国文化的器物、制度、精神层面。全书文字优美、论述精到,是一部学术价值很高的著作。30年来该丛书重印20余次,是港台地区最受欢迎的中国文化史大众读物之一,对几代台湾文化人与学子都产生深刻影响。

全书分根源篇、经济篇、社会篇、艺术篇、思想篇等8大部分,分别介绍中国文化产生的地理、人文环境,介绍华夏文明如何从村落到国家,如何随着疆域的开拓、民族的融合而汇合成永恒的巨流;介绍了中国文化形成的经济生活方式和物质基础,介绍其如何从村落到城市、从部落到国家,如何随着农业种植、手工业制造与商业交换而塑造出吾土与吾民。

96个年轻学者团队参与,他们受西方现代教育熏陶、对传统中国文化又有新鲜见解,当时年龄普遍30岁上下。目前大部分已是台湾各自学术领域中的领军人物,如现任台湾大学历史系教授邢义田、曾任台北故宫博物院院长的杜正胜、台湾人文社会高等研究院院长黄俊杰、台湾清华大学中国文学系教授蔡英俊等等。

96位青年学者编撰“传世”经典

在大陆,李泽厚的《美的历程》于1981年3月由文物出版社出版,其后一版再版,并兴起了“美学热”。而李泽厚后来也转向了传统文化研究。1990年之后,中国传统文化的研究在大陆方兴未艾,至今不衰。自此,反思传统,发掘传统,在传统文化中寻找现代因子,终于变成了两岸学者的共同意识。

1981年,联合报创办人王惕吾,找了林载爵等联经出版公司几个人谈话,王惕吾说,报纸只有一天的生命,自己希望做一套可以流传几十年,供一般读者阅读的中国文化史的书,当对中国文化做全面性的介绍。为此,联经出版公司专门从美国请来了刘岱教授做主编,由林载爵做秘书长,协助工作。

林载爵经朋友帮忙,最终组成96个年轻的学者团队,这些学者的年龄大都在30岁左右,其中大部分现在已是台湾一流的重量级学者,在各自的学术领域中成为领军人物,如“中研院”的邢义田,以及杜正胜等等。之前出版论文集,先把题目全部定下来,然后按照每个人的专长分配,你写这个,他写那个。这次,大家决定打破这种形式。因为有12本书,所以分成了12个组,每个星期六、日下午固定在总主编刘岱教授的家里聚会讨论。在1981年到1983年这两年的时间里,林载爵完全没有礼拜六、礼拜天。

第一个阶段,大家先讨论每个人提出的基本架构,他要讨论的问题是什么。提出来以后,每个人再反复讨论,每一篇文章,同样一组的人,对每一个人提出来的架构和概念都要继续讨论,然后再做修整。于是,要写的那个人经过大家讨论之后,就知道应该怎么写,而不是原来脑子里想写的——因为有大家的意见在里面。整个架构讨论清楚之后撰写者再去写,初稿出来以后大家轮流阅读,然后提出批评和意见,然后做第二次的修订,这个稿子到第二次修订之后大家再讨论,最后第三次正式定稿。当时,大家有一个基本的共识,希望文化融入在生活里的一部分,林载爵举例说,“譬如谈到公领域和私领域的问题的时候,作者们看到中国传统儒家的学者或者道家的学者,提出什么样的解释,在处理公领域的原则是什么,如何保留大家私领域的生活,这中间还是有它的一个价值,但是这个价值不是对我们产生什么指导,而是经过很长的岁月,整个生活的变动的发展影响之后,无形之中公私领域的分级变成生活中的一个部分,融入了你的生活里头。所以,我们知道说有些私领域是别人不能干涉的,有些公领域是你必须要参与的,公共性是你必须要去奉献的,这种东西儒家的道理告诉你这么做。因此,这套书是呈现一个过去的传统文化怎么跟现代的生活可以融合在一起。”

回忆当时的工作过程,林载爵慨叹说,“这样耗费大量时间的工程,在今天的台湾绝对是做不到的。今天的学者,已经被整个学院的体制压制、控制得无法逃脱于天地之间,学校里面教书的学者,都有研究的压力,教学的压力,再也不可能做这样的工作。”有时候,在讨论完毕之后会聚餐,这是最愉快的时光。台湾学术界的少壮菁英聚集一堂,把酒畅谈。由于有些作者要出国留学等原因,林载爵不得不自己补上去了两篇文章。

从1981年到1983年,一套12本的“中国文化新论”丛书陆续出齐,按王惕吾的意见,整套书定价较低。这套书1983年出齐之后,获得了当年的金鼎奖,并产生了巨大影响,波及香港等地,并意外成为人文科系大学毕业生报考研究所的必读书籍,影响了台湾几代学者。香港著名媒体人梁文道说他在中学时已在阅读这套书,将他引入中国悠悠五千年的历史岁月。整整30年,一拨拨读者在传统文化的认知上受惠于这套书。迄今为止,“中国文化新论”已经在台湾卖出了八万套,并且还在销售之中。在林载爵看来,这套书的总体框架和观点现在还站得住,只要补充一些新发现的考古材料或史料进去即可。

三十年两岸流传出版佳话

30年之后的今天,香港三联书店北京公司与黄山书社合作,将其改名为“文化中国”丛书,首次出版简体字版。中国社会科学院荣誉学部委员杨天石认为,这套书有一个很大的特点,就是真正做到了雅俗共赏。

从1990年开始,联经开始和大陆建立联系。其中,关系最密切的是北京三联书店。当时总经理沈昌文一看非常喜欢,但是,这套书四百万字,以当时北京三联的条件来说,重新改版是做不到的。于是,沈昌文就在1993年把这套书用繁体字出版,这套书就变成了内部的参考资料。

而林载爵与联经的关系,也因为这套书的出版变得更加紧密。因为这套书编得非常成功,王惕吾很高兴,他提供奖学金,让林载爵带着家人去了英国剑桥大学留学两年,再到美国哈佛大学留学一年。

1987年回台湾后,林载爵一边在东海大学历史系教书,一边开始担任联经出版公司总编辑。2000年之后,联经越来越需要林载爵全心投入,为报王惕吾先生栽培之恩,同时也因为黄仁宇托付他出版其回忆录《黄河青山》,使他觉得从事出版比教书有更大的文化影响力,他毅然决定放弃再过六年即可获得的东海大学退休金,于2001年辞去教职,成为全职出版人。

2004年5月4日他从刘国瑞先生手中接下联经出版公司发行人的位置,并继续担任总编辑的工作至今。

30年时间,王惕吾和林载爵不仅为华语世界的读者留下了一套好书,还为中国出版史留下了一段佳话。

专题采写/新京报记者 张弘