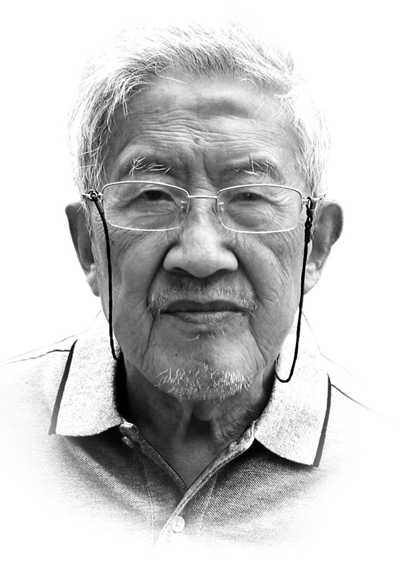

钱穆 (1895-1990),中国现代历史学家,国学大师。历任燕京、北京、清华、四川、齐鲁、西南联大等大学教授,也曾任无锡江南大学文学院院长。1949年迁居香港。1966年,移居台湾台北市。1990年8月30日在台北逝世。1992年归葬苏州太湖之滨。

《思亲补读录

——走近父亲钱穆》

版本:九州出版社

2011年12月版

定价:26.00元

钱行,钱穆次子,1932年生。任中学数学教员四十年。曾出版校注本张潮《幽梦三影》一书,并参与译注《读书四观》、《齐家四书》等书籍。

钱行的思亲补读

大师远去的时代,子辈如何回忆父辈,逐渐成为公共文化空间一个热点。名人之后的回忆作品,往往能掀起一阵阅读热。尤其是2010年季承的《我与父亲季羡林》,季承用“一个人生的失败者,一个有国无家的浪人,一个孤寂、寂寞、吝啬、无情的文人”之形象,覆于季羡林“大师”的光环之上,引得四座皆惊,论辞至今不歇。

2012年,钱穆之子钱行的新书《思亲补读录——走近父亲钱穆》上市,与那些回忆父辈生平往事的作品不同,书中鲜有回忆钱穆生活细节的文章,更多的是以普通读者的身份,去阅读钱穆作品,然后记下点滴感受。

钱行在七十岁时开始触网,以“毕明迩”之名,发表很多关于钱穆的文章,并特意隐去钱穆之子的身份,时有“毕明迩论钱行”之文。有时在论坛与网友讨论钱穆,须引用自己以“钱行”之名发表的文章,仍会注明“钱穆的儿子钱行曾写到”。

钱行曾写文章批评季承,觉得一个儿子在写他的父亲时,应当有一种温情与敬意,并委婉提出“子为父隐”、“为尊者讳”虽不是金科玉律,但也有参考价值。

记忆荒芜:人生久别不成忆

钱行为钱穆(1895-1990)先生次子,生于1932年。而钱穆于1931年得北大聘书,至1937年,抗战军兴,随校南迁至昆明任西南联大教授,此中前后六年,钱穆在生活上安适静怡,妻子相伴,三个儿子钱拙、钱行、钱逊及长女钱易都是在这段时间先后出生;在学术上,则发力甚健,所任教的科目,几乎都有专著传世。包括经典之作《国史大纲》。

1939年,《国史大纲》成书,钱穆自昆明东归探望母亲,妻子张一贯则率子女自北平南下,与他会合,择居苏州静僻之地耦园。一年之后,钱穆又离家,辗转任教于武汉、重庆、成都、昆明等地,至1948年执教无锡江南大学,后又匆匆南下广州,旋赴香港办学。大陆政权更易,钱穆与家人自此海天相隔,彼此杳无音讯达三十年之久,再次相见,已是1980年。

因此,细算来,钱行与其父钱穆共同生活,仅七年。幼时不记事,及年纪稍长,却是长相别,记忆寥寥,唯知父亲严厉不苟言笑,过其书房必轻手轻脚,以防打扰他读书写字。钱穆去世后,台湾组织编全集,钱行参加了遗稿整理工作,发现《读史随剳》一稿,本是写在家信背面,才知道原来自己小时候曾写过信给父亲。

1950年,钱穆在香港办新亚书院,写信给留在大陆的三个儿子,希望他们赴港就读。然而当时社会舆论,已有贬斥钱穆之辞,指名责其卖国,因此,他的儿子们皆违父愿。彼时18岁的钱行,甚至将报纸文章寄给钱穆,以至于三十年后父子有机会相见,钱穆仍担心钱行不愿前来与自己见面。

时代悲剧:聚散离合不由人

1949年后,钱行因父亲钱穆,在工作生活上都受到了一定的牵连,后被举家下放。1980年,钱行与兄妹首次赴香港与父亲钱穆会见,钱行则借助赴港探亲的机会,完成回城手续。几年后钱穆九十寿辰,钱行与兄妹再次与钱穆在香港相见。

两次亲临庭训,改变了钱行对父亲的看法,当年父子异途,儿子以爱国大义相责,及时事变迁,那些曾狰狞贬斥钱穆的主流话语,则已失去声响。流年暗逝,耄耋之年的父亲与年过半百的儿子之间,很多恩怨自然烟消云散,留下的是为人父为人子的遗憾,因时代之乱,求父慈子孝,各不得。1990年,钱穆去世,钱行发愿认真读父亲的书,依其道而行,以赎不孝之罪于万一。

但钱穆的历史著作,若无旧学根底,很难真正理解掌握。钱穆的回忆作品,如《八十忆双亲》、《师友杂忆》,又如余英时所言,写得太含蓄太干净,若不知历史背景与具体人事,很难理解言外之意,言外之事更是无处可寻。钱行与钱穆,不仅在生活上长相别,在精神文化上相离亦久,通过阅读走近钱穆,并非易事。钱行能做的,是细细阅读,摘录章句,写一些感想文字,以及写一些细碎的关于钱穆的小故事。

钱行与钱穆聚散离合,其背景,几乎就是中国整个现当代史,从抗战离乱到建国后因各种政治风暴而讳言钱穆,及改革开放复又相聚。而钱行对父亲的理解感知的变迁,虽是私人事件,却也直抵中国文化环境的变迁,与大陆文化界对钱穆的褒贬之变一样,反映着中国当代思想文化从封闭走向开放,从政治主导走向学术自由的过程。

钱穆次子钱行追忆父亲

■ 对话

新京报:1949年,钱穆先生离开苏州赴港,彼时他已有大量著作出版,如《论语文解》、《刘向钦父子年谱》、《前秦诸子系年》等,而你也已经是中学生了,为何你说自己当时没有读过他的文章?

钱行:1949年以前,好像真没读过父亲的什么书。那时追求进步追求革命的氛围很浓厚,年轻人与传统文化的关系很疏远,父亲的书就不太容易进入我们的阅读视野。只记得有一册后方带回来的杂志,用黄色土纸印的,上面有一篇号召知识青年从军抗日,用许多历史人物作为榜样的文章,是父亲写的。

我读高中时,课外阅读的多是“左倾”的“进步书籍”(如鲁迅、高尔基)。1949年前父亲在江南大学,我们兄弟只有大哥是在他那里,我们都在苏州家中,父亲有次回来,见到三弟那里有从苏联大使馆要来的《列宁选集》,曾经把我们召集在一起教育一番。但是当时也不怎样接受,后来也不怎么记得了。其实那时候的青年学生,和后来的红卫兵运动也差不多,很狂热的。

新京报:《思亲补读录》一书所录的《怀念父亲钱穆》一文提到,“父亲孤身一人在香港办学,他不善料理生活,常发胃病。那年香港奇热,他睡在教师的地板上呻吟,使人十分同情”。其实这个情节,来自余英时的回忆文章《尤记风吹水上鳞》,“有一年暑假,香港奇热,他又犯了严重的胃溃疡,一个人孤零零地躺在一间空教室的地上养病。我去看他,心里真感到为他难受。我问他:有什么事要我帮你做吗?他说他想读王阳明的文集。我便去商务印书馆给他买了一部来。我回来的时候,他仍是一个人躺在教室的地上,似乎新亚书院全是空的。”但文中未加说明。为了理解钱穆,除了阅读他的作品,你是否有意去找相关学者的回忆文?

钱行:是的,父亲留在我记忆里的事情很少,即便在钱穆自己的回忆文章里,很多事情也是没有说到的。

很多时候,在仔细读父亲的作品之外,我必须靠阅读其他人写的钱穆的文章,来了解他的生平。我也发现一些钱穆传,所叙事实,往往有臆造虚构之嫌,而余英时、严耕望这样的学者,曾与父亲有过亲密接触,他们的回忆,相对而言是比较可靠的。

你提到的这篇文章,原是记者访谈整理成文的,所以未加说明。我其实很少以儿子的身份这样写文章。这次出书,因为收入了几篇这样的文章,所以不得不违背我当初的意愿,本来拟定的书名是,“走近钱穆先生”,而非“走近父亲钱穆”。

宣传和弘扬父亲的学术、理想,是我所力不能及的,但是自己多读一些,读好一些,在孩子和学生中讲讲,也算是最后的孝心吧。

采写/本报记者 朱桂英