撰文/张寅飞

便利店,似乎总会在下一个街角等待你。炎热时,各种冷饮任君挑选;天寒时,奉上一杯香醇咖啡;累月经年,无声陪伴。生活的平淡与喜悲在这一方小小空间或继续隐忍,或得到释放。在这里,你可以做最真实的自己。

“欢 迎 光 临!”

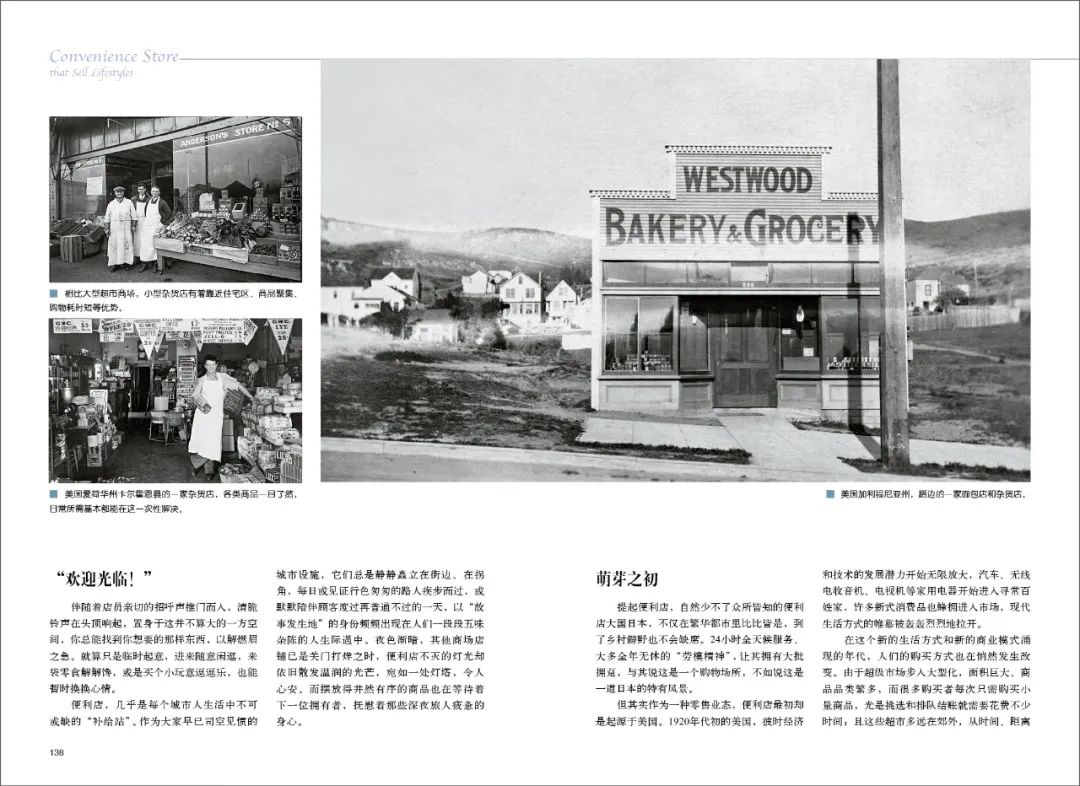

伴随着店员亲切的招呼声推门而入,清脆铃声在头顶响起,置身于这并不算大的一方空间,你总能找到你想要的那样东西,以解燃眉之急。就算只是临时起意,进来随意闲逛,来袋零食解解馋,或是买个小玩意逗逗乐,也能暂时换换心情。

便利店,几乎是每个城市人生活中不可或缺的“补给站”。作为大家早已司空见惯的城市设施,它们总是静静矗立在街边、在拐角,每日或见证行色匆匆的路人疾步而过,或默默陪伴顾客度过再普通不过的一天,以“故事发生地”的身份频频出现在人们一段段五味杂陈的人生际遇中。夜色渐暗,其他商场店铺已是关门打烊之时,便利店不灭的灯光却依旧散发温润的光芒,宛如一处灯塔,令人心安。而摆放得井然有序的商品也在等待着下一位拥有者,抚慰着那些深夜旅人疲惫的身心。

萌 芽 之 初

提起便利店,自然少不了众所皆知的便利店大国日本,不仅在繁华都市里比比皆是,到了乡村僻野也不会缺席。24小时全天候服务、大多全年无休的“劳模精神”,让其拥有大批拥趸。

但其实作为一种零售业态,便利店最初却是起源于美国。1920年代初的美国,彼时经济和技术的发展潜力开始无限放大,汽车、无线电收音机、电视机等家用电器开始进入寻常百姓家,许多新式消费品也蜂拥进入市场,现代生活方式的帷幕被轰轰烈烈地拉开。

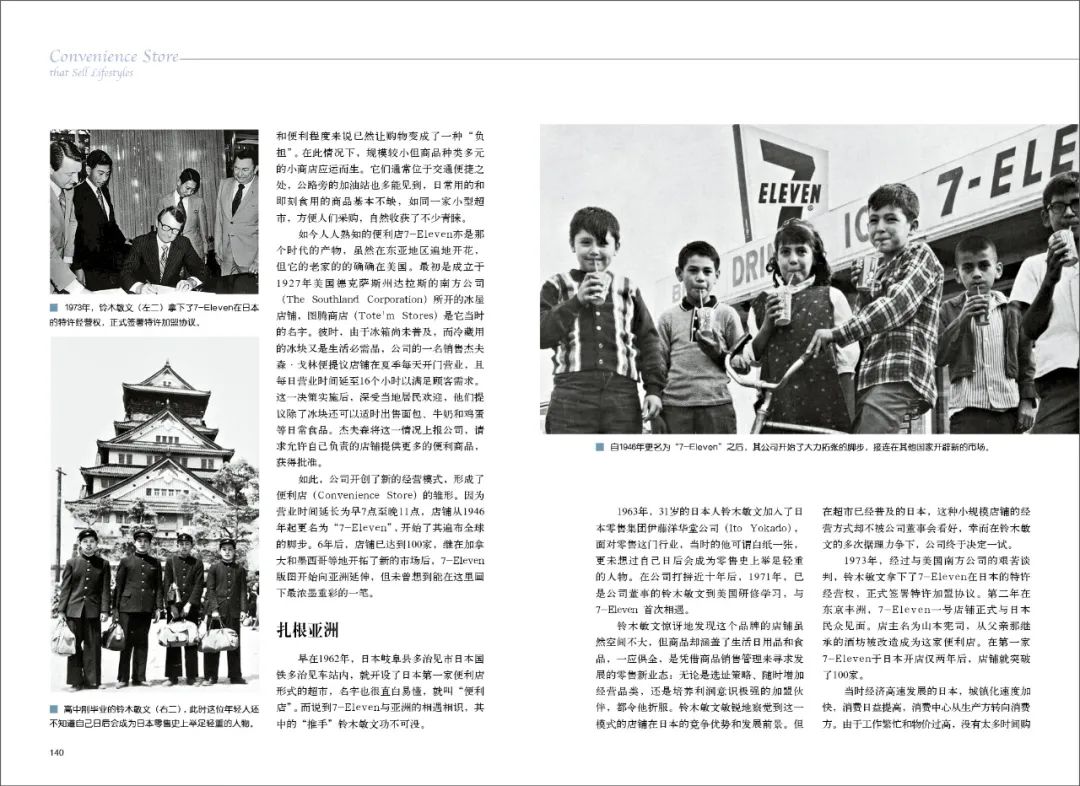

如今人人熟知的便利店7-Eleven亦是那个时代的产物,虽然在东亚地区遍地开花,但它的老家的的确确在美国。最初是成立于1927年美国德克萨斯州达拉斯的南方公司所开的冰屋店铺,图腾商店(Tote'm Stores)是它当时的名字。彼时,由于冰箱尚未普及,而冷藏用的冰块又是生活必需品,公司的一名销售杰夫森·戈林便提议店铺在夏季每天开门营业,且每日营业时间延至16个小时以满足顾客需求。这一决策实施后,深受当地居民欢迎,他们提议除了冰块还可以适时出售面包、牛奶和鸡蛋等日常食品。杰夫森将这一情况上报公司,请求允许自己负责的店铺提供更多的便利商品,获得批准。

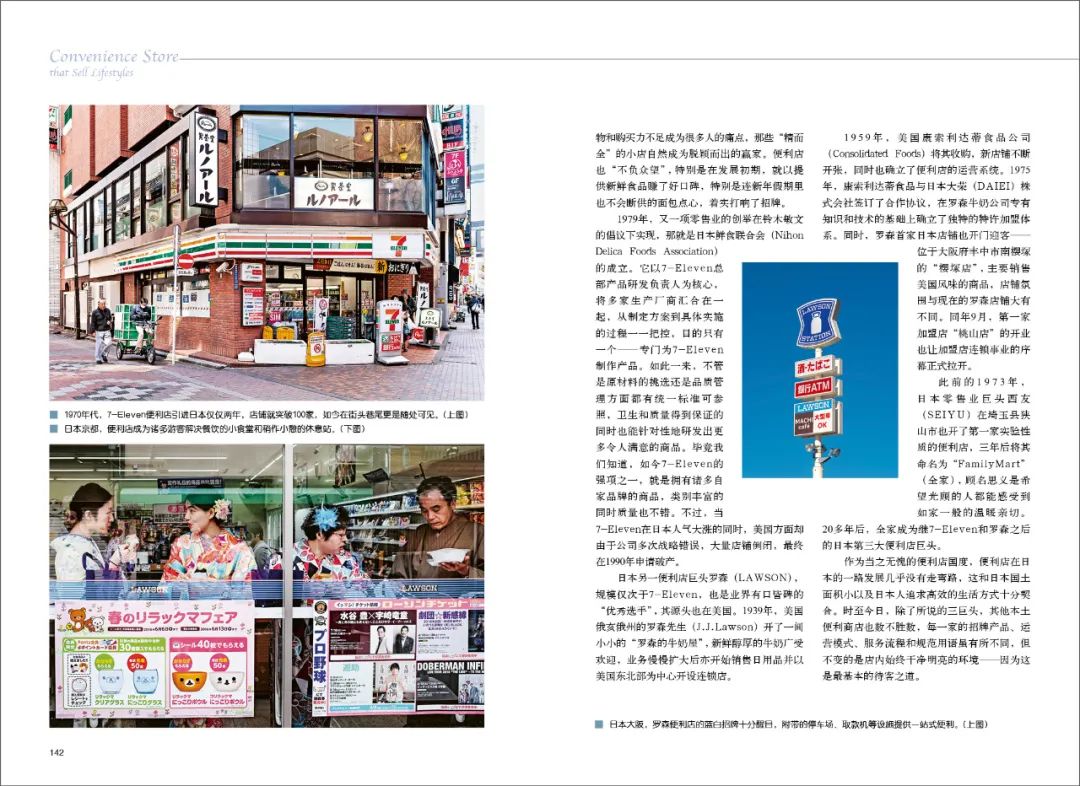

如此,公司开创了新的经营模式,形成了便利店的雏形。因为营业时间延长为早7点至晚11点,店铺从1946年起更名为“7-Eleven”,开始了其遍布全球的脚步。6年后,店铺已达到100家,继在加拿大和墨西哥等地开拓了新的市场后,7-Eleven版图开始向亚洲延伸,但未曾想到能在这里画下最浓墨重彩的一笔。

扎 根 亚 洲

早在1962年,日本岐阜县多治见市日本国铁多治见车站内,就开设了日本第一家便利店形式的超市,名字也很直白易懂,就叫“便利店”。而说到7-Eleven与亚洲的相遇相识,其中的“推手”铃木敏文功不可没。

1963年,31岁的日本人铃木敏文加入了日本零售集团伊藤洋华堂公司,在公司打拼近十年后,1971年,已是公司董事的铃木敏文到美国研修学习,与7-Eleven首次相遇。

铃木敏文惊讶地发现这个品牌的店铺虽然空间不大,但商品却涵盖了生活日用品和食品,一应俱全,是凭借商品销售管理来寻求发展的零售新业态:无论是选址策略、随时增加经营品类,还是培养利润意识极强的加盟伙伴,都令他折服。铃木敏文敏锐地察觉到这一模式的店铺在日本的竞争优势和发展前景。但在超市已经普及的日本,这种小规模店铺的经营方式却不被公司董事会看好,幸而在铃木敏文的多次据理力争下,公司终于决定一试。

1973年,经过与美国南方公司的艰苦谈判,铃木敏文拿下了7-Eleven在日本的特许经营权,正式签署特许加盟协议。第二年在东京丰洲,7-Eleven一号店铺正式与日本民众见面。店主名为山本宪司,从父亲那继承的酒坊被改造成为这家便利店。在第一家7-Eleven于日本开店仅两年后,店铺就突破了100家。

1979年,又一项零售业的创举在铃木敏文的倡议下实现,那就是日本鲜食联合会的成立。它以7-Eleven总部产品研发负责人为核心,将多家生产厂商汇合在一起,从制定方案到具体实施的过程一一把控,目的只有一个——专门为7-Eleven制作产品。如此一来,不管是原材料的挑选还是品质管理方面都有统一标准可参照,卫生和质量得到保证的同时也能针对性地研发出更多令人满意的商品。不过,当7-Eleven在日本人气大涨的同时,美国方面却由于公司多次战略错误,大量店铺倒闭,最终在1990年申请破产。

日本另一便利店巨头罗森,规模仅次于7-Eleven,也是业界有口皆碑的“优秀选手”,其源头也在美国。1939年,美国俄亥俄州的罗森先生开了一间小小的“罗森的牛奶屋”,新鲜醇厚的牛奶广受欢迎,业务慢慢扩大后亦开始销售日用品并以美国东北部为中心开设连锁店。

1959年,美国康索利达蒂食品公司将其收购,新店铺不断开张,同时也确立了便利店的运营系统。1975年,康索利达蒂食品与日本大荣(DAIEI)株式会社签订了合作协议,在罗森牛奶公司专有知识和技术的基础上确立了独特的特许加盟体系。同时,罗森首家日本店铺也开门迎客——位于大阪府丰中市南樱的“樱店”,主要销售美国风味的商品,店铺氛围与现在的罗森店铺大有不同。同年9月,第一家加盟店“桃山店”的开业也让加盟店连锁事业的序幕正式拉开。

此前的1973年,日本零售业巨头西友在埼玉县狭山市也开了第一家实验性质的便利店,三年后将其命名为“FamilyMart”(全家),顾名思义是希望光顾的人都能感受到如家一般的温暖亲切。20多年后,全家成为继7-Eleven和罗森之后的日本第三大便利店巨头。

“奉 献 便 利” 之 所

在很多日本导演的镜头中,总会有那么一两家便利店出现其中,可见其与普通民众之间的紧密联系。在只有二三十平方米的微型商场中,多达近3000种的商品令人惊叹。而在极小的店铺场地中,尽可能多地销售商品与提供特色服务是当今日本便利店的特色之一,以其便利之处为不同年龄和不同身份的人所依赖。

在日本,7-Eleven有着大批粉丝,这和它为提升用户体验而一直改善服务品质密不可分,将这从外邦而来的便利店发掘出更多更符合日本人习性的东西。比如1977年,为了让深夜下班的公司职员来上一份热腾腾的晚餐,路边小推车上售卖的关东煮登上了便利店的舞台。次年,饭团也出现在7-Eleven的货架上。

1987年,7-Eleven在便利店首推代收水电费等公事服务,将“便利”的特性再次深化。进入千禧年,自动取款机开始在7-Eleven店铺中普及,顾客在存取款的同时也会随手购买商品,何乐而不为呢。再比如考虑到很多自带便当的上班族没地方热饭,它就成为首家提供微波炉服务的便利店;很多写字楼白领有外卖需求,就开通了外卖业务。久而久之,存取款、缴纳水电费、复印打印、证件照拍摄、寄送快递、送洗衣服等多达五六十种服务形态逐一在便利店里诞生。

罗森同样不遑多让。2000年后,日本国内开始对高血压、高血脂和糖尿病等多和饮食相关的疾病加以重视,罗森为此推出了“自然罗森”1号店,主打以粗粮、蔬菜为主的各类健康商品。2013年,又提出了“城镇的健康站”的口号,以“用美丽与健康让生活更舒适”的理念推出自家品牌的便当、糕点和营养保健类的食品,详细标明的“不使用人工甜味剂”以及糖分含量、食物纤维等成分的列表一目了然,持续吸引了不少追求健康的人群。

而全家也始终在履行自己的承诺,于细微之处见特色。如一个小小饭团,为了能让其颗粒饱满、口感更佳,工作人员在淘洗米粒时会先将水分彻底剔除,不让多余水分影响口感。而为了使包裹米饭的紫菜更松脆,在烤制的方法和时间上也反复试验,最终找到最优方式,足见诚意所在。

全家还致力于开发新的特色服务,以满足快速发展形势下人们不断更新的需求。1985年,全家便开设了邮寄服务;1988年就开始贩卖JR(日本铁路公司)交通票;1990年开通了可以缴纳水电费等服务后,其余各类公共服务也逐渐增多。不仅如此,多家店铺还扩大公共休息区域,一些甚至可以当作咖啡室使用,以此招徕许多买上一份小食坐下稍事休憩、暂享片刻轻松的人群。

城 市 生 活 的 名 片

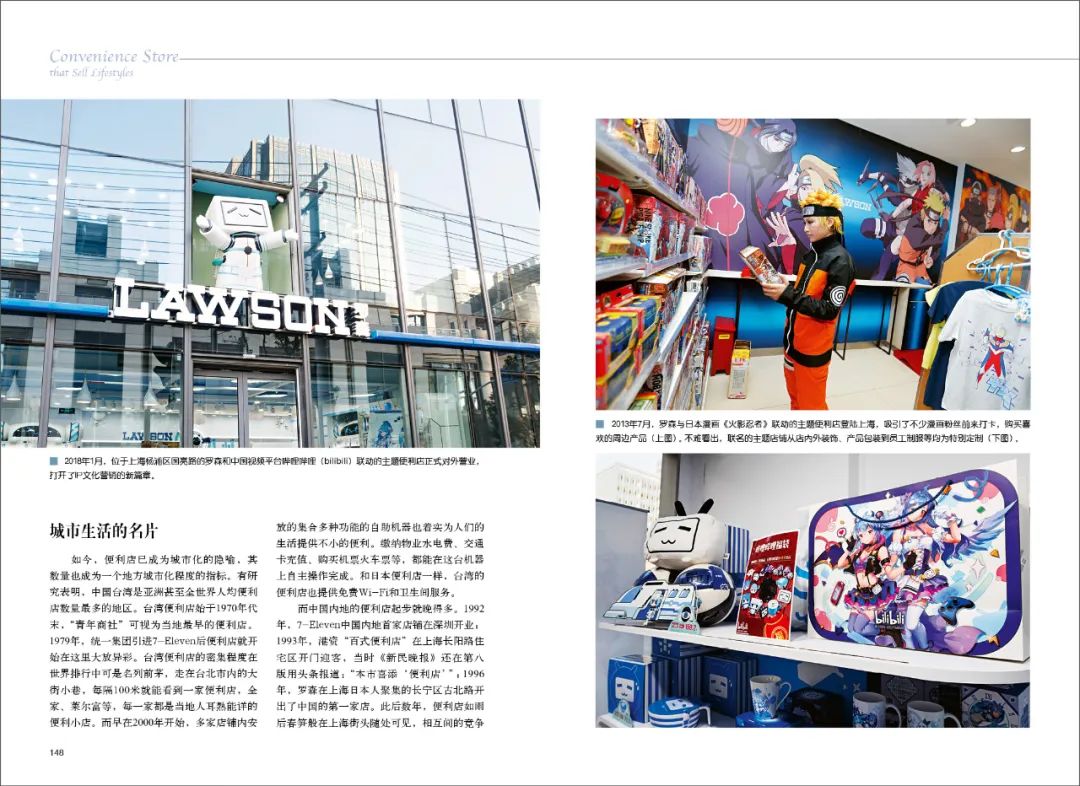

如今,便利店已成为城市化的隐喻,其数量也成为一个地方城市化程度的指标。有研究表明,中国台湾是亚洲甚至全世界人均便利店数量最多的地区。台湾便利店始于1970年代末,“青年商社”可视为当地最早的便利店。1979年,统一集团引进7-Eleven后便利店就开始在这里大放异彩。走在台北市内的大街小巷,每隔100米就能看到一家便利店,全家、莱尔富等,每一家都是当地人耳熟能详的便利小店。

而早在2000年开始,多家店铺内安放的集合多种功能的自助机器也着实为人们的生活提供不小的便利。缴纳物业水电费、交通卡充值、购买机票火车票等,都能在这台机器上自主操作完成。和日本便利店一样,台湾的便利店也提供免费Wi-Fi和卫生间服务。

而中国内地的便利店起步就晚得多。1992年,7-Eleven中国内地首家店铺在深圳开业;1993年,港资“百式便利店”在上海长阳路住宅区开门迎客,当时《新民晚报》还在第八版用头条报道:“本市喜添‘便利店’”;1996年,罗森在上海日本人聚集的长宁区古北路开出了中国的第一家店。此后数年,便利店如雨后春笋般在上海街头随处可见,相互间的竞争也日益白热化。

不过,也许是因为中国内地线上平台已经很发达的缘故,除了售卖日用品和食品,其他的增值服务却没有在此形成气候,即便是像上海、广州等便利店众多的城市也不例外。

便 利 店 人 间

越来越多的人依赖便利店,也喜欢便利店。在一些年轻人常用的网站上还能看到便利店爱好者自发建立的小组,分享店内购买心得。比如哪家最近出售的限定雪糕口味不错,又比如哪家的蛋糕需要避雷,又或是会员打折日什么东西最划算。

街角的便利店如同一位冷静的旁观者,不言不语却能给予温情,也许是物质上的满足,也许是精神上的慰藉。如同芥川龙之介文学奖获奖作品《便利店人间》所说:“便利店对于客人来说,并非一个机械地购买必需品的地方,它必须是能发现喜好商品,带来乐趣和喜悦的地方。”

如今,买时间、买东西、买服务,似乎构成了便利店之所以便利的几大元素。早晨,推开那家熟悉的便利店,购买一份常吃的早餐唤醒一天的开始;中午稍事休息,挑选一份喜欢的餐点和饮品,坐在落地窗前的长桌上,静心欣赏窗外风景;暮色渐浓,加班结束后又踏入这里,点上一碗热气腾腾的关东煮,从疲倦中暂时抽离,从平常之物中汲取一些力量,也算是自我治愈的一种最简单的方式吧。

本文节选自《文明》2022.08月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。