撰文、摄影/红骏 王颖

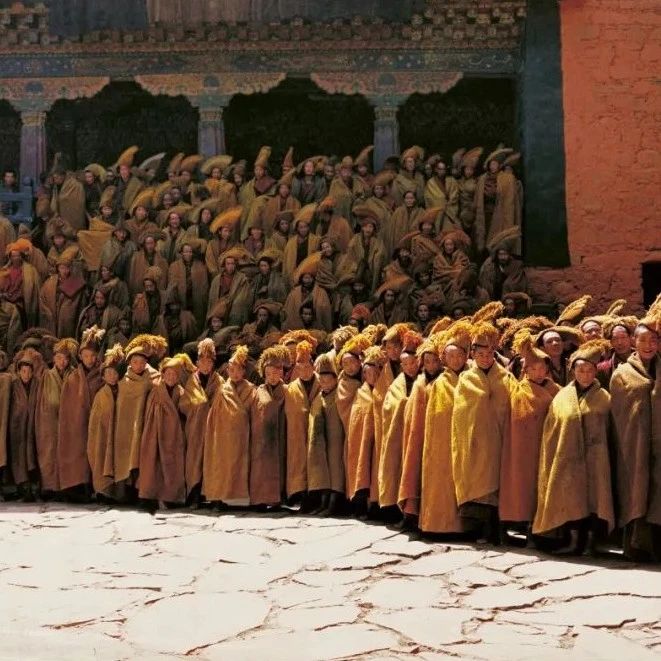

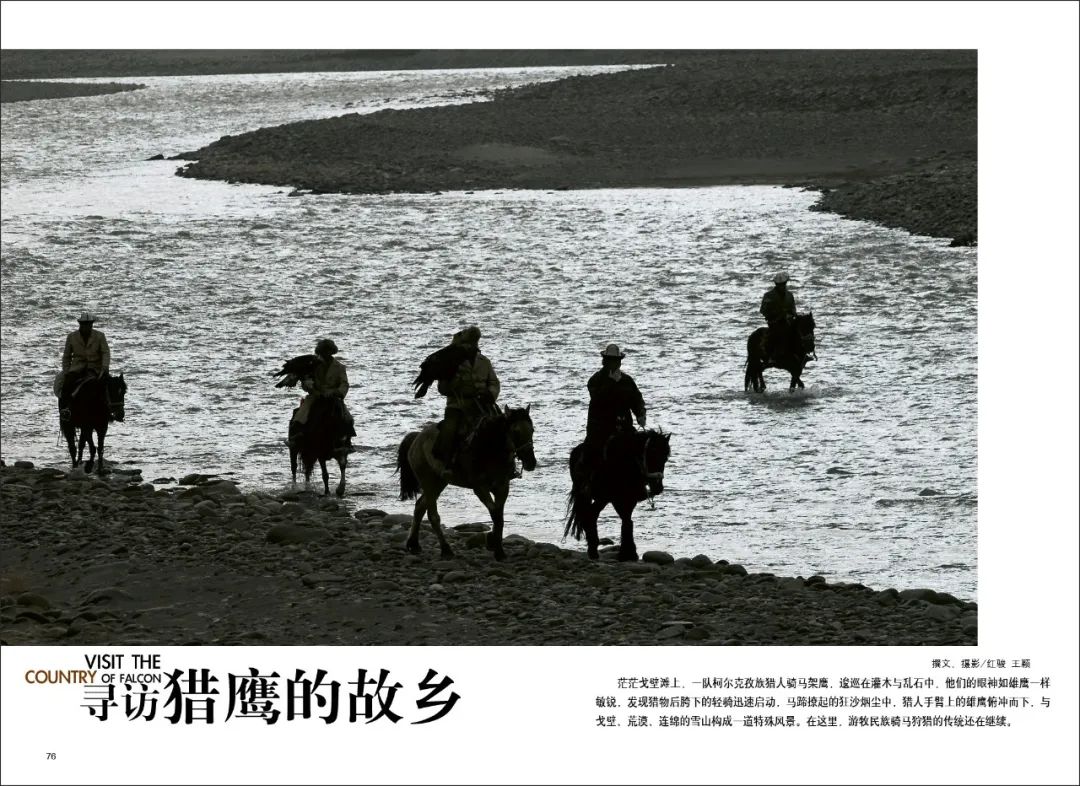

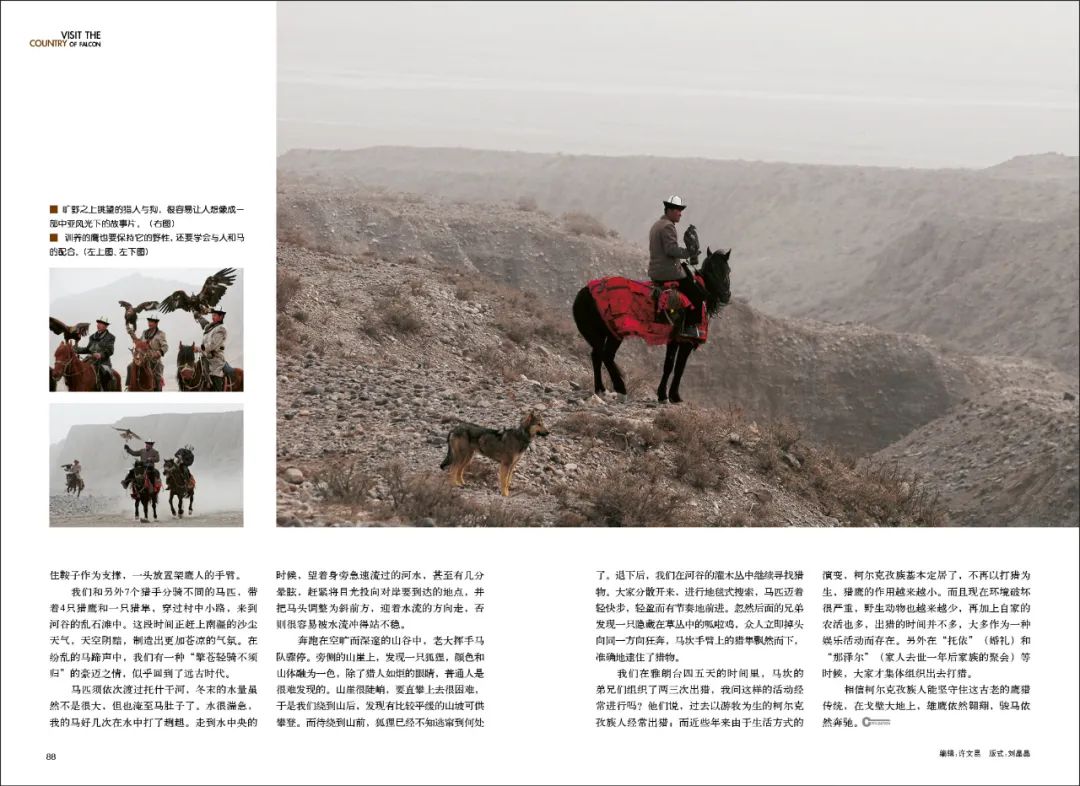

茫茫戈壁滩上,一队柯尔克孜族猎人骑马架鹰,他们的眼神如雄鹰一样敏锐,发现猎物后胯下的轻骑迅速启动,猎人手臂上的雄鹰俯冲而下,与戈壁、荒漠、连绵的雪山构成一道特殊风景。

猎鹰起源于东方,至今已有4000多年的历史。新疆阿合奇县是中国最西部天山南脉腹地的边陲小县,这里的柯尔克孜族人至今仍完整保留着原始的猎鹰驯养方式。

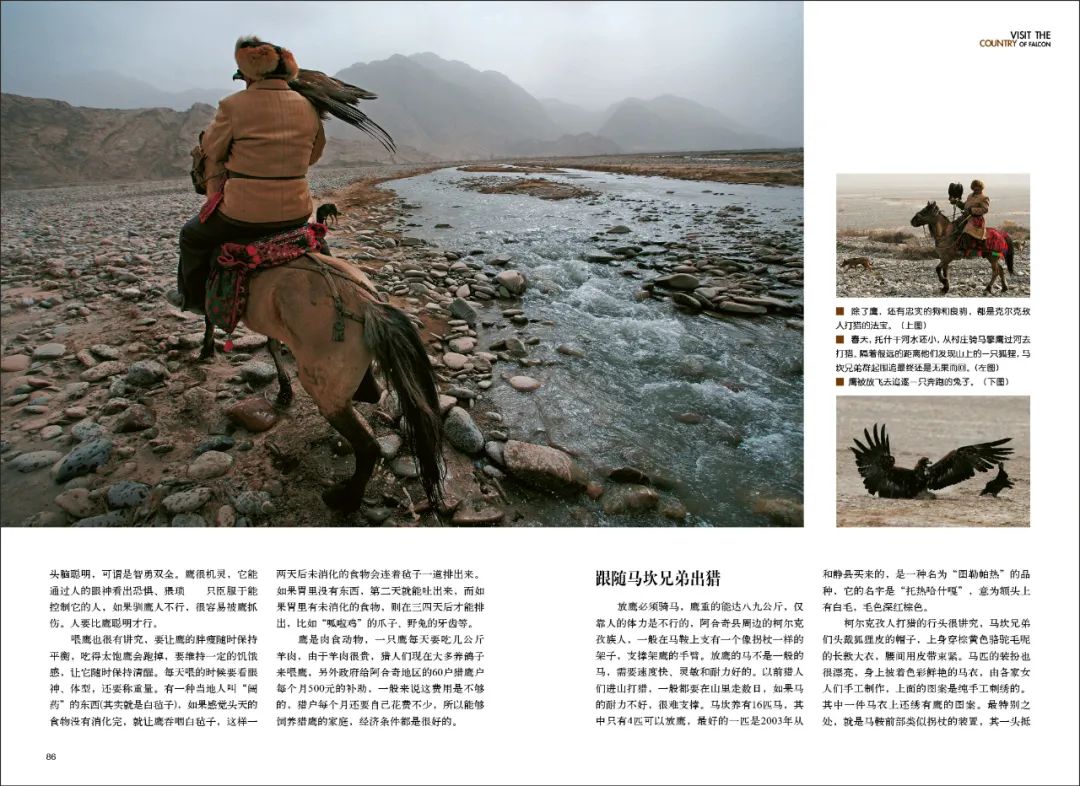

帕米尔高原的苍鹰是一种中型猛禽。它们翅膀短圆,体色苍灰。对于当地的柯尔克孜族人来说,除了猎狗外,猎鹰是他们最传统的捕猎利器。柯尔克孜族牧民们通常在冬季狩猎,因为在雪地上比较容易辨认动物的脚印,另外夏天是猎鹰脱毛的季节,天气太热是飞不起来的,猎鹰的状态在冬季最好。

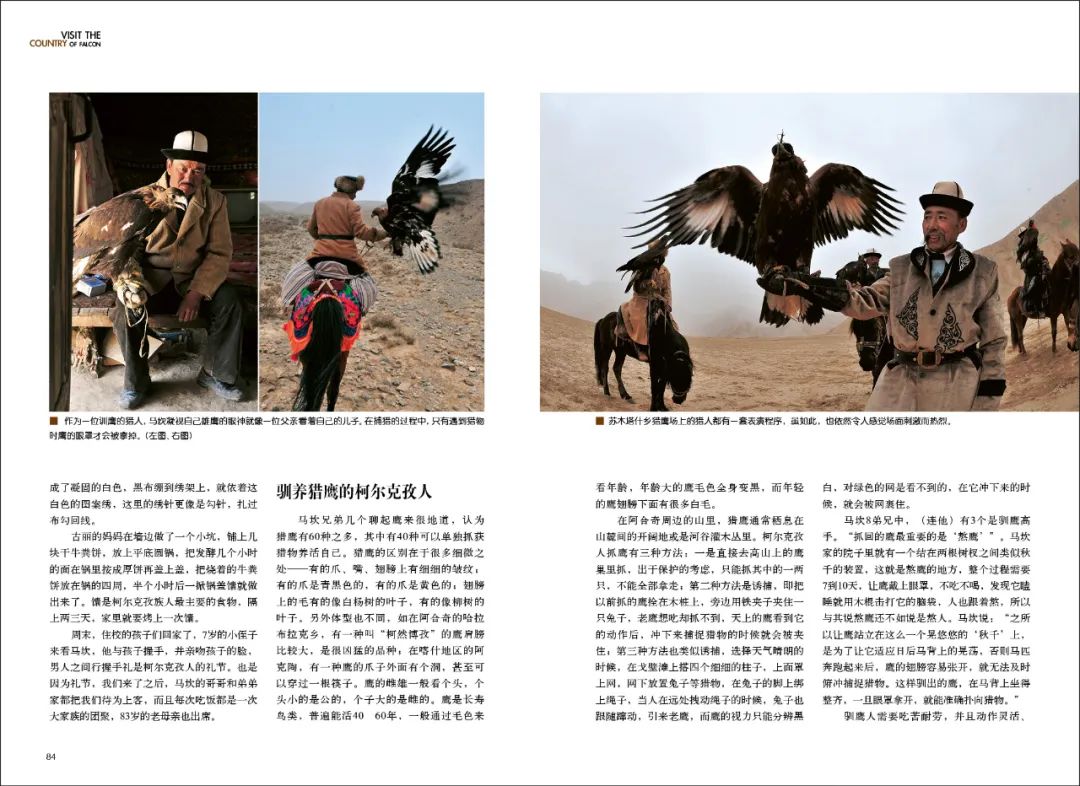

这里的猎鹰有60种之多,猎鹰的区别在于很多细微之处——有的爪、嘴、翅膀上有细细的皱纹;爪有的是青黑色的或黄色的;翅膀上的毛有的像白杨树或柳树的叶子。在阿合奇的哈拉布拉克乡,有一种叫“柯然博孜”的鹰肩膀比较大,是很凶猛的品种;在喀什地区的阿克陶,有一种鹰的爪子外面有个洞,甚至可以穿过一根筷子。

鹰的雌雄一般看个头,个头小的是公的,个子大的是雌的。鹰是长寿鸟类,普遍能活40〜60年,一般通过毛色来看年龄,年龄大的鹰毛色全身变黑,而年轻的鹰翅膀下面有很多白毛。

“抓回的鹰最重要的是‘熬鹰’”。牧民马坎家的院子里就有一个结在两根树杈之间类似秋千的装置,这就是熬鹰的地方,整个过程需要7到10天,让鹰戴上眼罩,不吃不喝,发现它瞌睡就用木棍击打它的脑袋,人也跟着熬,所以与其说熬鹰还不如说是熬人。

马坎说:“之所以让鹰站立在这么一个晃悠悠的‘秋千’上,是为了让它适应日后马背上的晃荡,否则马匹奔跑起来后,鹰的翅膀容易张开,就无法及时俯冲捕捉猎物。这样驯出的鹰,在马背上坐得整齐,一旦眼罩拿开,就能准确扑向猎物。”

驯鹰人需要吃苦耐劳,并且动作灵活、头脑聪明,可谓是智勇双全。鹰很机灵,它能通过人的眼神看出恐惧、猥琐。只臣服于能控制它的人,如果驯鹰人不行,很容易被鹰抓伤。人要比鹰聪明才行。

喂鹰也很有讲究,要让鹰的胖瘦随时保持平衡,吃得太饱鹰会跑掉,要维持一定的饥饿感,让它随时保持清醒。每天喂的时候要看眼神、体型,还要称重量。有一种当地人叫“阔药”的东西(其实就是白毡子),如果感觉头天的食物没有消化完,就让鹰吞咽白毡子。如果胃里没有东西,第二天就能吐出来,而如果胃里有未消化的食物,则在三四天后才能排出。

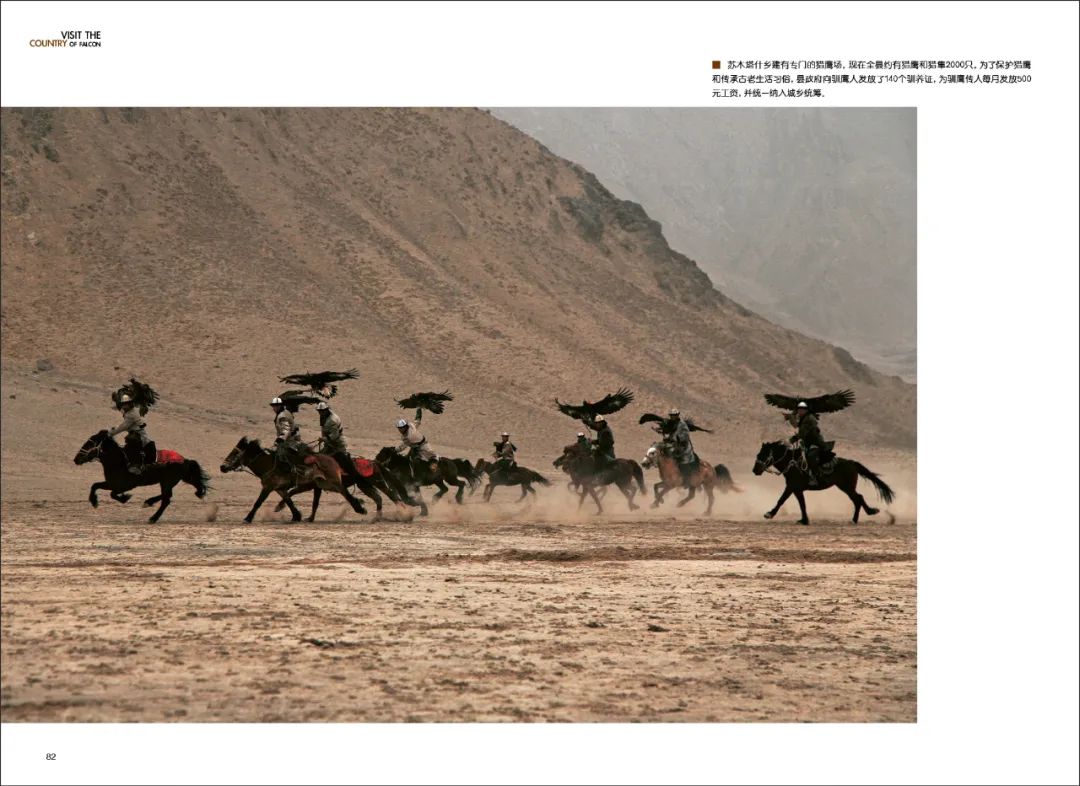

放鹰必须骑马,鹰重的能达八九公斤,仅靠人的体力是不行的,柯尔克孜族人一般在马鞍上支有一个像拐杖一样的架子,支撑架鹰的手臂。放鹰的马不是一般的马,需要速度快、灵敏和耐力好的。以前猎人们进山打猎,一般都要在山里走数日,如果马的耐力不好,很难支撑。

过去以游牧为生的柯尔克孜族人经常出猎;而近些年来由于生活方式的演变,柯尔克孜族基本定居了,不再以打猎为生。而且现在环境破坏很严重,野生动物也越来越少,再加上自家的农活也多,出猎的时间并不多,大多作为一种娱乐活动而存在。

本文节选自《文明》2010.06月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。