撰文、摄影/埃琳娜·切尔尼肖娃(Elena Chernyshova)

编译/张静

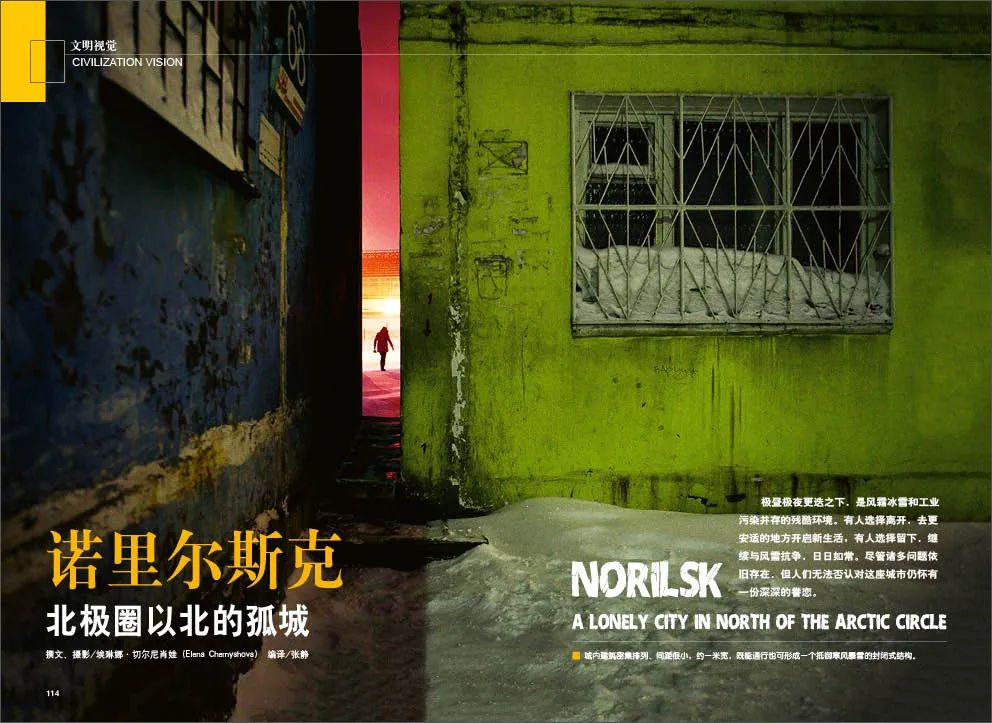

极昼极夜更迭之下,是风霜冰雪和工业污染并存的残酷环境。有人选择离开,去更安适的地方开启新生活;有人选择留下,继续与风雪抗争,日日如常。尽管诸多问题依旧存在,但人们无法否认对这座城市仍怀有一份深深的眷恋。

“孤 独” 的 极 寒 之 地

位于亚洲最北半岛泰梅尔半岛上的诺里尔斯克,距离莫斯科约3000公里,是俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区的一座城市,位于北极圈以北约400公里处。这里一年之中持续降雪八九个月是常事,供暖天数长达302天。平均温度为零下10℃,最低温度可达到零下58℃,虽然在我看来并不止。

由于地理位置的原因,诺里尔斯克比别的北极城市显得更为孤立,没有其他陆地与其相连,要抵达这里只能通过水路和航空。

夏天,叶尼塞河会开放通航两个月,人们可以在一周内从克拉斯诺亚尔斯克乘船抵达诺里尔斯克。而运送干杂货的货船则会通过北部航线抵达这里,一年四季如此。不过,航空仍是通往这座城市的最主要途径。但恶劣的暴雪和飓风会导致唯一的机场经常无法正常运转,当地居民早已习惯飞机延误数天或数周的情况。

诺里尔斯克有家名为“Warlus”的俱乐部,主要活动是组织人们在户外冰洞里游泳。游完泳后他们通常会到附近的桑拿房里取暖,稍事放松。

冻 土 带 上 的 城 镇

关于诺里尔斯克的故事,可追溯至1930年代(一说是1920年代末)一位名为尼古拉·尼古拉耶维奇·乌尔万采夫的地质学家。当时,乌尔万采夫率领苏联极北地区考察队到此,一行人在普托拉纳高原的北部山脊发现了含铂量很高的铜镍矿藏,此外还伴生有其他稀有金属,包括铜、钴、铂族金属等。后来,乌尔万采夫在这建造了一间木头房子,被视为诺里尔斯克的第一所房子。

整座城市是由当时熟悉当地气候的人所规划建造的:房屋密集排列、间距很小,约一米宽,既能通行也可形成一个抵御寒风暴雪的封闭式结构。传统的房屋建造方式在这里并不可行,土层的冻融变化是建设中必须考虑的重要因素。

城内建筑密集排列、间距很小,约一米宽,既能通行也可形成一个抵御寒风暴雪的封闭式结构。

多年冻土层一般分布在极寒地区地下30至200厘米处,通常分为上下两层,上层在夏季会稍融化,下层则仍处于冻结状态。多年冻土层通常都很厚,建筑的地基难以穿透,只能在其上打桩子而建。

历久经年,很多不可避免的问题慢慢显现:由于供暖,室内外的巨大温差导致管道经常破裂,渗漏的热水不仅融化积雪,还会融化冻土层的表面。不断移动的桩基导致整个支撑框架出现裂缝、移位,建筑慢慢破裂解体。而全球变暖对冻土层的融化亦影响不小。

城中被遗弃的危房和将拆除的房屋数量惊人,由于拆除的工程运行和维护成本费用并不便宜,久而久之便搁置下来,无人问津。

纵观诺里尔斯克整座城市,被遗弃的危房和将拆除的房屋数量惊人,约占整个住宅量的五分之一。且拆除工程运行和维护成本费用并不便宜,久而久之搁置下来后便成了无人问津的空楼。

我望着那些墙面泛黄、光线昏暗的无人空房,破旧的家具到处散落,四处乱扔的靴子、衣物、滑雪板已冻得硬邦邦,涌入的狂风不断吹乱摊在桌上的书本杂物,上边早已覆盖着一层厚厚积雪……每个房间基本保持着原有的生活印记,仿佛突然被按下了暂停键。

空房里,涌入的狂风不断吹乱摊在桌上的书本杂物,上边早已覆盖一层厚厚积雪。

城 中 生 活

“正常的一天”在每个人心里各有定义,对于诺里尔斯克人来说,冰雪肆虐的气候已司空见惯,更别提因为污染,天上还飘过黑色的雪。气候异常恶劣时,人们在城中穿梭也会搭乘交通工具。

当地主要交通工具之一是出租车,不论路途和时间长短,价格都是一百卢布。出租车司机告诉我,他们常常接送只去附近不远地方的乘客,即便他们只是去买个面包也要打车,因为价格真的划算。公交车在城市里也随处可见,大部分的公交车站都是附带休息室的商铺,室内很温暖。不过露天车站也还存在,等车时人们只能试着活动身体让自己暖和起来。

诺里尔斯克镍矿资源非常丰富,现今的矿藏是从6个地下矿井中提取,矿床位于深度大概450至2050米的地下。

诺里尔斯克镍业公司是世界上最大的采矿和冶金综合企业之一,巨大的厂房、蒸腾的热气和浑浊的空气,是当地最平常的景象。

“aktirovka”——对当地学生来说是一个充满魔力的词语,而对老一辈人来说也是其童年中最值得怀念的一个词语。因为每当当地广播和电视播报由于天气情况宣布进入“aktirovka”状态时,就意味着气候不适宜外出,建议孩童待在家中自学,无需上学。老师会通过手机短信布置家庭作业,直到天气转好。

不过尽管这种情况时有发生,但诺里尔斯克的中小学教育水平还是远超于俄罗斯其他地区的,并且城内接受过高等教育的人远多于西伯利亚其他地方。市内亦有多所高校、博物馆和剧院等文化机构。

在不用上学的日子里,孩子们除了完成老师布置的作业,其余时间则自己安排。

昼 夜 之 间

对于当地人而言,待在室内的日子已是生活的一部分。5月至7月的极昼大概持续68天,11月至1月的极夜大概45天。因为室内生活时间的不确定性,很多楼里都配备体育娱乐设施。

在1950至1960年代,诺里尔斯克还流行过“日光浴室”——即在室内安装紫外线灯,让久困屋内的人们沐浴在人造光线下,由于价格便宜受到人们的广泛欢迎。因为市内绿化程度低,很多人也会在自家公寓里种上绿植,为自己搭建小花园。

因为城市绿化程度低且长时间拘于室内,很多人会在屋里摆上绿植,为自己搭建一座小花园,既能观赏又可净化空气,改善心情。

大家在室内阅读、跳舞、运动,让生活不那么乏味,这当中体育尤其受到欢迎,诸多俄罗斯体操、游泳、花样滑冰的佼佼者也都来自该地。此外,人们平日里也注意多补充维生素,尽量让身体维持良好的状态。

当然,这样的生活并不适用于每个人。在诺里尔斯克有一种说法:如果一个新来的人能很好地适应第一个极地夜晚,那么他就能在这座城市生活下去。而到了极昼,无论昼夜天空总是光亮,这长达两个多月的情况又需要人们新一轮的适应。我听到过一件相关的趣事,两个人在聊天,其中一人问道:“现在几点了?”另一个人回答:“大概10点吧。”“早上10点还是晚上10点? ”“我也不清楚。”

极昼时,持续的光亮会扰乱人们的睡眠。

在诺里尔斯克,春秋两季转瞬即逝,六月中旬的夏天气温一般在25℃左右,有时甚至能达到30℃,但时间很短。也难怪当地人这样描述夏天:“夏天刚开始的时候我去上班,但我下班时夏天就已经结束了。”

虽然短暂,但夏日的诺里尔斯克是与冬日截然不同的景致,人们可以去亲近久违的自然。有的工人选择去厂区以外的地方“旅行”,例如去冻土带来一次远足,或是踏入那些废弃的房屋、军事城镇探探险……举目四望,厂房平地前晒日光浴的男女、管道边约会的情侣、冷却塔下嬉戏的孩童、冻土带上的野餐聚会……暂时摆脱残酷寒冬的人们,尽情拥抱阳光,珍惜户外的每一刻。

诺里尔斯克人与大自然之间的关系独特而又紧密,寒冬时要适应雪虐风饕,夏天则在未开发的冻土带上游玩、休憩,沐浴在久违的阳光之下。

留 下 或 离 开

当地居民对这片土地看法不一,对一些人来说这里只是暂时的落脚处,找到了一份工作;而对另一些人来说这里就是全部生活。“能待在家乡固然很好,但一个人没有工作怎么生活呢?”一位来自欧洲大陆的居民说道,“克服身心的重重困难是必须的,不过我们起码可以养活自己,还能给下一代创造好一点的条件。”

但现在很多年轻一代通过各种途径离开诺里尔斯克,除了对天气和环境日益厌倦,对无法去另一座城市过周末感到无奈,也对自己的前途感到迷茫,他们试图追求另一种生活,这使得城市人口老龄化日益严重。虽然不是每个人都能成为这里的“永久居民”,但他们并不否认这座极地城市的独特魅力。

本文节选自《文明》2021.03月刊

公众号|大美V视

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。