撰文、摄影/黄德泽 支持/文成公主基金会

唐卡(Thangka)是一门具有悠久历史的佛教绘画艺术。历经千年的岁月洗礼,以其工笔重彩、描绘精细的独特艺术手法,带给人们无与伦比的精神愉悦和心灵感应。佛陀故乡尼泊尔,回荡着来自喜玛拉雅另一端的美妙之音。

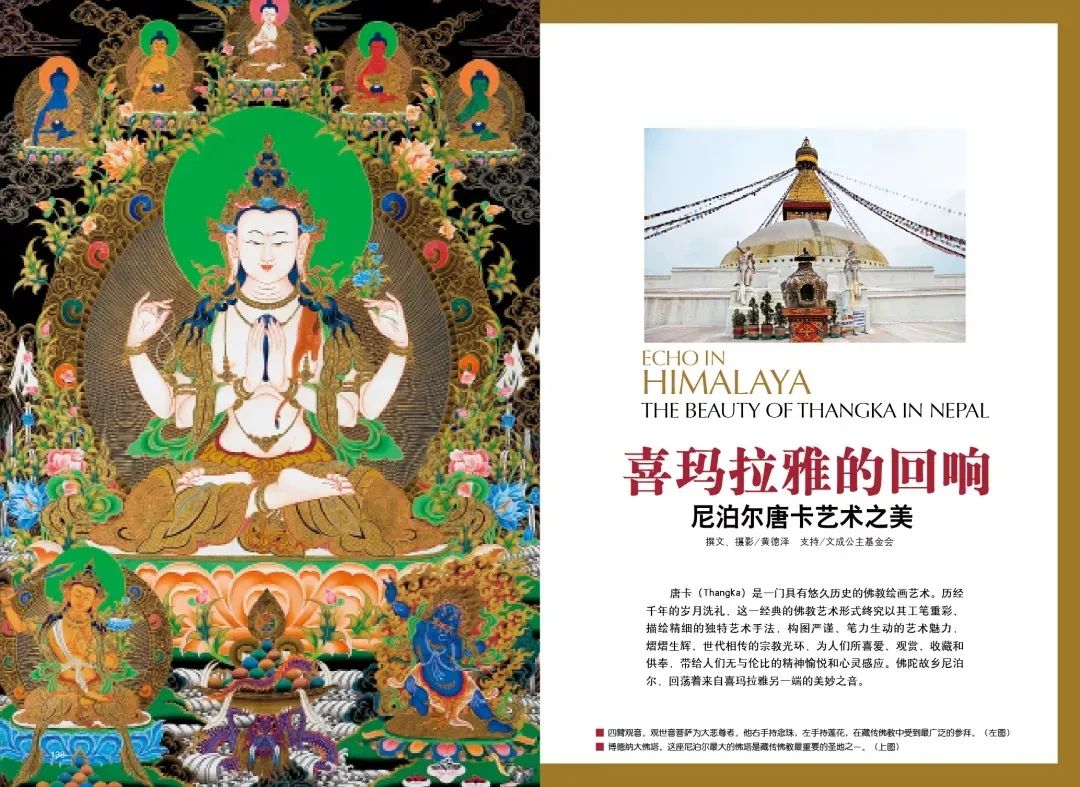

四臂观音。观世音菩萨为大悲尊者。他右手持念珠,左手持莲花,在藏传佛教中受到最广泛的参拜。

大多数人相信,最早的唐卡艺术是公元7世纪出现的印度“帕达”(pata),即一种绘在布帛上的宗教画,大约公元11世纪传入我国的西藏与青海等地。在尼泊尔,唐卡被称为“波巴”(Paubha),大约出现于公元9世纪。但由于种种原因,唐卡艺术的起源地与出现时间仍然存有争议。

相传,唐卡的初始功能是印度的佛门弟子为了复原释迦牟尼的尊容,聘请画师依照一位老妪的记忆为佛陀造像以作供奉,而后逐步演变为图解佛教教义和佛陀的故事。在其后的年月里,唐卡进而成为藏传佛教徒对抽象佛教义理的具象化图解,同时也成为一种具有独特风格的绘画艺术。这种宗教学和图像学的双重意义,很快受到藏传佛教信众的喜爱,被他们称为“随身携带的庙宇”。

释迦穆尼出生地蓝毗尼的古菩提树下,总有老僧人或佛家信徒禅修礼佛。

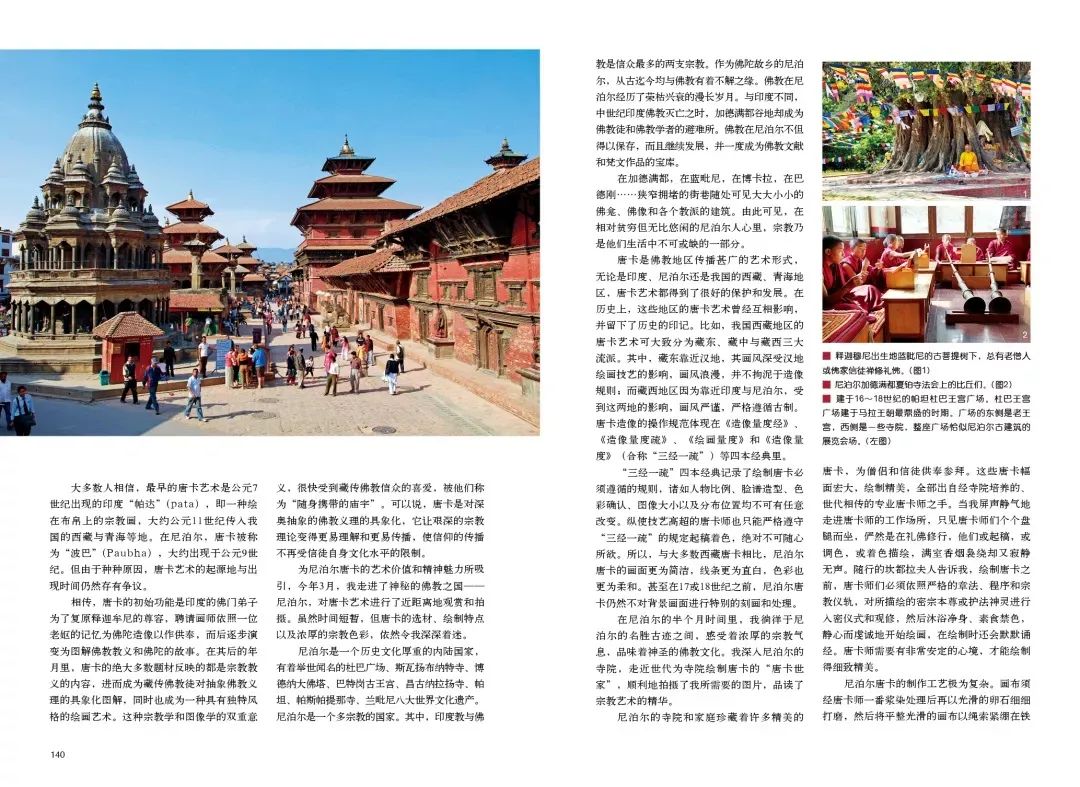

尼泊尔是一个历史文化厚重的国家,有着举世闻名的杜巴广场、斯瓦扬布纳特寺、博德纳大佛塔、巴特岗古王宫、昌古纳拉扬寺、帕坦、帕斯帕提那寺、兰毗尼八大世界文化遗产。

尼泊尔是一个多宗教的国家。其中,印度教与佛教是信众最多的两支宗教。作为佛陀故乡的尼泊尔,从古迄今均与佛教有着不解之缘。与印度不同,中世纪印度佛教灭亡之时,加德满都谷地却成为佛教徒和佛教学者的避难所。佛教在尼泊尔不但得以保存,而且继续发展,并一度成为佛教文献和梵文作品的宝库。

建于16〜18世纪的帕坦杜巴王宫广场。杜巴王宫广场建于马拉王朝最鼎盛的时期。

唐卡是佛教地区传播甚广的艺术形式,无论是印度、尼泊尔还是我国的西藏、青海地区,唐卡艺术都得到了很好的保护和发展。在历史上,这些地区的唐卡艺术曾经互相影响,并留下了历史的印记。

比如,我国西藏地区的唐卡艺术可大致分为藏东、藏中与藏西三大流派。其中,藏东靠近汉地,其画风深受汉地绘画技艺的影响,画风浪漫,并不拘泥于造像规则;而藏西地区因为靠近印度与尼泊尔,受到这两地的影响,画风严谨,严格遵循古制。唐卡造像的操作规范体现在《造像量度经》、《造像量度疏》、《绘画量度》和《造像量度》(合称“三经一疏”)等四本经典里。

莲花生大师,又名咕噜仁波切,意为如意宝上师,被尊为第二佛,是藏传佛教的奠基者。

“三经一疏”四本经典记录了绘制唐卡必须遵循的规则,诸如人物比例、脸谱造型、色彩确认、图像大小以及分布位置均不可有任意改变。纵使技艺高超的唐卡师也只能严格遵守“三经一疏”的规定起稿着色,绝对不可随心所欲。所以,与大多数西藏唐卡相比,尼泊尔唐卡的画面更为简洁,线条更为直白,色彩也更为柔和。甚至在17或18世纪之前,尼泊尔唐卡仍然不对背景画面进行特别的刻画和处理。

尼泊尔的寺院和家庭珍藏着许多精美的唐卡,为僧侣和信徒供奉参拜。这些唐卡幅面宏大,绘制精美,全部出自经寺院培养的、世代相传的专业唐卡师之手。当我屏声静气地走进唐卡师的工作场所,只见唐卡师们个个盘腿而坐,俨然是在礼佛修行,他们或起稿,或调色,或着色描绘,满室香烟袅绕却又寂静无声。

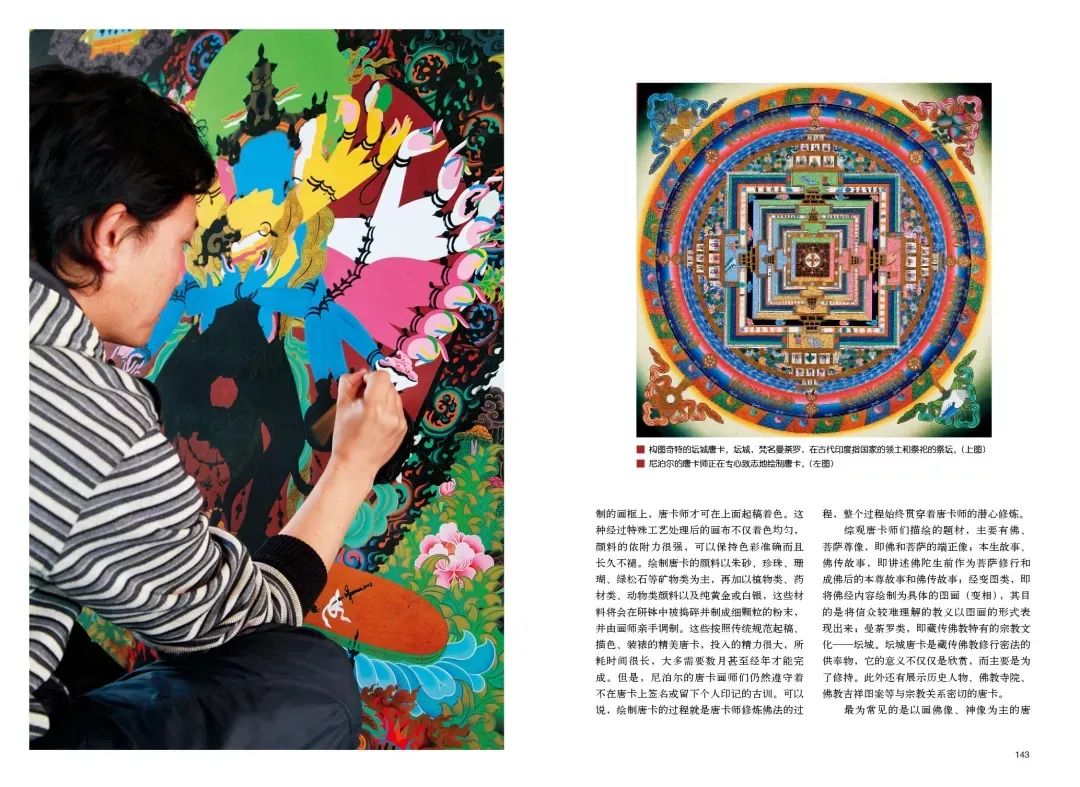

尼泊尔的唐卡师正在专心致志地绘制唐卡。

随行的坎都拉夫人告诉我,绘制唐卡之前,唐卡师们必须依照严格的章法、程序和宗教仪轨,对所描绘的密宗本尊或护法神灵进行入密仪式和观修,然后沐浴净身、素食禁色,静心而虔诚地开始绘画,在绘制时还会默默诵经。唐卡师需要有非常安定的心境,才能绘制得细致精美。

尼泊尔唐卡的制作工艺极为复杂。画布须经唐卡师一番浆染处理后再以光滑的卵石细细打磨,然后将平整光滑的画布以绳索紧绷在铁制的画框上,唐卡师才可在上面起稿着色。这种经过特殊工艺处理后的画布不仅着色均匀,颜料的依附力很强,可以保持色彩准确而且长久不褪。

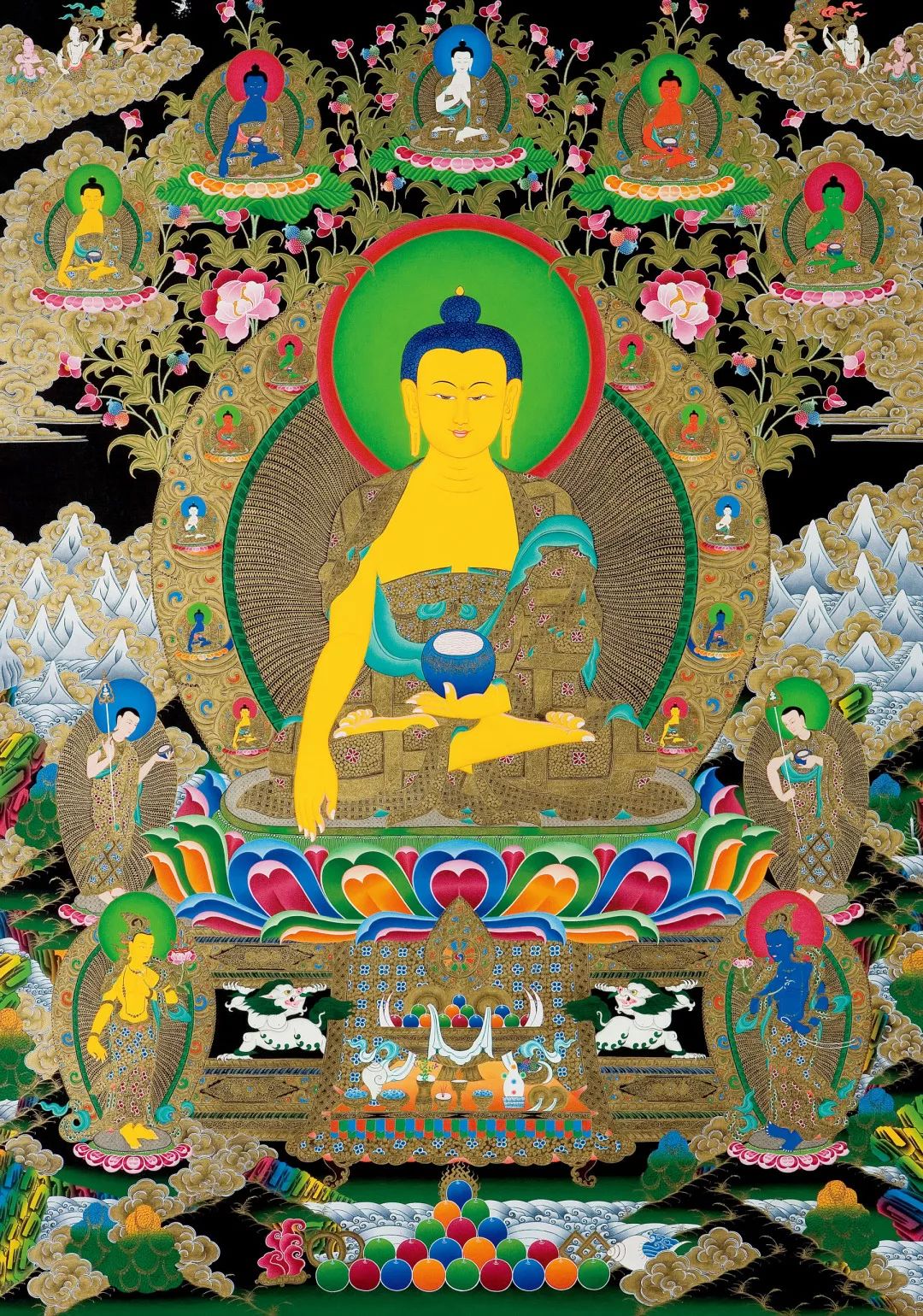

释迦牟尼佛,本名“乔达摩·悉达多”,出生于公元前六世纪的蓝毗尼(今尼泊尔境内)。

绘制唐卡的颜料以朱砂、珍珠、珊瑚、绿松石等矿物类为主,再加以植物类、药材类、动物类颜料以及纯黄金或白银,这些材料将会在研钵中被捣碎并制成细颗粒的粉末,并由画师亲手调制。这些按照传统规范起稿、描色、装裱的精美唐卡,投入的精力很大,所耗时间很长,大多需要数月甚至经年才能完成。但是,尼泊尔的唐卡画师们仍然遵守着不在唐卡上签名或留下个人印记的古训。可以说,绘制唐卡的过程就是唐卡师修炼佛法的过程,整个过程始终贯穿着唐卡师的潜心修炼。

综观唐卡师们描绘的题材,主要有佛、菩萨尊像,即佛和菩萨的端正像;本生故事、佛传故事,即讲述佛陀生前作为菩萨修行和成佛后的本尊故事和佛传故事;经变图类,即将佛经内容绘制为具体的图画;曼荼罗类,即藏传佛教特有的宗教文化——坛城。坛城唐卡是藏传佛教修行密法的供奉物,它的意义不仅仅是欣赏,而主要是为了修持。此外还有展示历史人物、佛教寺院、佛教吉祥图案等与宗教关系密切的唐卡。

构图奇特的坛城唐卡。坛城,梵名曼荼罗,在古代印度指国家的领土和祭祀的祭坛。

最为常见的是以画佛像、神像为主的唐卡,这也是尼泊尔唐卡最显著的特点之一。其画面内容明晰,中间画的是主尊佛或菩萨。主尊通常坐于或站立于莲花座上,其身后有光环。为主尊做衬托的是环绕在主尊周围的护法神或弟子,除此之外,还会点缀有花朵与香草。而具有密宗色彩的坛城唐卡则带有一种神秘的气息。其特点是画面中间是根据密宗教义而突出的内容,大多为四周对称的几何图形,图形内外有吉祥符、法器和花卉等。

唐卡绘画中的色彩运用也很有讲究,传统的尼泊尔唐卡通常由五种基本色组成,分别为红、蓝、黄、黑、白。这些颜色都具有自身的独特内涵,通常红色代表了对画面主体神尊和佛祖的显赫地位的突出;黄色代表了明亮与欢快;蓝色代表了安宁与平静;黑色代表了恐怖或无知;白色代表了纯洁与端庄。从15世纪开始,一些尼泊尔的唐卡画师开始在画像的服饰上点缀真金,使唐卡更加光彩夺目。

白度母是诸佛之母,代表慈悲中母性的一面。

尼泊尔唐卡艺术严格遵循着“三经一疏”这四本经典所规定的绘制传世唐卡必须遵循的规则,唐卡画师们对于人物比例、脸谱造型、色彩确认、图像大小以及分布位置均不可任意改变,自由发挥。从艺术角度来说,其多样性与独创性无法与受到西洋画风或汉地画风影响的现代唐卡相媲美。但是,尼泊尔唐卡对“三经一疏”的严格遵守却凸显了它的庄严肃穆,以及对宗教中永恒之美的追求。

可以说,正是“三经一疏”的代代传承,才使得唐卡艺术的精髓得以完整保留而成为珍贵的历史文化遗产。这些珍贵的唐卡作品不仅是尼泊尔佛教文化的遗产,也是绘画艺术领域的一朵奇葩,更是人类文明的重要组成部分。今天,它们让世界各地的人们领略到这独特的文化艺术所蕴涵的魅力,尽情感受尼泊尔神秘的宗教文化气息。

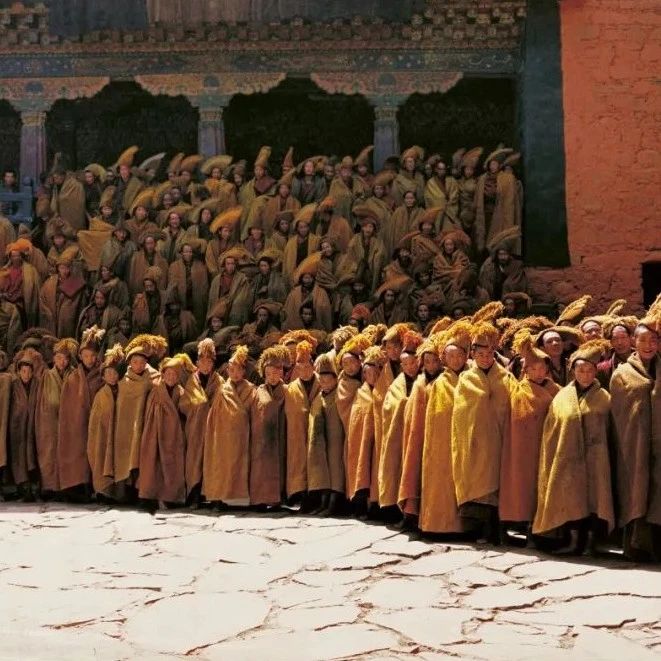

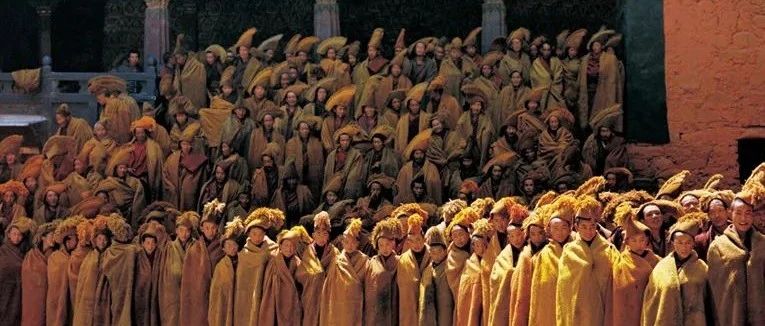

尼泊尔加德满都夏铂寺法会上的比丘们。

本文节选自《文明》2011.10期

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。